Новости

-

Пребывание Высокопреосвященнейшего Гавриила, Архиепископа Монреальского и Канадского в Виннипеге, Манитоба.

13:20

На прeстольный праздник Свято-Воскресенского храма в Виннипеге, который традиционно отмечается на Фомино воскресенье, Вторую Неделю по Пасхе, — в нынешнем году 29 апреля/12 мая,- Высокопреосвященный Гавриил Монреальский и Канадский посетил Виннипег. В столицу провинции Манитоба, где находится Воскресенский храм, основанный в 1952 году, правящий Архиерей Канадской епархии прибыл в Светлую Пятницу В Светлую Субботу и на воскресной Божественной Литургии Высокопреосвяшеннейшему Гавриилу сослужал настоятель Свято-Воскресенского храма игумен Рафаил (Верещак) при протодиаконе Свято-Троицкого соборного храма В Торонто (Онт.) Александре Морине.

О. Рафаил настоятельствует в здешнем приходе с 1995 года, и в наступающем году прихожане надеются отметить 30-е его служения. Число прихожан растет: в храме появилось множество призжих их областей нашего исторического Отечества, но также и немало принявших Православие канадцев.

Прeдлагаем вашему вниманию фоторепортаж, полученный нами из Виннипега.

-

14/1 мая — Радоница.

10:16

14/1 мая 2024 года Русская Православная Церковь отмечает Радоницу — день особого поминовения усопших

Во вторник Фоминой недели, второй недели по Пасхе, Православная Церковь отмечает Радоницу — день особого поминовения усопших, первого после праздника Пасхи.

9 день от Пасхи – в родительский день принято посещать кладбище и поминать умерших родственников.

Именно на Радоницу существует обычай празднования Пасхи на могилах усопших, куда приносятся крашеные яйца и другие пасхальные яства, где совершается поминальная трапеза и часть приготовленного отдается нищей братии на помин души. Это реальное, живое, бытовое общение с усопшими отражает веру в то, что они и после смерти не перестают быть членами Церкви Того Бога, Который «не есть Бог мертвых, но живых» (Мф 22, 32).

«Постараемся, сколько возможно, помогать усопшим, вместо слез, вместо рыданий, вместо пышных гробниц – нашими о них молитвами, милостынями и приношениями, дабы таким образом и им, и нам получить обетованные блага», – пишет святитель Иоанн Златоуст.

Есть дивный пример того, как разделяют с нами радость о Воскресении Спасителя наши умершие. Однажды один благочестивый старец Киево-Печерской лавры на Пасху пошел вместе с диаконом покадить пещеры, где почивали усопшие. И только воскликнули они: «Христос воскресе, отцы и братия!», как послышалось в ответ громогласное восклицание: «Воистину воскресе!».

-

12 мая/29 апреля – Фомино воскресенье. Антипасха.

08:15

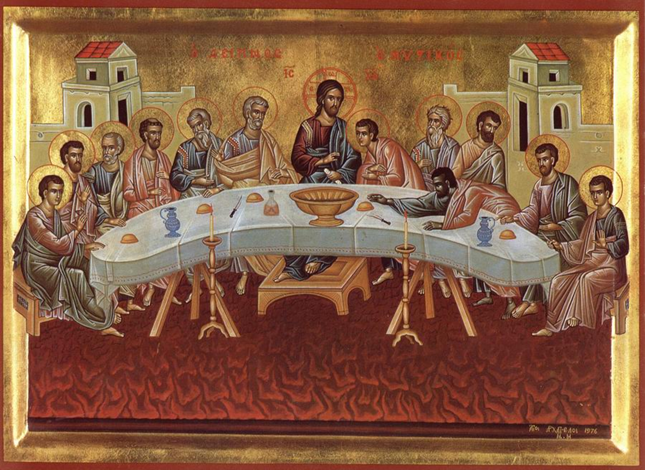

С древних времен восьмой день по Пасхе, как завершение Светлой седмицы, праздновался особо. Это второе пасхальное воскресенье — обозначается у нас в Отечестве пугающим, на первый взгляд, именем Антипасха. Услышав это слово, некоторые начинают думать, что речь идет о чем-то нехорошем… Но Церковь продолжает пасхальные торжества. Само же слово «Антипасха» означает «Противоположный Пасхе» — речь идет о противоположном первому пасхальному дню конце пасхальной недели, Светлой Седмицы. В этот день обновляется память Воскресения Христова, потому Антипасха называется еще неделей обновления. Именно в этот день в ранней Церкви крестившиеся на Пасху христиане снимали с себя крещальную одежду и заново — в качестве преображенных крещением людей — вступали в мирскую жизнь.

Название «Фомино воскресенье» восходит к евангельскому повествованию об апостоле Фоме. Он долго терзался сомнениями, не решаясь поверить вести о Воскресении Христа. Но вот Воскресший зримо и осязаемо предстал перед апостолом — и сомнения разрешились. Рассказ о явлении Воскресшего Фоме читается в Русской Православной Церкви в день Антипасхи. Фомино воскресенье как бы повторение Пасхи для тех, кто опоздал встретить Воскресшего. Так как обновление воскресения Иисуса Христа было особенно ради апостола Фомы, который не присутствовал в событиях Воскресения Спасителя и не верил в это, то именно ему и были явлены доказательства Воскресения. В связи с этим неделя именуется еще и Фоминою. Церковь придает этому событию особое значение. Своим явлением апостолу Фоме, воскресший Господь уверяет, что Он имел по Воскресении не мнимую, призрачную плоть, а действительно пречистую, которую воспринял от утробы Пресвятой Богородицы, с которою был пригвожден ко кресту и на которой остались от того, даже по Воскресении, язвы.

Неверие Фомы было добрым — оно рождалось не из злой и пагубной для души неприязни к Богу и Христу, а из боязни трагической ошибки. За неверием Фомы скрывалась глубокая любовь к распятому Учителю.

Святой апостол Фома был родом из галилейского города Пансады и занимался рыболовством. Услышав благовестие Иисуса Христа, он всё оставил и последовал за Ним. Апостол Фома входит в число Двоенадесятицы святых апостолов, 12 учеников Спасителя.

По свидетельству Священного Писания, святой апостол не поверил рассказам других учеников о Воскресении Иисуса Христа: «Аще не вижу на руку Его язвы гвоздинныя, и вложу перста моего в язвы гвоздинныя, и вложу руку мою в ребра Его, не иму веры» (Ин. 20, 25). На восьмой день после Воскресения Господь явился апостолу Фоме и показал Свои раны. «Господь мой и Бог мой!» — воскликнул святой апостол (Ин. 20, 28). «Фома, бывший некогда слабее других апостолов в вере, — говорит святитель Иоанн Златоуст, — сделался по благодати Божией мужественнее, ревностнее и неутомимее всех их, так что обошел со своей проповедью почти всю землю, не убоявшись возвещать Слово Божие народам диким». По Церковному Преданию, святой апостол Фома основал христианские Церкви в Палестине, Месопотамии, Парфии, Эфиопии и Индии. Проповедь Евангелия апостол запечатлел мученической смертью. За обращение ко Христу сына и супруги правителя индийского города Мелиапора (Мелипура) святой апостол был заключен в темницу, претерпел пытки, и, наконец, пронзенный пятью копьями, отошел ко Господу. Части мощей святого апостола Фомы есть в Индии, Венгрии и на Афоне. С именем апостола Фомы связана Аравийская (или Арапетская) икона Божией Матери (6 сентября).

-

Светлое Христово Воскресение.

05:19

В нынешнем, 2024 году Пасха приходится на 5 мая по новому стилю, — т.е., 22 апреля по церковному календарю. Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха, — главное событие года для православных христиан и самый большой православный праздник. В этот день мы торжествуем избавление через Христа Спасителя всего человечества от рабства диаволу и дарование нам жизни и вечного блаженства. Как крестной Христовой смертью совершено наше искупление, так Его Воскресением дарована нам вечная жизнь.

Воскресение Христово — это основа и венец христианской веры, это первая и самая великая истина, которую начали благовествовать апостолы. Этот величайший праздник стоит особняком в ряду православных праздников. У него есть очень точное народное название — «праздников Праздник».

На третий день после погребения Христа ранним утром в воскресенье несколько женщин (Мария, Саломия, Иоанна…) пошли ко гробу, чтобы принести благовония, предназначенные для тела Иисуса. Подойдя, они увидели, что большой камень, заграждавший вход в гроб, отвален, гроб пуст, а на камне сидит Ангел Господень. Вид Его был как молния, и одежда Его бела как снег. Устрашившись Ангела, женщины пришли в трепет. Ангел же сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете: Иисуса распятого. Его нет здесь. Он воскрес, как сказал». Со страхом и радостью поспешили женщины возвестить Апостолам об увиденном. «И се, Иисус встретил их и сказал: радуйтесь! И они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. Тогда говорит им Иисус: не бойтесь; пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там увидят Меня». И как некогда, Воскресшего увидели Его ученики. В светлый праздник Пасхи Церковь призывает верующих «очистить чувства и увидеть Христа, сияющего непреступным светом воскресения, и, воспевая победную песнь, услышать ясно от Него: «Радуйтесь!»

Слово «Пасха» значит с древнееврейского «прехождение, избавление». Евреи, празднуя ветхозаветную Пасху, вспоминали об освобождении предков своих от рабства египетского. Христиане же, празднуя Пасху новозаветную, торжествуют избавление чрез Христа всего человечества от рабства диаволу и дарование нам жизни и вечного блаженства. По важности благодеяний, полученных нами чрез Воскресение Христово, Пасха является Праздником праздников и Торжеством из торжеств, почему и Богослужение сего Праздника отличается величием и необычайною торжественностью.

Задолго до полуночи верующие, в светлых одеждах, стекаются в храм и благоговейно ожидают наступающего Пасхального Торжества. Священнослужители облачаются во весь светлейший сан. Перед самою полуночью торжественный благовест возвещает о наступлении великой минуты Светоносного Праздника Воскресения Христова. Священнослужители с крестом, светильниками и фимиамом исходят из алтаря и вместе с народом, подобно мироносицам, ходившим зело рано ко гробу, обходят вокруг церкви с пением: «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити». В это время с высоты колокольни, как с небес, льется ликующий пасхальный трезвон. Все молящиеся идут с возженными свечами, выражая тем духовную радость Светоносного Праздника.

Православные христиане подготавливаются к этому величайшему празднику Великим Постом, который длится 48 дней. Потом есть целая серия праздников связаны с Воскресением Христовым и все они отсчитываются от него.

Краткая история установления празднования Пасхи

Праздник Пасхи установлен уже в апостольской Церкви и праздновался в те времена. Древняя Церковь под именем Пасхи соединяла две седмицы (недели): предшествующую дню Воскресения и последующую за ним. Для обозначения той и другой части праздника употреблялись особые наименования: Пасха крестная, или Пасха страданий, и Пасха воскресная, т.е. Пасха Воскресения. После Никейского собора (325 г.) эти наименования считаются вышедшими из употребления и вводится новое название — Страстная и Светлая седмицы, а сам день Воскресения назван Пасхой.

В первые века христианства Пасху праздновали не везде в одно и то же время. На Востоке, в Малоазийских Церквах, праздновали ее в 14-й день нисана (марта), на какой бы день седмицы не приходилось это число. А Западная Церковь, почитая неприличным праздновать Пасху вместе с иудеями, совершала ее в первый воскресный день после весеннего полнолуния. Попытка установить согласие по этому вопросу между Церквами была сделана при св. Поликарпе, епископе Смирнском, в середине II века, но успехом но увенчалась. Два различных обычая существовали до Первого Вселенского Собора (325 г.), на котором было вынесено постановление праздновать Пасху (по правилам Церкви Александрийской) повсеместно в первое воскресение после пасхального полнолуния, в пределах между 22 марта и 25 апрели, чтобы христианская Пасха всегда праздновалась после иудейской.

Воскресение Христово — это основа и венец нашей веры Православной, это первая и самая великая истина, которую начали благовествовать апостолы.

«Пасха — праздник всемирный и величайший… Ибо Воскресение Христово коренным образом изменило и землю, и ад, и Небо… На землю Воскресший Господь послал Духа Святого и освятил на земле Христову Церковь — столп и утверждение Истины, которая будет на земле до скончания века, и врата ада не одолеют ее… Во ад сошла душа Господа по Его смерти, сокрушила ад и воскресла… На небо взошел Воскресший Христос и основал там Церковь, в которую вошли и продолжают входить души всех праведников… Церковь соединила Небо и землю. У нас одна Церковь — земная и Небесная. Все сделал для нас Господь, не будем же предателями и убийцами самих себя. Очистим и освятим свои души в таинствах Святой Церкви.»

(Святитель Макарий, Митрополит Московский)

-

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНІE.Священству, клиру и всей боголюбивой паствѣ Канадской Епархіи

08:17

Дорогіе о Господѣ братія и сестры!

ХРИСТОСЪ ВОСКРЕСЕ!

Съ радостью сердечной поздравляю каждаго изъ васъ со Свѣтлымъ Праздникомъ Праздниковъ — Воскресеніемъ Христовымъ.

«Воскресенія день, и просвѣтимся торжествомъ, и другъ друга объимемъ, рцемъ: братіе, и ненавидящимъ насъ, простимъ вся Воскресеніемъ, и тако возопіемъ: Христосъ воскресе изъ мертвыхъ,

смертію смерть поправъ, и сущимъ во гробѣхъ животъ даровавъ»

Попытаемся вспомнить, сколько же разъ мы за все минувшіе годы нашей земной жизни слышали или сами повторяли эту послѣднюю изъ Пасхальныхъ стихиръ, которая, замѣтимъ, завершается тропаремъ Праздника, а вѣдь ни въ одной изъ стихиръ всего праздничнаго круга ничего подобнаго нѣтъ. Только на Пасху Христову.На протяженіи долгихъ вѣковъ въ исторіи нашего Отечества, день Воскресенія Христова, этотъ Праздниковъ Праздникъ, отмѣчался тріединымъ Русскимъ народомъ особенно радостно: въ любомъ

краю Святой Руси, начиная отъ Царскаго дворца и до самой бѣдной сельской хижины, Православный людъ повсемѣстно ликовалъ о Воскресеніи Христовомъ. Не забудемъ, возлюбленные братія и сестры,

что эти Пасхальная радость и благодать являются предвкушеніемъ вѣчнаго блаженства, что ждетъ насъ въ Царствіи Небесномъ. «О, если бы мы больше размышляли о неизбѣжной для каждаго смерти и

воскресеніи, — восклицаетъ Блаженнѣйшій Митрополитъ Антоній, Авва нашей Русской Зарубежной Церкви — какъ быстро таяли бы въ насъ остатки злобы. Пасхальная радость есть предвкушеніе вѣчной

радости райской, и кто лишится первой, можетъ лишиться и второй».Сегодня мы, по волѣ Божіей, все явственнѣй видимъ, что духи злобы при посредствѣ порабощенныхъ ими несчастныхъ людей, старались и стараются сдѣлать все возможное, чтобы посѣять междоусобную рознь между нами, наслѣдниками общей исторіи и культуры. Мы

уповаемъ на небесную Пасхальную радость, а на древнихъ земляхъ нашего историческаго Отечества длится братоубийственная война… Чемъ ближе день Свѣтлаго Христова Воскресенія, темъ сильнѣе ширятся гоненія на Церковь Христову: такъ, 12/25 апрѣля былъ взятъ подъ стражу Митрополитъ Арсеній Святогорскій, намѣстникъ славной Свято-Успенской Святогорской лавры, викарій Кіевской епархіи. Высокопреосвященнѣйшій Арсеній, увы, далеко не единственный изъ гонимыхъ въ тѣхъ краяхъ архипастырей и священнослужителей.

Будемъ же, возлюбленные братія и сестры, въ эти дни Пасхи Христовой молиться за гонимыхъ, и просить Воскресшаго Господа, чтобы Пасхальная радость и миръ Христовъ возсіяли повсюду.Воистину Воскресе Христосъ!

ГАВРIИЛЪ

Архieпископъ Монреальскiй и Канадскiй

ПАСХА ХРИСТОВА, 2024 годъ.EASTER EPISTLE

To the clergy and God-saved flock of the Diocese of Canada

Beloved brothers and sisters in Christ!CHRIST IS RISEN!

With heartfelt joy I greet each one of you on the Radiant Feast of Feasts – the Resurrection of Christ. “The day of Resurrection falls today, let us shine with the light of the Feast and embrace one another, unto those that hate us let us say: O brethren, let us forgive all in the Resurrection, and we shall thus cry aloud: Christ is risen from the dead, trampling down death by death, and to those in the tombs He has given life!”

Let us try to remember how many times in all the past years of our earthly life we have heard or repeated this, the last of the Easter stichera, which, remarkably, ends with the troparion of the Feast. In the whole cycle of festal services no other sticheron ends thus. Only the Paschal one.

For many centuries throughout the history of our Motherland, the day of Christ’s Resurrection, this Feast of Feasts, has been celebrated by the triune Russian people with special joy. In every corner of Holy Russia, from the tsar’s palace to the poorest village hut, the Orthodox people everywhere

rejoiced in the Resurrection of Christ. Let us not forget, beloved brothers and sisters, that this Paschal joy and blessing are but a foretaste of the everlasting joy that awaits us in the Kingdom of Heaven. “Oh, if only we would ponder more over our inescapable death and resurrection – exclaimed His Beatitude Metropolitan Anthony, the Abba of our Russian Orthodox Church Abroad – we would see how quickly the remnants of malice in us would melt away. The joy of Pascha is a foretaste of the

eternal joy of Paradise, and whoever is deprived of the former may also be deprived of the latter.”Today, by the will of God, we see more and more clearly that the spirits of evil have been, and are still trying to do everything in their power to sow, through the people they have enslaved, the internecine strife among us, the inheritors of our common history and culture. As we await the heavenly joy of Easter, the fierce battle of brother against brother rages on the ancient lands of our historical Motherland. The closer we come to the day of the Glorious Resurrection of Christ, the greater the persecution of the Church of Christ: on April 12/25, Metropolitan Arseny of Svyatogorsk,

Suffragan Bishop of the Kiev Diocese and Abbot of the famous Svyatogorsk Lavra, was taken into custody. Alas, the Most Reverend Arseny is just one of those archpastors and clergy who are being persecuted in those parts.

So, beloved brothers and sisters, in these days of the Lord’s Pascha let us pray for those who suffer persecution, and beseech the Risen Lord that the joy of Easter and the peace of Christ may shine forth everywhere.Truly He is Risen!

Gabriel

Archbishop of Montreal and Canada

Lord’s Pascha, 2024 -

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА. 16/29 апреля — 21 апреля/4 мая.

05:44

Страстною седмицей называется последняя перед Пасхою неделя Великого Поста. Эта неделя (точнее 6 дней) посвящена воспоминаниям страданий, смерти на кресте и погребению Иисуса Христа. Всю эту неделю христиане должны проводить в посте и молитве. Этот период траурный и поэтому одеяния в церкви бывают черные.

По величию воспоминаемых событий все дни Страстной Недели называются Великими. Особенно умилительны воспоминаниями, молитвами и напевами последние три дня.

Понедельник, вторник и среда этой седмицы посвящены воспоминанию последних бесед Господа Иисуса Христа с народом и учениками.

В Великую среду Страстной недели воспоминается предательство Иисуса Христа Иудой Искариотским.

В Великий четверг вечером за всенощной (которая есть утреня Великой пятницы) читаются двенадцать частей евангелия о страданиях Иисуса Христа.

В Великую пятницу во время вечерни (которая служится в 2 или 3 ч. дня) выносится из алтаря и полагается на середину храма плащаница, т.е. священное изображение Спасителя, лежащего во гробе; это совершается в воспоминание снятия с креста тела Христова и погребения Его.

В Великую Субботу на утрени, при погребальном звоне колоколов и при пении «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас», — плащаница обносится вокруг храма в воспоминание сошествия Иисуса Христа в ад, когда телом Он пребывал во гробе и победы Его над адом и смертью.

Слово в Великий Пяток новосвященнмученика Серафима (Чичагова)

Мы пришли, отцы, матери, братья и сестры, как ученики Христовы, чтобы лицезреть Спасителя нашего, снятого со Креста и плащаницею обвитого. Еще вчера мы мысленно присутствовали при страданиях Его, при суде и бичевании и видели, как Он весь в крови шел на пропятие. Великое множество народа и женщин шли за Ним, плакали, рыдали… Иисус же, обратившись к женам, сказал: «Не плачитеся о Мне, обаче себе плачите и чад ваших!» — т. е. не плачьте обо Мне, но плачьте о себе и детях ваших (Лк. 23, 28).

О, Человеколюбец! Падая под тяжестью Своего Креста, Ты еще утешаешь нас… не плачьте обо Мне! За несколько часов до жестокой смерти Ты еще даешь нам последнюю спасительную заповедь: плачьте о себе и детях ваших! И, пригвожденный ко Кресту, умоляешь Отца Небесного принять наши слезы и взываешь: «Отче, отпусти им: не ведят бо, что творят!» (Лк. 23, 34).

Как нам не плакать о себе! Ты, Агнец Божий, вземлющий грехи не только Иерусалима или Израиля, но всего мира, Сама любовь и истина, добровольно отдал Себя на такие невыразимые оскорбления, муки и позорную крестную смерть, чтобы доказать Свою любовь Отцу и людям, дабы спасти человечество, чтобы мы все могли вновь считаться детьми Божиими, блаженствовать в Царствии Небесном со святыми и радоваться с Ангелами. Ты взял с Собою на Крест грехи всего мира, а мы ни ради Тебя, ни Отца Небесного, ни ради нашей будущей жизни, ни даже, наконец, своего благоденствия на земле не в силах отрешиться от пагубных страстей, самоволия, самолюбия и гордости! И этот мир не только не плачет, но все еще наслаждается и веселится!

Как нам не плакать о себе в сознании, что мы, омытые и спасенные Твоею невинною кровию, никак не можем полюбить Тебя всем сердцем и не в состоянии ради Тебя не только претерпеть испытание или лишение, но даже резкого слова не можем простить чистосердечно ближнему, подать милостыню без осуждения, посетить несчастных или страждущих, когда многое готовы перенести ради своих детей, жен, мужей, друзей и благодетелей. Наша любовь холодная, бесчувственная, безжизненная: сегодня плачем, а завтра оскорбляем, сегодня благодарим, а завтра ропщем, негодуем…

Как нам не плакать о себе, когда в нас нет правды! Вся жизнь наша есть непослушание, сопротивление Твоим заповедям, самонадеянность, лицемерие и вопиющая ложь. Мы лжем и лицемерим даже на молитве просим избавления от страстей и греха, но знаем и чувствуем, что не уступим этого греха и непременно повторим его по любви к нему, по страсти. Мы просим исполнения Твоей, а не нашей воли, но когда надежды наши оказываются тщетными, боремся против неугодного нам! В часы испытания и горя мы отвергаем Твою чистую, беспредельную и святую любовь к нам. В требованиях жить по уставам Церкви подозреваем насилие, запрещение наслаждаться дарами природы и радостями земной жизни. В стремлении некоторых людей науки доказать миру, что христианское учение уже отжило свое время, видим чуть ли не победу над религией и забываем, что христианство вывело науки на путь свободы, света и истины…

Как нам не плакать о наших детях?! Они не могут быть лучше нас, жизнь их, наверное, пройдет при еще более тяжких условиях. Ведь мы не сумели научить их любить Тебя, Господи, более нас, родителей, а потому и их любовь к нам бывает холодная. Мы не приучили благодарить Тебя за все, а не нас, отцов и матерей, которые сами все получают от Тебя, а чрез это и благодарность их к нам чисто наружная, бесчувственная! Молились ли мы с ними вместе со дня первого их детского лепета? Служили ли мы им всегда примером веры в Тебя, примером дружбы, благочестия, правдивости, честности, доброты и участия к бедным? Или любовь наша заключалась только в даровании им полной воли, которая развила их страсти!..

Как нам не плакать о тех наших детях, которые без твердой веры, без истинного знания, без понимания цели земной жизни, без веры в будущую жизнь вступают на свой жизненный путь, и мы часто не видим от них ни любви, ни радости, ни участия, ни внимания, ни даже теплого слова!

Боже великий и милосердный! Как нам не плакать о себе и детях наших, когда ныне суд над ними, суд — сердца, разума и совести. .. Что скажем себе в извинение, когда еще вчера, еще сегодня мы грешили и с завтрашнего дня собираемся наслаждаться забавами этого порочного мира? Кто не знает, что этот гроб, зияющие раны и невинно пролитая кровь — все дело человеческой совести?!

О, Человеколюбче! Да не яростию Твоею обличили вас, ниже гневом Твоим накажеши нас! Твое бо есть, еже миловати нас: младенцы воспитай, юность настави, старость поддержи, малодушные утеши, расточенные собери, прельщенные обрати и всех спаси!

Воскресни, Боже наш, да вознесется рука Твоя и не забуди убогих Твоих до конца! Аминь.

-

15/28 апреля — Вход Господень в Иерусалим – Вербное Воскресенье.

05:42

Все четыре евангелиста повествуют о Входе Иисуса Христа в Иерусалим за несколько дней до крестных страстей Его. Когда после чудесного воскрешения Лазаря Иисус Христос за шесть дней до Пасхи собрался для празднования ее идти в Иерусалим, то многие из народа с радостным чувством последовали за Иисусом, готовые сопровождать Его с торжественностью, с какою в древние времена на Востоке сопровождали царей. Первосвященники же иудейские, негодуя на Иисуса за то, что Он возбуждал к Себе необыкновенное почитание в народе, задумали убить Его, а также и Лазаря, «потому что ради него многие из Иудеев приходили и веровали в Иисуса».

Но произошло неожиданное для них: «Множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во Имя Господне, Царь Израилев!» Многие подстилали свои одежды, срезали ветви с пальм и бросали по дороге, дети приветствовали Мессию. Уверовав в могущественного и благого Учителя, простой сердцем народ готов был признать в Нем Царя, который пришел освободить его.

Далее евангелисты повествуют: «Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: «не бойся, дщерь Сионова! се, Царь твой грядет, сидя на молодом осле». И вошел Иисус в храм Божий, и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы меновщиков и скамьи продающих голубей. И говорил им: написано: «дом Мой домом молитвы наречется», а вы сделали его вертепом разбойников». Весь народ с восхищением слушал учение Господне. После чего к Иисусу приступили слепые и хромые, которых Он исцелил. Затем, покинув Иерусалим, Он вернулся в Вифанию.

Праздник Входа в Иерусалим от употребления в этот день ваий (пальмовых ветвей и верб) называется также Неделей ваий и Вербным Воскресением.

Церковь напоминает этот торжественный Вход в Иерусалим в последнее воскресение Великого Поста и воспевает:

«На престоле на небеса, на жребяти на земли носимый, Христе Боже, Ангелов хваление и детей воспевание приял еси, зовущих Ти: благословен еси, грядый Адама воззвати».

Из Слова приснопамятного Митрополита Филарета (Вознесенского) на Праздник ВХОДА ГОСПОДНЯ В ИЕРУСАЛИМ»

Мы с вами вспоминаем молитвенно и торжественно Царский вход Царя Славы, Господа Иисуса Христа в Его «стольный град царский», Его столицу, во св. град Иерусалим.

Шумно волновался народ иудейский, когда Христос входил туда, перед наступлением пасхи. К этому празднику в Иерусалим стекались миллионы людей, и он был уже заполнен народом, когда происходила торжественно-царственная встреча долгожданного Мессии — Спасителя мира.

Св. евангелист Иоанн Богослов в своем Евангелии отмечает, что перед входом Господним в Иерусалим, еще по пути среди народа молниеносно распространился слух о Чуде воскрешения Лазаря, сотворенном Иисусом Христом; весть об этом поразительном Чуде подняла дух у всех, кто почитал и любил Спасителя. После этого, как говорит Св. Евангелист Лука, все в радости стали славить Бога за все дивные Знамения, которые они видели за это время. Нужно иметь в виду, что все апостолы ждали того, что их Учитель придет в Иерусалим, чтобы там прославиться, как прославляется земной царь. Им казалось, что этот момент уже наступил, что Христос входит в Иерусалим с Царскою славою именно для того, чтобы принять Престол и воцариться; и они ликующе возглашали: «Осанна, благословен Грядый во Имя Господне». Восторг народа был настолько велик, что люди постилали свои одежды на пути, по которому ехал Спаситель, срезали ветви финиковых пальм (вайи) и других деревьев, устилая ими Его путь, шли, имея их в руках, как знамение торжества и празднования.

Велик был восторг и апостолов, и народа. Но Сам святейший Виновник торжества не принимал участия в этом ликовании; напротив того — как говорит Св. Евангелист Лука — когда они приблизились к Иерусалиму, и открылся вид на красоту этого св. города, Христос Спаситель, вопреки ликованию всех Его окружавших, как бы не видя и не слыша этого ликования, — заплакал, глядя на город, и сказал: «О, если бы ты хоть в этот день понял, что служит к спасению твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих; и придет день, когда враги тебя окружат, осадят, разрушат и камня на камне тебе не оставят за то, что не уразумел ты времени посещения своего…»

Господь знал, как непостоянен народ, и как переменчива толпа. Своим всеведением он провидел, что не пройдет и недели, как возгласы «Осанна Сыну Давидову» сменятся воплями «Возьми, возьми, распни Его», и что эти ужасные слова будет кричать тот самый народ, который только что восторженно встречал Его. Это наполнило глубокой скорбью Его Святейшую Душу. Одно было утешительно и радостно для Спасителя при Его входе в храм: это — чистые детские голоса, от чистой души и чистого сердца восклицавшие Ему: «Осанна Сыну Давидову». Вот этому радовался Господь, ибо это был чистый детский восторг, и дети, — как дети, от всего сердца радовались и торжествовали, не понимая, как должно, всего происходящего, но непосредственно выражая Ему свои восторг и любовь.

Вот это мы с вами ныне вспоминаем и празднуем; но помним также, что, по словам молитвы церковной, этот день не только праздничный, но и предпраздничный. Ибо, если завтрашнее воскресение именуется «Вербное Воскресение» или «Вход Господень в Иерусалим», то в следующий воскресный день будет праздников Праздник — Святая Пасха Христова, до которой всякая верующая душа надеется по милости Божией дожить и встретить Ее еще более торжественно и радостно.

А между этими двумя великими Праздниками, между этими двумя воскресными днями — находится Страстная седмица, с ее богатством богослужебных воспоминаний, молитвословий и священнодействий. Так постарайтесь же, возлюбленные, почерпнуть как можно больше из этого богатства Страстной Седмицы. Это особое, благодатное и священное время в церковно-богослужебном году. И прекрасно делает тот, кто пользуется каждой возможностью в дни страстной седмицы, особенно в ее три последние дня, — в четверг, пятницу и субботу, как можно чаще побывать в храме. Тот, кто по каким-либо причинам не бывал раньше в храме в эти святые дни и приходит впервые -с поражается красотой молитв и священнодействий, и сплошь и рядом горько упрекает себя за то, что раньше пренебрегал этим, и сам себя лишал этого духовного богатства и укрепления. Это богатство Церковь предлагает нам теперь. Постараемся же воспользоваться им и, освятившись и укрепившись святыми службами Страстной Седмицы, — встретим, как должно, и Пасху Святую! Аминь.

-

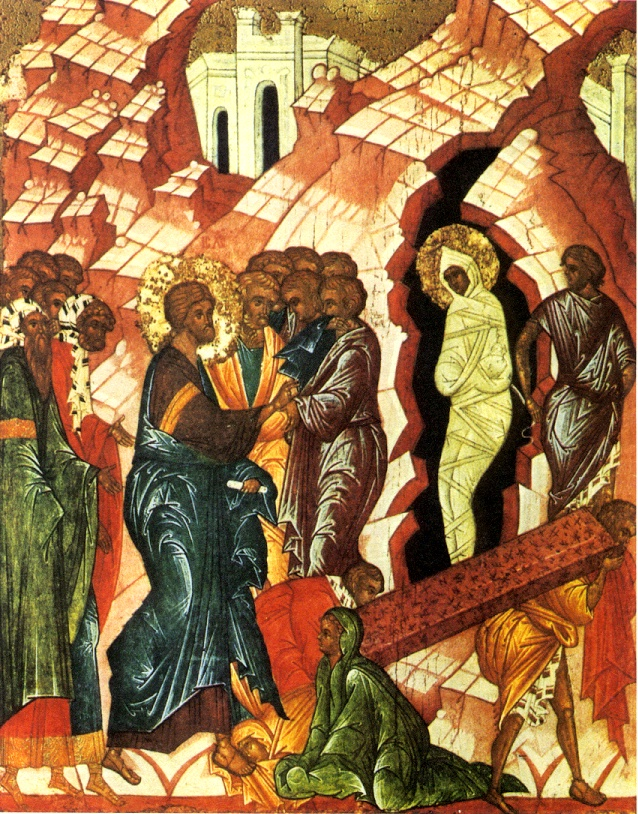

14/27 апреля — ЛАЗАРЕВА СУББОТА. ВОСКРЕШЕНИЕ ПРАВЕДНОГО ЛАЗАРЯ.

17:41

Богослужение в Лазареву субботу отличается необыкновенной проникновенностью, значимостью. Евангелие от Иоанна рассказывает, как Христос в последние дни своей жизни воскресил умершего Лазаря, брата Марфы и Марии, живших в Вифании. Господь любил это семейство, часто бывал в нем. И вот Лазарь заболел и умер. Четыре дня прошло со дня его смерти. Господь пришел к пещере и сказал: «Отнимите камень». Когда камень был убран, Иисус возвел очи к небу и сказал: «Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал Меня». Сказав это, Он воззвал громким голосом: «Лазаре! гряди (иди) вон.» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им: «Развяжите его, пусть идет».

Весть об этом потрясающем чуде громом разнеслась по Иудее…

Именно после воскрешения Лазаря первосвященники и фарисеи принимают окончательное решение убить Иисуса. Время их приближается. Наступает власть тьмы, а с нею и последние дни жизни Спасителя.

«Общее воскресение прежде Твоея страсти уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря, Христе Боже…»

-

Семейные крестины в приходе храма Нерукотвореннаго Спаса в Лондоне, Онт.

09:00

Настоятель прихода Нерукотворенного Спаса о. протоиерей Владимир Морин рассказал редакции нашей епархиальной интернет-страницы о примечательном событии: недавнем крещении принявшей Православие многодетной канадской семьи. Отец семейства Максим Фарад – персидского происхождения, а супруга его Эмилия ведет свой род от исконных обитателей Канады – индейцев. Среди прихожан нашей епархии немалое число канадцев, но у Максима и Эмилии — 11 детей: от 19-летней Елизаветы до 8-месячных двойняшек Иллариона и Женевьевы. Чтобы святое Таинство Крещения совершилось благолепно и без излишних промедлений, о. Владимиру пришлось призвать на помощь четверых своих собратий-священников. К совершению Таинства были подготовлены четыре купели. Редакция поздравляет о. настоятеля с возрастанием вверенного ему прихода, а новокрещаемым от всего сердца желает, чтобы благодать Божия неизменно вела их по избранному Пути.

-

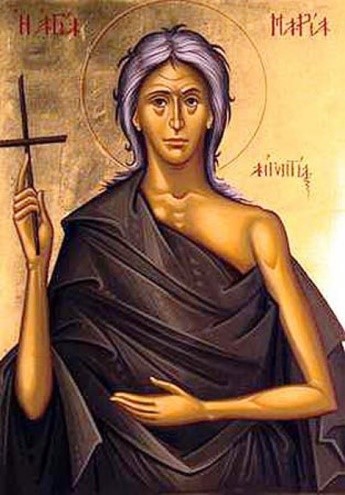

8/21 апреля – Неделя 5-я Великого Поста. Память преподобной Марии Египетской. «Мариино стояние».

17:40

Преподобная Мария родилась в Египте. На двенадцатом году жизни она бежала из родительского дома в город Александрию, где предалась безудержному и ненасытному любодеянию и заслужила крайней распущенностью своей жизни позорную известность. Так продолжалось 17 лет, и казалось, что всякая надежда на спасение грешницы потеряна. Но Господь не отвратил от нее Свое милосердие.

Однажды Мария увидела на берегу моря толпу людей, которые собирались плыть на кораблях в Иерусалим на праздник Воздвижения Святого Креста. Отнюдь не из благочестивых побужденний, но просто желая развлечься, она упросила взять и ее, причем вела себя в пути вызывающе бесстыдно. По прибытии в Иерусалим Мария пошла за народом в церковь, но войти в нее не смогла: какая-то неведомая сила отталкивала ее и не пускала внутрь. После нескольких безуспешных попыток Мария отошла в угол церковной паперти и задумалась. Взгляд ее случайно остановился на иконе Пресвятой Богородицы — и вдруг, потрясенная, она осознала всю мерзость и срам своей жизни. Свет Божий коснулся ее сердца — она поняла, что в церковь не пускают ее грехи.

Долго и усердно молилась Мария Пресвятой Богородице, долго умоляла позволить ей войти в церковь и увидеть Крест, на котором пострадал Иисус Христос. Наконец ей показалось, что молитва ее услышана. Дрожа от волнения и страха, подошла Мария к церковным дверям — и на этот раз беспрепятственно вошла внутрь. Там увидела она Животворящий Крест Господень и поняла, что Бог готов простить кающихся. Она снова возвратилась к Иконе Пресвятой Богородицы и обратилась к Ней с мольбой указать ей путь к покаянию.

И тут она услышала как бы далекий голос: «Иди за Иордан, там обретешь покой для души твоей». Мария немедленно отправилась в путь, добралась до реки Иордан, переправилась на другой берег и удалилась в глубину пустыни Иорданской. Здесь, в пустыне, она прожила в полном одиночестве 47 лет, питаясь одними кореньями. Первые 17 лет ее одолевали блудные помыслы, и она боролась с ними, как с лютыми зверями. Претерпевая голод и холод, она вспоминала пищу и вина, к которым привыкла в Египте, веселые песни, которые пела когда-то; но более всего ее одолевали блудные помыслы и искусительные образы… Мария умоляла Пресвятую Богородицу избавить ее от них, падала ниц на землю и не вставала до тех пор, пока в душе ее не совершалось покаяние,- тогда в нее проникал Небесный свет, и она вновь обретала покой. Через 17 лет искусы ее оставили — наступили годы сосредоточенного и отрешенного покоя. Наконец Богу угодно стало явить миру необычный подвиг покаявшейся грешницы, и позволением Божиим Марию встретил в пустыне старец Зосима, инок соседнего монастыря, удалившийся сюда для аскетических подвигов.

К этому времени вся одежда на Марии истлела, но старец покрыл ее своим плащом. Подвижница поведала ему всю свою жизнь, попросив никому о ней не рассказывать и прийти к ней через год на Великий Четверг со Святыми Дарами, чтобы она могла причаститься. На следующий год, исполняя просьбу Марии, старец Зосима взял Св. Дары и отправился к Иордану. На другом берегу он увидел Марию, которая, подойдя к реке, осенила воду крестным знамением и спокойно пошла по ней. С благоговейным трепетом смотрел старец на идущую по воде святую. Выйдя на берег, Мария преклонилась перед старцем и попросила его благословения. Потом выслушала «Верую» и «Отче наш», причастилась Христовых Тайн и произнесла: «Ныне отпущаеши рабу Твою по глаголу Твоему с миром!» Потом попросила Зосиму исполнить последнюю ее просьбу: прийти через год на то место, где он встретил ее впервые. Через год старец вновь отправился на то место, где спасалась Мария, но нашел ее там уже почившей. Она лежала на земле, сложив руки, как на молитве, и обратив лицо на Восток. Рядом с ней на песке было начертано: «Отец Зосима, погреби тело смиренной Марии, умершей 1 апреля. Верни прах праху». Со слезами и молитвами старец предал земле великую подвижницу и возвратился в обитель, где поведал инокам и игумену все, что услышал от преп. Марии.

Преп. Мария Египетская скончалась в 522 г. На первой и пятой неделях Великого поста читается покаянный канон св. Андрея Критского с присоединением молитвенных стихов о Марии Египетской.