Новости

-

25 декабря/7 января — Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

20:48

Рождество Христово —величайший из двунадесятых праздников, отмечаемый в воспоминание рождения Иисуса Христа в Вифлееме, приходится по давней Церковной традиции на

Предваряет праздник Рождественский пост. Два воскресенья (Недели), предшествующие празднику, посвящены памяти предков Христа по плоти и ветхозаветных праведников.

Богослужение этих дней отражает библейскую историю как подготовку к Боговоплощению. Читается родословие Иисуса Христа из Евангелия от Матфея (см. Мф. 1, 1-17). Это родословие напоминает о великой тайне: Бог становится Человеком, Братом людей, чтобы бесконечно приблизить их к Себе. События Рождества Христова описаны в Евангелии (см. Мф. 1, 18-25; Лк. 1, 26-2, 21).

О тайне воплощения Сына Божьего на земле кроме Богоизбранной Девы Марии знали, по откровению от Духа Святого, родители Предтечи, Захария и Елисавета. Нужно было сообщить эту тайну и третьему праведнику, обрученному мужу Пресвятой Девы.Ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов! Не бойся принять Марию, жену твою. Родившееся в ней есть от Духа Святаго; родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их». С этого времени Иосиф не только был хранителем девства Богоматери, но и тайны воплощения Бога от Девы, предреченной пророком Исаией (см. Лк. 2, 1-21).

К этому времени вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле, находящейся в пределах владычества Рима. При этом каждому надо было записаться в своем отечественном городе. Иосиф с Пресвятой Девой Марией, происходя из дома и рода Давидова, пошли из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов Вифлеем, где в связи с переписью было многочисленное стечение народа. Пресвятой Деве Марии наступило время родить, но не оказалось удобного места в доме. Она удалилась в вертеп (пещеру), куда обычно загоняли домашний скот, и там родила Сына, Сама спеленала Его и положила в ясли.

Была ночь. Пастухи стерегли стадо в поле. И вот предстал им Ангел Господень, и ослепил Божественный свет. Они испугались. Но Ангел сказал им: «Не бойтесь. Я возвещаю вам великую радость, которая приготовлена для всего народа: теперь родился вам в городе Давидовом Спаситель, именно Христос Господь. И вот как узнать Его: вы найдете Младенца, лежащего в овечьих яслях». Вдруг явилось с Ангелом множество небесного Воинства; и слышно было, как они хвалили Бога и пели: Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение (Лк. 2, 14). Kогда Ангелы отошли на небо, пастухи сказали друг другу: «Дойдем до Вифлеема и посмотрим, что там случилось, о чем Господь возвестил нам?» И, нимало не медля, пошли и нашли Богородицу Марию, и Иосифа, и Младенца, лежавшего в яслях. Тут они рассказали, что им было сказано о Младенце. Все слышавшие дивились, что рассказывали пастухи. А Богоматерь, слушая, хранила эти речи в сердце Своем. Пастухи возвратились и благодарили Бога за все, что слышали и видели. В восьмой день по Рождестве Богомладенца совершили над Ним предписанное обрезание и дали Ему имя Иисус, как и было заповедано Богом.

День и месяц рождения Спасителя в Евангелиях не указаны, поэтому не сразу была назначена дата празднования этого события. О празднике Рождества Xристова впервые упоминается у Kлимента Александрийского, который относит его к 6 (19) января под именем Богоявления. В Западной Церкви он с древних времен праздновался 25 декабря. Празднование в этот день Рождества Xристова окончательно установлено Церковью с IV в. В V в. для этого праздника были написаны священные песнопения.

С рождением Христа Спасителя от Девы Марии человеческое естество в Его Лице соединилось с естеством Божественным. В этом смысле Господь Спаситель есть Родоначальник обновленного благодатью человечества, Новый Адам и Восстановитель в верующих изначального благодатного состояния, присущего человеческой природе до грехопадения. Воссоединение в Богочеловеке человеческой природы с Божеством имеет отношение к состоянию всех верующих, объединяющихся в Крещении со Христом покаянием и верой. В церковных песнопениях говорится, что Рождество Xристово умножило на земле боговедение (т.е. познание, ощущение Бога), открыло людям путь к освобождению от греха и осуждения за него, путь к победе над смертью и диаволом. Оно отверзло людям рай и блаженство вечного богообщения.

Тропарь:

Рождество Твое, Христе Боже наш,

возсия мирови свет разума,

в нем бо звездам служащии

звездою учахуся,

Тебе кланятися Солнцу Правды

и Тебе ведети с высоты востока:

Господи, слава Тебе!Кондак:

Дева днесь Пресущественнаго раждает,

и земля вертеп Неприступному приносит:

ангели с пастырьми славословят,

волсви же со звездою путешествуют:

нас бо ради родися Отроча младо, Превечный Бог.Русские традиции рождественского праздничного стола

По русской традиции на Рождество Христово устраивают праздничный стол, на котором должно быть непременно 12 блюд. 12 — вообще число священное, именно 12 дней тянутся святки, святые дни, освященные великими событиями Рождества Христова.

Во время святок мясо, по правилам православной церкви, можно есть каждый день. 18 января — Крещенский сочельник, день постный. Начиная с 19 января праздника Крещения Господа — мясо дозволяется есть в любой день недели, кроме среды и пятницы.

По русским традициям на праздник Рождества Христова готовили сочиво, кутью, блины, студень, заливную рыбу, окорок, буженину, бараний бок с кашей, домашнюю колбасу, жареного поросенка, поросенка, фаршированного гречневой кашей, гуся или утку с антоновскими яблоками, утку с капустой, пироги и пряники.

В «Домострое» есть следующие указания касательно еды в праздничные рождественские дни:- «В Великий мясоед после Рождества Христова к столу подают: лебедей да потрох лебяжий, жареных гусей, тетеревов, куропаток, рябчиков, поросят на вертеле, баранину заливную, баранину запеченную, поросят заливных, поросячий потрох, бульоны куриные, солонину с чесноком и с пряностями, лосину … кур с вертелов, гусиные потроха, говядину вяленую да свинину, ветчину, колбасы, желудки, гусей вяленых, вяленых кур».

При взгляде на праздничный рождественский стол поражает обилие мясных блюд, и в этом нет ничего случайного — именно к Рождеству Христову приурочивали убой скота. Свинина — главное блюдо праздничного рождественского стола. Готовили свинину во всех видах, но и другие блюда не уступали свинине по вкусу и сытости.

Многие рождественские традиции праздничного стола сохранились и по наше время. В каждом доме встречают Рождество Христово обильным и вкусным столом, на котором рыбные и мясные закуски, множество вкусных салатов. Поражают разнообразием и горячие блюда.

Но не только обилием и разнообразием блюд славится праздничный стол на Рождество Христово. Хозяйки к этому празднику уделяют большое внимание оформлению стола, сервировке стола, с любовью украшают праздничные блюда.

-

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНIЕ Священству, клиру и всей богоспасаемой паствѣ Канадской Епархіи. CHRISTMAS EPISTLE To the clergy and all God-saved flock of the Diocese of Canada.

10:46

Возлюбленные во Христѣ братія и сестры!

Вотъ уже который годъ мы встрѣчаемъ благодатный праздникъ Рождества Христова не въ привычной для многихъ изъ насъ за десятилѣтія обстановкѣ мира житейскаго и радостныхъ надеждъ, но въ тревогахъ и опасеніяхъ, связанныхъ съ попущенными по грѣхамъ нашимъ «войнахъ и военныхъ слухахъ» (Матѳ, 24;6). Притом, Господь велитъ намъ не ужасаться – и продолжаетъ: «Это еще не конецъ». Но какъ же слѣдуетъ намъ поступать? Обратимся къ Слову Святейшего Патріарха Московскаго Тихона, Исповѣдника, 100-лѣтіе со дня блаженной кончины котораго мы вспоминали въ уходящемъ году. На Рождество Христово 25 декабря 1918/7 января 1919 года Святитель напомнилъ своей паствѣ, что «Богъ не спасаетъ человѣка безъ самого человѣка. Сей послѣдній долженъ самъ усвоить спасительный подвигъ Искупителя. Для чего ему надлежитъ изобразить въ себѣ Христа, воплотить Его въ сердце Своемъ, въ дѣлахъ и въ жизни, а не ограничиваться только однимъ названіемъ христианіна и одной внѣшней принадлежностью к Церкви Христовой. Испытайте же сердце свое, что въ немъ – любовь ли ко ближнему, или же зависть, сварливость и ненависть? Не съ этими ли послѣдними чувствами приходите вы и предъ Лице Господа, въ храмъ Божій, на праздникъ?».Вспомнимъ, возлюбленные братія и сестры, что времена, когда Патріархъ-Исповѣдникъ обращался къ нашимъ предкамъ съ этим словомъ, для нашего Историческаго Отечества были одними изъ самыхъ тяжкихъ, когда «вся жизнь, вся духовная культура сошли съ правильнаго пути»/Митрополитъ Анастасій (Грибановскій)/. Но въ подобномъ же состоянiи находился тварный міръ во дни Рождества Христова, когда Ангелъ, явившійся виѳлеемскимъ пастырямъ, произнесъ : «Я возвѣщаю вамъ великую радость, которая будетъ всѣмъ людямъ: ибо нынѣ родился вамъ въ городѣ Давидовѣ Спаситель, Который есть Христосъ Господь. … Слава въ вышнихъ Богу и на землѣ миръ, въ человѣкахъ благоволеніе» (Лукa, 2; 10-11, 14). Но развѣ тогда всѣ услышали и приняли эти ангельскія слова?

Желаемъ же всѣмъ съ миромъ встрѣтить Рождество Христово и скорое Богоявленіе, славословить Рожденнаго Христа-Спасителя и молиться Ему съ надеждой.

ХРИСТОСЪ РАЖДАЕТСЯ! СЛАВИТЕ!

ГАВРIИЛЪ

Aрхіепископъ Монреальскiй и Канадскiй

Рождество Христово, 2025/2026 годъ.

CHRISTMAS EPISTLE

To the clergy and all God-saved flock of the Diocese of Canada.

Beloved brothers and sisters in Christ!

For yet another year we celebrate the grace-filled Feast of the Nativity of Christ not in the familiar setting of earthly peace and joyful hope that many of us have grown accustomed to for decades, but amid the fears and apprehensions brought about by the “wars and rumors of wars” that God has allowed for our sins (Mt. 24:6). At the same time our Lord commands us not to be alarmed, and adds: “The end is not yet”. But what, then, should we do? Let us turn to the words of St. Tikhon, Patriarch of Moscow and Confessor, the centenary of whose blessed repose we remembered in the year now ending. On Christmas Day, December 25 1918 / January 7 1919, the holy hierarch reminded his flock: “God does not save a man without the man taking part in it. The man ought to take upon himself the saving feat of the Redeemer. To do this, he must form the image of Christ within himself, embody Him in his heart, in his actions, and in his life, and not be content with merely bearing the name ‘Christian’ and being a mere formal member of the Church of Christ. And so, examine your heart: what is in it? Is it love for your neighbor, or is it envy, quarrelsomeness, and hatred? Do you not also come in the presence of the Lord, in the Lord’s temple, on the feast day, bearing these latter feelings?” Let us call to mind, beloved brothers and sisters, that the time when the holy Confessor Patriarch spoke these words to our forefathers was one of the most harrowing for our historical Motherland, when, as Metropolitan Anastasy (Gribanovsky) said, “all of life, all spiritual culture had wandered from the right way”. But the created world was in a similar state at the time of the Nativity of Christ, when the angel who appeared to the shepherds in Bethlehem, said: “I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people; for unto you is born this day in the city of David a Savior, Who is Christ the Lord… Glory to God in the highest, and on earth peace, good will toward men” (Lk. 2:10-11,14). Yet did all the people then hear and receive these words of the angel? May all of us meet the Nativity of Christ and the approaching Feast of Theophany in peace, glorify the newborn Christ the Savior and offer Him prayers filled with hope.

CHRIST IS BORN! GLORIFY HIM!

GABRIEL

Archbishop of Montreal and Canada

Nativity of Christ, 2025/2026 -

20 декабря/2 января – память святого праведного Иоанна Кронштадтского.

10:44

Иоанн Кронштадтский (Иван Ильич Сергиев — 19.10.1829-20.12.1908), протоиерей Андреевского собора в Кронштадте, духовный писатель и мыслитель, — один из величайших святых Земли Русской, был явлен Господом во времена трудные и для нашего Отечества, и для всего мира, все более отходящего от христианства. Батюшка Иоанн открыто свидетельствовал с амвона православному народу о грядущем суде Божием над Россией.

Родился праведник в семье псаломщика (дьячка) с. Суры Пинежского у. Архангельской губ. Приход был бедный, так что в детстве о. Иоанна даже священные сосуды в храме были оловянные. С детства Ваня полюбил молитву, Божий храм и постоянно ходил с отцом к богослужениям. Уже в те ранние годы о. Иоанн ощущал живо потусторонний духовный мир и в шестилетнем возрасте сподобился увидеть своего ангела-хранителя. Тогда же его начали учить грамоте, но она долго ему не давалась, так что, когда в 1841 его отдали в Архангельское Духовное училище, то он с трудом читал по складам. В школе также учение шло туго, и Ваня долго был в числе самых плохих учеников. В этой беде обратился он с горячей молитвой к Господу и был услышан. Вот как он сам об этом рассказывает: “Ночью я любил вставать на молитву. Все спят, тихо. И вот как сейчас помню: все улеглись спать, не спалось только мне. Я по-прежнему ничего не мог уразуметь из пройденного, по-прежнему плохо читал, не понимал и не запоминал ничего из рассказанного. Такая тоска на меня напала. Я упал на колени и принялся горячо молиться. Не знаю, долго ли я простоял в таком положении, но вдруг точно потрясло меня всего. У меня точно завеса спала с глаз, как будто раскрылся ум в голове, и мне ясно представился учитель того дня, его урок. Я вспомнил даже, что и о чем он говорил. И легко и радостно стало на душе. Никогда не спал я так спокойно, как в эту ночь. Чуть светало, я вскочил с постели, схватил книги и — о счастье, читаю гораздо легче, понимаю все, а то, что прочитал, не только что понял, а хоть сейчас и рассказать могу. В классе мне сиделось уже не так, как раньше, — все понимал, все оставалось в памяти. Дал учитель задачу по арифметике — решил, и учитель похвалил меня даже. Словом, в короткое время я подвинулся настолько, что перестал уже быть последним учеником”. В 1845 г. Ваня перешел в Духовную семинарию, которую кончил первым учеником и был отправлен в С.-Петербургскую Духовную академию, куда был принят на казенный счет. Во время пребывания его в Академии умер его отец, а мать с двумя дочерьми осталась в очень тяжелом положении. Очень печалился молодой студент, что не может им помочь, и молил Бога дать ему эту возможность. Молитва его была услышана; в правлении Академии освободилось место письмоводителя, которое было ему предложено. Студент Сергиев с радостью взял на себя эту должность, а получаемое вознаграждение отсылал матери. Быстро прошли четыре года; на последнем — четвертом курсе крепко задумался Иван Ильич, какой жизненный путь ему избрать по выходе из Академии. Одно время думал он принять монашество и ехать миссионером в Восточную Сибирь или в Китай. В то же время ему рисовались картины деятельности на пользу ближних в сане священника на приходе: видел он, что даже в столице и ее окрестностях множество людей нуждаются в христианском просвещении и духовном руководстве. Горячо молился молодой студент Господу, да укажет Он правильный путь. И вот однажды после горячей молитвы увидел он себя священником, служащим в незнакомом храме. Он принял этот сон как указание свыше, что надо избрать поприще приходского иерея. Решение было принято: надо себя отдать всецело этому делу. Но Иоанн с детства видел, как трудно клирику совместить служение Церкви Божией с заботами о семье. А каноны церковные не разрешают неженатого посвящать во иереи моложе сорока лет. Тогда Иоанн решил найти такую подругу жизни, которая согласилась бы на сохранение целомудренной жизни и после вступления в брак, что и было осуществлено: вступив в брак, он всю жизнь в согласии с супругою провел как безбрачный. 12 декабря 1855 Иван Ильич был рукоположен во иереи и получил назначение на место третьего священника в Андреевский собор г. Кронштадта. Когда о. Иоанн первый раз вошел в этот храм, он был поражен: он увидел тот самый храм, который недавно видел во сне. Так закончился первый период его жизни, подготовительный к прохождению подвига служения на приходе.

Тогдашний Кронштадт — город, расположенный в 25 верстах от Петербурга на о. Котлине, состоял как бы из двух частей. Одна часть представляла собою морской порт и крепость. Население ее было исключительно военное. Духовные нужды этой части города обслуживались военно-морским духовенством. Вторая часть — обычный уездный город, в который выселяли за неблаговидные поступки и дурное поведение из столицы. Жили эти насельники в жалких, грязных домишках, предаваясь пьянству, разврату и терпя всяческие лишения. Ютилась эта беднота по окраинам города, куда было опасно заходить в темные вечера и ночи. Однажды там сняли шубу с плеч у самого о. Иоанна. До приезда его в Кронштадт духовенство мало сюда заглядывало и ничего не предпринимало для нравственного оздоровления этих жалких трущоб. О. Иоанн стал постоянным посетителем этих мест, стремясь уврачевать тела и души, кормя голодных, одевая нагих, утешая скорбящих, исправляя заблудившихся. Все свои доходы батюшка раздавал нуждающимся, а иногда даже с себя снимал одежду и обувь. Поначалу его встречали здесь с недоверием и даже враждебно. Он этим не смущался, говоря: “Злые люди — больные, а больных нужно жалеть больше, чем здоровых”. Силу для несения своего пастырского подвига о. Иоанн находил в ежедневном служении литургии: это он соблюдал всю свою долгую жизнь. Совершаемые им богослужения всегда были проникнуты благоговейным устремлением к присутствующему невидимо Господу и непоколебимой верой, что Он, Всемилостивый, слышит молитву и непременно ее исполнит. В первые годы пребывания своего в Кронштадте о. Иоанн во многих вызывал образом своей жизни недоумение, недоверие к своей искренности и слышал даже обвинения в лицемерии, притворстве, в искании славы. Но постепенно народ стал убеждаться, что к ним пришел праведник, всем сердцем любящий Бога и ближних. С осторожностью, но все чаще стали говорить, что по его молитве Господь творит чудеса.

Масштаб боговдохновенной личности о. Иоанна Кронштадтского явственно прорисовывается по его пророческим проповедям и составленным им молитвам, из которых ясно видятся грядущие события в России вплоть до наших дней. Очевидцы подтверждают, что в 1903 святой говорил с амвона: “Уже близко время, что разделится народ на партии, восстанет брат на брата, сын на отца, отец на сына и прольется много крови на Русской земле. Часть русского народа будет изгнана из пределов России; изгнанники вернутся в свои родные края, но не так скоро, своих мест не узнают и не будут знать, где их родные похоронены”. Будучи изранен врагами Христовыми в 1905 и лежа на ложе болезни и смерти своей, о. Иоанн Кронштадтский составил и записал в своих последних книгах немало молитв о России, которые не мешает употреблять и современным православным христианам. Из слов Государя видно, что эти молитвы находились в непрестанном употреблении до самой его смерти:

1) Господи, спаси народ Русский, Церковь Православную, в России погибающую: всюду разврат, всюду неверие, богохульство, безначалие! Господи, спаси Самодержца и умудри его! Господи, все в Твоих руках, Ты —Вседержитель.

2) Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится Имя Твое в России! Да будет воля Твоя в России! Ты насади в ней веру истинную, животворную! Да будет она царствующей и господствующей в России, а не уравненной с иноверными исповеданиями и неверными. Да не будет сего уравнения с неравными, истинного исповедания не имеющими! Истина не может быть сравнена с ложью и правда веры с неправыми исповеданиями: “Истина Господня пребывает во век” (Пс. 116:2).

3) Господи всемогущий, всеблагий, премудрый Царь царств земных. Устрой и утверди Русское Царство с Русскою Православною Церковью на Непоколебимом Камне, Каковой еси Ты, Иисусе Христе, Боже наш! Покори, Господи, все народы, составляющие Россию, Тебе — верховному и единственному Главе Церкви Своей. Да не поколеблют Державы Российской инородцы и иноверные и инославные! Сохрани целостность Державы и Церкви всемогущею Твоею Державою и правдою Твоею! Господи, умиротвори Россию ради Церкви Твоей, ради нищих людей Твоих, прекрати мятеж и революцию! Святое воинство Небесной Церкви, ополчись, ополчись за Церковь Божию, на земле сущую: бедствует Она, возлюбленная Невеста, нападения лютыя терпит. Ей, Господи, даруй восторжествовать всячески Церкви Твоей над всеми безчисленными Ея врагами. Аминь (“Созерцательное подвижничество”).

Еще до опубликования пророчества прп. Серафима Саровского об убийстве Царской Семьи, в 1890 св. Иоанн Кронштадтский предрек это событие. Когда к нему под благословение подошли кунгурские паломники Пермской губ., он прорек им, говоря: над Пермью висит черный крест. Совершенное через 28 лет злодеяние действительно имело место в их губернии.

Будучи уже смертельно больным, пред кончиной, о. Иоанн предрек в Леушинском женском монастыре (СПб.): “Кайтесь, кайтесь, приближается ужасное время, столь ужасное, что вы и представить себе не можете!” Он не говорил, а кричал, подымая руки кверху. Впечатление было потрясающее, ужас овладел присутствующими, в храме раздавались плач и рыдания. 80-летняя игуменья Таисия спросила у святого, когда же это будет? О. Иоанн отвечал ей: “Мы с тобой, матушка, не доживем, а вот они, — он указал рукой на монахинь, — доживут”.

Обращаясь к русским людям, Иоанн Кронштадтский говорил: “Помните, что Отечество земное с его Церковью есть преддверие Отечества небесного, потому любите его горячо и будьте готовы душу свою за него положить… Господь вверил нам, русским, великий спасительный талант Православной веры… Восстань же, русский человек! Перестань безумствовать! Довольно! Довольно пить горькую, полную яда чашу — и вам, и России”.

-

25 декабря/12 – память Преподобного Германа Аляскинского.

09:54

Преподобный Герман родился в Серпухове, в купеческой семье. Мирское имя его не известно. Шестнадцати лет (1772) он поступил в Сергиевскую пустынь близ Петербурга. Здесь постигла его тяжкая болезнь: у него сделался под подбородком страшный нарыв, и жизни его грозила опасность. Но новый подвижник не стал лечиться. Он обтер полотенцем келейную свою икону Божией Матери и обвязал им больное место. Затем он уснул и во сне увидел, что Божия Матерь исцеляет его. Проснулся он здоровым. Нарыв исчез, оставив после себя, на память о болезни, маленькое красное пятнышко.

Через 6 лет молодой инок перешел в Валаамский монастырь и принял постриг с наречением ему имени Герман.

В 1793 г., при великом старце игумене Назарии, на Валааме произошло важное событие: была послана на Алеутские острова, открытые русскими промышленниками, миссия во главе с архимандритом Иоасафом с целью просвещения язычников. Сотрудниками его были иеромонахи Ювеналий, Макарий и Афанасий, иеродиаконы Стефан и Нектарий и монахи Герман и Иоасаф. Ехали 6 месяцев, причем на море чуть не подверглись кораблекрушению. Поселились они на острове Кадьяк, построили церковь и начали свою апостольскую деятельность.

Шла она сначала успешно: алеуты крестились тысячами. Прп. Герман жил и работал на кухне в хлебной. На Валааме сохранились его письма к о. Назарию, в которых он говорит о необычайной апостольской ревности иеромонахов. О себе он пишет так: «Ваших отеческих ко мне благодеяний не изгладят из моего сердца ни страшные непроходимые сибирские места, ни леса темные, ни быстрины великих рек не смоют, даже грозный океан не смоет чувств оных. Я в уме воображаю любимый мною Валаам, на него всегда смотрю через великий океан…»

Между тем сказалась воля Божия: в 1799 г. иеромонах Ювеналий, перебравшийся на материк на Аляску, был мученически убит язычниками и в том же году архимандрит Иоасаф, возведенный уже в сан епископа в Иркутске, на пути в свою епархию потонул во время кораблекрушения с несколькими своими сотрудниками. Другие миссионеры с годами или вернулись в Россию, или умерли.

Оставшись один, прп. Герман поселился на небольшом лесистом острове, называвшемся Еловым, отделявшемся от Кадьяка проливом, и начал суровую жизнь. Сначала он жил в пещере, но потом назначил ее местом своего погребения, а для себя построил небольшую келью. Около нее он развел огород. Питался он раз в день небольшим количеством рыбы и овощей. Одевался он в рубашку из оленьей кожи, подрясник и рясу. На голове он носил клобук, а на груди — железный крест 15 фунтов весом. Сейчас этот крест сохраняется в Кадьякской церкви. Ту же самую одежду он носил до самой смерти. Спал на скамье с изголовьем из кирпичей, причем все это было прикрыто оленьей шкурой. Одеялом ему служила доска, которой, по его завещанию, был закрыт его гроб.

Суровая жизнь и непрестанная молитва открыли в нем многие благодатные дары: он ясно видел скрытые человеческие мысли. Поэтому и его духовным детям легко было открывать ему свое сердце. Алеуты приходили к нему толпами — мужчины, женщины, дети — за советом, наставлением, молитвой, помощью в беде, заступничеством перед властями. Всех он успокаивал и утешал. Особенно его любили дети; они сбегались к нему, а он их ласкал и угощал лакомствами и крендельками, которые сам для них пек.

Когда остров Кадьяк постигла страшная эпидемия, прп. Герман переселился туда, ухаживал за больными, молился с ними и приготовлял их к переходу в вечность. Священником он не был. Через месяц мор кончился, но осталось множество сирот. Для них преподобный устроил на Еловом приют и употреблял на него все средства, которые мог заработать. Он учил детей Закону Божию и церковному пению, а девочками занималась духовная дочь его София Власова — креолка, которая для этого поселилась на Еловом. По воскресеньям и праздникам собирались к святому старцу алеуты: кто-нибудь из детей читал молитвы, а Апостол и Евангелия — сам прп. Герман и объяснял прочитанное. Все слушали с напряженным вниманием. Пели дети, и пели очень хорошо.

Много горя доставила прп. Герману Торгово-промышленная компания, управлявшая колонией. Это были грубые и жестокие люди, искавшие только наживу. С бедными беззащитными алеутами они обращались бесчеловечно. Сразу же по своем приезде миссия стала на защиту местного населения. Этим можно объяснить ее успех в деле обращения его в христианство. То же делал и прп. Герман и наживал себе этим много врагов и неприятностей. Но он не обращал на это внимания. Его благодарному влиянию подчинялись не одни простосердечные и доверчивые алеуты, но и русские, часто не имевшие никакого понятия о христианской жизни и заповедях. Управитель колонии Яновский, неверующий и вначале враждебно относившийся к старцу человек, под мудрым и благодатным влиянием прп. Германа изменился до неузнаваемости и стал его духовным сыном. К каждому его слову он относился с благоговением. Овдовев, Яновский принял монашество в Тихоновой пустыни Калужской епархии. Дочь его, монахиня, написала портрет прп. Германа.

Яновский рассказывает, что однажды пришел на Кадьяк русский военный корабль и преподобного пригласили для беседы с офицерами. Их было более 25 человек. Все они были люди светские и образованные. Прежде всего преподобный поставил им общий вопрос: «Господа, что вы любите больше всего и что каждый желает для своего счастья?» Ответы были все в одном духе: одни желали богатства, другие — славы, третьи — красавицу жену, иные — командовать прекрасным кораблем… Святой старец сказал: «Не правда ли, что ваши желания сводятся к тому, что каждый желает того, что он считает наилучшим и наиболее достойным любви?» Они ответили: «Да, это так!» Он продолжал: «Не скажете ли вы все, что не это лучше всего и все превосходит, а наиболее достоин любви Господь наш Иисус Христос, Который создал нас, дал всему жизнь, питает и любит всех, Который сама Любовь и есть прекраснейший из людей? Не должны ли мы любить Его больше всего и искать Его?» Все сказали: «Конечно да! Это само собой разумеется!» Тогда святой старец спросил: «Но любите ли вы Бога?» Они все ответили: «Конечно, мы любим Бога! Как можно не любить Бога?» Святой старец возразил: «А я, грешный, сорок лет стараюсь любить Бога и не могу сказать, что люблю Его совершенной любовью! Если мы кого-нибудь любим, мы всегда помним его, стараемся его радовать, день и ночь думаем о нем. Так ли вы, господа, любите Бога? Часто ли обращаетесь к Нему? Всегда ли помните о Нем? Молитесь ли Ему всегда и исполняете ли Его святые заповеди?» Собеседники должны были признаться, что нет. «Для нашего блага и для нашей пользы, — заключил святой старец, — обещаем по крайней мере стараться любить Бога больше всего другого и исполнять Его святую волю!» «Мы были безответны перед ним», — рассказывал Яновскому капитан — командир корабля.

Влияние прп. Германа простиралось даже на животных. Около его кельи жили горностаи. Эти зверьки отличаются своей пугливостью. Но они прибегали к прп. Герману и ели из его рук. Видели, как прп. Герман кормил медведя.

Прп. Герман предсказал, что в Америке будет свой епископ. «Тридцать лет пройдет после моей смерти, — говорил он, — и тогда вспомнят обо мне!» Ровно через 30 лет, в 1867 г., валаамский игумен о. Дамаскин нашел его письма к игумену Назарию, и так память о прп. Германе воскресла. Он говорил, что на Еловом острове будет жить монах, подобно ему бегающий мира. И действительно, в келье его прожил 40 лет инок калужского Тихонова монастыря Герасим, который скончался в сане архимандрита в 1969 г.

Прп. Герман предсказал, что хоронить его будут его ученики, жители Елового острова, без священника. Сбылось и это. Наступил день, когда он велел ученику своему Герасиму зажечь свечи и читать Деяния апостольские. Вдруг лицо его осветилось улыбкой, и он сказал, что Господь продлит его жизнь еще на неделю. Ровно через неделю опять по его приказанию свечи были зажжены, и Герасим стал читать Деяния. Тихо склонил прп. Герман голову свою на грудь Герасима, лик его сиял от радости, и он тихо отошел к Господу 13 декабря 1837 г., на 81-м году жизни.

Месяц его не погребали: управитель колонии Кашеваров велел ждать, пока он не приедет со священником и не привезет гроб. Но разразилась такая буря, что ни Кашеваров, ни священник приехать не могли, а только через месяц с трудом привезли гроб. Так и погребли алеуты сами преподобного, по его предсказанию. Осталось еще сбыться его предсказанию об основании на Кадьяке монастыря.

В 1841 г. будущий митрополит Московский Иннокентий, тогда еще миссионер, был застигнут бурей на пути на Кадьяк. Взглянув в направлении Елового, он сказал: «Если ты, отче Герман, обрел благодать у Бога, измени направление ветра». Через четверть часа на море наступила тишина. На могиле старца Германа благодарный путник отслужил панихиду.

27 июля (9 авг.) 1970 г. состоялось открытие мощей и прославление преподобного Германа, Аляскинского чудотворца. -

Частица мощей Святителя Тихона, Патриарха Московского, Исповедника прибыла в Канадскую Епархию.

18:39

19 декабря 2025 года, в самый день памяти Святителя Николая, Мир Ликийских Чудотворца, Высокопреосвященный Гавриил, Архиепископ Монреальский и Канадский, во исполнение особенного пожелания, выраженного Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом совершил праздничную Божественную Литургию в Николаевском Патриаршем кафедральном соборе г. Нью-Йорка совместно с Преосвященным Матфеем, Епископом Сурожским, временно Управляющим Патриаршими приходами в США и Канаде.

Это событие было связано с передачей Патриаршего дара Архиепископу Монреальскому и Канадскому Гавриилу. Отвечая на прошение духовенства и прихожан храма во имя Свят. Тихона, Патриарха Московского (Кембридж, Онтарио), Владыка Гавриил обратился с ним к Святейшему Патриарху Кириллу. Прошение было удовлетворено, и св. мощи Исповедника сегодня уже пребывают в Свято-Тихоновском храме. По окончании богослужения Преосв. Матфей сердечно приветствовал Архиепископа Гавриила, духовенство, прихожан и гостей собора с днем памяти небесного покровителя кафедрального собора приходов Московского Патриархата в США и кафедрального собора Канадской Епархии в Монреале. «Мы завершаем череду юбилейных богослужений и мероприятий, посвященных 100-летию со дня преставления Святителя Тихона в построенном им соборе и, исполняя благословение Его Святейшества, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передаем в дар Канадской епархии Русской Православной Церкви Заграницей ковчег с частью святых мощей Святителя Тихона. Эта святыня, переданная Предстоятелем нашей Церкви в апреле сего года, посетила множество православных храмов и обителей, где верующие имели возможность помолиться Небесному покровителю Северной Америки. Ныне мы передаем этот Патриарший дар Вам, дорогой Владыка Гавриил, на постоянное пребывание в пределах Канадской епархии».

В ответном слове архиепископ Гавриил попросил передать сыновнюю благодарность Святейшему Патриарху Кириллу от духовенства и мирян Канадской Епархии за бесценный дар, а также поздравил Владыку Матфея, духовенство и прихожан Николаевского собора с престольным торжеством.

-

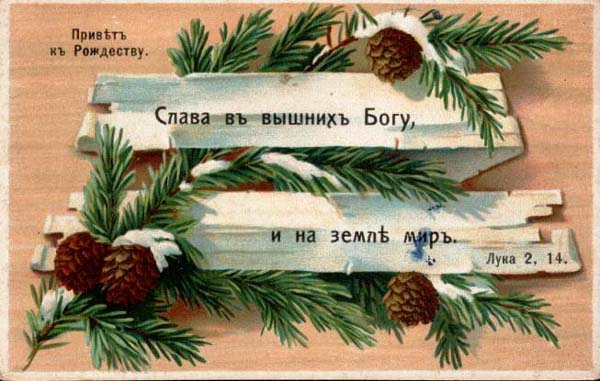

19/6 декабря – память Святителя Николая Чудотворца.

09:53

Николай Чудотворец (преставился в 342 г. ), архиепископ Мирликийский (т.е. города Миры в Ликии), «правило веры и образ кротости», как называет его Церковь, чтимый повсеместно не только в христианской Церкви, но и в еретических обществах Востока и даже часто между мусульманами (на востоке) и язычниками (в России).

Святитель Николай родился во второй половине IV века в городе Патары, области Ликии в Малой Азии. Родители его Феофан и Нонна были из благородного рода и весьма зажиточны, что не мешало им быть благочестивыми христианами, милосердными к бедным и усердными к Богу.

Уже в первые дни своего младенчества святитель Николай показал, что он предназначен на особое служение Господу. Сохранилось предание, что во время крещения, когда обряд был очень длительным, он, никем не поддерживаемый, простоял в купели в продолжение трех часов. С первых же дней святитель Николай начал строгую подвижническую жизнь, которой остался верен до гроба.

Все необычное поведение ребенка показало родителям, что он станет великим Угодником Божиим, поэтому они обратили особое внимание на его воспитание и постарались, прежде всего внушить сыну истины христианства и направить его на праведную жизнь. Отрок вскоре постиг, благодаря богатым дарованиям, руководимый Святым Духом, книжную премудрость.

Успевая в учении, отрок Николай успевал также и в благочестивой жизни. Его не занимали пустые беседы сверстников: заразительный пример товарищества, ведущий к чему-либо худому, ему был чужд.

Благочестивая жизнь юного Николая скоро стала известной всем жителям города Патары. Епископом в этом городе был его дядя, по имени тоже Николай. Заметив, что племянник выделяется среди других молодых людей добродетелями и строгой подвижнической жизнью, он стал уговаривать родителей отдать его на служение Господу. Они охотно согласились, потому что еще перед рождением сына дали такой обет.

Дядя епископ посвятил его в пресвитера. При совершении над святителем Николаем Таинства священства, епископ, исполненный Духа Святого, пророчески предсказал народу великое будущее угодника Божиего: «Вот, братие, я вижу новое солнце, восходящее над концами земли, которое явится утешением для всех печальных. Блаженно то стадо, которое удостоится иметь такого пастыря! Хорошо он будет пасти души заблудших, питая их на пажитях благочестия; и всем, находящимся в бедах, явится теплым помощником!»

Приняв сан священника, святитель Николай стал проводить еще более строгую подвижническую жизнь. По глубокому смирению он совершал свои духовные подвиги наедине. Но Промыслу Божию угодно было, чтобы добродетельная жизнь святителя направляла и других на путь истины.

Дядя епископ отправился в Палестину, а управление своей епархией поручил своему племяннику пресвитеру. Святитель Николай всей душой отдался выполнению многотрудных обязанностей епископского управления. Много добра сделал он своей пастве, проявляя широкую благотворительность. К тому времени родители его умерли, оставив ему богатое наследство, которое он полностью употребил на оказание помощи неимущим. Следующий случай свидетельствует, к тому же, о его крайнем смирении. В Патарах жил один бедный человек, у которого были три дочери красавицы. Он был настолько беден, что ему не на что было выдать замуж своих дочерей. Нужда привела несчастного отца к ужасной мысли – пожертвовать честью своих дочерей и из их красоты извлечь средства, необходимые для их приданого.

Но, к счастью, в их городе был добрый пастырь, святитель Николай, бдительно следивший за нуждами своей паствы. Получив от Господа откровение о преступном намерении отца, он решил избавить его от телесной нищеты, чтобы тем самым спасти его семейство от духовной гибели. Он задумал оказать благодеяние так, чтобы никто не знал о нем, как о благодетеле, не знал даже тот, кому он сделал добро.

Взяв большой узел с золотом, в полночь, когда все спали и не могли его видеть, он подошел к хижине несчастного отца и через окно бросил внутрь золото, а сам поспешно возвратился домой. На утро отец нашел золото, но не мог ведать, кто был его тайным благодетелем. Решив, что Сам Промысел Божий послал ему эту помощь, он возблагодарил Господа и вскоре смог выдать замуж старшую дочь.

Святитель Николай, когда увидел, что его благодеяние принесло надлежащий плод, решил довести его до конца. В одну из следующих ночей он также тайно бросил через окно в хижину бедняка другой мешок с золотом.

Отец вскоре выдал замуж и вторую дочь, твердо надеясь, что Господь таким же образом окажет милость и третьей дочери. Но он решил во что бы то ни стало узнать своего тайного благодетеля и достойно поблагодарить его. Для этого он не спал ночей, выжидая его прихода.

Не долго ему пришлось ждать: скоро пришел и в третий раз добрый пастырь Христов. Услышав звон упавшего золота, отец поспешно вышел из дома и догнал своего тайного благодетеля. Узнав в нем святителя Николая, он пал к его ногам, целовал их и благодарил его как освободителя от духовной гибели.

По возвращении дяди из Палестины, святитель Николай сам собрался туда же. В пути на корабле он проявил дар глубокого прозрения и чудотворения: предвозвестил наступающую жестокую бурю и силой своей молитвы усмирил ее. Вскоре здесь же на корабле он совершил великое чудо, воскресив юношу матроса, который упал с мачты на палубу и разбился насмерть. В пути корабль часто приставал к берегу. Святитель Николай везде приложил заботы к врачеванию недугов местных жителей: одних исцелил от неизлечимых болезней, из других изгнал мучивших их злых духов, иным, наконец, подал утешение в скорбях.

По прибытии в Палестину, святитель Николай поселился неподалеку от Иерусалима в селении Бейт-Жала (библейская Ефраффа), которое находится на пути в Вифлеем. Все жители этого благословенного села – православные; там находятся две православные церкви, из которых одна, во имя святителя Николая, построена на том месте, где некогда проживал святитель в пещере, служащей теперь местом поклонения.

Воспламенев любовью к Божественному Человеколюбцу, святитель Николай возымел желание навсегда остаться в Палестине, удалиться от людей и втайне подвизаться перед Небесным Отцом.

Но Господу угодно было, чтобы такой светильник веры не оставался под спудом в пустыне, но ярко освещал Ликийскую страну. И вот, по изволению свыше, благочестивый пресвитер возвратился на родину.

Желая удалиться от суеты мирской, святитель Николай отправился не в Патары, а в Сионскую обитель, основанную его дядей епископом, где он был принят братиею с большой радостью. В тихом уединении монашеской келии он думал остаться на всю жизнь. Но наступило время, когда великий Угодник Божий должен был выступить верховным руководителем Ликийской Церкви, чтобы просвещать людей светом евангельского учения и своей добродетельной жизнью.

Однажды, стоя на молитве, он услышал глас: «Николай! Ты должен вступить на служение народу, если хочешь получить венец от Меня!»

Священный ужас объял пресвитера Николая: что именно повелевает совершить ему чудный глас? «Николай! Эта обитель не та нива, на которой можешь ты принести ожидаемый Мной от тебя плод. Уйди отсюда и пойди в мир, к людям, чтобы прославилось в тебе имя Мое!»

Повинуясь этому велению, святитель Николай удалился из обители и местом жительства избрал не свой город Патары, где все его знали и оказывали ему почести, а большой город Миры, столицу и митрополию Ликийской земли, где, никем не знаемый, он мог скорее избегнуть мирской славы. Жил он как нищий, не имел где приклонить голову, но неизбежно посещал все церковные службы. Насколько Угодник Божий смирял себя, настолько Господь, унижающий гордых и возвышающий смиренных, возвысил его. Скончался архиепископ всей Ликийской страны Иоанн. Для избрания нового архиепископа собрались в Миры все местные архиереи. Много было предложено к избранию умных и честных людей, но общего согласия не было. Господь сулил для занятия этой должности более достойного мужа, чем те, которые находились в их среде. Епископы усердно молились Богу, прося указать лицо наиболее достойное.

Одному из старейших епископов явился в видении муж, озаренный неземным светом, и повелел в эту ночь стать в притворе храма и заметить, кто первый придет в храм на утреннее богослужение: это и есть угодный Господу муж, которого епископы должны поставить своим архиепископом; открыто было и имя его – Николай.

Получив сие божественное откровение, старец епископ сообщил о нем другим, которые, в чаянии милости Божией, еще усилили свои молитвы.

С наступлением ночи старец епископ стал в притворе храма, ожидая прибытия избранника. Святитель Николай, встав с полуночи, пришел в храм. Его остановил старец и спросил о имени. Он тихо и скромно ответил: «Называюсь я Николай, раб святыни твоея, Владыко!»

По имени и глубокому смирению прибывшего старец убедился, что он и есть избранник Божий. Он взял его за руку и повел на собор епископов. Все с радостью приняли его и поставили на середину храма. Несмотря на ночное время, весть о чудесном избрании разнеслась по городу; собралось множество народа. Старец епископ, сподобившийся видения, обратился ко всем со словами: «Примите, братие, своего пастыря, которого помазал для вас Святой Дух и которому он поручил управление ваших душ. Не человеческий собор, а Суд Божий поставил его. Вот теперь мы имеем того, кого ждали, приняли и обрели, кого искали. Под его мудрым руководством мы смело можем надеяться предстать Господу в день Его славы и суда!»

При вступлении в управление Мирликийской епархией, святитель Николай сказал сам в себе: «Теперь, Николай, твой сан и твоя должность требуют от тебя, чтобы ты всецело жил не для себя, а для других!»

Теперь он не стал скрывать свои добрые дела для блага паствы и для прославления имени Божиего; но был, как всегда, кроток и смирен духом, незлоблив сердцем, чужд всякой надменности и своекорыстия; соблюдал строгую умеренность и простоту: носил простую одежду, вкушал постную пищу раз в сутки – вечером. Целый день великий архипастырь творил дела благочестия и пастырского служения. Двери его дома были открыты для всех: каждого он принимал с любовью и радушием, являясь для сирот отцом, для нищих – питателем, для плачущих – утешителем, для притесненных – заступником. Паства его процветала.

Но приближались дни испытаний. Церковь Христова подверглась гонениям императора Диоклетиана (284-305 гг.). Храмы разрушались, божественные и богослужебные книги сжигались; епископы и священники заключались в темницы и предавались пыткам. Все христиане подвергались всяческим обидам и мучениям. Гонение дошло и до Ликийской Церкви.

Святитель Николай в эти трудные дни поддерживал в вере свою паству, громко и открыто проповедуя имя Божие, за что был заключен в темницу, где не переставал укреплять веру среди заключенных и утверждал их в крепком исповедании Господа, чтобы они были готовы пострадать за Христа.

Преемник Диоклетиана Галерий прекратил гонения. Святитель Николай, по выходе из темницы, снова занял Мирликийскую кафедру и с еще большей ревностью отдался исполнению своих высоких обязанностей. Он прославился особенно ревностью по утверждению Православной веры и искоренению язычества и ересей.

Особенно сильно пострадала Церковь Христова в начале IV века от ереси Ария, который отвергал божество Сына Божия и не признавал Его Единосущным Отцу.

Желая водворить в стаде Христовом мир, потрясенный ересью Ариева лжеучения, равноапостольный император Константин Великий созвал I Вселенский Собор 325 года в Никее, где под председательством императора собрались триста восемнадцать архиереев; здесь было подвергнуто осуждению учение Ария и его последователей.

Особенно подвизались на этом Соборе святитель Афанасий Александрийский и святитель Николай. Прочие святители защищали Православие помощью своего просвещения. Святитель Николай же защищал веру самою же верою – тем, что все христиане, начиная с апостолов, веровали в Божество Иисуса Христа.

Есть предание, что во время одного из соборных заседаний, не стерпев богохульства Ария, святитель Николай ударил этого еретика по щеке. Отцы Собора сочли такой поступок излишеством ревности, лишили святителя Николая преимущества его архиерейского сана – омофора и заключили его в тюремную башню. Но вскоре они убедились в правоте святителя Николая, тем более, что многие из них имели видение, когда пред их очами Господь наш Иисус Христос подал святителю Николаю Евангелие, а Пресвятая Богородица возложила на него омофор. Они освободили его из заключения, возвратили ему прежний сан и прославили как великого Угодника Божиего.

Еще при жизни своей святитель Николай прославился как умиротворитель враждующих, защитник невинно осужденных и избавитель от напрасной смерти.

В царствование Константина Великого в стране Фригии вспыхнул мятеж. Для его усмирения царь послал туда войско под начальством трех воевод: Непотиана, Урса и Эрпилиона. Корабли их прибило бурей к берегам Ликии, где им пришлось стоять долго. Припасы истощились, – стали грабить население, которое сопротивлялось, причем произошла жестокая схватка у города Плакомат. Узнав об этом, святитель Николай лично прибыл туда, прекратил вражду, затем вместе с тремя воеводами отправился во Фригию, где добрым словом и увещеванием, без применения военной силы, усмирил мятеж. Здесь ему сообщили, что во время его отсутствия из города Миры тамошний градоправитель Евстафий невинно осудил на смертную казнь трех граждан, оклеветанных врагами. Святитель Николай поспешил в Миры и с ним – трое царских воевод, которым очень полюбился этот добрый архиерей, оказавший им великую услугу.

В Миры прибыли они в самый момент казни. Палач уже заносит меч, чтобы обезглавить несчастных, но святитель Николай властной рукой вырывает у него меч и повелевает освободить невинно осужденных. Никто из присутствующих не осмелился противиться ему: все поняли, что творится воля Божия. Трое царских воевод дивились сему, не подозревая, что вскоре и им самим понадобится чудесное заступничество святителя.

Возвратившись ко двору, они заслужили почет и благосклонность царя, чем вызвали зависть и вражду со стороны прочих царедворцев, которые оклеветали перед царем этих трех воевод, будто они пытались захватить власть. Завистливые клеветники сумели убедить царя: трое воевод были заключены в темницу и осуждены на смерть. Тюремный сторож предупредил их, что казнь должна состояться на другой день. Невинно осужденные стали горячо молиться Богу, прося заступничества через святителя Николая. В ту же ночь Угодник Божий явился во сне царю и властно потребовал освобождения трех воевод, угрожая поднять мятеж и лишить царя власти.

«Кто ты, что смеешь требовать и угрожать царю?»

«Я – Николай, Мир Ликийских архиепископ!»

Проснувшись, царь стал размышлять об этом сне. В ту же ночь святитель Николай явился также начальнику города Евлавию и потребовал освобождения невинно осужденных.

Царь призвал к себе Евлавия, и узнав, что и он имел такое же видение, велел привести трех воевод.

«Какое колдовство делаете вы, чтобы давать мне и Евлавию видения во сне?» – спросил царь и рассказал им о явлении святителя Николая.

«Мы не делаем никакого колдовства, – отвечали воеводы, – но сами ранее были свидетелями, как этот архиерей спас в Мирах невинных людей от смертной казни!»

Царь велел рассмотреть их дело и, убедившись в их невиновности, отпустил.

Обращались к нему не только верующие, но и язычники, и святитель отзывался своей неизменной чудной помощью всем, искавшим ее. У спасаемых им от телесных бед он возбуждал раскаяние в грехах и желание исправить свою жизнь.

До глубокой старости сподобил Господь дожить Своего великого Угодника. Но наступило время, когда и он должен был отдать общий долг человеческого естества. После непродолжительной болезни он мирно скончался 6 декабря 342 года, и был погребен в соборной церкви города Миры.

При жизни своей святитель Николай был благодетелем рода человеческого; не перестал он им быть и после своей смерти. Господь сподобил его честное тело нетления и особой чудотворной силы. Мощи его начали – и продолжают по сей день – источать благоуханное миро, обладающее даром чудотворения.

Служба святителю, совершаемая в день перенесения его мощей из Мир Ликийских в Барград – 9 мая – была составлена в 1097 году русским православным иноком Печерской обители Григорием и русским митрополитом Ефремом.

Святая Православная Церковь чествует память святителя Николая не только 6 декабря и 9 мая, но и еженедельно, каждый четверг, особыми песнопениями.

-

13 декабря/30 ноября – память Св. Апостола Андрея Первозванного.

09:52

Святой апостол Андрей Первозванный первым из апостолов последовал за Христом, а затем привел к нему своего родного брата святого апостола Петра (Ин. 1, 35-42). С юности будущий апостол, который был родом из Вифсаиды, всей душой обратился к Богу. Он не вступил в брак и вместе со своим братом занимался рыболовством. Когда над Израилем прогремел глас святого пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, святой Андрей стал его ближайшим учеником. Святой Иоанн Креститель сам направил двух своих учеников, будущих апостолов Андрея Первозванного и Иоанна Богослова, ко Христу, указав, что Он есть Агнец Божий. После Сошествия Святого Духа на апостолов, святой Андрей отправился с проповедью Слова Божия в восточные страны. Прошел Малую Азию, Фракию, Македонию, дошел до Дуная, прошел побережье Черного моря, Крым, Причерноморье и по Днепру поднялся до места, где стоит теперь город Киев. Здесь он останавливался у Киевских гор на ночлег. Встав утром, он сказал бывшим с ним ученикам: «Видите ли горы эти? На этих горах воссияет благодать Божия, будет великий город, и Бог воздвигнет много церквей». Апостол поднялся на горы, благословил их и водрузил крест. Помолившись, он поднялся еще выше по Днепру и дошел до поселений славян, где был основан Новгород. Отсюда апостол прошел через земли варягов в Рим, для проповеди, и вновь вернулся во Фракию, где в небольшом селении Византии, будущем могучем Константинополе, основал христианскую Церковь. Имя святого апостола Андрея связывает мать — Церковь Константинопольскую с ее дочерью — Русской Церковью. На своем пути Первозванный апостол претерпел много печалей и мук от язычников: его изгоняли из городов, избивали. В Синопе его побили камнями, но, оставшись невредимым, верный ученик Христов неустанно нес людям проповедь о Спасителе. По молитвам апостола, Господь совершал чудеса. Трудами святого апостола Андрея возникали христианские Церкви, которым он ставил епископов и священство. Последним городом, куда пришел Первозванный апостол и где ему суждено было принять мученическую кончину, был город Патры.

Многие чудеса Господь явил через ученика Своего в городе Патры. Недужные исцелились, слепые прозревали. По молитве апостола, выздоровел тяжело больной Сосий, знатный горожанин; наложением апостольских рук исцелилась Максимилла, жена правителя Патрского, и его брат Стратоклий. Совершенные апостолом чудеса и его пламенное слово просветили истинной верой почти всех граждан города Патры. Немного оставалось язычников в Патрах, среди них был правитель города Эгеат. Апостол Андрей не раз обращался к нему со словами Благовестия. Но даже чудеса апостола не вразумляли Эгеата. Святой апостол с любовью и смирением взывал к его душе, стремясь открыть ему христианскую тайну вечной жизни, чудотворную силу Святого Креста Господня. Разгневанный Эгеат приказал распять апостола. Язычник думал опорочить проповедь святого Андрея, если предаст его смерти на кресте, который прославлял апостол. С радостью принял святой Андрей Первозванный решение правителя и с молитвой ко Господу сам взошел на место казни. Чтобы продлить мучения апостола, Эгеат приказал не прибивать руки и ноги святого, а привязать их к наклонному кресту, которому была придана форма, подобная букве X славянской азбуки. Крест святого Андрея Первозванного, как покровителя России, лёг в основу флага российского флота, введённого Петром I в 1696—1696, и официально принятого в 1703 году.Два дня апостол с креста учил собравшихся вокруг горожан. Люди, слушавшие его, всей душой сострадали ему и потребовали снять святого апостола с креста. Испугавшись народного возмущения, Эгеат приказал прекратить казнь. Но святой апостол стал молиться, чтобы Господь удостоил его крестной смерти. Как ни пытались воины снять апостола Андрея, руки им не повиновались. Распятый апостол, воздав Богу хвалу, произнес: «Господи, Иисусе Христе, приими дух мой». Тогда яркое сияние Божественного света осветило крест и распятого на нем мученика. Когда сияние исчезло, святой апостол Андрей Первозванный уже предал свою святую душу Господу († 62). Максимилла, жена правителя, сняла со креста тело Апостола и с честью погребла его.

Несколько столетий спустя, при императоре Константине Великом, мощи святого апостола Андрея были торжественно перенесены в Константинополь и положены в храме Святых Апостолов рядом с мощами святого евангелиста Луки и ученика апостола Павла — апостола Тимофея. -

10 декабря/27 ноября– чудотворного образа Божией Матери «Курская-Коренная».

09:50

«В 6803 году от сотворения мира, а от рождества Христова в 1295 году, 8 сентября, случилось одному благочестивому мужу притти ради своего прибытка в лес, которым поросли окрестности Курска, и увидел он близ реки Tускари, у корня большого дерева, лежащую ниц икону, которую лишь только поднял от земли, как тотчас же из того места протек источник воды.».

Обнаружилась святыня — и стала творить чудеса. Сначала не пожелала остаться в Рыльске, где для нее построили храм, Сама покинула город и вернулась туда, где была явлена, в пустынное место. Потом, разрубленная надвое татарами, срослась обеими половинками — даже следа не осталось, только роса на месте стыка выступила. А источник, что забил на месте находки, назвали живоносным — любую хворь отгоняла его вода. Примеров защиты слабых и исцеления немощных было не счесть.

В 1597 году, когда слава о Курской Богородице распространилась далеко вокруг, повелел царь Федор Иоаннович доставить ее в Москву, украсить богатою ризою и вставить в серебряную раму с изображением господа Саваофа и пророков. Тогда же «его царским иждивением» построен был в честь Иконы монастырь с названием «Коренная пустынь» — от «корней», под которыми лежала Икона. Одновременно с тем в Курске был заложен для нее Знаменский собор — в окрестностях еще пошаливали татары.

А чтобы Пресвятая Дева не скучала по родным местам, постановили выносить ее каждый год, на девятую пятницу после Пасхи, в Коренную пустынь. Первый Крестный ход состоялся в 1618 году, и с тех пор стал одним из самых больших праздников России. На знаменитой картине Репина «Крестный ход в Курской губернии» как раз и изображено одно из таких праздничных шествий.

В 1769 году под сенью этого образа окреп здоровьем преподобный Серафим Саровский — один из величайших, наряду с преподобным Сергием Радонежским, русский святой. Родился будущий святой 19 июля 1759 года в городе Курске в купеческой семье Мошниных, построивших на свои средства одну из жемчужин церковной архитектуры — Сергиево-Казанский собор в центре Курска. Еще в детстве над святым отроком не раз проявлялся дивный покров Божий, явно показывавший в нем богоизбранность. Когда ему исполнилось семь лет, мать, осматривавшая не завершённую еще Сергиеву церковь, взяла его с собой на самый верх строившейся колокольни. По неосторожности мальчик упал с колокольни на землю. Агафия в ужасе сбежала вниз думая, Что ее сын разбился насмерть, но, к неописуемой радости, нашла его целым и невредимым. Три года спустя мальчик тяжело заболел, да так, что домашние уже не верили в счастливый исход его заболевания. В это время отец Серафима увидел Пресвятую Богородицу, обещавшую ему Свое прощение и скорое исцеление от болезни. И в скором времени это пророчество сбылось. В Курске случился ежегодный крестный ход с чудотворной иконой Знамения Пресвятой Богородицы (именуемой Коренной); на этот раз по причине дождя и грязи крестный ход прошел прямо через двор Агафьи Мошниной. Агафия поспешила вынести больного сына и приложила его к чудотворной иконе, после чего отрок стад поправляться и вскоре совершенно выздоровел.

В середине прошлого века Коренная пустынь была грандиозным каменным ансамблем с высокой колокольней, многочисленной братией и двумя храмами: Рождества Пресвятой Богородицы и Животворящего источника, который был построен на деньги фельдмаршала Бориса Шереметева. А монастырские гостиничные корпуса спроектировал великий Джакомо Кваренги.

С Крестным ходом сюда перебиралась вся курская знать. Приезжала Дума, размещал свою резиденцию губернатор, открывались полиция и почта — губерния управлялась отсюда до того дня, когда Икону возвращали на зиму в Курск. Здесь же проводилась и знаменитая Коренная ярмарка, вторая в России после Нижегородской.

… Впервые на храм и на хранящуюся в нем Икону покушались в 1898 году. В праздничный вечер, когда собор был полон прихожан, под Икону подложили бомбу. Она была обернута в белое полотно, как и многие приносимые к Святыне дары.

Механизм, к счастью, сработал позже установленного времени, когда храм уже был пуст. Но после взрыва картина была страшная. Кругом развалины, груда обломков, и только Икона осталась невредимой. Даже стекло на кивоте не треснуло.

В 1918 году, после взятия большевиками Курска, Заступница исчезла из храма среди ночи и была найдена лишь через три недели завернутой в мешок, без серебряного оклада и позолоченной ризы. Ночные богослужения, праздничные молебны и Крестный ход были запрещены. В сентябре 1919 года Курск был взят на короткое время Добровольческой армией Деникина. Тогда-то и обнаружили в подвалах ЧК расшитый бархатный чехол — тот самый, что был на Иконе в ночь ее похищения. Сказано в Писании: «Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным».

А через 2 месяца красные снова подошли к городу. В ноябре Икона покинула Знаменский монастырь и в сопровождении духовенства и монахов отправилась в Белгород. Бушевала метель. На санях сидел только держащий Икону, остальные шли пешком, утопая в снегу. Но фронт катился следом. Из Белгорода пришлось спешно отправиться в Таганрог, оттуда — через Ростов и Екатеринбург — в Новороссийск. Курскую Чудотворную погрузили на корабль и отправили в Салоники через Константинополь. В обоих портах пришлось выдержать двухнедельный карантин.

Пасху 1920 года провели в порту Салоники, в полной изоляции. Заутреню и литургию пришлось служить на пароходе, с большим трудом добыв вино и просфоры.

Три месяца Икона пробыла в древней столице Сербии городе Ниш, а затем, по просьбе генерала Врангеля, удерживавшего Крым, снова отбыла в Россию для ободрения белогвардейцев. Но Крым уже агонизировал. Вместе с остатками армии Врангеля 29 октября 1920 года на дредноуте «Генерал Алексеев» Владычица вторично (и окончательно) покинула русскую землю — и это было единственным способом спасти ее от уничтожения.

А вот одну из самых почитаемых в России сокровищниц воинствующие атеисты разрушили. Коренную пустынь переименовали в Свободу, монастырь превратили в дом отдыха, Богородичный лес вырубили, Живоносный источник залили бетоном, храм Рождества Богородицы разобрали по кирпичику и отвезли в Липецк на строительство металлургического комбината, а на месте храма разбили клумбу.

Икона же отправилась скитаться по свету вместе с многомиллионной русской эмиграцией. Сначала она находилась в Белграде, в Троицкой церкви, откуда отбывала для посещения очагов русской диаспоры в Берлин и Париж, в Лондон и Брюссель, в Женеву и Софию. Во время войны вместе с горсткой опекавших ее людей переживала бомбардировки — и немцев, и союзников. Не чудо ли, что ни один из домов, где побывала в то время Икона, не был разрушен?

Но вот уже близок конец войны. Красная армия входит в Югославию, и митрополит Анастасий, Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви, решает отбыть в фактически побежденную уже Германию вместе с Синодом и Чудотворной Иконой. Но часть клира ждет прихода, как считают они, освободителей. И требует оставить Святыню, пытаясь чуть ли не силой ее удержать. Непросто было увезти Икону в Вену, потом переправить в Карлсбад, а оттуда в штабном автобусе генерала Власова доставить в Мюнхен, в зону оккупации союзников. Уже тогда, в 1945 году, появилась возможность послать Богородицу в Америку. Но лишь через 5 лет Икону отправили за океан.

К концу 40-х годов центр русской эмиграции переместился из Европы в США. В одном Нью-Йорке числилось 200 тысяч жителей русского происхождения и православного вероисповедания. Однако и Россию нельзя было оставлять без Спасительницы.

В 1950 году иконописец о. Киприан, сопровождавший Икону в эмиграции, взялся за изготовление списка.

Отслужили молебен. Отец Киприан снял ризу с Чудотворного образа и очистил Икону от вековой копоти, сквозь которую едва просвечивали контуры Богоматери и Младенца. Потом взялся за работу, скопировав все в точности — вплоть до каждой трещины, червоточинки, заусеницы. А чтобы положить преграду недоразумениям, отщепил от Чудотворной иконы кусочек и вделал его в копию. Потом для списка был сооружен такой же оклад, в который облачен оригинал. Так появилась вторая Икона Знамения Божьей Матери.

…Проехав на север сорок миль от Нью-Йорка по большой Федеральной дороге номер шесть, сразу за городком Магопак, можно увидеть высокую арку с куполком-луковкой и восьмиконечным православным крестом. При въезде в ворота — главный монастырский корпус и церковь с синим куполом. В глубине — двухэтажная гостиница с просторной верандой, а за ней — маленькое кладбище с белыми крестами. Это и есть Новая Коренная пустынь, дом Курской Божьей Матери.

Так вот и вышло, что русские люди имеют как бы раздвоенную, или лучше сказать — удвоенную святыню. Две Коренные пустыни, два Знаменских собора, две Курские Чудотворные Иконы.

От отечественной Коренной пустыни до Курска 30 километров. Уже за несколько дней до девятой седмицы (пятницы) на улицах заметно оживление — тысячи паломников съезжаются сюда со всех концов России, из ближних и дальних «зарубежий».

…2 февраля 1951 года над Атлантическим океаном бушевала непогода, поэтому самолет «Крылатый тигр», вылетевший из Мюнхена в Нью-Йорк, вынужден был сесть на одном из Азорских островов, а именно на Санта-Марии — и это название, в свете нашего рассказа, символично. Через три дня машина снова поднялась в воздух, чтобы приземлиться в американском аэропорту Айдлуайлд (нынешнем «Джон Кеннеди») и доставить в США главную святыню Русского Зарубежья — Курскую Чудотворную Икону Знамения Божьей Матери. С того самого дня Царица Небесная пребывает в Нью-Йорке, в Синодальном Знаменском соборе Русской Православной Церкви заграницей. А в Курске находится список — точная копия подлинника, освященная и намоленная. Если поставить две эти иконы рядом, отличить их будет невозможно. Правда, в список (копию) вставлена отделенная от оригинала маленькая щепочка в серебряной оправе — это единственный различающий признак…

-

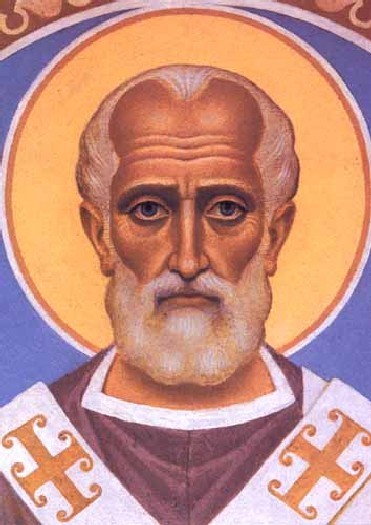

6 декабря/23 ноября – память Благоверного Великого Князя Александра Невского.

09:49

Святой благоверный князь Александр Невский родился 30 мая 1220 года в г. Переславле-Залесском. Отец его, Ярослав, в Крещении Феодор († 1246), «князь кроткий, милостивый и человеколюбивый», был младшим сыном Всеволода III Большое Гнездо († 1212), братом святого благоверного князя Юрия Всеволодовича († 1238; память 4 февраля). Мать святого Александра, Феодосия Игоревна, рязанская княжна, была третьей супругой Ярослава. Святой Александр был их вторым сыном. Детство его прошло в Переславле-Залесском, где княжил отец.

Княжеский постриг отрока Александра (обряд посвящения в воины) совершал в Спасо-Преображенском соборе Переславля святитель Симон, епископ Суздальский († 1226; память 10 мая), один из составителей Киево-Печерского Патерика. От благодатного старца-иерарха получил святой Александр первое благословение на ратное служение во Имя Бога, на защиту Русской Церкви и Русской земли. Мученик Михаил, князь Черниговский.

В 1227 году князь Ярослав, по просьбе новгородцев, был послан братом, великим князем Владимирским Юрием, княжить в Новгород Великий. Он взял с собой сыновей, святых Феодора и Александра. Недовольные Владимирскими князьями новгородцы вскоре пригласили на княжение святого Михаила Черниговского († 1246; память 20 сентября), и в феврале 1229 года Ярослав с сыновьями ушел в Переславль. Дело кончилось миром: в 1230 году Ярослав с сыновьями возвратился в Новгород, а дочь святого Михаила, Феодулия, обручилась со святым Феодором, старшим братом святого Александра. После смерти жениха в 1233 году юная княжна ушла в монастырь и прославилась в иноческом подвиге как преподобная Евфросиния Суздальская († 1250; память 25 сентября).

Начиналось самое трудное время в истории Руси: с востока шли, уничтожая всё на своем пути, монгольские орды, с запада надвигались германские рыцарские полчища, кощунственно называвшие себя, с благословения Римского папы, «крестоносцами», носителями Креста Господня. В этот грозный час Промысл Божий воздвиг на спасение Руси святого князя Александра — великого воина-молитвенника, подвижника и строителя земли Русской. — «Без Божия повеления не было бы княжения его». Воспользовавшись нашествием Батыя, разгромом русских городов, смятением и горем народа, гибелью его лучших сынов и вождей, полчища крестоносцев вторглись в пределы Отечества.

Момент ослабления Руси и одиночества Новгорода совпал с усилением натиска с Запада. Новгородские князья осознавали себя защитниками Православия и Руси. Как новгородский князь Св. Александр Невский преемственно воспринял историческую миссию защиты Православия и Руси от Запада. Выступить на эту защиту ему пришлось в годы самого высшего напряжения борьбы и одновременно наибольшего ослабления Руси. Весь первый период его жизни прошел в борьбе с Западом. Татары остались за суздальскими лесами. Перед ним непосредственно стоял лишь западный враг. Борьбой с этим врагом было поглощено все его внимание. Несмотря на все ужасы татарских нашествий, западная война была более ожесточенной. Здесь шла борьба на смерть или на жизнь. И это отличие враждебных волн, шедших с запада и с востока, объясняет два совершенно различных периода жизни Св. Александра: различие его западной и восточной политики.

Татары лавинами находили на Русь. Тяжко давили ее поборами и произволом ханских чиновников. Но татарское владычество не проникало в быт покоренной страны. Татарские завоевания были лишены религиозных побуждений. Отсюда их широкая веротерпимость. Татарское иго можно было переждать и пережить. Татары не покушались на внутреннюю силу покоренного народа. И временным повиновением можно было воспользоваться для укрепления этой силы при все растущем ослаблении татар.

Совсем иным был наступавший с запада мир католицизма. Внешний размах его завоеваний был бесконечно меньше, чем татарские нашествия. Но за ними стояла единая целостная сила. И главным побуждением борьбы было религиозное завоевание, утверждение своего религиозного миросозерцания, из которого вырастал весь быт и уклад жизни. С Запада на Новгород шли монахи-рыцари. Их эмблемой был крест и меч. Здесь нападение направлялось не на землю или имущество, но на саму душу народа — на православную Церковь. И завоевания Запада были подлинными завоеваниями. Они не проходили огромных пространств, но захватывали землю пядь за пядью, твердо, навсегда укреплялись в ней, воздвигая замки.

Первыми были шведы. «Король римской веры из Полуночной страны», Швеции, собрал в 1240 году великое войско и на множестве кораблей послал к Неве под командованием своего зятя, ярла (т. е. князя) Биргера. Гордый швед прислал в Новгород к святому Александру гонцов: «Если можешь, сопротивляйся, — я уже здесь и пленяю твою землю». Святой Александр, ему не было тогда еще 20 лет, долго молился в храме Святой Софии, Премудрости Божией. И, вспомнив псалом Давидов, сказал: «Суди, Господи, обидящым меня и возбрани борющимся со мной, приими оружие и щит, стани в помощь мне». Архиепископ Спиридон благословил святого князя и воинство его на брань. Выйдя из храма, святой Александр укрепил дружину исполненными веры словами: «Не в силе Бог, а в правде. Иные — с оружием, иные — на конях, а мы Имя Господа Бога нашего призовем! Они поколебались и пали, мы же восстали и тверды были».С небольшой дружиной, уповая на Святую Троицу, князь поспешил на врагов, — ждать подмоги от отца, не знавшего еще о нападении неприятелей, не было времени. Но было чудное предзнаменование: стоявший в морском дозоре воин Пелгуй, в святом Крещении Филипп, видел на рассвете 15 июля ладью, плывущую по морю, и на ней святых мучеников Бориса и Глеба, в одеждах багряных. И сказал Борис: «Брат Глеб, вели грести, да поможем сроднику своему Александру». Когда Пелгуй сообщил о видении прибывшему князяю, святой Александр повелел по благочестию никому не говорить о чуде, а сам, ободренный, мужественно повел с молитвой войско на шведов. «И была сеча великая с латинянами, и перебил их бесчисленное множество, и самому предводителю возложил печать на лицо острым своим копьем».

Ангел Божий незримо помогал православному воинству: когда наступило утро, на другом берегу реки Ижоры, куда не могли пройти воины святого Александра, обретено было множество перебитых врагов. За эту победу на реке Неве, одержанную 15 июля 1240 года, народ назвал святого Александра Невским. Опасным врагом оставались немецкие рыцари.

В 1241 году молниеносным походом святой Александр вернул древнюю русскую крепость Копорье, изгнав рыцарей. Но в 1242 году немцам удалось захватить Псков. Враги похвалялись «подчинить себе весь славянский народ». Святой Александр, выступив в зимний поход, освободил Псков, этот древний Дом Святой Троицы, а весной 1242 года дал Тевтонскому ордену решительное сражение.

На льду Чудского озера 5 апреля 1242 года сошлись оба войска. Воздев руки к небу, святой Александр молился: «Суди меня, Боже, и рассуди распрю мою с народом велеречивым и помоги мне, Боже, как древле Моисею, на Амалика и прадеду моему, Ярославу Мудрому, на окаянного Святополка». По его молитве, помощью Божией и ратным подвигом крестоносцы были полностью разгромлены. Была страшная сеча, такой треск раздавался от ломающихся копий и мечей, что, казалось, будто замерзшее озеро двинулось, и не было видно льда, ибо он покрылся кровью. Обращенных в бегство врагов гнали и секли воины Александровы, «словно неслись они по воздуху, и некуда было бежать врагу».

Западные пределы Русской земли были надежно ограждены, настало время оградить Русь с Востока.

В 1242 году святой Александр Невский со своим отцом, Ярославом, выехал в Орду. Митрополит Кирилл благословил их на новое многотрудное служение: нужно было превратить татар из врагов и грабителей в почтительных союзников, нужна была «кротость голубя и мудрость змеи». Священную миссию защитников Русской земли Господь увенчал успехом, но на это потребовались годы трудов и жертв. Князь Ярослав отдал за это жизнь. Заключив союз с ханом Батыем, он должен был, однако, ехать в 1246 году в далекую Монголию, в столицу всей кочевой империи. Положение самого Батыя было трудным, он искал поддержки у русских князей, желая отделиться со своей Золотой Ордой от дальней Монголии. А там, в свою очередь, не доверяли ни Батыю, ни русским. Князь Ярослав был отравлен. Он скончался в мучениях, лишь на 10 дней пережив святого мученика Михаила Черниговского, с которым когда-то едва не породнился.

Завещанный отцом союз с Золотой Ордой — необходимый тогда для предотвращения нового разгрома Руси — продолжал крепить святой Александр Невский. Сын Батыя, принявший христианство Сартак, который заведовал в Орде русскими делами, становится его другом и побратимом. Обещав свою поддержку, святой Александр дал возможность Батыю выступить в поход против Монголии, стать главной силой во всей Великой Степи, а на престол в Монголии возвести вождя татар-христиан, хана Мункэ (в большинстве своем татары-христиане исповедовали несторианство).

Не все русские князья обладали прозорливостью святого Александра Невского. Многие в борьбе с татарским игом надеялись на помощь Европы. Переговоры с Римским папой вели святой Михаил Черниговский, князь Даниил Галицкий, брат святого Александра, Андрей. Но святой Александр хорошо знал судьбу Константинополя, захваченного и разгромленного в 1204 году крестоносцами. Даниил Галицкий за союз с папой, ничего ему не дававший, заплатил изменой Православию — унией с Римом. Святой Александр не желал этого родной Церкви. Когда в 1248 году послы Римского папы явились прельщать и его, он написал в ответ о верности русских Христовой Церкви и вере Семи Вселенских Соборов: «Сии все добре сведаем, а от вас учения не приемлем». Католичество было неприемлемо для Русской Церкви, уния означала отказ от Православия, отказ от источника духовной жизни, отказ от предназначенного Богом исторического будущего, обречение самих себя на духовную смерть.

В 1252 году многие русские города восстали против татарского ига, поддержав Андрея Ярославича. Положение было очень опасным. Снова возникла угроза самому существованию Руси. Святому Александру пришлось снова ехать в Орду, чтобы отвести от русских земель карательное нашествие татар. Разбитый, Андрей бежал в Швецию искать помощи у тех самых разбойников, которых с помощью Божией громил на Неве его великий брат.

Святой Александр стал единовластным великим князем всей Руси: Владимирским, Киевским и Новгородским. Великая ответственность перед Богом и историей легла на его плечи. В 1253 году он отразил новый немецкий набег на Псков, в 1254 году заключил договор о мирных границах с Норвегией, в 1256 году ходил походом в Финскую землю. Летописец назвал его «темным походом», русское войско шло сквозь полярную ночь, «идоша непроходными местами, яко не видеть ни дня, ни ночи». В тьму язычества святой Александр нес свет Евангельской проповеди и православной культуры. Все Поморье было просвещено и освоено русскими.

В 1256 году умер хан Батый, а вскоре был отравлен его сын Сартак, побратим Александра Невского. Святой князь в третий раз поехал в Сарай, чтобы подтвердить мирные отношения Руси и Орды с новым ханом Берке. Хотя преемник Батыя принял ислам, он нуждался в союзе с православной Русью.

В 1261 году стараниями святого Александра и митрополита Кирилла была учреждена в Сарае, столице Золотой Орды, епархия Русской Православной Церкви. Наступила эпоха великой христианизации языческого Востока, в этом было пророчески угаданное святым Александром Невским историческое призвание Руси. Святой князь использовал любую возможность для возвышения родной земли и облегчения ее крестного жребия. В 1262 году по его указанию во многих городах были перебиты татарские сборщики -дани и вербовщики воинов — баскаки. Ждали татарской мести. Но великий заступник народа вновь поехал в Орду и мудро направил события совсем в иное русло: ссылаясь на восстание русских, хан Берке прекратил посылать дань в Монголию и провозгласил Золотую Орду самостоятельным государством, сделав ее тем самым заслоном для Руси с Востока. В этом великом соединении русских и татарских земель и народов созревало и крепло будущее многонациональное Российское государство, включившее впоследствии в пределы Русской Церкви почти всё наследие Чингис-хана до берегов Тихого океана.

Эта дипломатическая поездка святого Александра Невского в Сарай была четвертой и последней. Будущее Руси было спасено, долг его пред Богом был выполнен. Но и силы были отданы все, жизнь была положена на служение Русской Церкви. На обратном пути из Орды святой Александр смертельно занемог. Не доезжая до Владимира, в Городце, в монастыре князь-подвижник предал свой дух Господу 14 ноября 1263 года, завершив многотрудный жизненный путь принятием святой иноческой схимы с именем Алексий. Митрополит Кирилл, духовный отец и сподвижник в служении святого князя, сказал в надгробном слове: «Знайте, чада моя, яко уже зашло солнце земли Суздальской. Не будет больше такого князя в Русской земле». Святое тело его понесли к Владимиру, девять дней длился путь, и тело оставалось нетленным. 23 ноября, при погребении его в Рождественском монастыре во Владимире, было явлено Богом «чудо дивно и памяти достойно».

Когда положено было тело святого Александра в раку, эконом Севастиан и митрополит Кирилл хотели разжать ему руку, чтобы вложить напутственную духовную грамоту. Святой князь, как живой, сам простер руку и взял грамоту из рук митрополита. «И объял их ужас, и едва отступили от гробницы его. Кто не удивится тому, если был он мертв и тело было привезено издалека в зимнее время». Так прославил Бог своего угодника — святого воина-князя Александра Невского.

Общецерковное прославление святого Александра Невского совершилось при митрополите Макарии на Московском Соборе 1547 года. Канон святому составлен тогда же владимирским иноком Михаилом.

-

4 декабря/21 ноября — Введение (Вход) во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

21:31

Введение во храм Пресвятой Богородицы — один из великих церковных праздников, посвященный событию приведения Пресвятой Богородицы Ее родителями в Иерусалимский храм для посвящения Богу.

Событие Введения не упоминается в канонических Евангелиях и известно из более поздних апокрифических текстов (греч. «Протоевангелия Иакова» (гл. 7.2-3) (2-я пол. II в.), лат. Евангелия Псевдо-Матфея (IX в.)), которые отражают устное предание, но дополнены подробностями из библейских книг, имеющих прообразовательное значение (1 Пар. 15 и Пс. 44), а также из евангельской истории Сретения (Лк 2. 22–38).