Новости

-

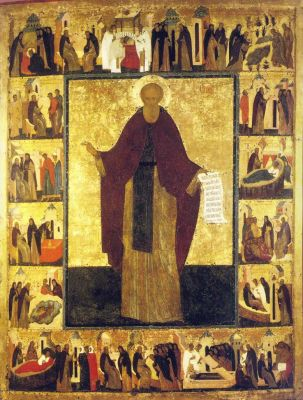

9/22 июня – память преподобного Кирилла Белозерского

06:57

Преподобный Кирилл Белоезерский родился в Москве, около 1337 года, в семье неизвестного нам по имени служилого великокняжеского человека, находившегося в родстве с весьма знатными боярскими семействами. При крещении он получил имя Космы.

Еще в юности он лишился родителей и поступил в дом под опеку к боярину Тимофею Васильевичу Вельяминову, одному из знатнейших бояр Дмитрия Ивановича Донского. За добрый нрав и усердную набожность боярин полюбил взятого им к себе в дом сироту-родственника, приблизил его к себе как равного, а потом сделал его и казначеем своего имения.

Косма, наделенный природным расположением к монашеству, тяготился светской жизнью, но боярин Тимофей Васьльевич Вельяминов решительно не хотел дать ему свое согласие на принятие монашества.

Таким образом, в течение пятнадцати Косма принужден был оставаться мирским человекам, будучи монахом только в своих мыслях и стараясь быть им только в своем поведении.

Годы «иночества тайного» закончились, когда в дом к Тимофею Васильевичу пришел однажды преподобный Стефан Махрищский. Косма «припал к нему с слезною и неотступною просьбою постричь его в монашество». Преподобному удалось убедить боярина разрешить исполнить страстное желание Космы, который «со страхом и нетерпением ожидал исхода дела».

Обрадованный благополучным исходом дела – разрешением постричься в монахи, – Косма поспешил раздать убогим все свое состояние «и остался наг», после чего отведен был Стефаном в Симонов монастырь к игумену Феодору, которым и пострижен был в монахи с именем Кирилла. Произошло это не ранее 1380 года, когда ему было не менее 43-х лет от роду.

К этим годам относятся встречи и беседы с преподобным Сергием Радонежским. Бывая в Симонове у своего «братанича» игумена Федора, преподобный Сергий прежде всего заходил в хлебню и беседовал с Кириллом часами о пользе душевной.

Девять лет провел Кирилл на послушании в хлебнее и поварне.

В свободное от служения время преподобный Кирилл ставил себя на череду послушника и занимался тяжелыми работами. Когда святой Феодор был посвящен в архиепископа Ростовского, братия в 1390 году избрала преподобного Кирилла архимандритом обители. Он старательно управлял монастырскими делами, ко всем братиям относился с одинаковой любовью, всем показывал собою пример смирения. Но вскоре увидел преподобный, что в сане архимандрита невозможно соблюдать безмолвия: из весьма близкой к монастырю Москвы топами устремились люди к прославленному подвигами архимандриту. Тогда Кирилл решил отказаться от настоятельства и удалиться в келью.

Но пробыв несколько времени в келье, он не избавился от многочисленных посетителей, искавших у него душевной пользы. Зависть нового архимандрита, недовольного стечением народа к Кириллу, заставила его оставить монастырь. Сперва он безмолвствует в Старом Симонове (в Москве), потом замышляет уединиться «далече от мира».

Преподобный Кирилл имел особое усердие к Божией Матери. Однажды ночью, за акафистом, он слышит Ее голос: «Кирилл, выйди отсюда и иди на Бело-озеро. Там Я уготовала тебе место, где можешь спастись». Отворив окно кельи, он видит огненный столп на севере, куда призывала его Пречистая.

В то время возвратился из Белозерья симоновский монах Ферапонт. На вопрос Кирилла о том, есть ли в Белозерьи места, удобные для уединенного безмолвия, Ферапонт отвечал, что есть весьма многие. Тогда преподобный Кирилл, после многолетних подвигов в Москве и имея 60 лет от роду, решился идти в Белозерье. Ферапонт изъявляет желание сопровождать Кирилла в заволжскую страну.

Долго не может Кирилл отыскать того места, которое было показано ему в чудесном видении, но вот наконец у Сиверского озера в чаще леса, окруженной со всех сторон водой, преподобный узнал показанное ему Богоматерью «зело красное» место. Здесь и начали Кирилл и Ферапонт копать келью в земле; но Ферапонт не вынес «тесного и жестокого» жития, которого искал Кирилл, и решил поселиться недалеко, в 15 верстах от Кириллова, где впоследствии основал свой монастырь.

Не один год преподобный Кирилл провел в одиночестве в подземной келье, и многие испытания пришлось принять ему. Однажды преподобный, томимый странным сном, лег уснуть под сосной, но едва он закрыл глаза, как услышал голос: «Беги, Кирилл!» Только успел преподобный Кирилл отскочить, как сосна рухнула. Из этой сосны подвижник сделал крест.

В другой раз преподобный Кирилл чуть не погиб от пламени и дыма, когда расчищал лес, но ему явился некто в образе его опекуна боярина Тимофея Васильевича и со словами «иди за мной» вывел его из огня невредимым.

В скором времени из Симонова монастыря пришли к Кириллу два брата (один по имени Зеведей, другой Дионисий); преподобный, весьма обрадовавшись их прибытию, принял их с великою любовью. Вскоре начали приходить к нему и другие, желавшие постричься в монашество и быть его учениками, и на месте поселения Кирилла составилась монашеская община. Святой старец понял, что время его уединения и безмолвия кончилось. Собравшееся около преподобного братство нуждалось в церкви для молитвы, но место было удаленное и трудно было найти плотников. С усердной молитвой обратился Кирилл к Божией Матери, и Она устроила так, что плотники пришили сами: в 1397 году они построили церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы.

Когда число братии умножилось, преподобный дал для обители устав общежития, который освящал примером своей жизни. Он не начертал своего устава письменно, а прямо ввел его на практике, подробности же мы знаем лишь из указаний жизнеописателя: «Было узаконение блаженного Кирилла, чтобы в церкви на службах никому ни с кем не разговаривать и никому не исходить из церкви прежде окончания служб, также чтобы к евангелию и святым иконам для целования подходили, соблюдая старшинство. Также и в трапезу исходили по старшинству; в трапезе все сидели по своим местам и молчали, так что никого не было слышно, кроме одного чтеца; братиям всегда бывали три кушанья (а сам два кушанья), кроме постных дней; вставая от трапезы, отходили в свои кельи, в молчании благодаря Бога и не уклоняясь на какие-нибудь беседы и не заходя по дороге из трапезы в чужие кельи, кроме великой какой-нибудь нужды». Никто не мог получать ни писем, ни подарков, не показав их преподобному Кириллу; без его благословения писем не писали. Деньги хранились в монастырской казне, ни у кого не было никакой собственности. Даже пить воду ходили в трапезную, а мед и вино были строго изгнаны из монастыря. Кельи не запирались, и в них, кроме икон и книг, ничего не держали.

О наказаниях, налагаемых игуменом, мы ничего не знаем. По-видимому, духовный авторитет Кирилла был достаточен и непререкаем. Эти особенности Кириллова устава были впоследствии перенесены и в Соловецкий монастырь.

Не суровость, но уставность – вот что отличает жизнь в монастыре Св. Кирилла. Сам игумен ходит, как и Сергий, в «разодранной и многошвенной рясе» и так же кроток к своим обидчикам. Ненавидящему его иноку он говорит: «Все соблазнились обо мне, ты один истинствовал, и понял, что я грешник».

В Белозерской пустыни и в своем Белозерском монастыре преподобный Кирилл прожил 30 лет, пришедши в пустыню 60-летним старцем и дожив в ней до глубокой старости, своего 90-летия. За свою высокую святость преподобный Кирилл еще при своей жизни удостоился от Бога обильного дара чудотворений, чему жизнеописатель приводит многие примеры и о чем он вообще говорит: «Многа изрядная чудеса бываху по молитвам святого».

Однажды недостало вина для Божественной литургии, и пономарь сказал об этом святому. Преподобный Кирилл велел принести к нему пустой сосуд, который оказался полным вина. Во время голода преподобный Кирилл раздавал хлеб всем нуждавшимся, и он не кончался, несмотря на то, что обычно запасов едва хватало для братии. Преподобный укротил бурю на озере, которая угрожала рыбакам.

Преподобный Кирилл любил духовное просвещение и привил эту любовь своим ученикам. По описи 1635 года в монастыре числилось более 2 тысяч книг, среди них 16 «чудотворца Кирилла». Замечательными образцами духовного наставничества и руководства, любви, миролюбия и утешения являются дошедшие до нас три послания преподобного русским князьям. Таким образом, любовь к просвещению преподобного Кирилла передалась от него его ученикам, которые отличались известной ученостью.

Последним увещанием умиравшего преподобного Кирилла к братии было, чтобы они имели любовь между собою, чтобы не было между ними никаких раздоров и чтобы ничего не было разорено у них от общего жития.

Свое последнее богослужение преподобный совершил в день Святой Троицы и блаженно почил на 90-м году своей жизни 9 июня 1427 года в день памяти тезоименного ему святителя Кирилла, архиепископа Александрийского.

-

Германская и Западно-Европейская епархии устраивают летний литературно-исторический лагерь для подростков в Грузии.

10:51

Западно-Европейская и Германская епархии приглашают православных подростков и молодежь 11–18 лет из всех стран Русского Рассеяния, в том числе — из Канады, в литературно-исторический лагерь в Грузии.

- с 10 по 24 августа

- две группы: 11-14, 15-18 лет

- 1300 евро + авиабилет

- Прилететь можно в Тбилиси, Кутаиси (WizzAir) или Владикавказ

Подробности по ссылке:

https://www.russianorthodoxchurch.ws/synod/2023/20230612_georgiatrip.html

-

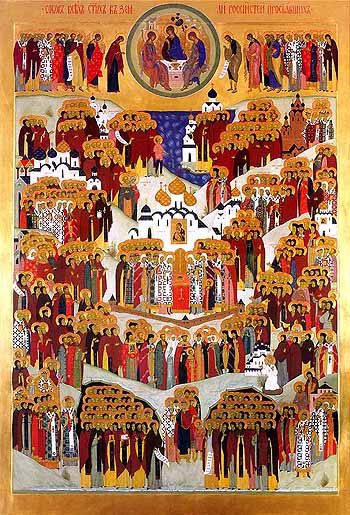

5/18 июня — Неделя 2-я по Пятидесятнице.Память всех святых, в земли Российстей просиявших

06:57

Идея соборного празднования памяти рус. святых появилась в сер. XVI в., после прославления сонма рус. святых на Московских Соборах 1547 и 1549 гг. Первая служба в честь «новых российских чудотворцев» была составлена Григорием, иноком суздальского Спасо-Евфимиева монастыря. Современное празднование всех святых, в земле Российской просиявших, было установлено по решению Поместного Собора Российской Православной Церкви 1917-1918 гг.

Святитель ИОАНН, Шанхайский и Сан-Францисский: Из СЛОВА В НЕДЕЛЮ ВСЕХ СВЯТЫХ В ЗЕМЛЕ РОССИЙСКОЙ ПРОСИЯВШИХ

Сегодня праздник Всех святых в земле Российской просиявших — всех святых, которых возрастила Русская Церковь, Русская земля. Ныне праздник духовного неба над Россией. То небо широко простирается, начиная от святого князя Владимира и блаженной княгини Ольги. Они были как бы корни всех святых в земле Российской просиявших. Возрос великий сонм, великое древо святости.

Прославляем многих угодников Божиих, которые в разных концах просияли в земле Российской; тех страстотерпцев, которые терпеливо перенесли ниспосланные им страдания и, наконец, тех мучеников, которые в малом чине просияли в древности, но сейчас обильно кровью своей полили все клочки земли Русской. Земля освятилась их кровью, воздух освятился от восхождения их душ. Небо над Русью освятилось тем ликом святых угодников Божиих, которые сияют над ней. Бесчисленное их множество.

С грехопадения наших прародителей в мир вошло зло, но всякое зло никогда не представлялось идеалом и даже терпимым в земле Русской. Было зло, но после того каялись. Каялись даже разбойники; те которые заканчивали жизнь на плахе, и то в большинстве своем вспоминали перед смертью Господа Иисуса Христа, кланялись народу, прося прощение в тех преступлениях, которыми они вносили соблазн и просили молиться за упокой их душ. Так было в древности, так было в русской истории, ту святость и сейчас еще хранит земля Русская.

Мы прославляем всех тех, которые в разных концах Земли Русской утверждали христианство, проповедовали тем, которые еще христианства не знали. Русь объединяла всех в единственном крове, не столько единством границы, сколько духовным призывом к святости святых в Земле Российской просиявших. Многие имена вошли в состав русского народа. И хотя в основе русского народа — народ славянский, в нем есть множество разных имен, но никто не считался чужим, как только принимал Православную христианскую веру. Православная вера спасла Русь. Православная вера ее освятила. Православная вера ее укрепила. И в тяжкие времена татарского ига чем спасались русские люди? Только верой в Бога и тогда, в те тяжкие времена, наибольше строилось храмов, наибольше основалось монастырей. И в те тяжкие времена русские люди всегда особенно призывали Бога и тогда духовно воскресала Русь.

Повторяю, что были всегда грехи и беззакония в России. Были они от самых первых времен, как вообще грех наполнил землю, от того часа, когда прародители наши согрешили в Раю. Но грех не должен оставаться грехом и, если кто кается, то из преступника святым делается. Как была грешна Мария Египетская, другие были разбойники, а потом стали преподобными. Помолимся ныне, чтобы Господь дух их послал в сердца наши. Чтобы мы за рубежом, следуя их примеру, помнили, что не напрасно мы носим имя сынов России. Что не напрасно Господь нам дал дар иметь свои корни, дал одним возрасти на Родине, а другим родиться от русских родителей. Потому, что если какая страна чем хвалится, то Русская земля хвалится именно святостью. «Прекрасная Франция», говорят. Но Русская земля паче называется «Святой Русью». Только к одной другой земле приложено это название — к Святой Земле, в которой просиял Господь наш. Никто из других стран, никто из других народов не принимает этого звания. Почему? Потому что самое важное для нас, самое драгоценное, самое великое — это святость. Это идеал, это предел стремления русского народа.

-

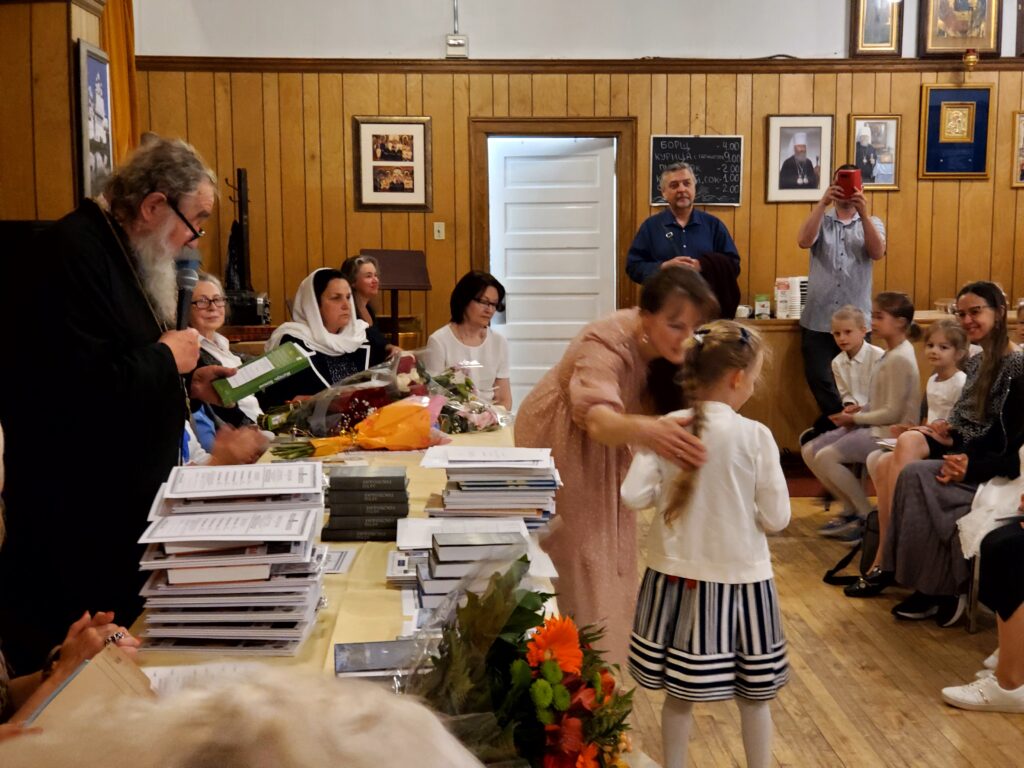

70 лет церковно-приходской школе при Свято-Троицком соборе в Торонто.

20:11

Каждый год, по окончании учебного года, перед началом летних каникул, в стенах нашей Православной Приходской Школы проводится праздник – школьный выпускной акт. И этот, 2023-й, не стал исключением. Но нынешний учебный год особенный – нашей Школе исполнилось 70 лет! И все школьные события проходили под этим знаком этого, подлинно исторического юбилея. Для ежегодного конкурса чтецов, по благословению о. настоятеля, митрофорного протоиерея Владимира Мальченко, была выбрана тема «Жемчужины православной поэзии». Школьники под руководством наставников хорошо подготовились ко дню проведения Конкурса. Десятиклассники активно участвовали в подготовке и проведении конкурса. Со сцены звучали произведения авторов разных поколений и разных направлений, известные стихи классиков русской литературы и наших современников, стихи XIX и XX веков.

Объединённые темой Конкурса, глубокие по содержанию, хорошо прочитанные школьниками, стихи волновали и радовали нас, слушателей. Как непросто было жюри выбрать лучшего из лучших чтецов! В результате из пятидесяти трёх участников Конкурса девять стали победителями, а двое Екатерина Перелыгина (4 класс; стихотворение К.Р., то есть Великого Князя Константина Романова «Хвала Всевышнему») и Михаил Медников (8 класс: Лидия Чарская «Христос Воскрес»,) удостоились высокого звания лучших чтецов конкурса-2023, что дало им возможность участвовать в праздничном концерте по случаю окончания учебного года.

По обыкновению праздничный школьный акт начинается с молебна с участием учеников, родителей, учителей-наставников и гостей.

В торжественной обстановке проходит награждение лучших учеников школы. Им вручают подарочную книгу или похвальный лист.

По давней традиции, выпускников чествуют особо: им выдают «Свидетельство об окончании школы», памятные подарки, говорят тёплые слова, напутствуя в добрый путь.

К этому дню выпускники тщательно готовятся. На сцене выстраивается весь класс. Мальчики в строгих костюмах, девочки в белых бальных платьях. Слышатся звуки школьного вальса. Зал наполняется этими звуками. На сцене наши дети, наши ученики, вдруг повзрослевшие, кружатся в танце. Зал замирает. Танец этот красив и так важен!

Ребята со сцены обращаются к каждому учителю, каждому наставнику со словами благодарности, добрыми пожеланиями и подарками. В какой-то момент запланированного выступления случается импровизация, и бывшие десятиклассники от души, от всего сердца, своими словами начинают говорить о школе, о наставниках, о любимых уроках Истории России и Законе Божием. Передавая микрофон из рук в руки, вспоминают забавные случаи из школьной жизни с улыбкой, а бывает, что иногда со слезами. «Грозятся» и в следующем году приходить в Школу и посещать уроки истории.

Женская часть педагогического коллектива также «смахивала слезу и шмыгала носом». Такой была задушевная сторона торжественной части праздника.

Но тут послышался детский шум, и на сцену выбежали нарядные первоклашки. Они дарили выпускникам воздушные шары, что-то радостно декламировали. Маленькая девочка взяла колокольчик и, сидя на плече выпускника школы, несколько раз ударила в этот «колокол». Всё. Звучит Последний Звонок.

Последний звонок для любимых десятиклассников.

В добрый путь, дорогие хранители и продолжатели традиций Школы нашей Православной! В добрый путь!

Школьный праздник продолжается и заканчивается праздничным концертом, в котором участвуют все ученики школы, детский хор «Троицкие соловушки», ансамбль русского танца «ПОЛЯНКА». Большая концертная программа разнообразна. Каждый номер концерта – это выступление класса под руководством учителя. Сценарий праздничного концерта пишет Светлана Алексеевна Пендик. И мы видим, как на сцене разворачиваются костюмированные сказочные сюжеты, а герои мини-спектаклей Емеля, Царевна-Лебедь, Непослушная Овечка рассказывают нам о важном: что хорошо, а что плохо. Хоровое и сольное пение не оставляет зрителей равнодушными, а озорные частушки поднимают настроение.

Весёлые красочные танцы ансамбля «Полянка» сменяются поэтической декламацией. Старшеклассники читают стихи: от Тютчева до Пастернака. Заслушаешься!

Какое счастье видеть наших учеников – талантливых, умных, воспитанных! И хочется искренне поблагодарить отцов и матерей за радость работать с их детьми.

Итак, праздник, замечательный школьный акт по окончанию 2023-го учебного года, закончился. Грустно. Но начинаются долгожданные летние каникулы!

Ура!

Да встречи в сентябре в Свято-Троицкой Русской Православной Приходской Школе!

Смотрите фоторепортаж:

https://drive.google.com/drive/folders/17lp3hfjxpznINDgxGcY9miHRsfbeLExK

https://drive.google.com/drive/folders/1364urM5PeMoraC8AI6gCHU6bP9q-ExAU

Участник торжества.

-

-

Пребывание Высокопреосвященнейшего Гавриила, Архиепископа Монреальского и Канадского в приходах Западного благочиния в Калгари (Альберта)

08:41

С 9 по 12 июня Высокопреосвященный Владыка Гавриил находился в городе Калгари с архипастырским визитом. Нынешнее свое пребывание правящий Архиерей начал с посещения одной из молодых общин нашей епархии: во имя св. велмуч. Георгия Победоносца (настоятель — иерей Виктор Крамаренко) в пригороде Ред Дир. Этой общине лишь два месяца тому назад, по милости Божией, удалось обрести постоянное помещение. В первой половине дня пятницы 9 июня Высокопреосвященный Гавриил отслужил в новом храме, который только начал благоустраиваться, благодарственный молебен, а затем обратился к прихожанам с архипастырским словом. Владыку сопровождали игумен Николай (Перекрестов), священник кафедрального Свято-Николаевского собора в Монреале (Квебек) и иеромонах Спиридон (Гусаков) настоятель храма свят. Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского (Калгари). В тот же день, в упомянутой Свято-Иоанновской церкви Архиепископ Гавриил возглавил всенощную, а в субботу, 10 июня, — Божественную Литургию в сослужении настоятеля о. Спиридона, а также иг. Николая, иереев о. Дмитрия Григорьева (настоятеля храма Всех Святых в Альберте), о. Антония Чиобану (настоятеля Успенского храма в Альберте), о. Виктора Крамаренко, о. Обрада Филиповича (храм Првед. Симеона Мироточивого, Сербская Православная Церковь) при протодиаконах Александре Морине (Св.-Троицкий собор в Торонто, Онтарио) и Борисе Сидоренко (Свято-Николаевский кафедральный собор) и диаконах Георгии Миску (Всехсвятский храм) и Вячеславе Пурдике (Свято-Иоанновский храм). На Часах во чтецы был пострижен Сергий Шевчук, а Форест Мегерюк рукоположен во иподиаконы.

В этот же субботний день Высокопреосвященный Гавриил прибыл на престольный праздник в храм Всех Святых, где 10 и 11 июня, при большом стечении прихожан и гостей храма-именинника, возглавил праздничные богослужения. Архиепископу Гавриилу сослужало уже названное священство, к которому присоединился иерей Александр Коваль, второй священник Всехсвятского храма. В самый день престольного праздника, на Шестом часе был совершен постриг во чтецы равно и и рукоположение во иподиаконы Владимира Медведева. Настоятель о. Дмитрий Григорьев был награжден правом ношения камилавки.

По отпусте Божественной Литургии состоялся молебен с крестным ходом вокруг храма, а затем последовала праздничная трапеза, приготовленная здешним сестричеством.

-

Служение Высокопреосвященнейшего Гавриила, Архиепископа Монреальского и Канадского в Свято-Троицком соборном храме (Торонто, Онтарио)

16:48

В согласии с доброй традицией, существующей в Канадской епархии, Правящий Архиерей ее, Высокопреосвященный Архиепископ Гавриил, прибыл на престольный праздник в самый многочисленный наш приход Свято-Троицкого соборного храма в Торонто (Онтарио).

Уже на всенощной, вечером в субботу 3 июня, благолепный Троицкий собор, которым прихожане владеют с 1966 года, был полон. А уж 4 июня, на Троицкой воскресной Божественной Литургии, как говорится, «и яблоку было негде упасть». Высокопреосвященному Владыке сослужили настоятель прихода-именинника, митрофорный протоиерей Владимир Мальченко (глава Восточного благочиния Канадской епархии) и протоиерей Вячеслав Давиденко при протодиаконе Александре Морине и диаконе Сифе Давиденко. Проникновенно, умилительно и вместе с тем торжественно пел соборный хор под управлением одного из наиболее известных регентов русского православного Зарубежья чтеца Георгия Скока. Точное число молящихся определить было затруднительно, так как достаточно многим нашлось место лишь в притворе, но причастников оказалось более трехсот.

На Божественной Литургии Высопопреосвященным Гавриилом был рукоположен во диакона иподиакон Андрей Петародас. Новорукоположенному о. диакону Андрею предстоит помочь в окормлении возникшей при Свято-Троицком соборе греческой общине.

После отпуста все были приглашены соборным сестричеством на праздничную трапезу, и обширный зал едва вместил тех, кто откликнулся на это приглашение.

В своем слове за трапезой Владыка Гавриил, после поздравления прихода-именинникa и выражения благодарности здешнему сестричеству, рассказал о знаменательном событии, в котором он совсем недавно принял участие: в воскресенье, 28 мая, свое 100-летие отметил первый в Австралии храм русской православной общины в Брисбене. По этому случаю в Николаевский русский православный собор прибыли священнослужители из разных австралийских православных приходов и гости из зарубежных стран, и среди них – родившийся в Австралии Высокопреосвященный Гавриил Монреальский и Канадский, который возглавил праздничное богослужение.

На Духов День, 5 июня, Высокопреосвященному Гавриилу сослужало как соборное духовенство, так и гости: настоятель храма Нерукотвореннаго Спаса в Лондоне (Онтарио) митрофорный протоиерей Владимир Морин и второй священник этого же храма иерей Михаил Балека. На Божественной Литургии во диаконы был рукоположен Иоанн Кастилло, уроженец Кубы, определенный на служение в храме Нерукотвореннаго Спаса.

Праздничные торжества завершились архипастырской беседой со священством и клиром, что приняли участие в богослужениях на Св. Троицу в приходе-имениннике.

-

29 мая /11 июня – Неделя 1-я по Пятидесятнице – Всех Святых

06:55

Следующий за днем Святой Троицы воскресный день именуется Церковью “Неделею Всех Святых.”

В этот день вспоминает в общем торжественном собрании и прославляет Церковь своих сынов, не только призванных в ограду церковную, но и свободным подвигом воли своей восприявших Дары Духа Святого, живущего и действующего в человеческой жизни по мере обращения к Нему верующих и любящих сердец.

Путь святости — это путь деятельного устремления к Богу. Святость достигается тогда, когда воля человека начинает приближаться к воле Божией, когда в жизни нашей осуществляется молитва: “да будет Воля Твоя.”

Человек освобождается от греховного хотения, добровольно распинает плоть свою, то есть, непросветленное духовно, душевно-телесное свое бытие, и открывается для него путь Воли Божией — путь святости.

Нынешний наш праздник и есть прославление Святых, прославление тех, кто Волю Божию возлюбил больше нежели волю греха.

(Мф.10:32-33, 37-38; 19:27-30). «Что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли и слышали, и видели во мне, сия исполняйте; и Бог мира будет с вами» (Филип. 4:8). Так говорит Апостол Павел и мы с благодарной любовью обращаемся к нему и ко всем святым, в которых мы видели и от которых научились тому, что только есть добродетель и похвала. С горячей, благодарной любовью мы взираем на них: они —»божественные угли», горящие огнем Господней любви, они — сеятели «честное проповедание православно сеющие» и от них «прозябло божественным земледелием и благодатью» все что честно, праведно, пречисто и прелюбезно — «аще кая добродетель и аще кая похвала» — на земле.

Св. Угодников почитают все вступившие в ограду церковную, но больше всего почитают или почитали русские и это почитание считают первым делом своей жизни. Ради поклонения св. Угоднику Божию они шли в далекие края.Нет ему пути далекого:

Был у Матушки Москвы,

И у Каспия широкого,

И у царственной Невы,говорил о русском паломнике поэт Некрасов. И чем глуше место, тем с большей жаждой туда идут.

Раньше все святые были мучениками, а потом, если и не умирали насильственной смертью, то свою веру исповедали, запечатлев в своей душе лик Христов, и к нему то и шел народ. Бывало раньше народ не знает, кто правитель в этой области, кто здесь богат и силен, но знает какой здесь угодник Божий. Для народа Церковь и праведность — это Святое Семейство, которое облежит облако угодников Божиих, и все они живут одною жизнью. Жизнь светская, мирская — это больной и неотвязчивый призрак, от которого хочется освободиться. Русскому народу святые — близкие и родные. Я был раз в Румынии, в храме, и спрашивал, где же рака угодника Божия св. Димитрия, погребенного в этой церкви. И никто не знал. Про него забыли. Потом выяснилось, что его могила под полом и плита над ней вделана в пол. По ней ходили и не знали, кто здесь почиет.

«Аще забуду тебе, Иерусалиме, забвена буди десница моя».

У русских есть живое сознание, что мало исполнять только заповеди, но что нужно отдать всего себя на служение правде. Надо отвергнуться себя, не жить по желаниям своего греховного сердца, а по правде Божией, надо взять свой крест, ибо в этом и есть сущность несения креста. Настоящее христианство там, где есть самоотречение.

Русское отношение к святым не знает национализма: Святый Алексей, столь чтимый на Руси, был итальянцем, а первый юродивый на Руси, Прокопий Устюжский, был немцем.

Воины прославляют воинов и вождей, христиане — христиан и угодников Божиих. Сегодня все они прославляются, и пусть лучи их славы осветят и нас грешных. -

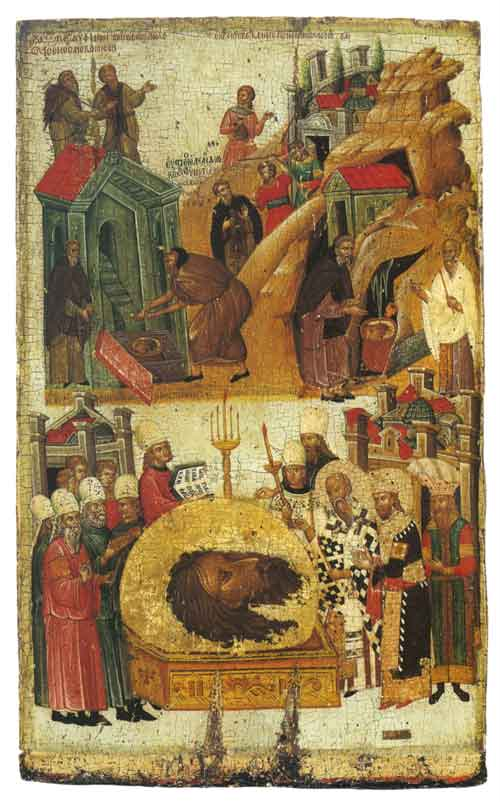

25 мая/7 июня – память Третьего Обретения честной Главы Пророка и Крестителя Иоанна

06:52

Священное Предание рассказывает нам о том, что после усекновения главы святого Иоанна Предтечи нечестивая Иродиада не позволила предать её погребению вместе с телом пророка, но, надругавшись над ней, закопала около своего дворца. Тело же тайно забрали и погребли ученики его.

Жене приближённого царя Ирода было известно, где Иродиада закопала главу. И она решила перезахоронить её на Елеонской горе в одном из поместий. Когда до царского дворца дошли слухи о проповеди Иисуса и совершавшихся им чудесах, Ирод вместе с женой Иродиадой пошли проверить, на месте ли глава Иоанна Крестителя. Не найдя её, они подумали, что Иисус Христос — это воскресший убитый ими святой (Мф. 14, 2)

Спустя много лет, в царствование равноапостольного Царя Константина, его мать святая Елена, разыскивала и возобновляла Иерусалимские святыни.

В Палестину стекалось множество паломников, в числе которых пришли поклониться Честному Кресту и Гробу Господню два инока с Востока. Им и выпала честь обретения главы святого Иоанна. Известно, что он явился им во сне и что после обретения главы в указанном им месте они решили возвратиться домой. Однако воля Божия была иной. По дороге им встретился бедный гончар из сирийского города Эмесы, из-за нищеты отправившийся на поиски работы в соседнюю страну. Иноки, найдя себе попутчика, вверили ему нести мешок со святыней. И тот нёс, пока явившийся гончару святой Иоанн Креститель не повелел оставить нерадивых иноков и бежать от них вместе с вверенным ему мешком.

Господь ради главы Иоанна Крестителя благословил дом гончара всяким довольством. Он всю свою жизнь прожил, помня, Кто дал ему всё, не гордился и обильно раздавал милостыню, а незадолго до кончины передал главу святого своей сестре, заповедав передать её богобоязненным и добродетельным христианам.

Глава святого, переходя долгое время от одного человека к другому, попала в руки иеромонаху Евстафию, стороннику арианской ереси. Обращавшиеся к нему больные люди получали исцеление, не зная, что причиной тому было не мнимое благочестие его, а исходившая от спрятанной им главы святого благодать. Вскоре хитрость Евстафия была раскрыта, и он был изгнан из Эмесы. А вокруг пещеры, где жил иеромонах и в которой была закопана глава Иоанна Предтечи, образовался монастырь.

По прошествии многих лет, произошло второе обретение главы святого Иоанна. Об этом известно от архимандрита эмесской обители Маркелла, а также из жития преподобной Матроны (день её памяти — 9 ноября). По свидетельству архимандрита, глава открылась ему 18 февраля 452 года. Спустя неделю епископ Эмесский Ураний объявил её почитание, а 26 февраля того же года она была перенесена в новосозданную церковь в честь святого Иоанна Крестителя. Это событие празднуется 8 марта вместе с празднованием первого обретения честной главы святого.

Через некоторое время глава Иоанна Предтечи была перенесена в Константинополь, где находилась вплоть до времён иконоборческих. Благочестивые христиане, покидая Константинополь, тайно вывезли с собой и эту святыню, спрятали её в Команах (близ Сухуми), городе, в котором некогда, находясь в ссылке, скончался святитель Иоанн Златоуст (407 г.). После VII Вселенского Собора (787 г.) восстановившего православное почитание икон, главу святого Иоанна Крестителя возвратили в византийскую столицу. Церковь празднует это событие 7 июня как третье обретение честной главы пророка.

Третье обретение честной главы святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна произошло около 850 года.

Позднее крестоносцы похитили святыню и увезли ее с собой. В 1204 году она была перенесена в Амьен на севере Франции.Как гласит западное предание, каноник Валлон де Сартон из Пикинии нашёл в развалинах одного из константинопольских дворцов футляр, в котором находилось серебряное блюдо. На нём под стеклянным колпаком были скрыты останки человеческого лица, не было только нижней челюсти. Над левой бровью было видно маленькое отверстие, вероятно, пробитое ударом кинжала.

На блюде каноник обнаружил надпись на греческом языке, подтверждавшую, что это глава святого Иоанна Предтечи. Отверстие над бровью согласовалось с событием, рассказанным святым Иеронимом. По его свидетельству, Иродиада в приступе гнева нанесла удар кинжалом по отрубленной голове святого. Валлон де Сартон решил доставить главу святого Предтечи в Пикардию, на север Франции.

17 декабря 1206 года в третье воскресенье Рождественского поста католический епископ города Амьен Ричард Герберойский торжественно встретил святые мощи Иоанна Крестителя у ворот города. Вероятно, епископ был уверен в подлинности их. С этого времени начинается почитание главы святого Иоанна Крестителя в Амьене и во всей Пикардии.

В 1220 году епископ Амьена заложил первый камень в фундамент нового кафедрального собора, который станет в будущем самым величественным сооружением готического стиля в Европе. В этот собор была перенесена и главная святыня города: лицевая часть главы святого Иоанна.

Амьен стал местом паломничества не только простых христиан, но и французских королей, принцев и принцесс. Первым сюда в 1264 году приехал король Франции Людовик IX, прозванный Святым. Затем приезжал его сын — Филипп III Смелый, Карл VI, VII, много пожертвовавшие для украшения мощей.

В 1604 году папа римский Климент VIII, желая освятить Предтеченскую церковь в Риме (Basilica di San Giovanni in Laterano), попросил у каноников Амьена частицу главы святого Иоанна. После революции 1789 года по всей Франции проходила опись церковного имущества и изъятие мощей.

Реликварий с главой святого Иоанна Предтечи оставался в соборе до ноября 1793 года, затем его взяли представители Конвента. Они сняли все драгоценности с мощей, а главу приказали отправить на кладбище. Но воля революционного начальства не была исполнена. По их отбытии мэр города Луи Александр Лекув тайно вернулся в сокровищницу и под страхом смерти забрал мощи к себе в дом. Таким образом была сохранена эта святыня. Через несколько лет он передал её на сохранение аббату Лёжёну. А после прекращения революционных гонений в 1816 году глава святого пророка была возвращена в кафедральный собор Амьена.

Много православных приезжают ныне во Францию, но не все знают, как много святынь до сих пор, несмотря на бесчинство революций и забвение достояния христианского прошлого, содержит в себе эта земля.

Радостно, что в последние годы в Амьене всё чаще бывают православные паломники. Теперь при участии Паломнического центра Корсунской епархии у главы святого Иоанна Предтечи совершаются не только православные молебны, но и литургии.

Частицы главы есть в афонском монастыре Дионисия, угровлахийской обители Калуи и церкви папы Сильвестра в Риме, куда частица мощей была перенесена из Амьена.

-

12/25 мая — Вознесение Господне.

16:16

Это событие празднуется всегда в 40-й день после Пасхи, в четверг 6-й недели по Пасхе.

Число 40 — не случайное, а несущее смысл. Во всей Священной истории это было время окончания великих подвигов. По закону Моисееву в 40-й день младенцы должны были приноситься родителями в храм, к Господу. И теперь в сороковой день после Воскресения, как бы после нового рождения, Иисус Христос должен был войти в небесный храм Своего Отца как Спаситель человечества.

Победив смерть, это страшное последствие греха, и дав тем самым возможность воскреснуть в славе, Господь вознес в Своем Лице человеческую природу, включая тело человека. Тем самым Господь открыл каждому человеку возможность по всеобщем Воскресении вознестись в высшую обитель света к самому Престолу Всевышнего. О событии Вознесения рассказывают нам евангелисты Марк и Лука, особенно подробно можно прочесть об этом в книге Деяний Святых Апостолов в 1 главе.Вознесением, а не смертью, как у всех людей, заканчивается земная жизнь Богочеловека.

После Своего Воскресения из мертвых Господь продолжал видимым образом являться своим ученикам, разговаривал с ними, позволял осязать себя и даже разделял с ними их обычную пищу.

Значение Вознесения сравнимо со значением Рождества Христова — родившись среди людей, Богочеловек возвысил человеческую природу своим снисхождением. Поднявшись же на небо, еще больше возвысил ее своим восхождением.

Апостолы Христовы и святые отцы учат нас, что Господь взошел на Небо и воссел на одном престоле с Отцом Небесным, не расставшись со своим человеческим естеством. Так же как, родившись Человеком на земле, Он не расставался со Своей Божественной природой.Дав ученикам последние наставления, Господь «вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с радостью великой…».

Праздник Вознесения — это праздник Неба, открытия человеку Неба как нового и вечного дома, Неба как подлинной родины. Грех отделил землю от неба и нас сделал земными и одной землей живущими. Речь идет не о запланетном пространстве и не о космосе. Речь идет о Небе, возвращенном нам Христом, о небе, которое мы потеряли в земных науках и идеологиях и которое раскрыл и вернул нам Христос.Вознесеньев день — последний весенний праздник на Святой Руси. Дошла весна-красна до Вознесеньева дня, послушала в последний раз, как «Христос Воскрес» поют, — тут ей и конец пришел! — говорят в народе. «Весна о Вознесеньи на небо возносится — на отдых в рай пресветлый просится!» — можно услышать в поволжских деревнях.

Со Светлого праздника, с Велика Дня, по старинному преданию, отверзаются двери райские, разрешающие узы адские: вплоть до самого Вознесенья Господня могут грешники, пребывающие в кромешном аду, видеться с праведниками, обитающими под сенью райских кущей.

«С Пасхи до Вознесенья — всему миру свиденье», — подтверждает народная молва.

«Сорок дней, — говорит народ, — ходит Спас по земле: с Воскресенья до Вознесенья». Потому-то, — добавляется в пояснение, — и земля так ярко зеленеет, такими благовониями райскими благоухает в это время. «К Вознесеньеву дню все цветы весенние зацветают — Христа-Батюшку в небесные сады потаенной молитвою провожают».

В канун Вознесения Господня, по давней примете, и соловьи громче-звонче поют, чем во все остальное время. Знают, словно, и они, что это — последняя ночь пребывания воскресшего Христа-Спаса на миру православном.