News

-

28/15 августа – Успение Пресвятыя Славныя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии.

08:10 PM

После Вознесения Господа Матерь Божия оставалась на попечении апостола Иоанна Богослова, а в его отсутствие жила в доме его родителей близ горы Елеонской. Для апостолов и всех верующих Она была утешением и назиданием. Беседуя с ними, Матерь Божия поведала о чудесных событиях Благовещения, бессеменного зачатия и нетленного от Нее рождения Христа, Его младенчества и всей земной жизни. Подобно апостолам, Она насаждала и утверждала Христианскую Церковь Своим присутствием, словом и молитвами. Благоговение апостолов к Пресвятой Деве было чрезвычайно. По приятии Святого Духа в знаменательный день Пятидесятницы они пребывали в Иерусалиме около 10 лет, служа спасению иудеев и желая чаще видеть и слышать от Нее Божественные слова. Многие из новопросвещенных верою даже приходили из дальних стран в Иерусалим, чтобы видеть и слышать Пречистую Богородицу.

Во время гонения, воздвигнутого Иродом на юную Церковь Христову (Деян. 12, 1—3), Пресвятая Дева Мария вместе с апостолом Иоанном Богословом в 43 году удалилась в Ефес, в котором проповедовать Евангелие выпал жребий апостолу Иоанну Богослову. Она была также на Кипре у святого Лазаря Четверодневного, бывшего там епископом, и на Святой Горе Афонской, о которой, как говорит святой Стефан Святогорец, Матерь Божия пророчески сказала: «Это место будет Мне в жребий, данный Мне от Сына и Бога Моего. Я буду Заступница месту этому и Богу о нем Ходатаица».

Благоговение древних христиан к Матери Божией было так велико, что они сохранили все о Ее жизни, что только могли заметить из Ее слов и деяний, и даже передали нам о Ее внешнем виде.

По преданию, основанному на словах священномучеников Дионисия Ареопагита (f 3 октября 96 г.) и Игнатия Богоносца (+ 20 декабря 107 г.), святитель Амвросий Медиоланский в творении «О девственницах» писал о Матери Божией: «Она была Девою не телом только, но и душою, смиренна сердцем, осмотрительна в словах, благоразумна, немногоречива, любительница чтения, трудолюбива, целомудренна в речи. Правилом Ее было— никого не оскорблять, всем благожелать, почитать старших, не завидовать равным, избегать хвастовства, быть здравомысленной, любить добродетель. Когда Она хоть бы выражением лица обидела родителей, когда была в несогласии с родными? Когда погордилась пред человеком скромным, посмеялась над слабым, уклонилась от неимущего? У Нее не было ничего сурового в очах,, ничего неосмотрительного в словах, ничего неприличного в действиях: телодвижения скромные, поступь тихая, голос ровный; так что телесный вид Ее был выражением души, олицетворением чистоты. Все дни Свои Она обратила в пост: сну предавалась только по требованию нужды, но и тогда, как тело Ее покоилось, духом Она бодрствовала, повторяя во сне читанное, или размышляя о приведении в исполнение предположенных намерений, или предначертывая новые. Из дома выходила только в церковь, и то в сопутствии родных. Впрочем, Она хотя и являлась вне дома Своего в сопровождении других, но лучшим стражем для Себя была Она Сама; другие охраняли только тело Ее, а нравы Свои Она блюла Сама». По преданию, сохраненному церковным историком Никифором Каллистом (XIV в.), Матерь Божия «была роста среднего или, как иные говорят, несколько более среднего; волосы златовидные; глаза быстрые, с зрачками как бы цвета маслины; брови дугообразные и умеренно-черные, нос продолговатый,, уста цветущие, исполненные сладких речей; лицо не круглое и не острое, но несколько продолговатое; кисти рук и пальцы длинные… Она в беседе с другими сохраняла благоприличие, не смеялась, не возмущалась, особенно же не гневалась; совершенно безыскусственная, простая, Она нимало о Себе не думала и, далекая от изнеженности, отличалась полным смиренпгм. Относительно одежд, которые носила, Она довольствовалась их естественным цветом, что еще и теперь доказывает Ее священный головной покров. Коротко сказать, во всех Ее действиях обнаруживалась особая благодать». (Никифор Каллист заимствовал свое описание у святителя Епифания Кипрского, + 12 мая 403 г.; Письмо к Феофилу об иконах. Перевод текста святителя Епифания помещен п Великих Четиих-Минеях митрополита Макария. М., 1868, сентябрь, с. 363).

Обстоятельства Успения Божией Матери известны в Православной Церкви от времен апостольских. В I веке о Успении Ее писал священномученик Дионисий Ареопагит. Во II веке сказание о телесном переселении Пресвятой Девы Марии на Небо находится в сочинениях Мелитона, епископа Сардийского. В IV веке на предание об Успении Матери Божией указывает святитель Епифаний Кипрский. В V веке святитель Ювеналий, Патриарх Иерусалимский, говорил святой благоверной греческой царице Пульхерии: «Хотя в Священном Писании нет повествования об обстоятельствах кончины Ее, впрочем мы знаем об них из древнейшего и вернейшего предания». Это предание с подробностью собрано и изложено в церковной истории Никифора Каллиста в XIV веке.

Ко времени Своего блаженного Успения Пресвятая Дева Мария опять прибыла в Иерусалим. Слава Ее как Матери Божией уже распространилась по земле и многих завистливых и гордых вооружила против, которые покушались на Ее жизнь; но Бог хранил Ее от врагов.

Дни и ночи Она проводила в молитве. Нередко Пресвятая Богородица приходила ко Святому Гробу Господню,, воскуряла здесь фимиам и преклоняла колена. Не раз покушались враги Спасителя препятствовать посещать Ей святое место и выпросили у первосвященников стражу для охраны Гроба Спасителя. Но Святая Дева, никем не зримая, продолжала молиться пред ним.

Дивна была жизнь Пречистой Девы, дивно и Успение Ее, как воспевает Святая Церковь: «Бог вселенной показует на Тебе, Царица, чудеса, превышающие законы природы. И во время Рождения Он сохранил Твое девство, и во гробе соблюл от истления тело Твое» (канон 1, песнь 6, тропарь 1).

Пречистое тело Матери Божией было погребено на семейном кладбище. С самого погребения Ее христиане благоговейно чтили гроб Матери Божией и устроили на том месте храм. В храме хранились драгоценные пелены, которыми были повито пречистое и благоухающее тело. Святой Патриарх Иерусалимский Ювеналий (420—458) утверждал перед императором Маркианом (450—457) достоверность предания о чудесном восшествии Матери Божией на Небо и послал его супруге, святой Пульхерии (+ 453; память 10 сентября), погребальные пелены Матери Божией, которые взял из Её гроба. Святая Пульхерия положила эти пелены во Влахернском храме.

Сохранились свидетельства, что в конце VII века над подземным храмом Успения Пресвятой Богородицы существовала верхняя церковь, с высокой колокольни которой был виден купол Храма Воскресения Господня. Следов этой церкви ныне не видно. В IX веке близ подземного Гефсиманского храма была выстроена обитель, в которой подвизались более 30 монахов.

Большим разрушениям подвергся храм в 1009 году от гонителя святых мест халифа Хакима. Значительные изменения, следы которых остались и поныне, произвели крестоносцы. В XI— XII веках исчезла из Иерусалима часть вырезанного камня, на котором Спаситель молился в ночь Его предания. Эта часть камня до VI века находилась в Гефсиманской базилике.

Но, несмотря на разрушения и изменения, общий первоначальный крестообразный план храма сохранился.

Вход во храм Успения Богородицы в Гефсимании

-

-

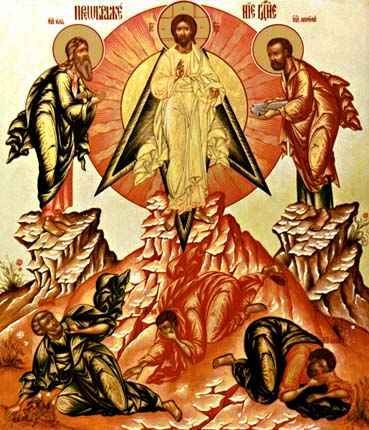

19/6 августа – Святое Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

08:08 PM

Святой праведный Иоанн Кронштадтский Из Поучения на Преображение Господне.

Святая Церковь празднует ныне – и мы с нею торжествуем – пресветлый праздник Преображения Господня на горе Фаворской и прославления нашего человеческого естества в лице Господа Иисуса Христа. Повторю русскою речью евангелие или всерадостное благовестие Матфея о нынешнем дне, повествующее о событии преображения. – “В то время, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних. И преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие. При сем Петр сказал Иисусу: Господи, хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи. Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии. Когда он еще говорил, се, облако светлое осенило их, и се, глас из облака глаголющий: сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте. И услышав, ученики пали на лица свои, и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: встаньте, и не бойтесь. Возведши же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын человеческий не воскреснет из мертвых” (Матф. 17, 1-9). Здесь конец евангельской повести. И так преображение Господа Иисуса Христа состояло в том, что во время молитвы Его на Фаворской горе, как дополняет это сказание другой евангелист, лицо Его вдруг просияло, как солнце, и одежды Его сделались белы, как снег (Луки 9, 29). В это время явились ученикам древний пророк и законодатель еврейского народа Моисей и пророк Илия, взятый некогда живым на небо на колеснице огненной и на конях огненных; явились они в славе, т.е. в небесном свете и беседовали с Господом о наступающих страданиях и о крестной смерти Его в Иерусалиме, как дополняет это сказание евангелист Лука. Для чего Господь показал Апостолам небесную славу Свою, светлость Божества Своего на столько, на сколько они могли вместить, не больше, – потому что иначе они не остались бы в живых? Не может человек увидеть лица Моего, говорил Бог в Ветхом завете Моисею, и остаться живым (Мр. 9, 3) – Для того, чтобы и еще и еще, после бесчисленных чудес, показать им очевиднейшим образом Божество Свое и Свое единосущие со Отцем, дабы они не поколебались в вере во время страданий Его и смерти, но разумели и понимали, что он страдал и умирал добровольно, за грехи мира – и с дерзновением проповедали о Нем людям, что Он истинно единородный Сын Божий, вечный, Творец мира видимого и невидимого, или ангельского. Для чего явились пророки, Моисей, живший ранее Иисуса Христа за полторы тысячи лет, и Илия – почти за тысячу лет? и для чего в славе? – Явились для засвидетельствования апостолам, что Иисус Христос есть предсказанный издревле пророками, истинный Мессия, Спаситель мира, обладающий живыми и мертвыми и для вразумления учеников в настоятельной нужде страданий и смерти Его для искупления мира. Явились в славе для того, чтобы уверить учеников, что их ожидает за подвиги на земле такая же, или еще большая слава, как учеников и друзей Христовых. – Пророки беседовали с Господом о страшных страданиях Господа за нас в Иерусалиме; а Петр, не ведавший, что говорит, хотел наслаждаться блаженством на Фаворе в присутствии Господа: хорошо нам здесь быть, говорит, Господи, сделаем три кущи, т.е. палатки из зеленых ветвей – Тебе одну, Моисею одну и одну Илии. Нет, Петр апостол, не место и не время тебе тут блаженствовать; а настоит тебе претерпеть тяжкие страдания и смерть поноснейшую. Разве ты не слышал, о чем говорили Моисей и Илия с Господом во время преображения Его? Не о блаженстве, а о страдании и смерти, которые надлежало претерпеть Ему. Но сам Петр не знал, как сказано, от великой радости и счастия, что говорил. Надо было вразумить свыше его и прочих учеников, и еще не кончил Петр слов своих, как с неба послышался глас: сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте (Матф. 17, 5); т.е. не следуйте тому, что вам нравится, приятно, а слушайте Его, Сына Моего возлюбленного. – А Он что говорил еще так недавно? – Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возми крест свой, и следуй за Мною (Луки 9, 23). Вот в чем надобно слушаться Его.

И нам, братия и сестры, не должно искать на земле радостей и блаженства; здесь не место и не время для блаженства, а место и время для слезного покаяния и скорбей очистительных. Блаженство будет там, на небе, во веки бесконечные для всех истинно веровавших и подвизавшихся здесь.

-

Посещение Высокопреосвященнейшим Гавриилом, Архиепископом Монреальским и Канадским храма Смоленской иконы Божией Матери в «Березках».

09:29 AM

С вечера субботы 9 и в воскресенье 10 августа 2025 года, в день Иконы Божией Матери «Смоленской» в храме во имя этого чудотворного образа ( Джексонс Пойнт, Онтарио, известного всей Русской Канаде под названием «Березки») прошли торжества по случаю престольного праздника.

Возглавил Всенощное Бдение, а в воскресенье 10 августа — Божественную Литургию Высокопреосвященнейший Архиепископ Гавриил. На Всенощной Правящему Архиерею сослужили, настоятель храма-именниника иерей Максим Аброскин, а также прибывшие на торжества митроф. прот. Владимир Мальченко (настоятель Свято-Троицкого собора, Торонто, Онт.), протоиерей Антоний Фильчак (храм Великомученика и Победоносца Георгия в Торонто, Болгарская Православная Церковь), иерей Евгений Щукин (настоятель храма Святителя Тихона, Патриарха Московского, Кембридж, Онт.) при протодиаконе Александре Морине (Свято-Троицкий соборный храм в Торонто), диаконах прихода-именинника Леониде Тисменко и Адаме Зеттлере. На воскресной Божественной Литургии к Правящему Архиерею и духовенству присоединились иерей Павел Гомар (Свято-Троицкий собор) и иерей Давид Паркер (храм Нерукотворного образа Христа Спасителя, Лондон, Онт.), а также протодиакон Борис Сидоренко (Свято-Николаевский кафедральный собор, Монреаль Квебек). На Малом Входе по решению Священного Синода настоятель храма о. Максим Аброскин был удостон протоиерейства. Проникновенно и молитвенно пел приходской хор под управлением регента храма, чтеца Григория Монтана.

По окончании Божественной Литургии был совершен молебен с Крестным ходом и чтением молитвы Пресвятой Богородице. Его Высокопреосвященство приветствовал прихожан и гостей храма, а затем произнес несколько добрых слов, адресованных настоятелю прихода-имениннкика.

На праздничном обеде, приготовленным Сестричеством храма в банкетном зале, присутствовали прихожане и многочисленные гости, и в их числе г-жа Маргарет Квэрк – мэр округа Джорджины, к которому относятся «Березки», советник Наоми Дависон и член окружного парламента Джейкоб Ментл. В своем приветственном слове Маргарет Квэрк, в частности, сказала: «Всегда приятно отмечать важные события вместе с нашим сообществом». С приветственным словом обратился к присутствующим и г-н Ментл, вручив настоятелю храма благодарственное письмо. Почетным гостем на приходском празднике стала матушка Мария Науменко (супруга прот. Григория Науменко, настоятеля Покровского храма РПЦЗ в Рочестере, США) внучатая племянница приснопамятного прот. Сергия Щукина – основателя прихода в «Березках», – прихода, которому в нынешнем году исполнилось 68 лет.

-

14/1 августа – Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня.

08:07 PM

Выражение “происхождение древ Креста” обозначает, в сущности, крестный ход.

В греческом часослове 1897 года так объясняется происхождение этого праздника: “По причине болезней, весьма часто бывавших в августе, издревле утвердился в Константинополе обычай износить Честное Древо Креста на дороги и улицы для освящения мест и в отвращение болезней. Накануне, износя его из царской сокровищницы, полагали на святой трапезе Великой Церкви (в честь Святой Софии-Премудрости Божией). С настоящего дня и далее, до Успения Пресвятой Богородицы, творя литии по всему городу, предлагали его потом народу для поклонения. Это и есть предъисхождение Честного Креста”.

В Русской Православной Церкви этот праздник соединился с воспоминанием Крещения Руси в 988 году. Упоминание о дне Крещения Руси сохранилось в Хронографах XVI века: “Крестися князь великий Владимир Киевский и вся Русь августа I”. В “Сказании действенных чинов святыя соборныя и апостольский великия церкви Успения”, составленном в 1627 году по повелению патриарха Московского и всея Руси Филарета, дается такое объяснение праздника 1 августа: “А на происхождение в день Честного Креста бывает ход освящения ради водного и просвещения ради людского, по всем градам и весем”.

В этот день же установлен праздник Всемилостивому Спасу Христу Богу и Пресвятой Богородице в честь победы в 1164 году великого князя Андрея Боголюбского в походе против поволжских болгар и греческого императора Михаила над сарацинами.

По принятому в Православной Церкви чину в этот день совершается поклонение Кресту (по чину Крестопоклонной недели Великого поста) и малое освящение воды. Вместе с освящением воды освящается также мед нового сбора (отсюда народное название праздника – медовый Спас).

С этого же дня начинается Успенский пост. По строгости соблюдения он приравнивается к Великому посту (без мясных, молочных и рыбных продуктов) и продолжается с 14 по 27 августа (до дня Успения Пресвятой Богородицы, в честь которого и назван). Только 19 августа в праздник Преображения Господня – один раз за весь пост – можно есть рыбу. Впрочем, когда у одного из небезызвестных современных протоиереев спросили, существуют ли в Православной Церкви (и если существуют, то какие и для кого) послабления в посте, он ответил примерно так: “Послабления в посте есть: для новообращенных, детей, беременных, кормящих, болящих, находящихся в пути или на отпуске. Какие – вопрос индивидуальный и относящийся, скорее к личному христианскому самосознанию”.

-

Посещение Высокопреосвященнейшим Архиепископом Гавриилом молодежного лагеря «Рускока» (Брейсбридж, Онтарио).

01:39 AM

В июле мы уже сообщали, что в нынешнем году православный молодежный лагерь «Рускока», расположенный на живописном берегу реки Мускока, отметил 25-летие со дня основания, а также 20-летие со дня освящения часовни в честь Царственного Страстотерпца, Цесаревича Алексея Николаевича. А 6 августа, в день памяти Благоверных князей-страстотеппцев Бориса и Глеба, в канун Успения праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы, в «Рускоку» прибыл правящий Архиерей Канадской Епархии. Высокопреосвященный Владыка Гавриил.

6 августа Архиепископ Монреальский и Канадский возглвил вечерние богослужения, а на следующий день, в праздник Успения праведной Анны — Божественную Литургию в часовне во имя святого страстотерпца цесаревича Алексия. Его Высокопреосвященству сослужил клирик Свято-Троицкого соборного храма в Торонто иерей Валентин Лосев при протодиаконе того же храма Александре Морине. Благоговейно и молитвенно пел хор под управлением Александра Пущина, регента Свято-Троицкого собора.

Более 70 воспитанников лагеря от 10 до 16 лет, равно вожатые и сотрудники «Рускоки» приобщились Святых Христовых Таин.

Высокопреосвященный Владыка обратился к молящимся с архипастырским словом, в котором напомнил о молитвенном подвиге праведной Анны, а также о роли подвига веры и терпения в жизни каждого христианина.

После Литургии состоялась общая трапеза, за которой продолжилось живое общение Архиепископа Гавриила с воспитанниками молодежного лагеря. В ходе беседы были затронуты вопросы православного воспитания, необходимости участия молодежи в жизни Церкви, даны ответы на многочисленные вопросы участников встречи. В заключение Высокопреосвященный Гавриил поздравил всех с четвертьвековым юбилеем основания «Рускоки» и 20-летием освящения здешней часовни. В память о посещении один из основателей и бессменный руководитель лагеря Александр Сакута вручил Архипастырю форменную футболку «Рускоки».

/Заметка подготовлена иереем Валентином Лосевым/

-

10 августа/28 июля – празднование Смоленской иконе Божией Матери, именуемой “Одигитрия”.

08:06 PM

Смоленская икона Пресвятой Богородицы, именуемая «Одигитрия», написана, по преданию, святым евангелистом Лукой. Зовется она Одигитрией, т.е. Путеводительницей, потому, что Пресвятая Богородица явилась в Константинополе двум слепым и повелела им идти в Свой храм, и когда они были приведены туда, даровала им исцеление, и еще потому, что икона сопутствовала императорам в их походах на врагов. Из Иерусалима она была перенесена в Константинополь. В XI столетии сын Всеволода и Анны, Владимир Мономах, перенес эту икону в Смоленск. С того времени икона стала называться Смоленской. В 1213 году, когда Батый подступил к Смоленску, и граждане прибегли с пламенной молитвой к Пресвятой Богородице, то ночью в кафедральном соборе, где стояла икона, церковный пономарь получил от Нее повеление сказать Меркурию, жителю Смоленска, чтобы он в воинской броне шел в храм. В храме Меркурий услышал от иконы голос: «Угодник Мой Меркурий! Властитель ордынский хочет в нынешнюю ночь напасть на город Мой со всей своею ратью и с исполином; но Я умолила Сына и Бога Моего о доме Моем, чтобы не предал его в рабство вражие. Выйди тайно ото всех навстречу врагу, и силой Христа ты победишь исполина. Я Сама буду с тобою. Но вместе с победой ожидает тебя венец мученический». Меркурий так и сделал — поразил исполина и поразил рать Батыя, при помощи сошедших свыше молниеносных мужей и в присутствии Светлой Жены, лик Которой объял ужасом врагов, а сам упал убитым.

В конце XIV — начале XV века Смоленская икона была принесена в Москву и поставлена в кремлевском Благовещенском соборе. В 1456 г. епископ Смоленский Мисаил прибыл в Москву и просил великого князя Василия II Васильевича Темного отпустить икону в Смоленск. По совету бояр и митрополита великий князь отпустил икону, оставив в Благовещенском соборе список с нее. При этом икону несли крестным ходом, великий князь и княгиня с сыновьями провожали ее до монастыря Саввы Освященного на Девичьем поле.В 1514 г., после присоединения Смоленска к Московскому княжеству великим князем Василием III Ивановичем, икона стала почитаться символом единства Русских земель. В 1524 г. в Москве, в честь освобождения Смоленска от власти Литвы, был построен Новодевичий монастырь. Главный храм монастыря посвятили Смоленской иконе — собор Смоленской Божией Матери. Именно тогда, не раньше первой четверти XVI в., начинается официальное общероссийское прославление иконы.

В начале XIX в. вновь вспомнили о ней, как о святыне, помогающей в воинском деле. В дни Отечественной войны 1812 г. чудотворный образ привезли из Смоленска в Москву. В день Бородинской битвы икону обнесли вокруг Белого города, Китай-города и Кремля, а затем носили по военному лагерю на Бородинском поле и служили перед ней молебны. После окончания войны икону возвратили в Смоленск, где она и хранилась до XX века в Успенском соборе.

К сожалению, древнейшего списка иконы не существует. По мнению исследователей, уже в средневековую эпоху в Успенском соборе Смоленска хранилась икона греческого письма XIV в. Но не сохранилась и она. В 1920-е годы ее изъяли из Смоленского Успенского собора в музей, а затем около 1939 г. она бесследно исчезла.

Но по всей России вот уже более пятисот лет пребывает немало списков со Смоленского образа, многие из которых не раз являли свою благодатную силу.

-

9 августа/27 июля – память Великомученика и целителя Пантелеимона.

08:05 PM

Великомученик и целитель Пантелеимон родился в городе Никомидии в семье знатного язычника Евсторгия и назван Пантолеоном. Его мать Еввула была христианкой. Она хотела воспитать сына в христианской вере, но умерла, когда будущий великомученик был еще юным отроком. Отец отдал Пантолеона в начальную языческую школу, окончив которую юноша начал учиться врачебному искусству у знаменитого в Никомидии врача Евфросина и стал известен императору Максимиану (284-305), который захотел видеть его при своем дворе.

В то же время в Никомидии тайно проживали священномученики пресвитеры Ермолай, Ермипп и Ермократ, уцелевшие после сожжения 20000 христиан в Никомидийской церкви в 303 году. Святой Ермолай неоднократно видел Пантолеона, ходившего мимо их убежища. Однажды пресвитер позвал юношу в свое жилище и рассказал о христианской вере. После этого Пантолеон ежедневно посещал священномученика Ермолая.

Как-то раз юноша увидел на улице мертвого ребенка, укушенного ехидной, которая еще была рядом. Пантолеон начал молиться Господу Иисусу Христу о воскрешении умершего и умерщвлении ядовитого гада. Он твердо решил, что в случае исполнения его молитвы станет последователем Христа и примет Крещение. Ребенок ожил, а ехидна разлетелась на куски на глазах у Пантолеона.

После этого чуда Пантолеон был крещен святым Ермолаем с именем Пантелеимон (всемилостивый). Беседуя с Евсторгием, святой Пантелеимон подготовил его к принятию христианства, и когда отец увидел, как сын исцелил слепца призыванием Имени Иисуса Христа, то он уверовал во Христа и крестился вместе с прозревшим слепцом.

После смерти отца святой Пантелеимон посвятил свою жизнь страждущим, больным, убогим и нищим. Он безмездно лечил всех обращавшихся к нему, исцеляя их Именем Иисуса Христа. Он посещал в темницах узников, особенно христиан, которыми были переполнены все тюрьмы, и лечил их от ран. В скором времени молва о милостивом враче распространилась по всему городу. Оставив других врачей, жители стали обращаться только к святому Пантелеимону.

Из зависти врачи донесли императору, что святой Пантелеимон лечит христианских узников. Максимиан уговаривал святого опровергнуть донос и принести жертву идолам, но святой Пантелеимон исповедал себя христианином и на глазах императора исцелил расслабленного Именем Иисуса Христа. Ожесточенный Максимиан казнил исцеленного, восславившего Христа, а святого Пантелеимона предал жесточайшим мукам.

По повелению императора великомученика Пантелеимона бросили на растерзание диким зверям в цирке. Но звери лизали его ноги и отталкивали друг друга, стараясь коснуться руки святого. Зрители поднялись с мест и стали кричать: “Велик Бог христианский!” Разъяренный Максимиан приказал воинам рубить мечами всех, кто славил Имя Христово, а великомученику Пантелеимону отрубить голову.

Святого привели на место казни и привязали к масличному дереву. Когда великомученик молился, один из воинов ударил его мечом, но меч стал мягким, как воск, и не нанес никакой раны. Святой окончил молитву, и послышался Голос, звавший страстотерпца по имени и призвавший в Небесное Царство. Услышав Голос с Неба, воины упали перед святым мучеником на колени и просили прощения. Палачи отказались продолжать казнь, но великомученик Пантелеимон повелел выполнить приказ императора, сказав, что иначе они не будут иметь с ним части в будущей жизни. Воины со слезами простились со святым, целуя его.

Когда мученику отсекли голову, из раны потекло молоко. Маслина, к которой был привязан святой, в момент его смерти покрылась плодами. Многие присутствующие при казни уверовали во Христа. Тело святого, брошенное в костер, осталось в огне неповрежденным и было погребено христианами († 305). Слуги великомученика Пантелеимона Лаврентий, Вассой и Провиан видели его казнь и слышали Голос с Неба. Они написали повествование о жизни, страданиях и кончине святого великомученика.

Святые мощи великомученика Пантелеимона частичками разошлись по всему христианскому миру: честная глава его находится ныне в Русском Афонском монастыре во имя великомученика Пантелеимона.

Почитание святого мученика в Русской Православной Церкви известно уже с ХII века. Князь Изяслав, в крещении Пантелеимон, сын святого Мстислава Великого, имел изображение великомученика Пантелеимона на своем шлеме. Заступлением святого он остался жив в войну 1151 года. В день памяти великомученика Пантелеимона русские войска одержали две морские победы над шведами во время Северной Войны при Петре Первом.Иногда удивляются, что Великомученик Пантелеимон почитается в Православной Церкви как грозный святой, покровитель воинов. Эта сторона почитания раскрывает его первое имя Пантолеон, что значит “лев во всем”. Второе имя, данное при Крещении, – Пантелеимон, то есть “всемилостивый”, раскрывается из почитания великомученика как целителя. Связь этих двух покровительств святого хорошо видна из того, что воины, чаще других получающие раны, больше всех нуждаются во враче-целителе. Именно поэтому христиане, ведущие брань духовную, также прибегают к этому святому с просьбой исцелить язвы души.

-

6 августа/24 июля – память святых благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба, во святом крещении Романа и Давида.

08:04 PM

Святые благоверные князья-страстотерпцы Борис и Глеб – первые русские святые, канонизированные как Русской, так и Константинопольской Церковью.

Новая вера отражалась в душе и жизни их, как в чистой воде луч света. Они были младшими сыновьями святого равноапостольного князя Владимира, родившимися незадолго до Крещения Руси (не позднее 988 г.). Дети одной матери-христианки, они росли и развивались в благочестии и под влиянием дивных подвигов любви христианской, которыми так цвела жизнь их отца Владимира. Юные князья были не тронуты заразой язычества и любили только назидательные книги, как и их праведный отец.

Борис, старший из братьев, наученный грамоте, брал книги и прилежно читал их, а младший, Глеб, слушал брата со вниманием. Они любили читать Святое Писание, творения святых отцов и особенно жития святых. Борис под их влиянием имел горячее желание подражать подвигу угодников Божиих. Глеб разделял стремление брата посвятить жизнь исключительно служению Богу. Оба брата отличались милосердием и сердечной добротой, подражая примеру своего отца.

Братья любили его, любили друг друга, и, когда пришлось назначить им уделы, отец назначил Борису – Ростов, Глебу – Муром, чтобы значительные расстояния не разделили любящих братьев. Борис управлял своим княжеством, проявляя мудрость и кротость, заботясь прежде всего о насаждении православной веры и утверждении благочестивого образа жизни подданных.

Молодой князь прославился как храбрый и искусный воин, именно поэтому незадолго до своей смерти великий князь Владимир призвал Бориса в Киев и направил с войском против печенегов, слух о приближении которых сильно тревожил больного князя.

Владимир при этом хотел объявить князя Бориса наследником своего престола, минуя не только старшего брата Святополка, но и Ярослава правившего в Новгороде, так опечалившего его старость, отказавшись выплачивать полагающуюся Киеву дань. «Готов на все по твоей воле», ‑ ответил Борис и отправился с войском против печенегов.

Старший брат Святополк не был родным сыном Владимира и в душе оставался язычником с дикими страстями. Он возмущался против отца и против святой веры. Жадный до власти, он видел в Борисе врага, думая, что тот готов оспорить его право на власть.

24 июля 1015 года святой Владимир умер в Вышгороде – и Святополк объявил себя великим князем Киевским. Он поспешил задобрить киевлян, раздавал им богатые подарки. Борис же, не встретив печенегов, которые бежали в степи от него, стоял на стоянке близ Переславля на реке Альте. Здесь и застала его весть о смерти отца. Узнав об этом, он сильно огорчился и горько плакал. Окружавшие его воины предложили идти на Киев и силой выгнать Святополка. «Нет, ‑ ответил Борис, – не подниму руку на старшего брата, умер отец мой, пусть он будет мне вместо отца».

Между тем Святополк, заручившись поддержкой нескольких известных бояр, послал убийц истребить Бориса. Борису дали знать, что его хотят убить. Он же велел поставить шатер и долго молился Богу. Потом призвал священника и велел петь утреню, сам читал шестопсалмие. «Господи, Ты пострадал за грехи наши, удостой меня пострадать за Тебя. Умираю не от врагов, от брата, не поставь ему того в грех». Затем, простясь со всеми, лег на постель. Убийцы ворвались в шатер и ударили его копьем, после, завернув в шатер, повезли еще дышавшее тело Святополку. По приказу брата-зверя два варяга докончили убийство. Тело Бориса тайно привезли в Вышгород и схоронили при церкви св. Василия.

Но Святополку мало было смерти Бориса, он решил убить и Глеба, отправив к нему гонца с приглашением брата в Киев.Глеб поспешил в Киев. Спустившись по Оке в Волгу, плыл до устья Тмы, потом Вогузою до Волочка, где перевезли ладьи в Днепр. На реке Смядынь у Смоленска он получил известие от Ярослава, что отец умер, а брат его Борис убит Святополком.

Глеб оплакивал смерть отца и любимого брата. Убийцы знали, что другого пути у Глеба нет, и поджидали его у Смоленска. Когда люди Глеба увидели убийц, то взялись за оружие, защищая своего князя. Но Глеб приказал оставить его и сойти на берег. Поступая так, он думал, что спасет жизнь свою и своих слуг. Но убийцы закололи Глеба, как агнца кроткого – перерезав ему горло. Тело Глеба было брошено в глухом лесу. Так взошел в вечную обитель юный праведный Глеб 5 сентября 1015 года.

За смертью страдальцев последовали кровавые волнения по всей Руси. Святополк, решивший удержать власть, убил еще одного брата Святослава; вступил в отчаянную борьбу с Ярославом, одновременно отбиваясь от печенегов и поляков. Так продолжалось четыре года.

В 1019 году на реке Альте, где было совершено тяжелое злодеяние, Святополк был разбит Ярославом и сбежал в Польшу. Ярослав же занял киевский престол.

По расспросам очевидцев в Вышгороде Ярославом были отысканы мощи Бориса, а 1020 году охотниками были найдены останки Глеба. Чудное дело! Тело Глеба, пролежавшее пять лет на открытом воздухе, осталось нетленно. Тела Бориса и Глеба были похоронены вместе в Вышгороде, в церкви св. Василия. Скоро у могилы мучеников стали совершатся чудеса и знамения, то увидят ночью огненный столб, то услышат благоговейное пение. Многие люди получали исцеление.

Прославление Бориса и Глеба произошло при Ярославе Мудром в 1021 году 24 июля во время перезахоронения тел. Но официально считается, что канонизированы Борис и Глеб были в 1072 году при князе Изяславе, при перенесении тел в новый построенный для них храм. Произошло это 2 мая, в день, празднуемый сейчас каждый год.В этом храме произошло три чуда. Выздоровел немой с отнявшейся ногой. Стала здоровой рука женщины, которая долгое время не работала. Слепец прозрел.

В чем же состоит подвиг святых благоверных князей Бориса и Глеба? Какой смысл в том, чтобы вот так без сопротивления погибнуть от рук убийц? Святые мученики Борис Глеб отдали жизнь ради соблюдения послушания, на котором зиждется духовная жизнь человека и вообще всякая жизнь в обществе. Жизнь святых страстотерпцев была принесена в жертву христианскому доброделанию. «Кто говорит: «Я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец».

Святые братья сделали то, что в те времена на Руси было еще ново и непонятно, они показали: за зло нельзя воздавать злом даже под угрозой смерти. «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить».

Перед смертью святой благоверный князь Борис промолвил: «Слава Тебе, Господи, за все, ибо удостоил меня зависти ради принять сию горькую смерть и претерпеть все ради любви к заповедям Твоим».

Конечно, Борис и Глеб понимали, что сопротивление Святополку неизбежно превратит их противостояние в междоусобную войну, в которой будут убиты многие люди. Что это означает неминуемую и кровавую борьбу за власть. Поэтому они смиренно приняли смерть, как волю Божью, не противясь. Это именно тот род святости, которым Господь увенчал последнего Русского Царя – Николая II Александровича.

-

В новой общине во имя Преподобного Сергия Радонежского (Келоуна-Оканаган, Британская Колумбия) впервые торжественно прошли первые престольные торжества.

02:17 PM

В пятницу 18 июля, в день обретения святых мощей преп. Сергия Радонежского настоятель новосозданной общины протоиерей Радован Марич и прибывший на торжества протоиерей Виктор Крамаренко (настоятель прихода св. велмуч. Георгия Победоносца, Ред Дир, Альберта) совершили Божественную Литургию в греческом храме в Пентингтоне перед образом Преподобного Сергия с частицей его святых мощей, превезенным отцом Виктором Крамаренко.

По благословению Правящего Архиерея нашей епархии, Высокопреосвященнейшего Архиепископа Гавриила Монреальского и Канадского о. протоиерей Виктор передал в дар новой общине частицу мощей Преподобного. В субботу, 19 июля, члены общины собрались на вечерню с акафистом Преподобному Сергию. Как рассказали очевидцы, вечерние службы прошли молитвенно, с горячим сердечным вниманием. После акафиста наступило время исповеди. У всех желающих была возможность побеседовать со священнослужителями, обратиться к ним с вопросами.

А в воскресенье, 20 июля, вновь была совершена Божественная Литургия перед иконой со святыми мощами Преподобного Сергия. Божественная Литургия прошла с большим духовным подъемом. На службе молились православные русские и украинцы, греки и англоязычные канадцы. Помимо жителей Пентингктона здесь были православные христиане из городов Кэстлгар, Эндерби, Вернон и Келоуна.

После окончание богослужений к прихожанам обратился протоиерей Виктор Крамаренко. В частности, он не без радостного волнения о напомнил о том, что у здешней общины теперь есть, как он выразился, корабль для спасения: прекрасное церковное здание церкви, радушно предоставленное здешней греческой православной общиной.

Отец Виктор пригласил о. Радована и его паству приехать к нему в Ред Дир 6 мая будущего года, чтобы вместе с его приходом встретить день их престольного праздника на Святого Георгия Победоносца. В своем ответном слове протоиерей Радован сердечно поблагодарил отца Виктора за то, что он нашел время и возможность поддержать нашу новую православную общину и привез в дар частицу святых мощей Преподобного Сергия Радонежского. Для нее в настоящее время по заказу семьи отца Радована в иконописной мастерской Троице-Сергиевой Лавры пишется икона Преподобного Сергия Радонежского с мощевиком.