News

-

-

2 /15 февраля – Неделя Мясопустная, о Страшном Суде.

06:30 PM

Мясопустная Неделя (воскресенье) посвящена напоминанию о всеобщем последнем и Страшном суде живых и мертвых (Мф. 25, 31 – 46). Это напоминание необходимо для того, чтобы люди согрешающие не предались беспечности и нерадению о своем спасении в надежде на неизреченное милосердие Божие.

Это последний день перед началом Великого поста, когда вкушают мясо (заговенье на мясо).Два последних подготовительных к Великому посту воскресенья посвящены темам о начале и конце человечества и истории мира в том виде, в каком явлены они нашему человеческому опыту и восприятию: это, предпоследнее перед Постом воскресенье, погружает наше сознание в последние события истории человечества: второе пришествие на землю Иисуса Христа — судить живых и мертвых. Церковь подводит нас духовно к той последней грани, которая отделит царство истории от Царства Божия, время от вечности.

С понедельника начинается «сырная» седмица – масленица, на которой устав предписывает воздерживаться от употребления мяса, зато разрешается вкушать молоко, сыр, масло и яйца.

До Великого поста осталась всего одна неделя и сейчас в полном разгаре масленица, славная на Руси блинами. В это время издревле отмечали приближающийся приход весны. Существовали специальные названия и ритуалы каждого дня недели. В первый день начинали печь блины на заготовленной с вечера опаре. Первый блин отдавали нищим — на помин души усопших родичей. На блины приглашали родственников. Блины ели со сметаной, яйцами, икрой и другими вкусными приправами. Пир горой шел в каждом доме. Масленичный вторник называли «заигрыши». В среду, которую величали «лакомки», собирала гостей теща. Главным гостем был зять, которого теща потчевала блинами и пирогами. Четверг называли «широким». В этот день к ломящимся от масленичных яств столам прибавлялись потехи самые разные: балаганы, качели, кулачные бои, катания на санках и шумные пирушки. В пятницу наступал черед зятьям угощать тещ блинами — этот день так и называли «тещины вечерки». А в субботу приглашала к себе родных молодая невестка — на «золовкины посиделки». Невестка одаривала золовок подарками. Веселился на масленицу не только простой народ. Москва видывала и удивительные царские увеселения, приуроченные к сырной неделе.

Масленица – дни веселья. Но для человека, любящего храм Божий, сырная седмица пронизана размышления о Страшном суде Христовом. Стало быть, земное веселье в эти дни у православных христиан умеряется церковной службой, а сама масленица никак не становится временем чревоугодия.

Название Масленицы закрепилось не ранее XVI века. Это время массовых народных гуляний. В нынешнем году Масленица приходится на период с 15 по 22 февраля по н.с.

Веселье идет своим чередом, а в храмах Божиих уже в ближайшую среду начинают читать великопостную молитву великого подвижника IV века преподобного Ефрема Сирина с поклонами: “Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми! Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь.”.

-

2/15 февраля – Сретение Господа нашего Иисуса Христа.

06:07 PM

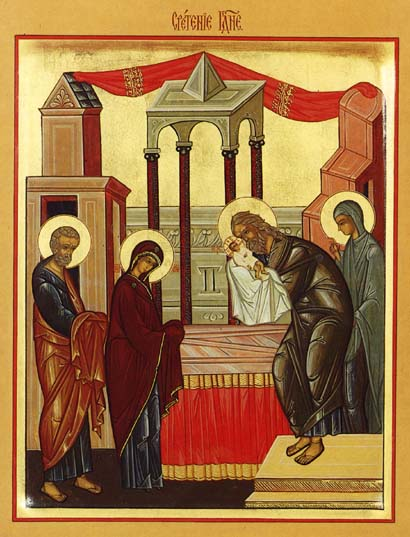

СРЕТЕНИЕ (на церк.-слав. «встреча») — один из двунадесятых непреходящих праздников. Это событие в евангельской истории знаменует собою встречу Ветхого и Нового Заветов.

Согласно повествованию евангелиста Луки, эта знаменательная встреча произошла в Иерусалимском храме. Из Евангелия от Луки мы узнаем, что по прошествии сорока дней после рождества Христова и по исполнении дней законного очищения, Пречистая Богородица вместе со святым Иосифом пришла из Вифлеема в Иерусалим ко храму Божию, принеся сорокадневного младенца Христа. По ветхозаветному закону над Младенцем был совершен обряд посвящения.

В то время как Богоматерь стояла в храме с Младенцем на руках, к ней подошел старец Симеон, известный своей мудростью и праведностью. Он принадлежал к числу тех, кто горячо верил в скорый приход Мессии. Старцу было предсказано, что он еще при жизни увидит Спасителя мира. И вот теперь Дух Божий указал ему на чету бедных галилеян. Св. Иоанн Кронштадский в своем поучении на праздник Сретения говорит о Праведном Симеоне: « Когда Птоломей, царь Египетский, живший почти за 300 лет до Р.Х., основатель славной Александрийской библиотеки, захотел перевести Библию с еврейского языка на греческий, то послал с просьбою о том к иудейскому первосвященнику. Первосвященник из числа Израильтян избрал семьдесят мужей мудрых и искусных, как в том, так и в другом языке. Между ними находим и праведного Симеона. Занимаясь переводом книги пророка Исайи, когда Симеон достигнул пророчества: Се Дева во чреве зачнет и родит Сына (Исайи 7, 14), усумнился, и остановясь, рассуждал сам с собою – как девица может родить отроча? Потом взял нож и хотел в своей рукописи изгладить пророчество. Вдруг является ему Ангел Господень и, удержав его руку, говорит ему: веруй тому, что написано. Ты сам узришь событие величайшего таинства, ибо не увидишь смерти, доколе не узришь имеющего родиться от пречистой Девы Христа Господня. Утвердившись на словах Ангела и пророка, с того времени Симеон с пламенным желанием ожидал пришествия Христова: жил праведно и непорочно и постоянно молился Богу. Когда родившийся Спаситель после четыредесяти дней Богоблагодатною Материю принесен был во храм, тогда Симеон, познав свыше, что сей младенец есть обещанный Спаситель и Матерь Его есть Святая Дева, на которой исполнилось пророчество Исайи, с благоговением и радостию принял в объятия свои Господа…». Итак, Симеон взял на руки Дитя и стал молиться: Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля (Лк. 2, 29–32). Потом, прозревая борьбу, которая возгорится вокруг имени Иисусова, старец благословил их и добавил: Се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, — и Тебе Самой оружие пройдет душу, — да откроются помышления многих сердец (Лк. 2, 34–35). Этими словами предуказан весь крестный путь Девы: от Вифлеема до Голгофы. Уже в первые годы жизни Сына Ей пришлось трепетать за Него. Тревожная весть о готовящемся детоубийстве, поспешное бегство, утомительное путешествие в чужую страну, жизнь вдали от родины (см. Мф. 2) — таков пролог евангельской истории. Но никогда не вырвалось у Пресвятой Девы ни слова ропота, ни жалобы. Не случайно день Сретения Господня в церковной традиции считается не столько праздником в честь Христа, сколько Богородичным. Он напоминает нам о земном подвиге и муках Богоматери.

Kак большинство праздников палестинского происхождения, праздник принесения Христа во храм восходит к древним временам христианства. Паломница на Святую землю Этерия засвидетельствовала, с какими торжественными шествиями праздновался он в Иерусалиме в конце IV в. В Kонстантинополе этот праздник был введен в VI в. при императоре Юстиниане (527–565 гг.). Отсюда он в VII в. перешел в Рим.

На праздничных иконах иногда мы видим Младенца Христа на руках Матери в тот момент, когда Она передает Его св. Симеону, но чаще всего сам Симеон держит Спасителя на руках. На многочисленных новгородских иконах XV–XVI вв. Сретение происходит перед престолом, над которым возвышается киворий (сень). На престоле иногда изображают крест, книгу или свиток. По левую сторону от престола стоит Богоматерь, по правую — праведный Симеон. Святой старец, наклонившись вперед, держит Младенца на обеих руках, покрытых ризой в знак благоговения. Богоматерь сопровождает святой Иосиф, неся в складках своего плаща жертву бедных родителей — двух горлиц (см. Лев. 12, 8). Эти птицы считаются символом Церкви Израиля и Церкви Христовой, равно как и символами двух Заветов, Единый Глава которых — Христос. Святая пророчица Анна, дочь Фану́илова… вдова лет восьмидесяти четырех (Лк. 2, 36–37), стоит позади Симеона на втором плане, как и праведный Иосиф. Слегка отвернувшись, она поднимает вверх голову, покрытую платом; на ее лице отражается пророческое вдохновение.

Праздник Сретения Господня – это праздник встречи души с любовью, встречи с Богом нашим. В этой встречи с главным, наша жизнь преображается. В ожидании этой встречи, человеческая жизнь показана как прекрасное созревание души, которая все больше и больше становится свободной, очищенной от всего ненужного и случайного. И ждавший всю свою долгую жизнь этой встречи, жизнь, которая стала одним ожиданием, праведник Симеон знаменовал в своем лице приветствие и поклон Ветхого Завета Новому Завету.

В народе праздник Сретение Господне считается как время встречи зимы с весною, отсюда и в народе появились приметы: «В Сретенье солнце на лето, зима на мороз поворотила», «Коли на Сретенье метель дорогу заметет, то корм весь подберет». На Сретение в деревнях топили воск. Из этого воска делали одну большую свечу, кооперируясь дворами, и большие свечи для каждого участника этих работ. Большую свечу ставили перед общей иконой. Приглашался священник, который служил молебен перед иконой. Далее, жители выходили на улицу и зажигали большую общую свечу и другие свечи. И происходил процесс величания. Считалось, что личная сретенская свеча предохраняет жатву и сев от всего плохого и нежелательного для будущего урожая. А общая большая свеча с каждым годом растет, и когда она достигает веса 16 килограммов, ее сдавали в церковь. Если жителю деревни требовалось отслужить молебен в его доме, то эту свечу, по обращению к священнику, ему давали.

В народе давно считается, что на праздник Сретение ударяют последние морозы в зиме, их так и называют Сретенскими. Но и в этот день случаются весенние оттепели, которые также как и морозы называются – Сретенскими.

-

30 января/12 февраля – Собор Трех Святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.

06:06 PM

В этот день Православная Церковь празднует память святых Вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. В Греции со времен турецкого владычества — это день Образования и Просвещения, праздник всех учащих и учащихся, особо отмечаемый в университетах. В России в домовых храмах духовных школ и университетов в этот день по традиции совершается необычное последование – многие молитвы и песнопения исполняются по-гречески.

Три Святителя жили в IV-V веках, на перекрестке двух культур – гигантов: античной и византийской, и стояли в центре великой мировоззренческой трансформации, которая происходила на территории всей Римской империи. Они стали свидетелями решающего для судеб христианства IV века момента столкновения языческой и христианской традиций, и наступления новой эпохи. В смуте и борениях перерождался старый мир. Последовательное издание ряда указов о веротерпимости (311 г., 325 г.), запрещение жертвоприношений (341 г.), закрытие языческих храмов и запрет под страхом смертной казни и конфискации имущества посещать их (353 г.) были бессильны перед тем, что сразу же за церковной оградой начиналась прежняя языческая жизнь, все еще действовали языческие храмы, учили языческие учителя. Язычество инертно бродило по империи, хотя и подобно живому трупу, гниение которого началось, когда поддерживающая рука государства (381 г.) отдалилась от него. Языческий поэт Паллад писал: «если мы живы, тогда мертва сама жизнь». Это была эпоха всеобщего мировоззренческого беспорядка и крайностей, обусловленных поиском нового духовного идеала в восточных мистических культах орфиков, митраистов, халдеев, сиббилистов, гностиков, в чистой умозрительной неоплатонической философии, в религии гедонизма – плотского наслаждения без границ – каждый избирал свой путь. Это была эпоха, во многом схожая с современной.

Именно в такое непростое время пришлось проповедовать Трем Святителям религию самоотвержения, аскезы и высокой нравственности, принимать участие в решении вопроса о Святой Троице и борьбе с ересями IV века, толковать Священное Писания и произносить пламенные речи на памяти мучеников и церковные праздники, активно заниматься общественной деятельностью, возглавлять епископские кафедры Византийской империи. До сегодняшнего дня Православная Церковь служит Литургии, сердцевины которых – анафоры (Евхаристический канон) составлены Иоанном Златоустом и Василием Великим. Молитвы, которыми молились Василий Великий и Иоанн Златоуст, мы читаем на утреннем и вечернем правиле. Студенты и выпускники классического отделения филологического факультета Университета могут с радостью в сердце припомнить, что и Григорий Богослов, и Василий Великий в свое время также получили классическое образование в Афинском университете и изучали античную словесность, были лучшими друзьями. Григорий говаривал в шутку: «Ища познаний, обрел я счастье…испытав то же, что и Саул, который в поисках ослов своего отца обрел царство (греч. basileivan)». Все трое стояли у истоков новой литературной традиции, участвовали в поиске нового поэтического образа. Позднейшие писатели нередко черпали образы из их произведений. Так, строки первого ирмоса Рождественского канона Космы Маиумского (VIII век) «Христос раждается, славите. Христос с небес, срящите. Христос на земли, возноситеся. Пойте Господеви вся земля…», звучащего в храмах начиная с подготовительного к празднику периода Рождественского поста, заимствованы из проповеди Григория Богослова на Богоявление. Прозвания Трех Святителей дают им как нельзя более точные личностные определения: Великий – величие учителя, воспитателя, теоретика; Богослов (только трое подвижников за всю христианскую историю были удостоены этого именования – возлюбленный ученик Христа, св. евангелист Иоанн, св. Григорий и св. Симеон Новый, живший в XI в.) – боговдохновенность поэта скорби и страданий и богослова жизни скорее, нежели догматиста; Златоуст – золото уст подвижника и мученика, пылкого и язвительного оратора, талантливого и блистательного. Жизнь и творения Трех Святителей помогают понять, как происходило взаимодействие античного наследия c христианской верой в сознании интеллектуальной элиты римского общества, как закладывались основы единения веры и разума, науки, образованности, не противоречащего подлинному благочестию.

Хотя жили Три Святителя в IV столетии, однако их общий праздник стали отмечать гораздо позднее – только с XI века. Памяти каждого из них по- отдельности праздновали и раньше, но в XI веке произошла вот какая история. Согласно повествованию – синаксарю, помещенному в cовременных греческих и славянских служебных Минеях под 30 января, в царствование византийского императора Алексея Комнина, в 1084 году (по другой версии 1092 г.), в столице Византийской империи – Константинополе вспыхнул спор о значимости Трех Святителей в среде «самых образованных и искуснейших в красноречии людей». Одни ставили выше Василия Великого, другие Григория Богослова, третьи – Иоанна Златоуста. Тогда эти иерархи явились Иоанну Мавроподу, митрополиту Евхаитскому, выдающемуся песнописцу того времени (в рукописях сохранилось около двухсот его канонов святых. Сегодня мы читаем перед Причастием его канон Ангелу-хранителю), заявили о своем равенстве пред Господом, повелели праздновать их память в один день и сочинить гимны для общего последования. После видения Мавропод составил службу на 30 января, т.к. все трое Святителей вспоминались именно в этом месяце: Василий Великий – 1.01, Григорий Богослов – 25.01, перенесения мощей Иоанна Златоуста – 27.01. -

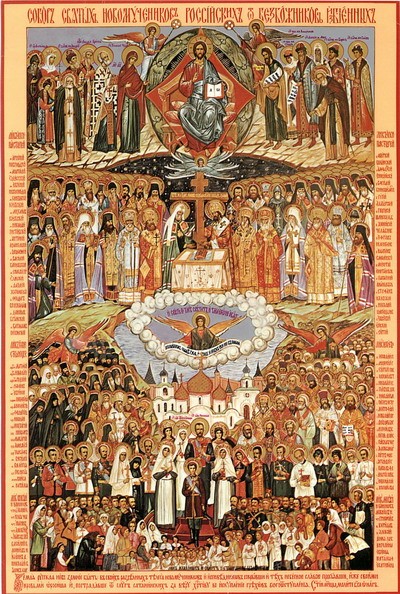

В нынешнем году – 45-я годовщина прославления Новомучеников и Исповедников Российских Русской Православной Зарубежной Церковью (1981 г.)

06:03 PM

Жестокий и кровавый XX век стал особенно трагическим для России, потерявшей миллионы своих сынов и дочерей не только от руки внешних врагов, но и от собственных гонителей-богоборцев. Среди злодейски убиенных и замученных в годы гонений было неисчислимое множество православных: мирян, монахов, священников, архиереев- единственной виной которых оказалась твердая вера в Бога.

Прославление на Родине в лике святых сонма Новомучеников и исповедников Российских (уже прославленных Русской Зарубежной Церковью в 80-е годы) на юбилейном Архиерейском Соборе 2000 года, на рубеже тысячелетий, подвело черту под страшной эпохой воинствующего безбожия. Это прославление явило миру величие их подвига, озарило пути Промысла Божьего в судьбах нашего Отечества, стало свидетельством глубокого осознания трагических ошибок и болезненных заблуждений народа. В мировой истории еще не бывало такого, чтобы столько новых, небесных заступников, прославила Церковь (к лику святых причислены более тысячи новых мучеников). Среди пострадавших за веру в ХХ веке – святитель Тихон, патриарх Московский и всея Руси избрание которого произошло в Храме Христа Спасителя (1925), святые Царственные Страстотерпцы, священномученик Петр, митрополит Крутицкий (1937), священномученик Владимир, митрополит Киевский и Галицкий (1918), священномученик Вениамин, митрополит Петроградский и Гдовский, священномученик митрополит Серафим Чичагов (1937), ключарь Храма Христа Спасителя священномученик протопресвитер Александр (1937), преподобномученицы великая княгиня Елисавета и инокиня Варвара (1918), и целый сонм святых явленных и неявленных.

Из «СЛОВА ПОХВАЛЬНОГО» новым священномученикам Русской Церкви

Творение Митрополита Анастасия, Первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей

“Благословен Бог! и в наш век произросли мученики, и мы удостоились видеть людей, закалаемых за Христа, людей, проливающих святую кровь, которая орошает всю Церковь. Мы удостоились видеть людей, ратующих за благочестие, побеждающих, увенчаваемых… и мы имеем теперь у себя этих венценосцев” (Беседа 3-я на первую книгу Паралипоменон).

Многие хотели бы видеть, что мы видели, и не видели, слышать то, что мы слышали, и не слышали. Нам суждено было быть свидетелями ваших чудных дел, и любви, и служения, и веры и терпения (Апок. 2, 18) и на нас лежит священный долг возвестить о них миру, проповедывать на кровях о том, что мы видели своими очами, что осязали руки наши (1 Иоан. 1, 1).

Сама Божественная Премудрость предуказала, чтобы на горах Киевских, там, где Апостольскою рукою было утверждено некогда знамение св. Креста, вознесен был на крест преемник апостолов, как один из первых священномучеников наших дней. Крещение Русской Церкви огнем и кровию должно было начаться оттуда, где положен был первый камень в ее основание и где изначала приял водное крещение русский народ.

То были тяжкие и скорбные времена, когда область темная начала усиливаться на Русской земле и когда суд небесный впервые возгремел над домом Божиим (1 Петр. 4, 17). Тогда Господь, уготовляя нас на день испытания, восставил нам пастыря и отца по сердцу нашему, дабы он собрал воедино ратоборцев Христовых и извел их на брань с врагами Церкви. Вместе с другими святителями возрадовался тогда и ты, как друг женихов за глас женихов (Иоан. 3, 29), и по тебе пришедшим не завидел. Будучи всегда готов исполнить всякую правду (Матф. 3, 15), ты повиновался слову Первоиерарха Патриарха Тихона и, оставив священный собор, отошел к твоей пастве, которую уже стали расхищать волки хищные, не щадящие стада. Сыны тьмы не могли стерпеть твоей ревности о Церкви Божией и с оружием в руках, как на разбойника, пришли к тебе под мраком ночи, чтобы взять тебя на заклание. Лестью и коварством они извели тебя из стен древней Лавры, как бы из священного Сиона, и вознесли на уединенное возвышенное место, на эту новую Голгофу. Подобало, чтобы по образу вечного Первосвященника, нося поругание Его, ты вышел и пострадал вне врат (Евр. 13, 12). Там именно и приял ты смерть от жестоких мучителей, пронзивших острием твое тело в то время, как ты простирал к ним благословляющие руки, молясь за своих врагов.

Это место, орошенное твоею кровью, навсегда останется священным алтарем для верующих; и тихий свет лампады немеркнущим светом будет озарять оттуда твой первомученический подвиг, облиставший всю Русскую Церковь. Тебя предпослала она, как начаток исповедников, число коих стало исполняться потом с каждым днем.

“Первый из пострадавших ты — по слову св. Григория Богослова, — стал путем для других”. Одушевленные теми же чувствами устремились за мученическими венцами Ангелы Церквей Пермской, Тобольской, Астраханской и целые сонмы других святителей и иереев Божиих, прошедших сквозь огонь и воду, испытавших поругание и раны, узы и темницу, от них же многие побиени быша, претрени быша, убийством меча умроша, даже пропяты (распяты) быша, не приемше избавления, да лучшее воскресение улучат (Евр. 11, 35-37).

Среди этой доблестной дружины зрим и тебя, священная главо, славный Первостоятель града св. Петра, возлюбленный твоею паствою так же, как тезоименитый тебе древний патриарх своим отцом Иаковом. Младший многих из своих собратий, ты предупредил, однако, их твоим апостольским дерзновением и духовным разумом. Еще в юности ты лобызал пламенеющим сердцем раны первых мученников и скорбел, что не можешь приобщиться к их славному подвигу. Господь узрел твою святую ревность и по исполнении времен послал тебе тот же искус. По его изволению преемники Ирода и на тебя наложили руки, чтобы сделать тебе зло и, задержав, ввергли в темницу (Деян. 12, 4). Напрасно преданная тебе паства волновалась, как море, вздымающее гневные волны. Ни ее угрозы, ни твое незлобие и смирение — ничто не могло исторгнуть тебя из рук нечестивых, повлекших тебя на свое беззаконное судилище. Исполненный веры и силы, кроткий и дерзновенный, как первомученик Стефан, предстал ты перед новым синедрионом. Враги не могли противостоять мудрости и Духу, вещавшему твоими устами, когда ты изобличал их клеветы и выражал радостное желание умереть, как христианин, стражда без правды (1 Петр. 2, 19; 4, 16).

“В детстве и отрочестве — писал ты одному из твоих сподвижников-пастырей — я зачитывался житиями святых и восхищался их героизмом, их святым воодушевлением, жалел, что времена не те и не придется переживать то, что они переживали. Времена переменились, открывается возможность терпеть ради Христа от своих и чужих. Трудно, тяжело страдать, но по мере наших страданий избыточествует и утешение от Бога. Трудно переступить этот рубикон, границу и всецело предаться воле Божией. Когда это совершится, тогда человек избыточествует утешением, не чувствует самых тяжких страданий, полный среди страданий радости и внутреннего покоя, он других влечет на страдания, чтобы они переняли то состояние, в котором находится счастливый страдалец. Об этом я ранее говорил другим, но мои страдания не достигали полной меры. Теперь, кажется, пришлось пережить почти все: тюрьму, суд, общественное заплевание, обречение и требование самой смерти под якобы народные аплодисменты, людскую неблагодарность, продажность, непостоянство и т.п., беспокойство и ответственность за судьбы других людей и даже самую Церковь.

Страдания достигли своего апогея, но увеличилось и утешение. Я радостен и покоен, как всегда. Христос наша жизнь, свет и покой. С Ним всегда и везде хорошо. За судьбу Церкви Божией я не боюсь. Веры надо больше, больше ее надо иметь нам, пастырям. Забыть свою самонадеянность, ум, ученость и дать место благодати Божией.

Радостный, ты шел на крест, отвергнув последнее искушение “пожалеть себя для Церкви”.

По завету Св. Апостолов ты не захотел высокомудрствовать о себе и предпочел душу свою положить за Церковь вместо того, чтобы уклоняться в словеса лукавствия и ставить немощное человеческое выше силы и мудрости Божией.

И так как ты до конца прошел по стопам Подвигоположника, Он за верность и кротость освятил и возвеличил тебя (Спр. 15, 14), покорив под ноги твои самых врагов Церкви, вынужденных потом исповедывать перед людьми твои неповинные страдания и поклониться им.

Так исполнилось желание твоего сердца: ты обрел и жребий, и венец страстотерпцев Христовых и смертию купил себе вечную жизнь.

Так же поступили и многие другие архиереи и священники Бога Вышнего, призванные пострадать за свидетельство, которое они имели (Апок. 6, 9) .

Когда начались дни огненного испытания для Церкви, и Господь не восхотел принять от нас всесожжения и жертвы, они не стали советоваться с плотию и кровию, но, уразумевши Его волю, сами принесли себя в непорочное заколение (Евр. 10, 6-9). Вслед за Вечным Первосвященником и Ходатаем Нового Завета они вошли во святилище со своею кровию, да очистятся грехи людские (Евр. 9, 12-15), ибо без пролития крови не бывает прощения (22). Среди искушений и мук эти истинные пастыри не оставили первую любовь свою (Апок. 2, 4), воспламенившую некогда их сердце желанием священства, и сохранили даже до последнего издыхания целым и невредимым залог, врученный им при рукоположении.

Ваш пример показал воочию, что “можно убить, но не победить священника Божия, держащегося Евангелия и сохраняющего заповеди Божий”, как вещает один из древних священномучеников.

Не с нынешнего дня начались испытания Церкви. Еще св. Василий Великий писал о своем плачевном времени: “Нас постигло гонение самое тяжкое. Ибо гонят пастырей, чтобы рассеялось стадо. Одна ныне вина, за которую жестоко наказывали, — точное соблюдение отеческих преданий. За это благочестивых изгоняют из отечества и переселяют в пустыни. Неправедные судии не уважают ни седины, ни подвигов благочестия, ни жизни, ни юности, ни старости, проведенной по Евангелию. Но тогда как ни одного злодея не осуждают без обличения, епископов берут по одной клевете и предают наказанию без всякого доказательства возносимых на них обвинений; иные из них не знали обвинителей, не видели судилищ, даже не были сперва оклеветаны, но безвременно ночью похищены насильственно, сосланы в отдаленные страны, и зло страданиями, какие должны были терпеть в пустыне, доведены до смерти. Глас плачущих слышен в городе, слышен в селах, по дорогам в пустынях. Одна у всех жалостная речь, потому что все говорят о достоплачевном. Похищены радость и духовное веселие. В плач обратились наши праздники, дома молитвенные затворены, на алтарях не совершается духовного служения” (Письмо к Италийским и Галльским епископам).

Все эти бедствия, изображенные великим Отцом Церкви, пришли на вас седьмерицею, ибо никогда столп злобы богопротивной не поднимался так высоко, никогда еще человеческая жестокость не была столь изобретательной и беспощадной.

Весь ум, все завоевания науки нашего просвещенного времени, кажется, обращены, прежде всего, на то, чтобы причинить возможно больше страданий людям, С давних пор известны истязания огнем, голодом и холодом, железом, бичами и скорпионами, цепями, темницами. Современное искусство к ним присоединило, целый ряд новых изощренных телесных мучений и, кроме того, утонченные нравственные пытки, которых не знал еще грубый век Нерона и Диоклитиана. Вы понесли на себе все эти болезни и раны, после которых самая смерть могла, иногда, казаться благодеянием.

Все знают, что нет ничего на земле дороже жизни. Все отдает человек взамен души своей; чтобы выкупить жизнь, он готов пожертвовать славой, богатством, самыми нежными родственными привязанностями, дружбой, даже честью и совестью. Самый гордый и независимый из людей падет к ногам своего палача, будет целовать его окровавленные руки, подобострастно заглядывать ему в глаза, желая прочитать там свое помилование. Никогда человек не бывает более жалок, как в то время, когда он судорожно хватается за ускользающую от него нить жизни, жертвуя для нее вечными ценностями, и никогда не бывает так велик, как если он торжествует духом над немощью плоти и презирает все земные соблазны, ради нетленного блаженства. В этом красота мученичества, высоко почитавшегося во все времена и у всех народов.

Особенно ярко светит этот подвиг в наши сумрачные и малодушные дни, когда за умножение беззаконий оскудела вера, охладела любовь, колеблется надежда, когда немощи отдельных людей вменяются в вину самой Церкви, как будто она уже истощила свою прежнюю силу. Ваше адамантово мужество оправдало Церковь пред лицом мира. Благодать Божия, преизобиловавшая там, где умножился грех, снова избрала безумное мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира, чтобы посрамить сильное (Рим. 5, 20; 1 Кор. 1, 27). Вы были в отчаянных обстоятельствах, но не отчаивались; низлагаемые не погибали. Во всем вы явили себя, как служители Божий в великом терпении, бедствиях, нуждах тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах (2 Кор. 4, 8-9; 6, 4-5), Вы воскресили перед нами образы св. Игнатия, Поликарпа, Златоуста и многих других исповедников и священномучеников, украсивших лучшие времена христианства. Ваша доблесть озарила новою славою Русскую Церковь, возрастившую в вас сподвижников Филиппа и Гермогена и начало вождей целого сонма других мучеников, разных званий и возрастов, принесенных ею в жертву Богу.

Да будет же память ваша во благословениях, да процветут кости ваши от места своего (Сир. 45, 13, 14). Народы будут рассказывать о вашем мужестве и мудрости, а Церковь не перестанет возвещать вам хвалу (44, 14), восклицая: “радуйся, собор крепкий и терпеливый, победительное ополчение, царственное священство, столпы благочестия, священнодействовавшие сами себе мучением, коих смерть явилась последним совершительным таинством. Через вас прославляется Христос, Иже вчера, днесь. Той же и во веки” (Евр.13, 8).

В этом сонме святых, омывших Русскую Землю мученической кровью, известно имя пресвитера Гавриила Лучинина, предка нашего правящего Архиерея – Высокопреосвященного Архиепископа Монреальского и Канадского Гавриила, чье монашеское имя было ему дано в честь Новомученика.

Ваше Высокопреосвященство,

Дорогой о Господе Высокопреосвященнейший Владыка!

Благословите!

Позвольте нам сердечно поздравить Вас с днем Ангела и молитвенно пожелать Вашему Высокопросвященству духовной радости, мира и здравия.

От всей души желаем Вам бодрости, сил и терпения от милостивого Господа нашего Иисуса Христа, ибо мы знаем, что Дело Церковное, к которому Вы призваны, для исполнения своего ежечасно и ежедневно требует от Вашего Высокопреосвященства немалой крепости, и душевной, и телесной.

Да ущедрит Вас Всемогущий Господь Своими великими и богатыми милостями.

С любовью о Господе остаемся Вашего Высокопреосвященства недостойные послушники: редакция епархиального интернет-журнала.

-

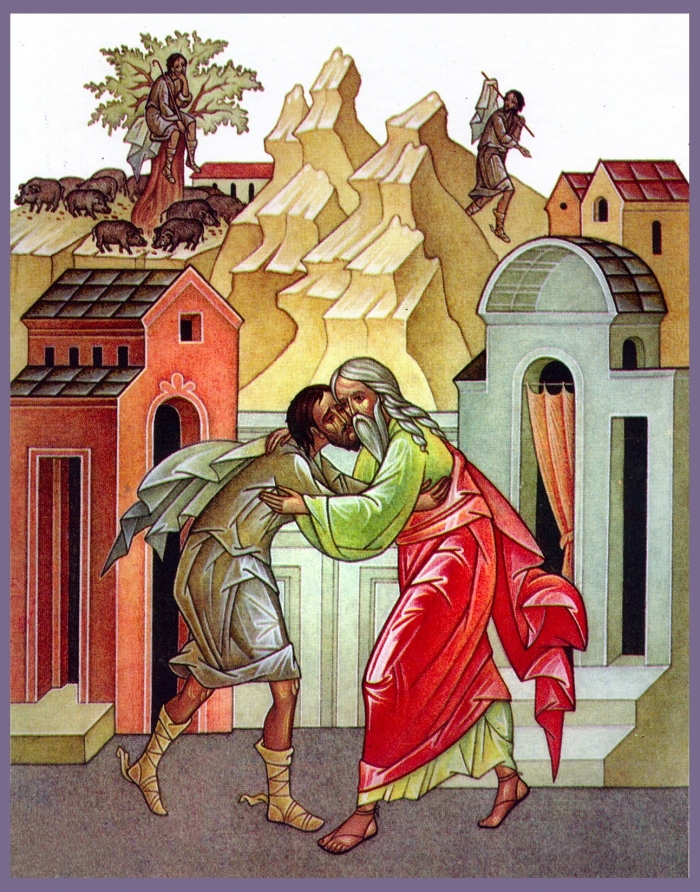

26 января/8 февраля – Неделя о блудном сыне.Память Святых Новомучеников и Исповедников Российских.

06:00 PM

Приготовление к Великому Посту начинается вскоре после праздника Богоявления Господня соответственно историческому воспоминанию о том, что и Сам Иисус Христос вскоре после Своего крещения удалился в пустыню для поста, в воспоминание о котором и установлена святая Четыредесятница. Начинаясь неделей о Мытаре и Фарисее, приготовление к Великому посту заканчивается неделей Сыропустной. Святая Церковь задолго начинает приготовлять верующих к Великому посту, как к спасительному времени всеобщего духовного очищения и освящения. Это очищение и освящение возможны только под условием совершенного оставления греха, совершенного изменения образа жизни — мыслей, чувствований и действий, совершенного обновления и возрождения духовного. Но такое возрождение требует подвига продолжительного, тяжкого, болезненного и упорного, к которому постепенно должно возбуждать, нудить и располагать себя. Кроме того, хотя решимость на такой подвиг и постоянство в нем и зависит от нас, но более зависит от милосердия Божия, возбуждается в сердце и совершается Его вседействующей благодатью. Потому много и с усердием должно молиться, чтобы Господь отверз нам двери покаяния, сокрушил окаменение сердца нашего и возбудил скорбь о грехах, без которой не может быть истинного покаяния; воспламенил сердце наше любовию к Себе, без которой и самое искреннее раскаяние будет не прочно; оживотворил и воскрылил дух наш святым упованием, без которого сердце кающегося было бы подавлено скорбью.

Вот почему святая Церковь и приготовляет нас заранее к вступлению во святые и спасительные дни поста и покаяния, заранее старается удалить все, что препятствует нам принести истинное покаяние, заранее старается научить тому, что требуется с нашей стороны, чтобы стяжать себе дух умиления и сердечного сокрушения. Приготовляя верующих к святой Четыредесятнице, святая Церковь в своих службах, по ее собственному выражению, поступает как вождь, благовременным и мудрым словом ободряющий своих воинов пред борьбой с врагом. Поэтому она в приготовительных службах не забывает сказать все то, что может расположить верующих к посту и покаянию. В своих священных воспоминаниях она восходит и к первым дням мира и человека, к блаженному состоянию прародителей и их падению, чтобы показать начало греха и пробудить сокрушеиие о грехах. Обращается она и ко времени пришествия на землю Сына Божия для спасения человека, чтобы обратить нас к Богу.

Неделя о Мытаре и Фарисее – первый воскресный день, с которого начинается приготовление верующих к началу Великого поста. Фарисей считал высшим проявлением праведности внешнее выражение почитания Бога: пост, исполнение обрядовых законов – и тем самым растил в своей душе тяжелейший грех гордости. Мытарь же – сборщик налогов, презираемый всеми людьми, – осознавал свою греховность и искренне исповедовал ее перед Богом, не считая возможным превозноситься перед кем-либо или кого-то осуждать; поэтому Господь и именует его «более оправданным».

Молитва мытаря – «Боже, милостив буди мне грешному» — принята Церковью как общеупотребительная, т.е., уместная всегда и для каждого из нас. -

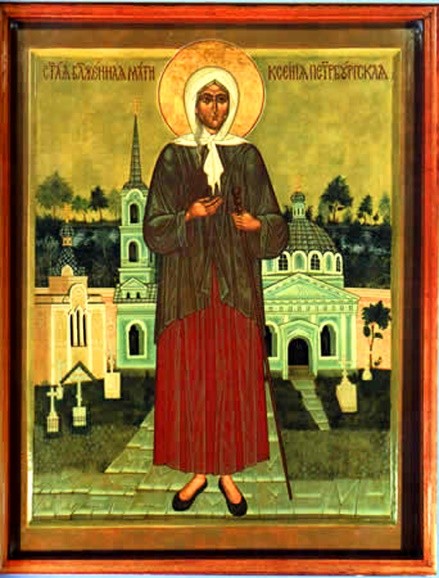

24 января/6 февраля – память Святой Блаженной КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ.

05:57 PM

Знакомясь с житиями святых Русской земли, мы видим, что все они явились не случайно, а тогда, когда в том или ином образе духовного подвига можно было действеннее проявить любовь свою к Богу и к людям. Блаженная Ксения приняла на себя подвиг юродства Христа ради в Петербурге, в середине XVIII века. По сей день она остается единственной канонизированной святой из многих российских подвижниц XVIII-XIX веков. В Промысле Божием не бывает случайностей и потому не случайно то огромное прижизненное почитание, и еще большее посмертное, которым окружил народ «странницу Петрова града».

О детстве и юности Блаженной Ксении нет никаких сведений. В памяти народной сохранилась лишь причина, послужившая к началу подвига блаженной. Ксения была замужем за Андреем Феодоровичем Петровым певчим придворного хора. Жили они в любви и согласии. Имели собственный дом на Петербургской стороне. Было Ксении 26 лет, когда муж ее внезапно скончался. Родственники надеялись, что Ксения поскорбит, поскорбит, да и снова выйдет замуж. Но ее сердце жаждало только одного послужить Богу. Она просила о вразумлении, как устроить дальнейшую жизнь. И тогда в сонном видении увидела преподобную Марию Египетскую, которая возвестила ей о благословении свыше на подвиг юродства Христа ради. Ведь самочинно, без благодатной помощи свыше нести этот подвиг невозможно.

После похорон мужа Ксения одела на себя его одежду: камзол, кафтан, штаны и картуз, стала уверять всех, что муж ее не умер, а умерла его супруга Ксения Григорьевна и просила называть себя Андреем Феодоровичем. Она говорила родственникам и знакомым: «Андрей Феодорович не умер, но воплотился в меня, Ксению, которая давно умерла».

В наследство от мужа Ксении остался дом.. Часть этого дома снимала благочестивая христианка Параскева Антонова. Утешая после похорон «помрачившуюся умом» Ксению, Параскева спросила: «Как же ты будешь жить теперь матушка?» «Да что, ведь я похоронил свою Ксеньюшку, и мне теперь больше ничего не нужно. Дом я подарю тебе, только ты бедных даром жить пускай; вещи сегодня же раздам все, а деньги в церковь снесу, пусть молятся об упокоении души рабы Божией Ксении». На вопрос Параскевы, чем же она будет жить и кормиться, блаженная ответила: «Господь питает птиц небесных, а я не хуже птицы. Пусть воля Его будет».

Родственники Ксении решили, что от большого горя она лишилась рассудка и подали прошение начальнику умершего Андрея Феодоровича, прося не позволять Ксении в безумстве раздавать свое имущество. Начальство умершего вызвало Ксению и из беседы с ней убедилось, что она психически здорова и потому имеет право распоряжаться своим имуществом, как ей захочется.

После этого Ксения раздала все, принадлежащее ей, и ушла навсегда из дома. В своем странном одеянии она целыми днями, в любое время года бродила по улицам Петербурга. Встречающимся знакомым и обращающимся к ней по имени она говорили: «Ну какое вам дело до покойной Ксении, она вам ничего худого не сделала!» Бывало, что злые люди и особенно уличные мальчишки глумились и смеялись над блаженной. Но она переносила все с ангельской кротостью и смирением, продолжаяя зимой и летом, в стужу и зной скитаться по улицам города. Изредка заходила она к своим знакомым, беседовала, обедала и снова отправлялась странствовать. Где она проводила ночи, долгое время никто не ведал. Однажды проследили и выяснили, что Ксения в любое время года, несмотря ни на какую погоду, уходит на ночь за город в поле и до восхода солнца молится, делая земные поклоны на все четыре стороны света.

Постепенно многие из жителей Петербурга поняли, что Ксения по простая побирушка нищая, а особенная. Милостыню она брала не от каждого, а лишь от добрых и благочестивых людей. Брала всегда только копейку и тут же отдавала нищим. Заходила блаженная не в каждый дом, куда ее приглашали, а приглашали ее часто, т.к. заметили, что в домах, где хотя бы недолго побывала Ксения, воцарялись мир, порядок и радость.

Многие жалели ее, старались чем то помочь. Одежда мужа совершенно истлела, и Ксения стала одеваться зимой и летом в лохмотья; на босых ногах, распухших от мороза, носила рваные башмаки. Ей предлагали теплую одежду, обувь, деньги, Ксения не соглашалась брать ничего, но неизменно одевалась в красную кофту и зеленую юбку, либо в зеленую кофту и красную юбку.

Рабочие, возводившие новую каменную церковь на Смоленском кладбище, стали отмечать, что ночью кто-то натаскивает на леса строящейся церкви горы кирпича, оставалось лишь укладывать их в стены. Решили разузнать, кто этот незримый помощник и увидели, как блаженная Ксения ночью носит наверх кирпичи.

Только Богу известно, как могла выдержать босая и еле одетая женщина затяжные Петербургские дожди, когда пронизывающий ветер дует со всех сторон, трескучие морозы, когда и в теплой одежде неуютно. 45 лет подобной жизни провела блаженная и достигла таких высот духовного совершенства, такой силы веры, при которой вся жизнь становится непрестанным чудом, явленным Божественной благодатью. В ее словах и поступках начали видеть глубокий смысл. Если Ксения просила у человека что либо, то вскоре его ожидала беда или утрата; если дарила – то удостоившегося дара ждала неожиданная радость. Купцы, завидев блаженную; немедленно открывали свои лотки и наперебой упрашивали «Андрея Феодоровича» взять что-нибудь из товара. Ибо давно заметили: если Ксения возьмет что либо у хозяина, торговля неизменно будет удачной.

Извозчики, завидя блаженную, гнали лошадей и упрашивали ее проехать с ними хотя бы несколько шагов это приносило удачу в работе.

Особый дар блаженной Ксении состоял в устройстве семейной жизни христиан. Сколько счастливых браков устроила она, посылая невесту туда, где она должна была встретить жениха, благословляла на брак, предостерегала от ошибочного выбора. Матери были убеждены, что если блаженная приласкает или покачает в люльке больного ребенка, тот непременно выздоровеет. Поэтому, увидев Ксению, со всех сторон к ней спешили матери, прося благословить своих деток или просто погладить их по голове.

Известен случай, когда Ксения заботилась о судьбе еще не родившегося младенца. Приходит она к своей давней знакомой Параскеве Антоновой и говорит: «Вот ты сидишь и чулки штопаешь, а не знаешь, что тебе Бог сына послал! Иди скорее на Смоленское кладбище!» Параскева, знавшая, что Ксения ничего не говорит от себя, поспешила на кладбище, рядом с которым увидела толпу народа. Оказалось, что извозчик сбил с ног беременную женщину, которая здесь же на улице родила мальчика, а сама скончалась. Параскева взяла мальчика к себе и усыновила, т.к. несмотря на многие старания, найти отца или других родственников не удалось. Параскева вырастила мальчика, дала образование, и он до самой кончины с любовью заботился о своей приемной матери. Особенно прославило блаженную среди жителей Петербурга чудесное воскрешение утонувшего в Невских водах мальчика. Промыслительно оказалась она рядом с матерью, в неутешном горе оплакивающей утонувшего сына. С дерзновенной мольбой обратилась блаженная Ксения к Господу. По благославлению свыше она прикоснулась руками к утонувшему, и тот ожил.

Часто бывала блаженная в семье Голубевых, состоявшей из матери вдовы и ее семнадцатилетней дочери. Однажды блаженная Ксения неожиданно появилась в дверях их дома в тот момент, когда мать и дочь готовили кофе. Обратясь к дочери, Ксения сказала: «Эх, красавица, ты тут кофе варишь, а муж твой жену хоронит на Охте. Беги скорее туда!» Девушка была смущена услышанным: «Как так? У меня не только мужа, но и жениха то нет. А тут какой- то муж, да еще жену хоронит?». Тогда Ксения строго сказала: «Иди!»

На кладбище мать с дочерью увидели похоронную процессию. Хоронили жену одного доктора, скончавшуюся при родах. Молодой вдовец безутешно рыдал, а когда над телом погребенной насыпали могильный холм, лишился сознания и упал на руки едва успевшим подбежать Голубевым. Когда он пришел в себя, мать и дочь как могли старались утешить его. Началось их знакомство. Год спустя молодой человек сделал дочери Голубевой предложение. Брак их оказался счастливым. Конечно, не без молитвенного предстательства блаженной прозорливицы прожили они долгую, тихую и благочестивую жизнь, а умирая, заповедали чтить память блаженной Ксении и следить за ее могилой.

Еще при жизни своей блаженная Ксения стала многим христианам скорой помощницей в бедах, скорбях и болезнях. Встретила блаженная на улице благочестивую женщину и, подав ей медный пятак, сказала: «Возьми пятак. Тут царь на коне … Потухнет!» Женщина, взяв пятак, в недоумении пошла домой. Выйдя на свою улицу, она увидела, что в доме ее начался пожар. Но не успела добежать до дома пламя было потушено.

Накануне праздника Рождества Христова, 24 декабря 1761 года блаженная Ксения бегала по городу и кричала: «Пеките блины, пеките блины! Завтра вся Россия будет печь блины!» (Блины на Руси традиционно пекли в поминовение усопших) На другой день стало известно о неожиданной смерти Императрицы Елисаветы Петровны.

В письменных свидетельствах не сохранилось сведений о точном времени и обстоятельствах кончины и погребения блаженной Ксении. Однако, сохранившееся до наших дней предание говорит, что перед кончиной блаженная Ксения сподобилась видеть во сне Пресвятую Богородицу, Которая возвестила ей о близости дня завершения ее земного странствия и о том, что до скончания века будут верующие почитать ее.

Скончалась блаженная в конце XVIII начале XIX века на 72 м году жизни и была похоронена на Смоленском кладбище Петербурга, где в свое время она помогала строить церковь в честь Смоленской иконы Божией Матери. Отпевание добровольной страдалицы совершалось в церкви святого апостола Матфея. Люди, получившие от блаженной благодатную помощь, приходили молиться и просить помощи к ней на могилу. И блаженная мати Ксения откликалась делами милости и чудотворения. Если при жизни о ее благодатных дарах знали лишь жители Петербурга, то на ее могилу потянулись люди со всех концов России. Здесь постоянно служили панихиды. Каждый посетитель уносил горсть земли с могилы как святыню, помогавшую в болезнях и скорбях, и потому приходилось время от времени подсыпать землю. Положили поверх могильной насыпи каменную плиту, но ее паломники разбили на мелкие куски и разнесли по домам. Положили новую плиту с ней случилось то же самое. Тогда решили на пожертвования богомольцев возвести каменную часовню над могилой. Почитатели блаженной очень скоро построили часовню, а на могилу положили плиту с надписью: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. На сем месте положено тело рабы Божией Ксении Григорьевны, жены придворного певчего, в ранге полковника, Андрея Феодоровича. Осталась после мужа 26 ти лет, странствовала 45 лет; всего жития ее было 71 год; называлась «Андрей Феодорович». Кто меня знал, да памянет душу мою, для спасения своей души. Аминь.»

Число приходящих к могиле все увеличивалось и к часовне пристроили стеклянную галерею. В часовне с утра до вечера служили панихиды. Сотни писем приходили из Сибири, с Кавказа и других областей России с просьбой помолиться на могиле блаженной Ксении. Неисчислимы чудеса, совершенные и совершаемые по ходатайству блаженной.

После кончины блаженной почитание ее распространилось также и в высших слоях общества. Император Александр III, еще наследником, заболел возвратным тифом. Его жена, будущая императрица Мария Феодоровна, переживала тревожные часы. Тогда кто то из дворцовых принес ей горсть песка с могилы блаженной Ксении и посоветовал положить этот песок под подушку больного, помолившись блаженной. Великая княгиня последовала совету и молитва се исполнилась. Ночью у постели больного она забылась, и ей было видение: стоит старая женщина в странном наряде и говорит: «Твой муж выздоровеет. Тот ребенок, которого ты теперь носишь в себе будет девочка. Назовите ее в мое имя Ксенией. И она будет хранить вашу семью от всяких бед.»

Все, что сказала блаженная, исполнилось с точностью больной выздоровел и родившуюся вслед за этим девочку назвали Ксенией. Поминая благодатную помощь от блаженной Ксении, Мария Феодоровна ежегодно приезжала на ее могилу и заказывала панихиды. И до самой революции среди бесчисленного потока верующих, приходивших к могиле блаженной, можно было видеть вдовствующую императрицу.

Многие благочестивые женщины в семейных несчастьях, особенно когда в доме муж пьяница, обращались и ныне обращаются к заступничеству блаженной Ксении. В таких случаях, как свидетельствуют сами пьяницы мужья, блаженная Ксения с посохом в руке являлась им во сне и грозно требовала бросить пьянство.

В 1902 году над могилой блаженной Ксении была построена новая часовня с мраморным иконостасом и надгробием посредине. По стенам установили иконы, пожертвованные почитателями блаженной. Над входом в эту часовню, с наружной стороны, была сделана надпись: «Раба Божия Ксения». С утра и до поздней ночи часовня не закрывалась. По свидетельству современников ни на одном из мест упокоения праведников в России XIX начала XX века (кроме гробницы преподобного Серафима Саровского до его прославления) не служилось столько панихид, сколько на могиле блаженной Ксении.

В 1986 году чудом сохранившуюся от уничтожения часовню блаженной Ксении с любовью реставрировали и освятили. Святая блаженная Ксения во всей полноте исполнила тот подвиг, который обозначен в ее имени. Поскольку день кончины святой неизвестен, Русская Православная церковь при канонизации установила празднование блаженной в день ее ангела – Преподобной Ксении Римляныни (6 февраля)

-

-

Указ правящего архиерея о сборе пожертвований на Свт.Троицкую Семинарию.

08:23 AM

УКАЗЪ

Всѣмъ о.о. настоятелямъ, священнослужителямъ, клиру и прихожанамъ Канадской Епархiи.

Симъ увѣдомляется, что въ согласiи съ рѣшенiемъ, принятымъ и утвержденнымъ Арxiерейскимъ Синодомъ Русской Зарубежной Церкви, въ одно изъ воскресенiй, ближайшихъ ко дню празднованiя Собора Трехъ Святителей, что отмѣчается 30 января/12 февраля 2026 г., въ храмахъ всѣхъ нашихъ Епархiй проводится особый тарелочный сборъ на нужды нашей Свято-Троицкой духовной семинарiи въ Джорданвиллѣ.

Нашъ священный долгъ состоитъ въ томъ, чтобы подготовка образованныхъ пастырей въ нашей Семинарiи, что сегодня особенно важно, проходила безъ помѣхъ. Каждому изъ насъ слѣдуетъ по мѣрѣ силъ усердно заботиться объ этомъ.

Какъ уже не разъ говорилось, о. о. настоятелямъ слѣдуетъ присматриваться къ своимъ молодымъ прихожанамъ, т.к. быть можетъ, кто-либо изъ нихъ изъявитъ готовность обучаться въ нашей семинарiи, дабы впослѣдствiи принять на себя священническое послушанie.

Предписываю о.о. настоятелямъ провести указанный сборъ въ воскресенье 2/15 февраля, предваривъ его умѣстнымъ сему случаю назидательнымъ словомъ, обращеннымъ къ прихожанамъ, напомнивъ имъ о славной исторiи нашей Семинарiи, равно и о ея важнѣйшей роли въ наши многотрудные времена.

Просимъ посылать чеки нашему казначею o. Марку Люмесу:

Rev. Mark Luimes,

7816 Mud Street West, Grassie ON L0R 1M0

Tel: (905) 512-0723 • mark@luimes.caГАВРIИЛЪ

Архieпископъ Монреальскiй и Канадскiй

02/2/2026-CA

2 февраля/20 января 2026 годаDIRECTIVE

To the Reverend Rectors, Clergy & Parishioners

Of the Diocese of Canada

You are hereby reminded that, in accordance with the decision reached and confirmed by the Synod of Bishops of the Russian Orthodox Church Outside of Russia, on one of the Sundays closest to the feast day of the Synaxis of the Three Holy Hierarchs, which is celebrated on 30 January/12 February 2026, a special plate collection is to be taken up in all the churches of our Diocese for the needs of our Holy Trinity Orthodox Seminary, in Jordanville.

It is our sacred duty to prepare educated pastors in our Seminary, and—what is especially important today—without encumbrances. Each of us should, to the utmost of his abilities, take up this task with diligence.

As you have been reminded more than once, the reverend rectors should watch their young parishioners, since it is possible that some of them may show a readiness to study in our Seminary, so as later to take up the obedience of priests.

I order the reverend rectors to make the aforementioned collection on Sunday, 2/15 February, preceding it with an edifying sermon appropriate to the occasion, addressed to the parishioners, reminding them of the glorious history of our Seminary and the very important role it plays in our most difficult times.

Please send cheques to:

Rev. Mark Luimes,

7816 Mud Street West, Grassie ON L0R 1M0

Tel: (905) 512-0723 • mark@luimes.caGabriel,

Archbishop of Montréal & Canada

02/2/2026-CA

January 20/February 2, 2026 -

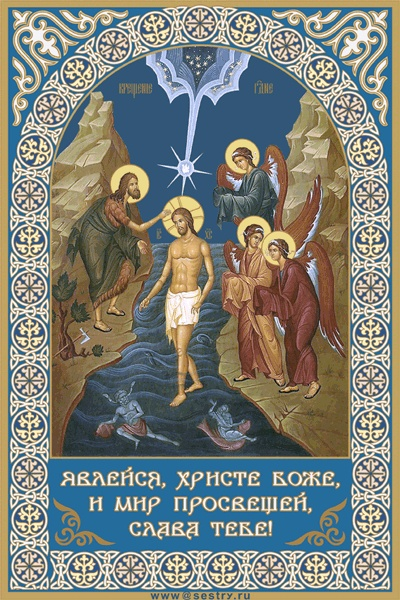

6/19 января – Крещение Господне. Богоявление.

10:55 AM

Великий праздник Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа называется также Богоявлением и Просвещением. Богоявлением называется праздник потому, что при Крещении Господа явилась миру Пресвятая Троица (Мф. 3, 13—17; Мк. 1, 9—11; Лк. З, 21—22). Бог Отец глаголал с небес о Сыне, Сын крестился от святого Предтечи Господня Иоанна, и Дух Святой сошел на Сына в виде голубя. С древних времен этот праздник назывался днем Просвещения и праздником Светов, потому что Бог есть Свет и явился просветить «седящих во тме и сени смертней» (Мф. 4, 16) и спасти по благодати падший человеческий род. Кроме того, Господь после Крещения выступил на Евангельскую проповедь, показал Себя миру как Спаситель и Мессия, Просвещением и «Праздником Светов» потому, что Бог — это вечный свет, просвещающий мир.

Накануне прихода Иисуса Христа человечество переживало полное моральное падение. Языческий мир погряз в пороках, низойдя в самую глубину нечестия. Реки беззакония разлились по всей земле. Люди служили дьяволу, забыв и оставив своего Творца. Сам воздух был осквернен дымом идольских жертв, курившийся повсюду. Но восставить себя из глубины нравственного падения человечество было бессильно. Исцелить этот больной, измученный собственными слабостями и несовершенствами мир предстояло своею проповедью, смертью и воскресеньем Христу-Спасителю. Об имеющемся прийти Искупителю время от времени давались пророчества и обетования избранному народу, Израилю. Ждали Его прихода все жители востока. Их взоры всех были обращены на Иудею, откуда ожидали Царя, имеющего овладеть вселенной.

Напряженнее всех ожидали Спасителя-Мессию иудеи. И потому, когда последний пророк Ветхого Завета Иоанн Предтеча призвал ожидающих Спасителя, очиститься в водах Иордана, к нему потекли десятки тысяч. Пришли к нему и лицемеры фарисеи и циничные аристократы саддукеи. Они тоже знали, что наступает время прихода Мессии. Но пророк от притворно набожных фарисеев и саддукеев, зная их лживую натуру, потребовал не словесного покаяния, а реальных дел добра, достойных плодов покаяния. Для иудейских вождей у Иоанна Предтечи не нашлось никакого сочувствия. Это стало для них тяжелейшим потрясением. Трудно описать разочарование этих людей. Ведь выяснилось, что ничего хорошего от прихода Мессии им ждать не стоит.

Едва ли не последним пришел креститься к Иоанну Сам Христос и не сразу был узнан пророком. Подобно всем иудеям, Иоанн ждал Мессию в несколько ином облике — величественном, царском. Но с первых же мгновений пророк распознал, что пришелец неизмеримо превосходит его. «Мне надобно креститься от Тебя и Ты ли приходишь ко мне?» (Мф. 3,14) — В каждом слове Иоанна сквозит удивление. Но Иисус ответил ему, что так надлежит совершиться правде. А правда заключалась в том, чтобы Христос явился в мир не повелевать, а служить. Так, в рабском виде, начал Он служение, в рабском виде был и казнен.

Не очиститься сошел в воду Спаситель, а очистить ее. Все более и более прозревал Иоанн, пока наконец великое чудо Богоявления не открыло ему глаза окончательно. Отверзлись небеса, и увидел пророк Духа Божия, который сходил, как голубь, и ниспускался на Христа. И раздался глас с небес: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в котором Мое Благоволение» (Мф.3.7)

Так началось служение Спасителя. Светозарную плоть Свою погрузил Он в грязные воды мира сего и вновь сделал их живоносными.

В древности был обычай в ночь под Крещение петь дивные песни Богу и зажигать костры и факелы на улицах, площадях, перекрестках и во дворах, так что столица Византии, Константинополь, в эти ночи казалась объятой пламенем. В древней Церкви существовал также обычай крестить оглашенных в навечерие Богоявления, так как Крещение и является духовным просвещением людей.

О Святой воде

Когда Спаситель вошел во Иордан и принял крещение от Иоанна, произошло соприкосновение Богочеловека с тварной материей. И поныне в день Крещения именно по церковному, старому стилю, когда в храмах освящается вода, она делается нетленной, то есть не портится много лет, даже если ее держать в закрытом сосуде. Это происходит каждый год и только на праздник Крещения по православному, Юлианскому календарю. В этот день, по словам одной из церковных стихир, «освящается всех вод естество», поэтому не только вода в церкви, но и все воды приобретают первозданное свойство нетления. Даже вода из-под крана в этот день становится «крещенской», Великой Агиасмой — Святыней, как называется она в Церкви. Не подверженная присущим обычной воде процессам распада и гниения, по своим физическим свойствам крещенская вода будет стоять нерушимая на протяжении года, а то и большего времени. А на следующий, после Крещения, день все воды снова приобретают свои обычные свойства.

Крещенская вода есть одно из — наряду со множеством других — свидетельств неотмирной природы Церкви, уже здесь, на земле, причастной Церкви Небесной. И совершающееся в ней преодолевает законы природы, вернее, законы нынешнего состояния естества, как не раз звучит в церковных песнопениях: «Побеждается естества чин». И это дивное свидетельство чудесности крещенской воды невозможно, как бы ни хотелось некоторым, объяснить никакими рациональными причинами. И конечно, здесь дело не в тех ионах или катионах серебра или каких-то иных металлов, которые якобы попадают в чашу с давно уже не серебряных богослужебных крестов и богослужебных сосудов, после чего вода не портится. Никакой катион не освятил бы городской водопровод и никакие частицы драгоценных металлов не дали бы возможность нашим предкам в прежние века преобразить на Крещение воду в освященных источниках, в больших и малых реках и озерах.

На Руси Крещение (19 января) исстари праздновалось широко и торжественно. В канун, как рассказывает герой романа Ивана Шмелева «Лето Господне», «ставят кресты…мелком-снежком…на сараях, на коровниках, на всех дворах». А на следующий день вся Москва высыпала на улицу и заполняла окованную льдом Москву-реку у прорубленной во льду Иордани… Крестный ход «на Иордань» совершался во всех русских городах.

Крещенская вода освящает, исцеляет благодатью Божией каждого человека, с верой причащающегося ее. Как и святое Причастие, она принимается только натощак. Ее пьют больные, ослабевшие люди, и по вере выздоравливают и укрепляются. Старец иеромонах Серафим Вырицкий всегда советовал окроплять крещенской водой продукты и саму пищу. Когда кто-нибудь сильно болел, старец благословлял принимать по столовой ложке освященной воды через каждый час. Он говорил, что сильнее лекарства, чем святая вода и освященное масло, нет. Святая вода гасит пламя страстей, отгоняет злых духов — вот почему ею окропляют жилище и всякую вещь.

Святая Церковь в празднике Крещения Господня утверждает нашу веру в высочайшую, непостижимую разумом тайну Трех Лиц Единого Бога и научает нас равночестно исповедовать и прославлять Святую Троицу Единосущную и Нераздельную; обличает и разрушает заблуждения древних лжеучителей, пытавшихся мыслью и словом человеческим объять Творца мира. Церковь показывает необходимость Крещения для верующих во Христа, внушает нам чувство глубокой благодарности к Просветителю и Очистителю нашего греховного естества. Она учит, что наше спасение и очищение от грехов возможно только силою благодати Святого Духа и потому необходимо достойно хранить эти благодатные дары святого Крещения для сохранения в чистоте той драгоценной одежды, о которой говорит нам праздник Крещения: «Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся» (Гал. 3, 27).