News

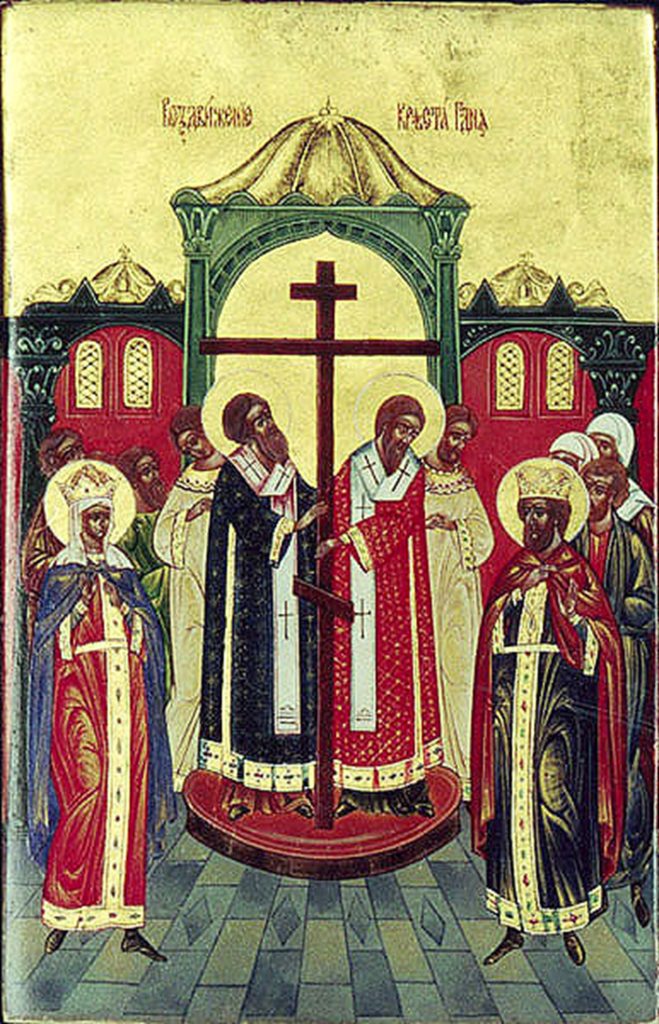

14/27 сентября – Воздвижение Честнаго Креста Господня.

08:39 AM

Велико значение этого праздника, в Богослужебном круге Церкви он относится к двунадесятым, то есть, к двенадцати главным праздникам.

Праздник Воздвижения подобен Страстной неделе, которая бывает перед Пасхой, он также посвящен усиленной молитве и строгому посту, но если на Страстной мы вместе с Церковью плачем над Божественным Страдальцем, то в день Воздвиженья мы радуемся о плодах Его страданий: искуплении человечества от первородного греха и победе Спасителя над адом и смертью. Церковь воздвигает Честный Крест, как орудие этой победы, и в этот день особо чествует Его, как величайшую святыню.

В христианской Церкви в двадцатых годах четвертого столетия произошло событие, оказавшее глубокое влияние на церковную жизнь того времени и прочно вошедшее в сознание верующих последующих веков: на Голгофе были открыты остатки древа Креста, на котором был распят Господь Иисус Христос. Это событие связывается с именем св. Елены, матери императора Константина, которая, посетив святые места Палестины и много сделав для их благолепия, организовала и поиски Креста Господня.

Историческая достоверность этого события подтверждается как фактами религиозно-церковной жизни, так и свидетельством церковных писателей и историков Церкви. Известный востоковед Ассемани (1687—1768) полагал, что св. Крест найден св. Еленою 3 мая 326 года (из расчета римского Юлианского календаря). Дату 326 год называет и историк Сократ. Но, по заключению известного русского богослова проф. М. Скабаллановича, основывавшегося на позднейших данных, обретение Креста нельзя относить к 326 году, так как, по ряду данных, св. Елена умерла в 325 году, а не в 327, как полагали ранее. Проф. М. Скабалланович считает более правильным указание александрийской хроники, которая считает годом обретения Креста 320-й, а по отзыву хронографа Феофана, это событие могло быть и раньше. Историк Сократ говорит об обретении Креста Еленою и об отправке части святого древа императору Константину (Созомен упоминает об исцелении через обретенный Крест одной знатной женщины. Руфин указывает, что обретение Креста произошло при Иерусалимском епископе Макарии, и что Крест был узнан через исцеление пораженной тяжелой болезнью полумертвой женщины (6). Св. Кирилл Иерусалимский (350— 387) об обретении Креста говорит в беседах 4-й, 10-й, 13-й и в письме к Констанцию. Павлин, епископ Ноланский (†431), в письме к Северу повествует, что св. Елена собирала сведения о месте, где был засыпан землею Крест, не только среди христиан, но и среди иудеев. Крест, продолжает Павлин, был узнан через воскрешение недавно умершего, после возложения на него древа Креста, между тем как возложение на умершего двух других крестов никакого действия не произвело. По словам Григория Турского (†594), Крест был найден по указанию некоего Иуды, который затем принял крещение и получил имя Кириак. Св. Амвросий (340—397) в похвальном слове Византийскому императору Феодосию Великому говорит, что были найдены не только Крест, но и надпись (дощечка) над ним и гвозди. Св. Иоанн Златоуст (347—407) в беседе 85-й также упоминает о дощечке с надписью и говорит, что, когда было откопано древо Креста, оно было узнано потому, во-первых, что находилось в середине между двумя крестами, и, во-вторых, по надписи, ибо кресты разбойников не имели надписей.

Само событие обретения Честного Креста Господня происходило при большом стечении народа. В «Житиях святых», месяц сентябрь, 14-е число, в «Сказании о Воздвижении Креста» говорится: «Когда был обретен Крест, некоторые не имели возможности видеть и облобызать св. Крест и просили, чтобы, по крайней мере, им показали Крест. Тогда Макарий, епископ Иерусалимский, став на возвышенном месте, воздвигая Крест, показал его народу».

Событие обретения древа Креста Господня можно дополнить следующими историческими фактами: известно, что в 614 году, когда персы опустошили Палестину и Иерусалим, и патриарх Захария был взят в плен, вместе с ним были унесены завоевателями в Персию и части Креста. По мирному договору, заключенному между персами и греками в 628 году, патриарх Захария был освобожден из плена, возвращены были и части Креста .

Обретение Креста Господня напомнило верующим о величайшем божественном подвиге, о спасительной жертве — крестной смерти Господа нашего Иисуса Христа. И вполне понятно, что в связи с событием обретения Креста Господня мысль церковных учителей и писателей усиленно занялась вопросами о значении крестной смерти Иисуса Христа, раскрытием учения о тайне Креста. Над разрешением этих вопросов много потрудился св. Иоанн Златоуст. Вот его размышления о тайне Креста: «Если кто-либо спросит меня, что дивного сотворил Христос, то я опущу небо, землю, море, воскрешение многих мертвецов и прочие сотворенные Им чудеса, именно умножение хлебов, превращение воды в вино, — и укажу только на Крест, который славнее прочего».

Наш знаменитый отечественный богослов архиепископ Херсонский Иннокентий говорит, что воздвижением Креста Господня изображается все, что было и есть в жизни нашего Господа, и все, что должно быть и чего, может быть, нет в жизни нашей.

Воздвижением Креста изображается, во-первых, вся жизнь нашего Господа. Ибо из чего слагается жизнь сия? — Из неисповедимого уничижения и столь же неисповедимой славы, кои, несмотря на свою противоположность, соединяясь между собою и пресекая друг друга, уже сим самым образуют крест. «Иже, во образе Божий сый, — так изображает Апостол жизнь нашего Господа, — не восхищением непщева быти равен Богу, но Себе умалил, зрак раба приим, в подобии человечестем быв, и образом обретеся яко же человек, смирил Себе, послушлив быв даже до смерти, смерти же крестныя». Вот лествица нисхождения Сына Божия! Кто может исчесть все ее ступени? — «Темже,— Продолжает Апостол, — и Бог Его превознесе и дарова Ему имя, еже паче всякаго имене, да о имени Иисусове всяко колено поклонится, небесных и земных и преисподних, и всяк язык исповесть, яко Господь Иисус Христос в славу Бога Отца» (Филипп. 2, 6—11). Вот лествица восхождения Сына Человеческого! Кто может указать последний предел ее?

Итак, христианин, видя крест, низводимый долу (книзу), представь себе, сколько можешь, различные роды и виды уничижений своего Господа: как Он оставляет престол славы, нисходит на землю и вселяется во утробу Девы; как, по рождении, полагается в яслях, терпит обрезание и бежит от Ирода во Египет; как проводит тридцать лет в безвестности Назарета, в повиновении бренным родителям, в трудах древоделия; как потом приемлет крещение от раба, искушается от сатаны и проповедует Царствие Божие среди всякого рода лишений, клевет и опасностей; как предается учеником, осуждается, как возмутитель, и возносится на крест; как в самом гробе стрежется, яко обольститель, и в то же время нисходит в ад для проповеди в мире духов; как, наконец, среди самой славы Своей, уже по вознесении на небо, Он продолжает быть, особенно в лице истинных последователей и членов Своих, предметом пререкания, вражды и гонений. Представь, христианин, все это при виде низводимого долу Креста Господня, и помысли: для чего Господь твой претерпел и продолжает терпеть столько уничижений?— Он мог наслаждаться славою, которую имел у Отца, «прежде мир. не бысть» (Ин. 17, 5), а тебя предоставить твоим бедствиям; но не предоставил, а благоволил оставить славу Свою и претерпеть все роды уничижений, чтобы покрыть твою срамоту, возвратить тебе славу, тобою потерянную, очистить кровию Своею твои грехи, и соделать тебя паки наследником неба.».

День Воздвижения креста Господня воспринимался русскими крестьянами как день борьбы между светлыми и темными силами: чистое борется с нечистым, правда с ложью, Бог с дьяволом. Светлое начало побеждает темное с помощью Честного и Животворящего Креста. В этот важный день человек должен быть чистым перед Богом: должен думать о своих грехах и поститься. Пост в этот день соблюдался очень строго: «Кто скороми на Воздвиженьев день чурается, тому семь грехов прощается», «Кто не постит Воздвиженью — Кресту Христову, на того семь грехов воздвигнутся».

В народном сознании этот день также связывался с «движением» природы — постепенным переходом осени в зиму: «Воздвиженье осень зиме навстречу двигает», «Воздвиженье кафтан с плеч сдвинет, тулуп надвинет», «Воздвиженье — хлеб с полей сдвинулся», «На Воздвиженье последняя копна с поля движется, и последний воз на гумно торопится».