News

-

26 марта/8 апреля – Лазарева Суббота.

08:25 PM

Незадолго до Своей последней Иерусалимской Пасхи Господь вмес¬те с учениками вновь появился в деревне Вифания (по нашему – Бедняковка) на северо-восточном склоне Масличной горы – Елеона. 3десь, в пригороде Иерусалима, Господом был воскрешен «некто Лазарь», брат Марии, – по преданию, той самой, «которая помазала Господа миром и оттерла ноги Его воло¬сами своими (от Иоанна, гл.II, ст.1-2), – и Марфы.

Христос часто посещал их дом, а Лазаря называл своим другом. Однажды Лазарь заболел, и, когда весть об этом дошла до Христа, Он сказал: “Это болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий”.

Лазарь скончался за четыре дня до прихода Иисуса в Вифанию. Услышав о смерти Лазаря, «Иисус прослезился»,– говорится в Евангелии (Ин. 11, 35). Из Писания мы знаем о том, что Христос плакал трижды в земной жизни, сейчас это были слезы «о том, что Лазарь должен был умереть, потому что мир во зле лежит и всякий человек смертей из-за того, что грех владеет миром. Христос тут плакал о Своем друге Лазаре, и в более широком смысле – об этом ужасе: Бог дал всей твари вечную жизнь, а человек грехом ввел смерть, и вот светлый юноша Лазарь должен умереть, потому что когда-то грех вошел в мир», – поясняет митрополит Сурожский Антоний.

Но Христос велел “отнять” камень от пещеры, в которой похоронили праведника, и воззвал к нему: “Лазарь! Иди вон”. Умерший воскрес и вышел из погребальной пещеры. Весть о чуде быстро разнеслась по Иудее. И когда на следующий день Христос въехал в Иерусалим на молодом осленке, множество людей встречало Его как царя. Они постилали на Его пути свои одежды и пальмовые ветви, символом которых в России являются вербы. Именно после чуда воскресения Лазаря первосвященники приняли решение убить Иисуса. А святой Лазарь после своего воскрешения прожил еще 30 лет – он был епископом на острове Кипр.

Мощи его были перенесены с Кипра в Царьград в IX веке, при Льве Мудром.

Во время Своей земной жизни Христос сотворил чудо воскрешения из мертвых трижды. Сначала Он воскресил сына наинской вдовицы, которого уже несли хоронить. Второе чудо воскрешения было совершено Господом над двенадцатилетней дочерью Иаира. И наконец, третье – чудо воскрешения из мертвых Лазаря четверодневного.

В праздничном тропаре есть слова: «Общее воскресение прежде Твоея страсти уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря». Как писал об этом Свт. Лука (Войно–Ясенецкий), «это значит, что Христос воскресил Лазаря для того, чтобы уверить нас в возможности общего воскресения всех людей в день Страшного Суда, чтобы опровергнуть нечестивое мнение людей, утверждающих, будто воскресения мертвых быть не может, будто со смертью человека все кончается, и он погружается в вечную глубочайшую тьму.Св. апостол Павел говорил весьма важные слова о воскресении Господа Иисуса Христа: “Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес; а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, Которого Он не воскрешал, если, то есть, мертвые не воскресают; ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес; а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша” (1 Кор. 15, 13-14).

Вера наша тщетна – вера во Христа, вера в Бога тщетна, если не верить в воскресение, всеобщее воскресение, и прежде всего воскресение Христово.

Скажите, разве не терзает сердца миллионов людей тяжкий вопрос: как. зачем, почему попускает Бог, чтобы грешные, нечестивые, угнетающие других, отнимающие имущество вдов и сирот, лжецы, лжесвидетели, доносчики, – чтобы они благоденствовали, как часто видим. Как допускает, чтобы люди благочестивые, люди тихие, люди добрые, люди бедные испытывали тяжкую нужду, подвергались гонениям сильных. Где, говорят, правда у Бога?

Где?!! В воскресении – в воскресении мертвых!

Праведники воскреснут в воскресение живота, а грешные в воскресение суда. И будет Страшный Суд – будет суд!

Получат воздаяние все несчастные, все страдавшие, все гонимые, все преследуемые за Христа – получат воздаяние в радости райской.

Получат воздаяние и те окаянные, которые попирали закон Христов, которые сеяли везде сатанинскую ненависть. Восстанут и они и услышат из уст Спасителя нашего: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его» (Мф. 25, 41)».

-

25 марта/7 апреля – Благовещение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

08:22 PM

В древности празднику Благовещения давали разные имена: Зачатие Христа, Благовещение о Христе, Начало искупления, Благовещение ангела Марии. Название праздника – Благовещение – передает главный смысл его: возвещение Архангелом Гавриилом в Назарете Деве Марии благой вести о зачатии и о рождении Ею Богомладенца Христа.

Раскопки, проведенные неподалеку от Благовещенской церкви в Назарете, обнаружили множество следов не только времен первого века по Рождеству Христову, но и значительно более ранних: место это было заселено едва ли не в каменном веке. Однако, Назарет во времена, которые интересуют исследователей Нового Завета, был символом глубочайшей провинции, На то были свои причины. Древний торговый путь Виа Марис, что связывал Дамаск с Газой и Египтом, проходил приблизительно в шести милях к востоку от горы Фаворской. А поскольку Назарет лежит в долине, окруженной холмами, подобно амфитеатру, он поневоле оставался в стороне от дороги: движение караванов обходило его полукружьем. Эти несколько десятков домиков, виноградники, маслобойни, огороды — так бы и дремали в полузабытьи под галилейским небом, если б Господь рукою сильною и мышцею напряженною не выдвинул Назарет в самый первый ряд истории человечества.

«На том месте, где был дом праведного Иосифа, в коем совершилось благовещение, устроен католический монастырь. От святого дома сохранились три небольшие комнаты, одна над другою, в виде пещер, вырытых в природной каменной скале.

…В нижней природной пещере, где было жилище Пресвятой Богородицы, устроен католический же храм, в который спускаются по мраморным ступеням. Под престолом сего храма изображен мраморный круг с крестом, означающий то место, где стояла Пресвятая Дева во время Архангельского благовестия» (Троицкие Листки. 1885 г.).

Изданный в 1914 году для русских паломников «Путеводитель» греческого архимандрита Пантелеймона добавляет, что «над колодцем, у которого было благовещение Деве Марии от Архангела Гавриила, при Константине Великом воздвигнута была базилика, сохраняемая до VI века».

Между тем знаменитая паломница Сильвия-Этерия, посетившая Палестину в эпоху расцвета византийского храмостроительства, в своих путевых записках о праздновании Благовещения не сообщает ничего, — хотя о прочих праздниках рассказывает весьма детально. И на Лаодикийском соборе, то есть в VI столетии по РХ, праздник Благовещения также не обсуждается, тогда как именно на этом соборе занимались установлением дней празднования событий священной истории. Первые сведения о Благовещении мы обнаруживаем в так называемых Пасхальных Хрониках, относящихся к VII веку. Здесь уже география ни при чем. Неупоминание назаретской святыни и праздника Благовещения — есть результат острейшего конфликта между «церковью обрезанных» и «церковью языков», — т.е. иудеохристианами и верными из иных народов. Галилейский христианский центр, само существование которого прежде отрицалось, с его множеством храмов и тысячами прихожан, был именно «церковью обрезанных». О святых местах, принадлежащих противной стороне, ревнители упоминать отказывались. Когда секта иудеохристиан пришла в упадок, положение почти тотчас же изменилось.

В середине пятидесятых годов ХХ столетия францисканский монах, археолог Беллармино Багатти приступил к раскопкам у дома Святого Семейства в Назарете.

Крупнейший специалист по христианским древностям в Палестине, Багатти оказался тем, кому выпала честь «докопаться» до самых любопытных за последние десятилетия открытий в новозаветной науке.

На одной из стен, примыкающих к комнате-пещерке Благовещения, им была обнаружена греческая надпись, сделанная никак не позже II столетия по Рождеству Христову. Надпись эта гласит ХЕ МАRIА («Радуйся, Мария»). Перед нами — начальные слова Благовещения Архангела Гавриила.

Посмотрим теперь на икону праздника: Архангел Гавриил сходит к Деве, чтобы ей возвестить Благую весть: Сын Божий становится Сыном Человеческим. Исполняется пророчество Исаии, – и Богородица отвечает смиренным согласием на ангельскую весть: «Да будет Мне по слову Твоему».

Церковное Предание гласит, что в тот самый момент, когда Деве Марии явился Архангел Гавриил, она читала книгу пророка Исаии, и как раз задумалась над словами о рождении Мессии от Девы. С Благовещением у нас в народе издревле связаны некоторые особенные обычаи, приметы и поговорки Говорят, например, что в Благовещение «птица гнезда не вьет, девица косы не плетет», т.е. всякая работа – грех. Приведем еще несколько подобных же образцов.На Благовещение весна зиму поборола.

На Благовещенье и на Пасху грешников в аду не мучают.

Каково Благовещенье проведешь, таково и весь год.

На Благовещенье на суровую пряжу не глядят (запрет работы).

Под дымом не сидят (т. е. не готовят горячего и выходят спать в сени, в клети).

Кукушка без гнезда за то, что завила его на Благовещенье.

Если в день Благовещенья ветер, иней и туман — к урожайному году.

На Благовещенье дождь — родится рожь.

Мокрое Благовещенье — грибное лето.

На Благовещенье хороший улов рыбы.

На Благовещенье мороз — урожай на грузди.

На Благовещенье гроза — к теплому лету, к урожаю орехов.

Благовещенскую золу сохраняют для капусты и других огородных растений, когда они портятся, то посыпают их этою золою.

Благовещенскую капусту мороз не бьет (т. е. из семян, собранных на Благовещенье из кочня).

Икону Благовещения ставят «в кадку с яровым зерном, предназначающимся для посева, приговаривая при этом:

Мать Божья!

Гавриил-архангел!

Благовестите,

Благоволите,

Нас урожаем благословите:

Овсом да рожью,

Ячменем, пшеницей

И всякого жита сторицей!»Раньше в Москве на Благовещенье соблюдали обряд «отпущенья птиц на волю». Утром горожане покупали у ловцов птиц и тут же выпускали их.

Синички-сестрички,

Тетки-чечетки,

Краснозобые снегирюшки,

Щеглята-молодцы,

Воры воробьи!

Вы по воле полетайте,

Вы на вольной поживите,

К нам весну скорей ведите! -

Сбор средств на погребение протодиакона Василия Милонова.

08:26 PM

Всeм о.о. настоятелям, священнослужителям и прихожанам Канадской Епархiи.

Дорогие отцы и братия!

С прискорбием уведомляем, что 15/28 марта после тяжкой болезни отошел ко Господу дорогой всем нам собрат и сомолитвенник, о. протодиакон Василий Милонов, один из старейших наших клириков, чья жизнь и служение на протяжении многих лет были связаны с Канадской епархей. Как следствие этой ужасной потери, мы все разделяем чувство печали, горя, равно и скорбь душевную , вызванную его внезапной кончиной. Нам всем будет его очень не хватать. О. Василий был как преданным членом духовенства РПЦЗ так и преданным семьянином. По милости Божией, многие из нас смогли, сами того не осознавая, попрощаться с ним на нашем недавнем пастырском говении в Оттаве. Отпевание состоится в понедельник, 21 марта/3 апреля в 10 утра в храме Св. Блаженной

Ксении Петербургской, Каната,Онтарио. В связи с трагической и неожиданной кончиной отца Василия мы, его друзья, сочли

разумным организовать эту кампанию по сбору средств, чтобы посильно помочь его ближним с расходами на похороны и другими непредвиденными тратами, с которыми теперь столкнется его семья.Ссылка на пожертвования: https://www.gofundme.com/f/protodeacon-vasily-Milonow/donate

Любая ваша помощь будет встречена с благодарностью Мы также просим: пожалуйста, помяните в своих молитвах нашего дорогого друга, отца Протодиакона Василия. Царство Небесное, вечный покой!

Канцелярия Канадской Епархии

16/29 марта 2023 года

-

Отошел ко Господу протодиакон Василий Милонов.

02:32 PM

Всѣмъ о.о. настоятелямъ и священнослужителямъ Канадской Епархiи.

Съ прискорбіемъ извѣщаемъ, что сегодня 15/28 марта послѣ тяжкой болѣзни отошелъ ко Господу дорогой всѣмъ намъ собратъ и сомолитвенникъ, о.протодіаконъ Василій Милоновъ, одинъ изъ старѣйшихъ нашихъ клириковъ, чья жизнь и служеніе на протяженіи десятилѣтій были связаны съ Канадской

епархіей. Просимъ о.о. священнослужителей за ближайшей Божественной Литургіей помянуть отошедшаго протодіакона Василія, а тамъ, гдѣ это это окажется возможнымъ, безотлагательно отслужить панихиду. «Во блаженномъ успеніи вѣчный покой подаждь, Господи усопшему рабу Твоему протодіакону Васілию и сотвори ему вѣчную память…»ГАВРIИЛЪ

Архieпископъ Монреальскiй и Канадскiй15/28 марта 2023 года

-

Просимъ всех молиться о здравии тяжко болящего протодиакона Василия

08:15 PM

Всeм прихожанам Канадской Епархии.

Как уже известно, тяжкая болезнь посетила одного изъ старейших клириков нашей богоспасаемой епархии: о. протодиакона Василия Милонова. К великому нашему сожалению, врачи подают мало надежды на его выздоровление. Но недаромъ же в Писании говорится: Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою (Псалтирь 39:5).

Просимъ всех неукоснительно молиться о здравии тяжко болящего протодиакона Василия.ГАВРIИЛЪ

Архieпископъ Монреальскiй и Канадскiй12/25 марта 2023 года

-

13/26 марта – Неделя 4-я Великого Поста. Память Преподобного Иоанна Лествичника.

03:21 PM

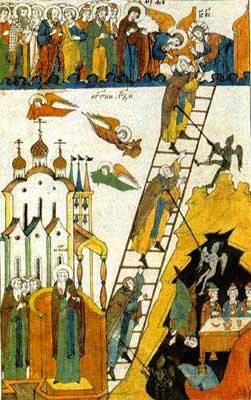

В Богослужении четвертой недели Великого поста св. Церковь предлагает нам высокий пример постнической жизни в лице пр. Иоанна Лествичника, написавшего сочинение, в котором он показал лествицу или порядок добрых деяний, приводящих нас к Престолу Божию.

Св. Иоанн родился около 570 года и был сыном святых Ксенофонта и Марии, память которых празднуется 26 января по старому стилю. На 20 году жизни он постригся в иночество в Синайском монастыре. По смерти старца Мартирия, под руководством которого подвизался 19 лет, св. Иоанн удалился в пустынное место, называемое Фола, где провел 40 лет в строгом посте, молитве, уединении и безмолвии. Он уклонялся от всякого рода особенных подвигов. Вкушал он все, что дозволялось по иноческому обету, но – умеренно. Не проводил ночей без сна, хотя спал не более того, сколько необходимо для поддержания сил, чтобы непрестанным бодрствованием не погубить ума. Перед сном долго молился; много посвящал времени чтению душеспасительных книг. Но если во внешней жизни пр. Иоанн действовал во всем осторожно, избегая крайностей, опасных для души, то во внутренней духовной жизни он, «возгораемый божественной любовью», не хотел знать границ. Он особенно глубоко был проникнут чувством покаяния и источал обильные слезы, сокрушаясь о своих грехах. Вся жизнь его была непрестанная молитва и безмерная любовь к Богу. После 40 лет подвигов он сделался игуменом Синайской обители, но через 4 года снова удалился в уединение и мирно отошел ко Господу, 80 лет от роду.

Величайший из подвижников благочестия, пр. Иоанн не только сам достиг высоты духовного совершенства, но и другим оставил руководство для их духовной жизни, написав душеспасительное сочинение «Лествицу», где представил 30 ступеней духовного восхождения от совершенства к совершенству. В «Лествице» описывается борьба подвижника благочестия с такими пороками и страстями (чревоугодие, блуд, сребролюбие, гордость, тщеславие, гнев и пр.), которые одинаково свойственны и иноку, и мирянину. Вместе с этим «Лествица» руководит к воспитанию добродетелей, обязательных для христиан (например, кротость, целомудрие, терпение, смирение, молитва и пр.). Изображая путь постепенного восхождения к нравственному совершенству, «Лествица» есть верное и надежное руководство к духовной жизни для ревнующих о благочестии и спасении души.

-

6/19 марта – Неделя 3-я Великого Поста. Крестопоклонная.

03:19 PM

В третье воскресенье Великого поста за Всенощной выносится после Великого славословия Св. Крест и предлагается для поклонения верующим. При поклонении Кресту Церковь поет: Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим. Эта песня поется и на Литургии вместо трисвятого. Церковь выставляет в середине Четыредесятницы верующим Крест для того, чтобы напоминанием о страданиях и смерти Господней воодушевить и укрепить постящихся к продолжению подвига поста. Св. Крест остается для поклонения в течение недели до пятницы, когда он после часов, перед Литургией вносится обратно в алтарь. Поэтому третье воскресенье и четвертая седмица Великого поста называются “крестопоклонными”.

Как путник, уставший от долгой дороги, отдыхает под раскидистым деревом, так и православные христиане, совершая духовное путешествие в Небесный Иерусалим – к Пасхе Господней, находят в середине пути “Древо крестное”, чтобы под его сенью набраться сил для дальнейшего пути, объясняется в “Синаксарие”. Или как перед приходом царя, возвращающегося с победой, вначале шествуют его знамена и скипетры, так и Крест Господень предваряет Христову победу над смертью – Светлое Воскресение.

“Крест – хранитель всей вселенной, крест – красота церкви, крест – царей держава, крест – верующих утверждение, крест – ангелов слава и демонов язва”. Так объясняет одно из церковных песнопений значение креста для всего мира. “Тростию креста, обмакнув ее в красные чернила Твоей крови, Ты, Господи, по-царски подписал нам прощение грехов” – говорится в одной из стихир праздника.

-

Великопостное пастырское говение священнослужителей Канадской епархии. Оттава. Март 2023 г.

08:59 PM

С 2008 года, когда Канадскую епархию возглавил Высокопреосвященный Архиепископ Гавриил, пастырские говения совершались здесь неукоснительно на каждый Великий пост, вплоть до наступления короновирусной пандемии. В те годы пришлось ограничиваться встречами дистанционными, в интернете. Поэтому нынешнее великопостное пастырское говение 2023 года, прошедшее с 13 по 15 марта, на Третьей Седмице Великого Поста, в храме-памятнике 1000-летия Крещения Руси Покрова Пресвятой Богородицы (Оттава, Онт.) отличалось особенною сердечностью и торжественностью одновременно. В нем приняло участие большинство епархиального духовенства, прибывшего в столицу Канады буквально со всех концов этой обширной страны, практически из всех провинций – восточных и западных, где, кстати, уже в первой половине XIX в. русские миссионеры несли благую весть тогдашним обитателям здешних краев.

Как издавна повелось, в первый день встречи к присуствующим обратился Высокопреосвященнейший Гавриил, Архиепископ Монреальский и Канадский. Он высказал радость, что на говение, которое, по милости Божией, наконец-то было созвано впервые с 2019 года, удалось прибыть столь большому числу наших священнослужителей и клира. Высокопреосвященнейший Владыка также сказал, что в нелегкие времена, которые попущением Господним, переживает все человечество, нам в особенности важно усилить молитвы и всячески стараться хранить единство Церковное. В связи с этим он напомнил, что Канадская епархия, на долю которой в начале 2000-х годов выпало немало нестроений и разделений, в последние несколько лет возраждается: открываются новые приходы и общины, растет число рукоположений во священство и диаконство, а в минувшем году в лоно нашей Церкви возвратился возлюбленный наш приход во имя Святой Блаженной Ксении Петербургской (Каната, Онт.) во главе с о. настоятелем, протоиереем Олегом Мироновым, которого в свое время рукополагал приснопамятный Митрополит Лавр (15-ю годовщину его упоконения мы вспоминаем 16 марта). Здесь, в храме Бл. Ксении, этой осенью, с 4 по 8 октября 2023 года, должен пройти юбилейный ХХХ церковно-певческий съезд, к чему пора готовиться. Владыка Гавриил также сказал, что в нашей епархии следует отметить и 75-летие Свято-Троицкой Семинарии в Джорданвилле: ведь среди священнослужителей нашей епархии немало ее выпускников. Добавим, что в их числе – и сам Высокопреосвященнейший Гавриил. В заключение Владыка указал, что в заключительный день нашего пастырского говения, 2/15 марта – Церковь вспоминает явление образа Божией Матери «Державныя», что была обретена в день отречения Благоверного Государя Николая II Александровича, Царя-Страстотерпца. По сему случаю вечером во вторник 14 марта будет отслужена полиелейная утреня.

Далее, в докладе правителя дел епархиальной канцелярии ипод. Георгия Милославского, посвященном истории Канадской епархии, и, в частности, приснопамятному Епископу Савве Эдмонтонскому, который скончался полвека тому назад, 30 января 1973 года, в день Преп. Антония Великого, зашла речь о дате появления на свет Канадской Епархии. Судя по документам, она ведет свое начало с 1905 года, когда, по представлению Святителя Тихона, тогда епископа Алеутского и Северо-Американского, Св. Синодом была открыта Канадская Миссия, вскоре затем преобразовавшаяся в викариантство Сев. Американской Епархии, с нзначением первым епископом Владыки Александра (Немоловского). В этой связи Высокопреосвященнейший Гавриил указал, что в 2025 году будет по возможности широко отмечено 120-летие Канадской епархии.

После обсуждения доклада в храме началось Великое Повечерие.

Во вторник, после утренних молитв и превосходного завтрака, предложенного сестричеством Покровского прихода, работа продолжилась. Был заслушан подробный отчет епархиального казначея о. Марка Люмеса о состоянии финансовых дел Канадской епархии. А затем с докладом, основанном на личных воспоминаниях и документах, к присутствующим обратился дорогой гость: о. протоиерей Сергий Котар, один из старейших клириков Западно-Американской епархии РПЦЗ, ныне пребывающий на жительстве в Свято-Троицком монастыре (Джорданвилль, США). Это был не сухой документальный отчет, а поистине волнующий рассказ очевидца и участника исторических событий об одном из наиболее значимых архипастырей Русского Церковного Зарубежья: приснопамятном Архиепископе Западно-Американском Антонии (Медведеве).

В продолжение дня с весьма интересным и важным для всех присутствующих священнослужителей сообщением к участникам говения обратился юрист Андре Шуттен (André Schutten), видный специалист по конституционному праву. Речь шла о том, как могут отразиться на отношениях священства с пасомыми последние законоположения, принятые в Канаде.

После обеда началась непременная часть епархиальных великопостных встреч, обыкновенно именуемая в расписаниях «Пастырские вопросы и ответы». По большей части пастыри адресуют свои вопросы к правящему Архиерею, который и предлагает на них ответы. Но в ходе такого рода бесед происходит живое обсуждение хода дел в приходах, предлагаются решения возникших недоумений и трудностей приходской и епархиальной жизни в целом. Обсуждение это продлилось до раннего вечера, когда началось чтение трехканонника, за которым последовала полиелейная утреня.

В среду, в 8:30 утра, вслед за Часами, началась Литургия Преждеосвященных Даров Архиерейским чином, которую возглавил Высокопреосвященнейший Архиепископ Гавриил в сослужении сонма (всего их было 24) священнослужителей при протодиаконах Василии Милонове (храм св. Блаженной Ксении, Каната, Онт,) и Александре Морине (Свято-Троицкий собор, Торонто, Онт.), диаконах Андрее Анищенко (Покровский храм-памятник, Оттава, Онт.), Григории Гороимчуке (храм Покрова, Гамильтонъ, Онт.) и Андрее Вдовине (храм Свят. Николая, Ванкувер, Б.К.). Умилительно и благолепно пел приходской хор, руководимый Юлией Круковской. Лучше всего расскажет читателю о том, как проходило это соборное богослужение специально подготовленный по благословению Архиепископа Гавриила фоторепортаж, над которым немало потрудился иерей Максим Аброскин, настоятель прихода Смоленской иконы Божией Матери (Джесконс Пойнт, Онт.).

Скажем здесь же, что регент Юлия Круковская, подлинный знаток своего дела, предлагает певчим нашей епархии проведение специальных интернет-курсов, которые позволят поднять уровень приходских хоров там, где в этом ощущается необходимость.

На прощальном обеде после Литургии Высокопреосвященнейший Архиепископ Гавриил вновь напомнил о предстоящих в епархии событиях и торжествах, всячески поблагодарил о. протоиерея Алексея Пиявку, клир, сестричество и прихожан богоспасаемого храма-памятника за те старания, с которыми они столь успешно подготовили долгожданную нашу встречу: великопостное епархиальное говение. К этой благодарности присоединились все без исключения ее участники.

-

2/15 Марта – Обретение Иконы Божией Матери «Державная».

03:19 AM

«Державная» — икона Богородицы из храма во имя образа Божией Матери «Казанская» в Коломенском, одна из наиболее почитаемых икон России. Явлена 15 марта (2 марта по старому стилю) 1917 года в день отречения от престола российского Императора, Царя-Страстотерпца Николая II.

Проф. И.М. Андреев (1951): “О явлении Державной Иконы Божией Матери

(по личным воспоминаниям):

«Вскоре после трагического отречения Государя Императора Николая Александровича от Престола, которое произошло 2-го марта 1917 г., всю Россию облетело известие, что именно в этот день в селе Коломенском под Москвой (в 6 верстах от Даниловской заставы) произошло чудесное явление новой иконы Божией Матери, названной “Державной”, т.к. Царица Небесная была изображена на этой иконе как Царица земная.

Пораженный этим известием, в начале лета 1917 года я решил отправиться в Москву и попытаться пробраться в село Коломенское, чтобы поклониться новоявленной иконе и лично узнать обстоятельства ее явления.

Господь помог мне осуществить мое намерение, хотя подобные паломничества в то время были чрезвычайно затруднительны. Одна добрая знакомая, раба Божия Мария (научная сотрудница Московского университета, большая специалистка по старинной русской иконописи), проживавшая постоянно в Москве и уже успевшая побывать в селе Коломенском,- взялась помочь мне, и мы вдвоем с ней отправились в путешествие. От Москвы до села Коломенского мы прошли пешком. Пришли к священнику Вознесенской церкви села Коломенского о. Николаю. Он нас встретил очень приветливо и ласково, накормил, показал свои многочисленные домашние иконы и рассказал следующее.

– Одна пожилая благочестивая женщина, крестьянка Бронницкого уезда, Жирошкинской волости, деревни Починок, Евдокия Андрианова, проживавшая в деревне Перерве, в феврале месяце 1917 г. трижды видела во сне Пресвятую Богородицу и слышала Ее голос, повелевающий отправиться в село Коломенское, где в церкви среди рухляди, хлама и пыли находится большая старая черная икона. Эту икону Владычица повелела найти, причем сказала, что из “черной” она превратится в “красную”. В последнем сновидении эта женщина увидела и самую икону. Видение было смутное, деталей иконы она после пробуждения не могла вспомнить, но общее впечатление особого Царственного величия изображенной на иконе Богоматери осталось в сознании. Отец Николай рассказал, что он не сразу поверил Евдокии Андриановой и даже склонен был сначала осудить ее за доверие к сновидениям, однако троекратное повторение сновидения, скромность благочестивой женщины, а также указание, что икона “большая”, “черная”, и находится среди рухляди и пыли где-то в церкви именно села Коломенского,- заставили его отправиться вместе с Евдокией Андриановой в церковь и показать ей все иконы, как висевшие на стенах, так и сложенные в разных укромных местах. Ни одной подходящей под описание иконы не было найдено. Тогда, по совету сторожа церкви и еще одного прихожанина, случайно зашедшего, о. Николай стал усердно искать икону повсюду: на колокольне, на лестнице, в чуланах, и, наконец, в церковном подвале. И вот именно в подвале, среди старых досок, разных тряпок и рухляди, в пыли, была найдена большая узкая старая черная икона, на которой в первый момент ничего нельзя было разобрать. Но когда тщательно обтерли и обмыли эту “черную” икону от многолетней пыли и гари,- всем присутствующим представилось изображение Божией Матери, восседающей как Царица на троне, с короной на голове. Евдокия Андрианова тотчас ярко вспомнила и узнала свое последнее сновидение, упала ниц, и со слезами стала просить отслужить Богородице благодарственный молебен с акафистом. Отец Николай тотчас выполнил эту просьбу.

Весть о явлении новой иконы в день отречения Государя от Престола 2-го марта 1917 г. быстро понеслась по окрестностям, проникла в Москву и стала распространяться по всей России. Большое количество богомольцев стало стекаться в село Коломенское и перед иконой были явлены чудеса исцеления телесных и душевных недугов, как об этом стали свидетельствовать получившие помощь. Икону стали возить по окрестным храмам, фабрикам и заводам, оставляя в Вознесенской церкви села Коломенского только на воскресные и праздничные дни. Мы с рабой Божией Марией пришли поклониться иконе именно в воскресенье.

После своего рассказа о. Николай повел нас в церковь. При входе в храм я сразу же заметил направо около клироса большую (мне показалось даже огромную), узкую темную икону. Царицй Небесная была изображена как Царица земная, восседающая на царском троне, в темнокрасной царской порфире на зеленой подкладке, с короной на голове и скипетром и державой в руках. На коленях находился благословляющий Богомладенец. Необычайно для Богоматери был строг, суров и властен взгляд Ее скорбных очей, наполненных слезами.

В трепете и страхе, с мольбой о прощении, упал я ниц и после троекратного земного поклона приложился к иконе. Долго, молча, сосредоточенно, внимательно, с сердцем, захлебывающимся от горьких слез покаяния и сладких слез умиления и благодарности, смотрел я на дивную икону, овеянную духовным благоуханием святости и тонким физическим запахом розового масла.

Мы с рабой Божией Марией словно окаменели: молча вышли из храма, молча, со слезами поблагодарили священника и молча пешком отправились в Москву…

Через несколько недель мне вторично удалось побывать в селе Коломенском и я был глубоко потрясен изменением иконы: она сама собой обновилась, стала светлой, ясной и… “красной”, т.к. особенно ярко стала бросаться в глаза царская порфира, как бы пропитанная кровью.

Зная исключительную силу веры и молитвы Государя Николая Второго и Его особенное благоговейное почитание Божией Матери (вспомним Собор Феодоровской иконы Божией Матери в Царском Селе),- мы можем не сомневаться в том, что это Он умолил Царицу Небесную взять на Себя Верховную Царскую власть над народом, отвергшим своего Царя-Помазанника. И Владычица пришла в уготованный Ей всей русской историей “Дом Богородицы” в самый тяжкий момент жизни богоизбранного народа, в момент его величайшего духовного падения, и приняла на Себя преемство власти державы Российской, когда сама идея Православно-Самодержавной народной власти была попрана во имя самовластия сатаны. Потому строг, и суров, и скорбен взгляд Ее дивных очей, наполненных слезами гнева Божественной и материнской любви; потому и пропитана мученической русской кровью Ее царская порфира и алмазные слезы русских невинных мучеников украшают Ее корону.

Символ этой иконы ясен для духовных очей: через неисчислимые страдания, кровь и слезы, после покаяния, русский народ будет прощен и Царская власть, сохраненная Самой Царицей Небесной, будет России несомненно возвращена. Иначе зачем же Пресвятой Богородице сохранять эту власть?

С радостным страхом и покаянным трепетом начал народ русский молиться “Державной” иконе Божией Матери по всей России, а сама икона, в безчисленных копиях стала украшать все русские храмы. Появился дивный акафист и канон этой иконе, слушая который вся церковь падала на колени.

Прошло несколько лет – и жесточайшие гонения обрушились на головы почитателей этой иконы, молившихся пред ее копиями по всей России. Были арестованы тысячи верующих, расстреляны составители службы и канона, а сами иконы изъяты из всех церквей.»

В советское время икона хранилась в запасниках Исторического музея, а в 1990 году икона была возвращена в Коломенское.

После восстановления канонического и евхаристического общения Русской Церкви в Отечестве и Русской Зарубежной Церкви, в августе 2007 года икона впервые посетила русские приходы Европы, Америки и Австралии

-

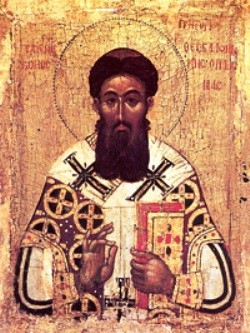

27 февраля/12 марта – Неделя 2-я Великого Поста. Память св. Григория Паламы.

03:14 AM

Святитель Григорий Палама родился в 1296 году в Малой Азии. Во время турецкого нашествия семья бежала в Константинополь и нашла приют при дворе Андроника II Палеолога (1282–1328). Отец Григория стал крупным сановником при императоре, но вскоре умер. Андроник сам принял участие в воспитании и образовании мальчика.

Григорий, едва достигнув 20 лет, удалился на Святую Гору Афон и поступил послушником в монастырь Ватопед, где под руководством преподобного Никодима Ватопедского начал путь подвижничества и принял монашеский постриг.

Через год ему явился в видении святой евангелист Иоанн Богослов и обещал свое духовное покровительство.

После преставления преподобного Никодима инок Григорий проходил 8 лет свой молитвенный подвиг под руководством старца Никифора, а после кончины последнего перешел в Лавру преподобного Афанасия Афонского. Но через три года, стремясь к более высоким ступеням духовного совершенства, он поселился в небольшой отшельнической обители Глоссии. Настоятель этой обители Григорий стал учить юношу сосредоточенной духовной молитве — умному деланию, которое постепенно разрабатывалось и усваивалось монахами, начиная с великих пустынников IV века. После того, как в XI веке в трудах Симеона Нового Богослова (память 12 марта) подробное освещение получили внешние молитвенные приемы умного делания, оно было усвоено афонскими подвижниками. Опытное применение умного делания, требующее уединения и безмолвия, получило название исихазма (от греч. hsucia — покой, молчание), а сами практикующие его стали называться исихастами.Из-за угрозы нападения турок вместе с братией святой Григорий перебрался в Солунь (Фессалоники), где тогда же был рукоположен в сан священника.

Свои обязанности пресвитера святой Григорий сочетал с жизнью отшельника. В субботу и воскресенье пастырь выходил к народу— совершал Богослужение и произносил проповеди. Иногда святой Григорий посещал богословские собрания городской образованной молодежи. Он собрал небольшую общину монахов-отшельников и руководил ею в течение 5 лет.В 1331 году святой удалился на Афон и уединился в скиту святого Саввы, близ Лавры преподобного Афанасия. В 1333 году он был назначен игуменом Эсфигменского монастыря в северной части Святой Горы. В 1336 году святой вернулся в скит святого Саввы, где занялся богословскими трудами, которых не оставлял уже до конца жизни.

Около 1330 года в Константинополь из Калабрии приехал ученый монах Варлаам. Вскоре Варлаам поехал на Афон, познакомился там с укладом духовной жизни исихастов и, на основании догмата о непостижимости существа Божия, объявил умное делание еретическим заблуждением. Варлаам вступил в спор с монахами и пытался доказать тварность Фаворского Света.

Святитель Григорий, защищал учение о Божественном Фаворском Свете.Святой Григорий изложил свои доводы в богословском труде «Триады в защиту святых исихастов» (1338). К 1340 году афонские подвижники с участием святителя составили общий ответ на нападки Варлаама — так называемый «Святогорский томос».

На Константинопольском Соборе 1341 года в храме Святой Софии произошел спор святителя Григория Паламы с Варлаамом, сосредоточившийся на природе Фаворского Света. 27 мая 1341 года Собор принял положения святителя Григория Паламы о том, что Бог, недоступный в Своей Сущности, являет Себя в энергиях, как Фаворский Свет, которые обращены к миру и доступны восприятию, но являются не сотворенными.Хотя учение Варлаама было осуждено как ересь и сам он предан анафеме, споры между паламитами и варлаамитами не закончились. К числу вторых принадлежали ученик Варлаама, болгарский монах Акиндин и Патриарх Иоанн XIV Каленас (1341–1347); к ним склонялся и Андроник III Палеолог (1323–1341). Акиндин выступил с рядом трактатов, в которых объявлял святителя Григория и афонских монахов виновниками церковных смут. Святитель написал подробное опровержение домыслов Акиндина. Но несмотря на это Патриарх отлучил святителя от Церкви (1344) и подверг темничному заключению, которое продолжалось три года. В 1347 году, когда Иоанна XIV на патриаршем престоле сменил Исидор (1347–1349), святитель Григорий Палама был освобожден и возведен в сан архиепископа Солунского. В 1351 году Влахернский Собор торжественно засвидетельствовал православность его учения.

За три года до кончины он вернулся в Солунь.Накануне его преставления ему явился в видении святитель Иоанн Златоуст. Со словами «В горняя! В горняя!» святитель Григорий Палама мирно преставился к Богу 14 ноября 1359 года.

В 1368 году он был канонизован на Константинопольском Соборе при Патриархе Филофее (1354–1355, 1362–1376), который написал житие и службу святителю.