Новости

-

8 ноября/26 октября – память святого великомученика Димитрия Солунского (Фессалоникийского), Мироточивого.

13:43

Великомученик Димитрий родился в городе Солуни в Греции (иначе — Фессалоники, ныне — Салоники) в правление нечестивых царей-богоборцев Диоклетиана и Максимиана. Родители его, тайные христиане, долго не имели детей. Они усердно молили Господа о даровании им наследника. Всемилостивый Господь внял их молитвам и даровал им сына, которого они назвали Димитрием. Когда отрок подрос, они, призвав священника, тайно крестили его в своем потаенном домашнем храме и постоянно наставляли в вере.

Отец его, римский проконсул, умер, когда Димитрий достиг совершеннолетия. Император Максимиан Галерий, вступивший на престол в 305 году, назначил Димитрия на место отца властителем и воеводой Фессалонийской области. Главной обязанностью Димитрия было защищать свою область от внешних врагов, но император потребовал от него также, чтобы он истреблял христиан. Димитрий вместо этого стал искоренять языческие обычаи, а язычников обращать к Христовой вере.

Конечно, императору вскоре донесли, что проконсул Димитрий — христианин. Возвращаясь из похода против сарматов (племен, населявших причерноморские степи), Максимиан остановился в Солуни. Готовясь к смерти, Димитрий раздал свое имущество бедным, а сам предался молитве и посту. Император заключил проконсула в темницу.

Как в светлом чертоге святой Димитрий сидел в темнице, хваля и прославляя Бога. Дьявол, желая устрашить святого, обратился в скорпиона и хотел ужалить его в ногу. Осенив себя крестным знамением, святой безбоязненно растоптал нападавшего. Также он сподобился посещения Ангела Божьего, принесшего ему мир и ободрившего его перед страданиями.

В это время нечестивый Максимиан развлекал себя и жителей Солуни гладиаторскими сражениями в цирке. Христиан разыскивали и тащили на арену. Известный среди гладиаторов гордый и наменный Лий легко одолевал кротких христиан в сражении и, при ликовании озверевшей толпы, сбрасывал их на копья воинов.

Юноша Нестор, из христиан, навестил Димитрия в темнице, и испросил у него благословения на единоборство с Лием. Укрепляемый Богом, Нестор одолел гордого гладиатора и бросил его на копья воинов. Гибель Лия сильно опечалила Максимиана, и он тотчас приказал казнить блаженного Нестора. Но эта казнь не утешила злочечтивца, а когда он узнал, что святой Нестор поразил злодея Лия по совету и благословению святого Димитрия, он разозлился еще сильнее и возгорелся желанием отомстить за гибель любимого борца..

Ранним утром 26 октября 306 года в темницу вошли воины. Они застали святого стоящим на молитве и тут же пронзили его копьями. Так исповедник Христов, святой Димитрий, перешел в вечные светлые обители. Тело великомученика Димитрия выбросили на съедение зверям, но солуняне тайно предали его земле.

Слуга Димитрия Лупп взял кровавую ризу и перстень мученика и начал ими исцелять недужных. Когда слух об этом дошел до Максимиана, император приказал ему тоже отрубить голову.

В правление императора Константина Великого (324-337 гг.) над могилой великомученика Димитрия воздвигли храм, в котором совершалось множество чудес и исцелений. А через сто лет один иллирийский вельможа по имени Леонтий, получив в том храме исцеление от тяжкого, неизлечимого недуга, захотел в знак благодарности построить новый величественный храм. При разборке старого храма были обретены нетленные мощи. Из них исекало благовонное миро, так что весь город наполнился благоуханием. От прикосновения к мощам и помазания святым миром совершались чудеса и исцеления. Намного позднее, в XIV веке Димитрий Хризолог напишет: миро “по свойству своему не вода, но гуще ее и не похоже ни на одно из известных нам веществ… Оно удивительнее всех благовоний не только искусственных, но и по естеству созданных Богом”. По этой причине великомученика Димитрия наименовали Мироточивым.

Когда Леонтий отправлялся на родину, он взял с собой плащаницу, обагренную кровью святого, с помощью которой он чудесно перешел через встретившуюся ему на пути волнующуюся и многоводную реку. Вернувшись в Иллирию, Леонтий построил и там храм во имя святого великомученика Димитрия, и там тоже творились чудеса: правитель Иллирии получил исцеление от струпов и гноя, покрывавших его тело, множество бесновавшихся и недужных навсегда исцелились.

В правление императора Маврикия авары, жившие на Дону, осадили город Солунь. Святой Димитрий явился на городской стене и, поразив копьем, сбросил со стены первого из неприятелей, который поднялся на стену. Падая, тот увлек за собой других наступавших, и 100-тысячное войско осаждавших в ужасе обратилось в бегство. Но спустя некоторое время неприятель опомнился и снова осадил город.

В это время некий благочестивый житель Солуни по имени Иллюстрий горячо молился в храме святого великомученика Димитрия об избавления города от врагов. И вдруг он увидел двух ангелов, вошедших в храм и направившихся ко гробу святого. Вышедшему им навстречу великомученику ангелы возвестили Божие повеление оставить город, ибо Богу было угодно предать Солунь в руки врага. Святой Димитрий смиренно ответил, что не покинет родного города, умоляя милосердие Божие пощадить городских жителей, после чего он возвратился в свою гробницу.

Утром Иллюстрий рассказал о видении своим согражданам, чем очень их ободрил и обрадовал. На седьмой день осады враги без всякой видимой причины обратились в бегство, побросав свои палатки и метательные орудия.

Но в результате осады оказались уничтоженными все хлебные запасы и в городе начался голод. Святой несколько раз являлся на кораблях, плававшиих по морю, обходил пристани и острова, повелевая повсюду кораблям с пшеницей плыть в Солунь. Так город был спасен от голода.

Когда благочестивый царь Юстиниан выстроил в Константинополе новый великолепный храм во имя Софии Премудрости Божией на месте сгоревшего старого, он послал в Солунь благочестивых мужей, чтобы они доставили оттуда часть мощей великомученика Димитрия. Когда посланники приблизились к ковчегу, оттуда вырвался столп пламени, и из огня послышался грозный голос, запрещавший прикасаться к мощам.

Однажды юноша по имени Онисифор, исполнявший послушания в солунском храме, по научению дьявола придумал красть свечи, возжигаемые у раки с мощами и вновь продавать их, присваивая вырученные деньги себе. Святой Димитрий явился во сне Онисифору и с величайшим снисхождением обличил его. Это произвело впечатление на юношу, но ненадолго. Вскоре он опять вернулся к прежнему занятию. И вот, когда он в очередной раз протянул руку к свечам, из гроба раздался громогласный голос: «Опять ты делаешь это?!» Юноша упал на землю и лежал, пока его не подняли, после чего он рассказал присутствовавшим о своей греховной страсти и об обличениях святого Димитрия и покаялся.

Житие святого Димитрия повествует также, что он освобождал пленных от ига неверных и помогал им достигнуть Солуни. Так две прекрасные девицы, попав в плен и получив повеление от иноземного князя вышить образ святого Димитрия (князь-язычник много слышал о чудесах святого и хотел поклониться его изображению, словно идолу). Когда утомленные девицы заснули за работой, они были чудесным образом перенесены вместе с вышитым ими образом в солунский храм, где как раз совершалось бдение в честь праздника святого Димитрия. Проснувшиеся девицы прославили Бога, а образ был поставлен над алтарем.

Множество чудес совершил святой великомученик Димитрий и в нашем Отечестве. По предуказанию Божьему его имя в самых древних русских летописях упомянуто прежде, чем другие имена святых: преподобный Нестор летописец рассказывает, что греки, побежденный великим князем Олегом под Константинополем в 907 г. приписывали свое поражение не храбрости славян, а заступничеству за них их покровителя святого Димитрия.

Об особом почитании святого Димитрия среди славян свидетельствует такой выдающийся факт: первым сочинением на славянском языке святых равноапостольных Мефодия и Кирилла после создания ими славянской азбуки был «Канон Димитрию Солунскому».

Этот канон считается отправным местом в рождении великой славянской литературы.

Сербы и болгары с древнейших времен почитают великомученика Димитрия как покровителя славян, называют «отечестволюбцем» славянских народов, связывая это со славянским происхождением святого, а в старинных русских сказаниях святой Димитрий предстает русским по происхождению.

Церковное почитание святого великомученика Димитрия в Русской Церкви началось сразу после Крещения Руси. Русские издревле старались приобрести хоть малейшие частички от мощей, одежды, миро или или даже персти от гроба святого Димитрия. Поэтому во всех древних русских монастырях и храмах среди частиц мощей различных святых почти непременно находится часть мощей или миро от святого великомученика Димитрия.

В начале 70-х годов XI столетия основан Дмитриевский монастырь в Киеве, известный ввпоследствии как Михайлов-Златоверхий монастырь. В XII веке воздвигнут Дмитриевский собор во Владимире, который и доныне является украшением этого древнего города. В 80-х годах XIII столетия святой благоверный князь Даниил Московский воздвиг храм во имя святого великомученика Димитрия, который стал первым каменным храмом Московского Кремля. Позже, в 1326 году, при князе Иоанне Калите, он был разобран, а на его месте был воздвигнут Успенский собор с приделом Димитрия Солунского.

В 1197 году была перенесена из Солуни во Владимир великим князем Всеволодом Юрьевичем икона святого великомученика Димитрия, написанная на гробовой доске святого, и это событие было внесено как праздник в древние святцы. Эта чудотворная икона сначала находилась в Киеве, потом во Владимире, а накануне Куликовской битвы в 1380 году была торжественно перенесена в Москву как великая святыня святым благоверным князем Димитрием Донским и поставлена в Успенском соборе Московского Кремля. Одним из ценнейших изображений святого Димитрия является также фреска на столпе Успенского собора во Владимире, написанная преподобным Андреем Рублевым.

В древней Руси день святого великомученика Димитрия был в числе больших праздников; службу обыкновенно совершал сам Патриарх в присутствии Государя. Память святого Димитрия Солунского издревле связывалась на Руси с воинским подвигом, патриотизмом и защитой Отечества. Святой изображается на иконах в воинских доспехах, с копьем и мечем в руках. На свитке писали молитву, с которой святой Димитрий обращался к Богу в видении Иллюстрия (см. выше): «Господи, не погуби град и людей. Если град спасешь и людей — с ними и я спасен буду, если погубишь — с ними и я погибну.»

Об особом почитании на Руси святого Димитрия свидетельствует и традиция русских князей называть своих первенцев его именем. Так было у Ярослава I, Юрия Долгорукого, Александра Невского, Иоанна II, Иоанна Грозного, Алексея Михайловича. Святой благоверный великий князь Димитрий Донской был ревностным почитателем святого Димитрия.

Предстательством святого великомученика Димитрия Солунского Мироточивого и молитвенным ходатайством преподобного чудотворца Сергия Радонежского русскими воинами была одержана важнейшая в истории нашего Отечества победа над иноверной татаро-монгольской ордой и началось собирание Земли Русской.

После победы в Куликовской битве в память о русских воинах, павших в сражении с Мамаем, была установлена для общецерковного поминовения Дмитриевская родительская суббота. В первый раз эта панихида была совершена 20 октября 1380 года в Троицком монастыре преподобным Сергием Радонежским в присутствии святого благоверного великого князя Димитрия Донского. Эта церковная традиция жива и по сей день.

-

7 ноября/25 октября – Димитриевская (родительская) суббота.

13:41

Хотя в православных храмах каждый день звучит молитва за усопших и каждая суббота в семидневном богослужебном круге является особым поминальным днем, в церковном календаре существует еще несколько специальных дат, посвященных воспоминанию ушедших от нас наших близких. Это так называемые Родительские субботы, когда всё богослужение — от начала и до конца — если можно так сказать, обращено к загробному миру. Помимо трех малых родительских суббот (на 2й, 3й и 4й неделях Великого поста), есть две Великие — Вселенская (или «Мясопустная» — предпоследняя суббота перед началом Великого поста) и Троицкая (суббота перед праздником Св. Троицы).

А в субботу перед днем памяти святого Дмитрия Солунского Русская православная церковь вспоминает всех воинов, погибших за веру и отечество на поле брани, а также всех умерших скоропостижной смертью, которые не были напутствованы в жизнь вечную молитвами святой церкви. Установление поминовения в эту субботу принадлежит благоверному князю Дмитрию Донскому, который, одержав трудную и кровопролитную победу на Поле Куликовом (8.09.1380), по совету и благословлению Сергия Радонежского, установил совершать это поминовение ежегодно в субботу накануне дня памяти своего небесного покровителя — великомученика Дмитрия Солунского, убитого за веру в 306 году.

Дмитриеву субботу называли в народе «поповской работой», так как священникам приходилось служить много панихид на могилах. «Дмитриев день покойнички на Руси ведут, покойнички ведут, живых блюдут». «Поминай живых добром, а покойничков зеленым вином». «Тяжела земля, а как обольешь ее пивцом да винцом — все полегчает». «С веселыми поминками и покойничкам веселее». «В свят-Дмитриев день и воробей под кустом пиво варит».

В этот день всякому православному полагается отправиться в храм и церковным поминанием почтить память своих умерших родных и друзей.

-

4 ноября/22 октября – празднование Казанской иконы Пресвятой Богородицы.

13:40

В этот день мы вспоминаем дивную Казанскую икону Богоматери «ради избавления от ляхов в 1612 году». Это означает, что речь идет о событиях Смутного времени. Но сам образ был обретен более чем тридцатью годами прежде. Явление в городе Казани чудотворной иконы Божией Матери произошло 8 июля 1579 года.

28 июня 1579 года страшный пожар, начавшийся около церкви святителя Николая Тульского, истребил часть города и обратил в пепел половину Казанского Кремля. Злорадствовали поклонники Магомета, думая, что Бог прогневался на христиан. «Вера Христова, — говорит летописец, — сделалась притчею и поруганием». Но пожар в Казани явился предзнаменованием окончательного падения ислама и утверждения Православия на всей златоордынской земле, будущем Востоке Русского государства.

Город вскоре начал вставать из руин. Вместе с другими погорельцами, недалеко от места начала пожара строил дом стрелец Даниил Онучин. Его девятилетней дочери Матроне явилась в сонном видении Божия Матерь и повелела достать Ее икону, зарытую в земле еще при господстве мусульман тайными исповедниками Православия. На слова девочки не обратили внимания. Трижды являлась Богородица и указывала место, где укрыта чудотворная икона. Наконец, Матрона со своей матерью стали рыть в указанном месте и обрели святую икону. На место чудесного обретения прибыл во главе духовенства архиепископ Иеремия и перенес святой образ в близрасположенный храм во имя святителя Николая, откуда, после молебна, перенесли его с крестным ходом в Казанский Благовещенский собор — первый православный храм города Казани, воздвигнутый Иоанном Грозным. Во время шествия получили исцеление два слепца — Иосиф и Никита.

Список с иконы, явленной в Казани, изложение обстоятельств ее обретения и описание чудес были посланы в 1579 году в Москву. Царь Иоанн Грозный повелел устроить на месте явления храм в честь Казанской иконы Божией Матери, где и поместили святую икону, и основать женский монастырь. Матрона и ее мать, послужившие обретению святыни, приняли постриг в этой обители.

В Никольском храме, где был совершен первый молебен пред Казанской иконой, был в то время священником будущий Патриарх Ермоген, святитель Московский (+1612). Через пятнадцать лет, в 1594 году, уже будучи митрополитом Казанским, он составил сказание о священных событиях, очевидцем и участником которых был: «Повесть и чудеса Пречистая Богородицы честного, славного Ея явления образа, иже в Казани». С большой фактической точностью описаны в повести многие случаи исцеления, совершившиеся от чудотворной иконы по молитвам верующих.

Небольшая икона, обретенная девочкой Матроной на недавно присоединенной окраине Российского царства, стала вскоре всенародной святыней, знамением Небесного покрова Божией Матери, явленного всей Русской Церкви, ибо душа православного народа чувствовала особое участие Пречистой Владычицы в исторических судьбах Родины. Не случайно Казанский образ является списком с древней Влахернской иконы и относится по иконографическому типу к иконам, именуемым Одигитрия-Путеводительница. Много раз «Матушка Казанская» указывала путь к победе русским православным воинам в исполнении их священного долга перед Богом и Родиной.

Освобождение Москвы в Смутное время

В трудные дни, когда Москва была занята поляками, а по стране ширились усобицы и нестроения, патриарх Ермоген, непреклонный страдалец за Святую веру и Отечество, находясь под стражей, сумел тайно отправить в Нижний Новгород воззвание: «Пишите в Казань митрополиту Ефрему, пусть пошлет в полки к боярам и к казацкому войску учительную грамоту, чтобы они крепко стояли за веру, унимали грабеж, сохраняли братство, и как обещались положить души свои за дом Пречистой и за чудотворцев и за веру, так бы и совершили. Да и во все города пишите… везде говорите моим именем». Нижегородцы откликнулись на призыв первосвятителя. Собранное ополчение возглавил князь Димитрий Михайлович Пожарский.

Присоединившиеся к ополчению казанские дружины принесли с собой список с Казанской чудотворной иконы, которую в Ярославле передали князю Димитрию. Пресвятая Владычица взяла ополчение под Свое покровительство, и Ее заступлением была спасена Россия.

Огромные трудности испытывали русские войска: внутреннюю вражду, недостаток оружия и продовольствия. В осеннюю непогоду двинулось русское воинство на штурм Москвы, находившейся в руках поляков.

Трехдневный пост и усердная молитва пред Казанской иконой Божией Матери приклонили Господа на милость. В осажденном Кремле находился в то время в плену прибывший из Греции, тяжело больной от потрясений и переживаний, архиепископ Элассонский Арсений (впоследствии архиепископ Суздальский; + 1626). Ночью келлия святителя Арсения вдруг озарилась Божественным светом, он увидел Преподобного Сергия Радонежского, который сказал: «Арсений, наши молитвы услышаны; предстательством Богородицы суд Божий об Отечестве преложен на милость; заутра Москва будет в руках осаждающих и Россия спасена».

Как бы в подтверждение истинности пророчества архиепископ получил исцеление от болезни. Святитель послал известие об этом радостном событии русским воинам. На следующий день, 22 октября 1612 года, русские войска, воодушевленные видением, одержали крупную победу и взяли Китай-город, а через 2 дня — Кремль.

В воскресенье, 25 октября, русские дружины торжественно, с Крестным ходом, пошли в Кремль, неся Казанскую икону. На Лобном месте Крестный ход был встречен вышедшим из Кремля архиепископом Арсением, который нес Владимирскую икону Богородицы, сохраненную им в плену. Потрясенный свершившейся встречей двух чудотворных икон Богородицы, народ со слезами молился Небесной Заступнице.

По изгнании поляков из Москвы князь Димитрий Пожарский, по данным Никоновской летописи, поставил святую Казанскую икону в своей приходской церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы, на Лубянке, в Москве. Позже иждивением князя-патриота на Красной площади был воздвигнут Казанский собор. Святая икона, бывшая в войсках Пожарского при освобождении Москвы, в 1636 году перенесена была в новоустроенный храм. Ныне этот святой образ находится в Богоявленском Патриаршем соборе Москвы.

В память освобождения Москвы от поляков установлено было совершать 22 октября особое празднование в честь Казанской иконы Божией Матери. Сначала это празднование совершалось лишь в Москве, а с 1649 года было сделано всероссийским.

Полтавская битва

В 1709 году перед Полтавской битвой Петр Великий со своим воинством молился перед иконой Казанской Божией Матери (из села Каплуновки). В 1721 году Петр перенес один из списков с Казанской иконы Богородицы из Москвы в Санкт-Петербург, где икона вначале была поставлена в часовне, потом в Александро-Невской Лавре, а с 1737 года в храме в честь Рождества Богородицы на Невском проспекте. В 1811 году перед Отечественной войной святая икона Небесной Заступницы перенесена в новосозданный Казанский собор.

Отечественная война

В 1812 году Казанский образ Божией Матери осенял русских солдат, отразивших французское нашествие. В праздник Казанской иконы 22 октября 1812 года русские отряды под предводительством Милорадовича и Платова разбили арьергард Даву. Это было первое крупное поражение французов после ухода из Москвы, враг потерял 7 тысяч человек. В тот день выпал снег, начались сильные морозы, а армия покорителя Европы начала таять.

В многочисленных чудотворных списках с Казанской иконы прославляется на Руси Пречистая Богородица, Покровительница православного русского народа. Из множества икон Богородицы, почитаемых в Русской Православной Церкви, ни одна не распространена в таком числе, как Казанская.

4 ноября 2023 года, в праздник Казанской иконы Божией Матери. Святейший Патриарх Кирилл представил обретенный чудотворный Казанский образ Божией Матери, утраченный в 1918 году.

Этот образ Предстоятель Русской Православной Церкви явил после Литургии в Успенском соборе Московского Кремля.

– Сегодня мы все являемся свидетелями очень важного исторического события. Этот день можно назвать обретением чудотворного образа Божией Матери, Казанского и Московского, – сказал Святейший, представляя икону.

– Хотя образ был обретен раньше, но он никогда не был представлен людям, а находился в Патриаршей келье, потому что многое нужно было выяснить, перед тем как сказать, что это тот самый чудотворный образ, перед которым молился князь Пожарский, который был великой святыней в самое опасное время нашей истории, – добавил Первосвятитель.

Патриарх Кирилл уточнил, что обретенный чудотворный Казанский образ Божией Матери датирован 1580 годом.

– Мы знаем, что перед этим образом молился князь Пожарский, перед тем как начать наступление на Кремль. Знаем, что перед этим образом он молился также, когда должен был начать наступление на Новодевичий монастырь, в то время ставший укреплением польской армии. Другими словами, перед этим образом он молился всякий раз, когда вступал в решительную схватку с польскими интервентами, – рассказал Святейший Патриарх.

Предстоятель Церкви отметил, что этот образ был помещен в первоначальный храм в честь Казанской иконы Божией Матери на Красной площади, возведенный князем Дмитрием Пожарским после освобождения Москвы. Сегодня на его месте стоит воссозданный храм.

– А потом икона из этого храма исчезает. Самая распространенная версия – икону украли, и эта идея развивалась в разных вариантах: украли и вывезли за границу, давно перепродали, а может, иконы уже и вовсе нет, или она в глубинах личных коллекций и, наверное, никогда больше не будет явлена миру. Но оказалось, что это не так. Икона оставалась в России, ее сберегали благочестивые люди, и в какой-то момент была принесена в храм благодаря выдающемуся человеку …. – искусствоведу, который много лет своей жизни посвятил изучению древнерусской иконописи, – пояснил Святейший.

Патриарх Кирилл сообщил, что «благодаря тщательной искусствоведческой экспертизе было точно определено, что данная икона и есть тот самый образ, в руках с которым князь Пожарский и Минин освободили Китай-город, Кремль и изгнали поляков из нашего Отечества».

– Другими словами, перед нами историческая святыня, которая находится в ряду самых драгоценных святынь Русской Православной Церкви, – подчеркнул Первосвятитель.

Святейший поведал историю того, как он обнаружил представленный сегодня образ:

– Находилась она в Патриаршей резиденции в Переделкино и была обретена среди других икон, предназначавшихся к тому, чтобы передавать их в храмы, монастыри, куда приезжает Патриарх. Очень часто я именно из этого помещения беру ту или иную икону и дарю храму или монастырю, который посещаю. И вот в этой комнате мне надо было выбрать какой-то образ для очередного подарка. Я внимательно просматривал иконы и обрел этот образ. Вначале подумал, что это очень искусно сделанная подделка, сейчас так делают иконы под старину, для чего художники повторяют все изъяны старинных икон. Кто-то называет это не вполне легальным действием, кто-то говорит, что это просто точные копии. Другими словами, у меня была полная уверенность, что это одна из таких копий; я не мог себе представить, что могло быть нечто иное. Но все-таки я очень заинтересовался этим образом и попросил, чтобы была проведена экспертиза. И экспертиза вынесла заключение, что икона принадлежит той самой эпохе, в которую был создан чудотворный образ. А поскольку эта икона является точнейшей копией той чудотворной иконы, то совершенно очевидно, что не могло быть в то время создано две одинаковых иконы и что речь идет о том самом чудотворном образе, перед которым молились и Минин, и Пожарский. Это событие можно назвать историческим. Я не сразу решился на то, чтобы обо всем этом сказать в храме, но потом понял, что таить эту историю невозможно… после тщательнейшего изучения и самого образа, и обстоятельств, связанных с его историей, когда у меня не осталось ни малейших сомнений, что передо мной подлинник, я принял решение именно в этом святом храме рассказать нашему народу, всем вам, мои дорогие, а через вас всему миру о великом событии.

– И вот сегодня происходит это событие. Вы видите перед собой подлинник, чудотворный Казанский образ Божией Матери, перед которым молились Пожарский, Минин и который спас наш народ от иностранной интервенции и неизвестно от каких последствий этой интервенции. Этот образ является нашей общенациональной святыней, и я радуюсь тому, что, наконец, имею возможность обо всем этом открыто сказать, – заключил Святейший Патриарх Кирилл.

Величание Иконе Божией Матери «Казанской»

Величаем Тя, / Пресвятая Дево, / и чтим образ Твой святый, / от негоже истекает благодатная помощь / всем, с верою притекающим к нему.

Тропарь Иконе Божией Матери «Казанская»

Заступнице усердная, / Мати Господа Вышняго, / за всех молиши Сына Твоего Христа Бога нашего, / и всем твориши спастися, / в державный Твой покров прибегающим. / Всех нас заступи, о Госпоже Царице и Владычице, / иже в напастех и в скорбех, и в болезнех, обремененных грехи многими, / предстоящих и молящихся Тебе умиленною душею/ и сокрушенным сердцем, / пред пречистым Твоим образом со слезами / и невозвратно надежду имущих на Тя, / избавления всех зол, / всем полезная даруй / и вся спаси, Богородице Дево: / Ты бо еси Божественный Покров рабом Твоим.

-

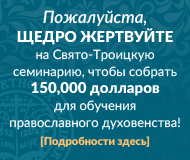

1 ноября/19 октября – память Святого Праведного Иоанна Кронштадтского чудотворца.

13:38

Архиепископ Курганский и Шадринский Константин (Горянов).

Из доклада на Первых Всероссийских Ильинских молодежных научно-богословских Чтениях.

O значении для современности проповеднического и пророческого подвига св.прав.Иоанна Кронштадтского

Слово по-беда означает героическое преодоление «беды», которая в государственном смысле издревле понимается как вторжение на Русь чужеземных захватчиков, ставящих своей целью порабощение великой нации, захват богоданных русских земель, искоренение национальной культуры, а главное, Православной веры. Ни одно государство в мире, кажется, не испытало стольких «бед», как Россия. Но в ХХ веке они стали повторяться с большей частотой, нежели в предыдущие века русской истории, каждый из которых имел «беду» свою. Казалось враг, торопясь покончить с Православной цивилизацией, решил не давать ей покоя. Следом за одной национальной трагедией спешила другая. ХХ век для России стал особым испытанием на государственную прочность, которое она, сегодня можем сказать с уверенностью, выдержала. Невозможно судить о цене нашей свободы и независимости, когда, как в последнее время, изменяются и приемы, и очевидность, и направления военных действий, когда враг переносит сражения с боевых полей в поле души человеческой, когда предают правители, а бывшие друзья становятся врагами.

Начало ХХ века для России, казалось, стало началом духовного обновления общества, но на самом деле оказалось началом очередного Смутного времени. Столкнулись две тенденции, два пути развития. Один предлагал духовно-нравственное преображение общества, а другой — механическо-революционное преобразование. Широко обсуждались вопросы церковной жизни, а также религиозно-философские вопросы. С другой стороны, либеральная и революционно настроенная часть общества, как бы не замечая благотворных изменений в жизни российского государства, продолжала бичевать пороки уже уходящего дня. Если в первом случае общество нуждалось в постепенном, требующем нравственного труда исправлении уже существующего социального устроения, то во втором предлагалось насильственное и скорейшее уничтожение старого порядка для установления неизвестного нового строя.

Революция, казалось, грянула неожиданно. Внешние и внутренние враги России решили воспользоваться неизбежными трудностями Русско-японской войны и взорвать фундамент русской державности, вырвать «якорь русского спасения» (граф С.Уваров) — Православие, Самодержавие, Народность, справедливо полагая, что без него Россия не удержится на волнах мировой истории. Ситуация требовала новых, не только политических, действий. Сегодня, отстоя на век от тех событий, мы видим, что один из немногих, св. прав. Иоанн Кронштадтский, решительно возложил на свои пастырские плечи заботы духовной борьбы за Великую Россию. В «торжестве любви» бесстрашно, будучи в преклонном возрасте, вошел и воссиял «лучом самосознанья» великий русский подвижник в «тумане смутных дней». Если бы только дней! Дни оказались длительными смутными временами.

«Смутное время» — название для России не новое. Так назывался исторический период конца ХVI — начала ХVII века не только потому, что в России происходила политическая Смута, разрушалась привычная система государственной власти, возникла угроза потери национальной независимости. В это время происходило крушение исконных основ духовно-нравственного и религиозно-философского русского сознания, потеря смысла бытия. Смута властвовала в первую очередь в душах и умах русских людей. Разорение богоизбранной России, казалось, произошло навеки. В связи с этим укоренялись настроения, связанные с идеей гибели Руси. Все сочинения этого периода содержат несомненную мысль, что Господь разгневался за отступление русских людей от истинной веры, за всеобщие неискупленные грехи народа, потерявшего страх Божий. Во многих произведениях Смутного времени можно найти развернутый перечень многочисленных прегрешений, характерных для всего русского общества.

Но в те же времена наблюдался всенародный всплеск религиозных настроений: существует множество литературных памятников, рассказывающих о знамениях и видениях, об обретении чудотворной иконы Казанской Божией Матери, чудотворной Тихвинской иконы Божией Матери. В эти времена воссиял проповеднический дар святителя Дмитрия Ростовского. Но более всего о неотступной милости Божией к боголюбивой России, которая выстояла во всех испытаниях и обрела новую крепкую царскую династию, свидетельствовал жизненный подвиг всероссийского святителя Патриарха Гермогена.

Его служение было до последнего вздоха посвящено государству Русскому и Православной Церкви. Кажется, что одному человеку не под силу свершить все те подвиги, которые выпали на долю героического Патриарха, сумевшего противостоять не только иноземным захватчикам, но, самое трудное, победить собственных предателей. Патриарх Гермоген выступил против продажных бояр, которые под страхом смерти требовали приказ о роспуске ополчения. Патриарх не дал такого приказа и с помощью своих соотечественников-предателей был заключен в Чудов монастырь, где принял мученическую смерть. Но уже через полгода, благодаря подвигу этого премудрого священноначальника, Москва была очищена от иноземцев и их пособников ополчением князя Пожарского и Козьмы Минина. Слава Богу, Русской Победой закончилось Смутное время.

Однако если внимательно исследовать причины наступления Смутных времен, то станет видно, что это не всегда удачная атака внешних сил зла, что в большинстве случаев можно выявить внутренние, духовные, социальные, то есть сугубо русские причины наступления этого нестабильного времени. Механизм возникновения Смуты в России подобен возникновению болезни в ослабленном организме. Ведь известно, что настоящая причина болезни заключается не столько во внешних инфекционных, агрессивных, всегда существующих условиях, сколько во внутренних, глубоко лежащих изменениях самого организма, не имеющего достаточного иммунитета.Праведный Иоанн Кронштадтский, один из лучших ее пастырей, яснее многих своих современников видел скрытые болезни любимой родины. Он пытался лечить их, не щадя ни сил своих, ни самой жизни, которой практически пожертвовал во имя победы над «рабством тления», веря в замысел Божий о человеке, как о существе бессмертном, веря, что смерть физического тела не есть окончательный смертный приговор.

Жизнь Кронштадтского пастыря, которую он выбрал сознательно, по воле боголюбивого сердца, была фактически ежедневной, а с годами и ежечасной жертвой. Мало того, что он не щадил своих телесных и духовных сил на избранном поприще. Он выносил словесные унижения от врагов Православия, которые не гнушались и издевательств физических. Своею кровью, пролитой от рук наемных преступников, свидетельствовал мужественный проповедник святость пастырского служения. Несколько лет подряд печать при попустительстве властей ежедневно глумилась над его патриотизмом и любовью к родине, над его чудесами, милостыней, над благотворением его почитателей. Она сочиняла клеветнические выдумки, оскверняла привязанность народа к любимому священнику, насмехалась над народным порывом. Но русские люди отлично знали и видели, что если отец Иоанн мирился с обстановкой, в которой жил, терпеливо перенося многие лишения, то, значит, так это и нужно было, в этом и заключается его подвиг. Он спасался не в пустыне, не в стенах монастыря, а в самом водовороте страстей и горя — подвиг несравненно более тяжкий и великий. Он спасался, чуя близкие времена, страшнее которых еще не было на Руси.

Противоположным революционному пониманию народа, как инструмента и абстрактной цели революции, было отношение к людям св. прав. Иоанна Кронштадтского. Он не делил просителей по вероисповеданиям, никому не отказывал в молитве. И к нему, кроме православных, обращались лютеране, католики, буддисты, мусульмане, евреи, хотя главной заботой священника было исцелять современников от самого пагубного заболевания — атеизма.

Отец Иоанн Кронштадтский считал, что молитва должна быть постоянным спутником нашим. Он всегда поддерживал в себе молитвенное настроение хвалою и прославлением Божией благодати, глубоким покаянием, усердным призыванием имени Иисуса Христа. Он говорил, что молитва — это жизнь души, которую оберегал от искушений. Отец Иоанн молился Богу просто, искренне, но тотчас прекращал, если осознавал, что молитва становится внешней, механической. Правильность выбранного священником пути была подтверждена явлением ему Божией Матери.

Промыслительно, что явление Божией Матери отцу Иоанну Кронштадтскому произошло в 1898 году, за десять лет до его смерти, когда он в полной мере обрел мощь своего духа, а Россия незаметно вступала в новые Смутные времена. Тогда еще можно было предотвратить грядущую катастрофу. Отец Иоанн Кронштадтский, явственно видевший в тонком сне Царицу Небесную, словно назначался Ею на крестное служение, наделялся особой силой предвидения, особым даром слова, чтобы вразумить обезумевшую страну, указать пути спасения, один на один встать перед врагом внешним и внутренним. И сами обличения священника исходили из врожденного глубокого чувства сострадания, из стремления помочь нравственному исцелению российского общества.

Отец Иоанн, прозорливый поборник православной веры, в своих откровениях не обещал для России благих времен в будущем. Его предвидения трагичны. В 1907 году, в период затишья, мудрый священник грозно, как в свое время Сергий Радонежский или святитель Гермоген, не боявшиеся противостоять слабым властям, предрекал: «Царство русское колеблется, шатается, близко к падению. Если в России так пойдут дела, и безбожники и анархисты-безумцы не будут подвергнуты праведной каре закона, и если Россия не очистится от множества плевел, то она опустеет, как древние царства и города, стертые правосудием Божиим с лица земли за свое безбожие, за свои беззакония. Виновно и высшее правительство, потворствовавшее беспорядкам. Безнаказанность в России в моде. А от того непрестанные у нас аварии с морскими и даже Императорскими судами… Везде измена, везде угрозы жизни и государственному имуществу…»

«Россия мается, страдает и мучается от кровавой внутренней борьбы, от неурожая земли и голода, от страшной во всем дороговизны, от безбожий, безначалия и крайнего упадка нравов. Судьба печальная, наводящая на мрачные думы».

«Русский народ и другие населяющие Россию племена глубоко развращены, горнило искушения и бедствий для всех необходимо, и Господь, нехотящий никому погибнуть, всех пережигает в этом горниле».

Св. праведный Иоанн Кронштадский предупреждал, что если русское общество не вернется к жизни по Евангелию и к поддержке православной государственности, то власть захватят антихристианские силы: «Вера слову истины, Слову Божию исчезла и заменена верою в разум человеческий… не стало повиновения детей родителям, учащихся — учащим и самих учащих — подлежащим властям; браки поруганы; семейная жизнь разлагается; твердой политики не стало, всякий политиканствует, — ученики и учителя в большинстве побросали свои настоящие дела и судят о политике; все желают автономии… Не стало у интеллигенции любви к родине, и они готовы продать ее инородцам, как Иуда предал Христа злым книжникам и фарисеям; уже не говорю о том, что не стало у нее веры в Церковь, возродившей нас для Бога и Небесного Отечества; нравов христианских нет, всюду безнравственность; настал, в прямую противоположность Евангелию, культ природы, культ страстей плотских, полное неудержимое распутство с пьянством, расхищение и воровство казенных и частных банков и почтовых учреждений и посылок, и враги России готовят разложение государства…» (Слово на Благовещение 25 марта 1906 года).

Для революционеров и «освободителей» отец Иоанн был грозным противником. Он боролся с ними с глубокой убежденностью человека, сознающего их преступность перед Богом и Россией, поэтому был им ненавистен. Св. Иоанн Кронштадтский мужественно выступал против назревшей революции и в церковных проповедях напоминал правителям о долге подавлять смуту.Цель жизни для святого Иоанна Кронштадтского — вхождение в полноту христианского совершенства, обожение через покаяние и стяжание благодати Святаго Духа. «Опытом всей своей подвижнической жизни св. Иоанн выносил мысль, что человеческими усилиями этого достигнуть невозможно, «необходимо принадлежать к Церкви Христовой, коей Глава есть Всемогущий Царь, Победитель ада Иисус Христос. Царство его есть Церковь, понимаемая в смысле общества святых, переселившихся на небо, всех православных христиан, подвизающихся на земле, воинствующая с началами и властями и миродержателями, тьмы века сего, с духами злобы поднебесными… Один человек тут в поле не воин, да и великое общество, но неправославное и без Главы — Христа — ничего не может сделать с такими врагами, хитрыми, тонкими, постоянно бодрствующими, превосходно изучившими науку своей войны«.

Слова, произнесенные Иоанном Кронштадтским, кажется, обращены к нам, к нашим временам. Сегодня священству как никогда приходится вновь бороться за нравственное возрождение народа, почти на век оторванного от Церкви Христовой. Невидимый враг против ослабшей духовно России вновь развязал непримиримую войну в надежде окончательно сбить ее с исконного национального пути. Казалось, что на этот раз Россия не сможет выстоять. Но Господь вновь явил Свою милость, вновь вознамерился спасти Россию, вновь послал на ее защиту праведников и святых, среди которых первейшее место принадлежит св. Иоанну Кронштадтскому, указавшему точные пути к спасению Отечества, учившему, что необходимо естественное, непринужденное единение со Христовой Церковью.

-

18/31 октября – Апостола и Евангелиста Луки

07:24

Евангелист Лука был родом из сирийского города Антиохии и с юных лет посвятил себя науке. Изучив вполне иудейский закон, он научился также искусству врачевания и познакомился с греческой философией, прекрасно знал греческий и египетский языки. Из Антиохии Лука пришел в Иерусалим в то самое время, когда Господь сеял там семена божественной истины. Лука сподобился увидеть и услышать Спасителя. Семя евангельского учения пало на сердце Луки, по выражению евангельской притчи, как на добрую землю, и принесло плод сторичный. Принадлежа к лику семидесяти апостолов, избранных Самим Господом, Лука ходил пред лицем Христа, своею проповедью уготовляя путь Ему и уверяя людей, что пришел в мир давно ожидаемый Мессия. Во время спасительных страданий Господа, когда поражен был Пастырь и рассеялись овцы стада Его, отторглись от Христа многие избранные Им ученики — Лука же пребыл верным и скорбел душою об Учителе.

За эти сердечные слезы Иисус даровал Луке неописанную радость, о чем сам апостол рассказывает в Евангелии, не называя себя по имени. В день Воскресения Христова Лука с другим апостолом, Клеопою, шли в селение Еммаус, близ Иерусалима. В это время приблизился к ним Сам Воскресший Иисус. Но глаза их были удержаны, и они не узнали Его. Господь спросил, о чем они рассуждают и отчего так печальны. Лука и Клеопа с душевной тоскою рассказали о вольных страданиях и крестной смерти возлюбленного Учителя. «А мы надеялись было, — продолжали они, — что Он есть Тот, который должен избавить Израиля… Но и некоторые женщины из наших изумили нас: они были рано у гроба, и не нашли тела Его, и, придя, сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что Он жив».

Тогда Господь ответил: «О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою?» И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем в Писании. Идя и беседуя с Господом, Лука из собственных уст Его почерпнул глубину неизреченной премудрости, и, как добрый ученик Христов, научился тайнам Божиим и тем впоследствии обратил многие народы в веру Христову. Но в то время апостол еще не узнал божественного Спутника.

И лишь когда Христос, возлежа с Лукой и Клеопой за вечерней трапезой, взяв хлеб, благословил, преломил и подал, тогда открылись у них глаза, и они узнали Его. Но Иисус стал невидим. Тут пламень божественной любви, сокрытый доселе в сердце Луки, обнаружился словами: «Не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге, и когда изъяснял нам Писание?» И, встав в тот же час, Лука и Клеопа возвратились в Иерусалим и рассказали одиннадцати апостолам о явлении им на пути воскресшего Господа. Во время этого рассказа в горнице, где они собрались, явился сам Христос и преподал всем мир и наставление (Лк. 24:13-49).

По вознесении Христа на небо Лука приял с прочими апостолами Святаго Духа, нисшедшего в огненных языках. Когда же, по убиении первомученика Стефана, настало гонение на христиан, и апостолы, кроме некоторых, оставили Иерусалим, чтобы проповедовать Евангелие в других странах, то и Лука отправился на свою родину, в Антиохию. По дороге он проходил с проповедью город Севастию, где находились нетленные мощи Иоанна Предтечи и Крестителя Господня. Апостол хотел было взять их с собою, но тамошние христиане, усердно почитая Крестителя, не позволили. Тогда Лука взял от мощей только правую руку, под которою некогда преклонил главу свою Христос, приемля крещение от Иоанна. С этим безценным сокровищем Лука прибыл на родину, к великой радости тамошних христиан.

В Антиохии Лука вступил в число сотрудников апостола Павла и сделался участником в трудах и страданиях его. Он с Павлом проповедовал имя Христово не только иудеям, но и язычникам, и был в Риме, как это видно из книги Деяний апостольских. Апостол Павел очень любил Луку и в своих посланиях называл его братом, возлюбленным врачом. И Лука любил всем сердцем Павла и почитал как учителя и отца. Один из всех учеников первоверховного апостола, он был с ним во время предсмертного заключения его в темнице, о чем писал оттуда Павел к Тимофею: «Я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крискент в Галатию, Тит в Далматию; один Лука со мною». (2 Тим. 4:6-10). Быть может, Лука своим врачебным искусством облегчал болезни узника, страдавшего, как говорит предание, головной болью, слабостью зрения и другими телесными недугами.

После страдальческой кончины первоверховного апостола Павла Лука проповедовал слово Божие в Италии, Далматии, Галлии и Греции. Уже в глубокой старости апостол Лука, принявший в продолжение своей жизни многие страдания за имя Христово, посетил Ливию, прошел ее всю и прибыл в Египет. Здесь он умножил паству Христову, обращая язычников в святую веру.

Возвратясь из Египта, Лука проповедовал Евангелие в греческом городе Фивах, устроил там церкви, поставил иереев и диаконов, и, излечив многих как от телесных, так и душевных болезней, наконец принял в этом городе мученический венец от идолопоклонников. За неимением креста, его повесили на оливковом дереве. Так окончил жизнь свою апостол и евангелист Лука, в возрасте восьмидесяти четырех лет.

Святой Лука был погребен в Фивах, и Господь, прославляя и по смерти своего апостола и евангелиста, в ознаменование его врачебного искусства ниспосылал дождем на место, где упокоилось тело его, целительный каллурий — лекарственную примочку от глазной болезни. При гробе Луки, по молитвам угодника Божия, верующие получали исцеления и от многих других болезней.

Во второй половине IV века греческий император Констанций, сын Константина Великого, услыхав о целебных мощах апостола Луки, послал за ними своего воеводу. Святые мощи были с великой честью перенесены из Фив в Константинополь. И произошло чудо. Один из царских постельничих, Анатолий, лежавший много лет на одре болезни, услышав, что в город вносятся мощи апостола Луки, усердно помолился святому и велел нести себя к нему. Едва лишь он, поклонившись с верою, прикоснулся ковчега со святыней, как мгновенно получил исцеление и вместе с другими понес мощи в церковь, сооруженную во имя святых апостолов.

Апостол Лука носит имя евангелиста, потому что им написано в Риме, по вдохновению от Духа Святаго, Евангелие, заключающее в себе все подробности земной жизни Господа нашего Иисуса Христа. Апостол передал нам в Евангелии не только виденное и слышанное им самим, но и то, что видели и слышали другие, ранее последовавшие за Христом, иже, и сперва самовидцы…

Свое Евангелие Лука начинает повествованием о служении отца Иоанна Предтечи, святого Захарии, одного из ветхозаветных священников, которые обязаны были приносить в жертву Богу, между прочими приношениями, и тельцов. Поэтому-то обыкновенно на иконах при евангелисте Луке изображается телец.

Апостол Лука написал и книгу Деяний апостольских, в которой подробно изобразил сошествие Святаго Духа на апостолов, их труды и чудеса, распространение Евангелия среди неверующих чрез проповедь апостольскую и устройство первоначальной церкви Христовой на земле, в особенности же подробно поведал о жизни и деяниях апостола Павла.

Предание говорит, что евангелист Лука первый в мире написал образ Божией Матери, держащей на руках Предвечного Младенца, а затем еще две иконы Пресвятой Богородицы и, желая узнать, угодно ли это Богоматери, принес их Ей. Богородица, увидав образ свой, изрекла пречистыми устами: «Благодать Родившегося от Меня и Моя да будет с сими иконами». Евангелист Лука, рассказывает то же предание, написал на досках и образы святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Таким образом, от апостола и евангелиста Луки, началось иконописание в мире.

В середине XII века одна из икон Божией Матери, приписываемых апостолу Луке, была доставлена из Константинополя, где прежде хранилась, в Киев. Отсюда она вскоре была перевезена во Владимир, а в 1395 году, при нашествии Тамерлана, торжественно перенесена в Москву, после чего Тамерлан оставил намерение овладеть столицей и ушел из России. Чудотворная Владимирская икона Богоматери была поставлена в Москве в Успенском соборе.

-

13/26 октября – Иконы Божией Матери «Иверския»

07:23

Икона Божией Матери, прославившаяся чудесами в уделах Богородицы — на Афоне, в Иверии (Грузии) и в России,- названа по имени Иверского монастыря на Святой горе Афон.

Первое известие о ней относится к IX веку — временам иконоборчества, когда по приказу еретической власти в домах и храмах уничтожали и предавали поруганию святые иконы. Некая благочестивая вдова, жившая недалеко от Никеи, хранила у себя заветный образ Богоматери. Скоро это открылось. Пришедшие вооруженные воины хотели отнять икону, один из них ударил святыню копьем, и из лика Пречистой потекла кровь. Со слезами помолившись Владычице, женщина пошла к морю и опустила икону в воду; образ стоя двинулся по волнам.

Об иконе с пронзенным ликом, пущенной по морю, узнали на Афоне: единственный сын этой женщины принял монашество на Святой горе и подвизался рядом с тем местом, где когда-то причалил корабль, везший на Кипр Саму Божию Матерь и где впоследствии, в Х веке, грузинский вельможа Иоанн и византийский полководец Торникий основали Иверскую обитель.

Однажды насельники Иверского монастыря увидели на море огненный столп высотой до неба — он поднимался над образом Богоматери, стоящим на воде. Иноки хотели взять икону, но чем ближе подплывала лодка, тем дальше в море уходил образ. Братия стали на молитву и усердно просили Господа даровать икону обители.

В следующую ночь Пресвятая Богородица явилась во сне старцу Гавриилу, отличавшемуся строгой подвижнической жизнью и детски простым нравом, и сказала: «Передай настоятелю и братии, что Я хочу дать им Мою икону в покров и помощь, потом войди в море и с верой иди по волнам — тогда все узнают Мою любовь и благоволение к вашей обители».

Наутро монахи с молебным пением отправились на берег, старец безбоязненно пошел по воде и сподобился принять чудотворную икону. Ее поставили в часовне на берегу и трое суток совершали пред ней молитвы, а потом перенесли в соборный храм (на том месте, где стояла икона, открылся источник чистой сладкой воды).

На другой день икону обнаружили над монастырскими воротами. Ее отнесли на прежнее место, но она вновь оказалась над вратами. Так повторялось несколько раз. Наконец Пресвятая Богородица явилась старцу Гавриилу и сказала: «Передай братии: Я не хочу, чтобы Меня охраняли, но Сама буду вашей Хранительницей в этой жизни и в будущей. Я испросила вам у Бога Мою милость, и до тех пор, пока будете видеть Мою икону в обители, благодать и милость Сына Моего к вам не оскудеет».

Иноки построили надвратную церковь в честь Богоматери, Хранительницы обители, в которой чудотворная икона пребывает по сей день. Икона называется Портаитисса — Вратарница, Привратница, а по месту своего явления на Афоне — Иверская.

По преданию, явление иконы совершилось 31 марта, во вторник Пасхальной недели (по другим сведениям, 27 апреля). В Иверском монастыре празднование в ее честь совершается во вторник Светлой седмицы; братия с крестным ходом идет на берег моря, где принял икону старец Гавриил.

В истории обители известно много случаев благодатной помощи Божией Матери: чудесного восполнения запасов пшеницы, вина и елея, исцеления болящих, избавления монастыря от варваров. Так, однажды персы осадили монастырь с моря. Иноки взывали к Божией Матери о помощи. Внезапно поднялась страшная буря и неприятельские корабли затонули, в живых остался один лишь военачальник Амира. Пораженный чудом гнева Божия, он раскаялся, просил молиться о прощении его грехов и пожертвовал много золота и серебра на постройку монастырских стен.

В XVII веке об Иверской иконе узнали на Руси. Архимандрит Новоспасского монастыря Никон, будущий Патриарх, обратился к архимандриту Иверского Афонского монастыря Пахомию с просьбой прислать точный список чудотворного образа. «…Собрав всю свою братию… сотворили великое молебное пение с вечера и до света, и освятили воду со святыми мощами, и святою водой обливали чудотворную икону Пресвятой Богородицы старую Портаитиссу, и в великую лохань ту святую воду собрали, и собрав, паки обливали новую доску, что сделали всю от кипарисного древа, и опять собрали ту святую воду в лохань, и потом служили Божественную и святую литургию с великим дерзновением, и после святой литургии дали ту святую воду и святые мощи иконописцу преподобноиноку, священнику и духовному отцу господину Иамвлиху Романову, чтобы ему, смешав святую воду и святые мощи с красками, написати святую икону».

Иконописец только в субботу и воскресенье употреблял пищу, а братия дважды в неделю совершала всенощное бдение и литургию. «И та (новонаписанная) икона не рознится ничем от первой иконы: ни длиною, ни широтою, ни ликом…»13 октября 1648 года икону встречали в Москве царь Алексей Михайлович, Патриарх Иосиф и толпы православного народа. (Этой иконой владели царица Мария Ильинична и ее дочь царевна Софья Алексеевна; после кончины царевны образ пребывал в Новодевичьем монастыре. В настоящее время он находится в Государственном Историческом музее.)

По преданию, у иноков, везших святыню с Афона, не хватило денег на переправу через Дунай. Они уже решили возвратиться в обитель, но Сама Божия Матерь помогла им — Она явилась богатому греку Мануилу и велела ему заплатить за монахов перевозчикам-мусульманам.

Другой список по повелению Патриарха Никона был доставлен с Афона в Москву, украшен драгоценной ризой и в 1656 году передан на Валдай, в новоустроенный Иверский Богородицкий Святоозерский монастырь (после революции икона бесследно исчезла).

С иконы, находившейся в царской семье, был сделан еще один список; в 1669 году его установили в часовне у ворот, выходящих на главную — Тверскую — улицу Москвы. Вратарница стала одной из самых чтимых святынь, Матушкой-Заступницей москвичей.

Через Воскресенские ворота въезжали на Красную площадь победители; цари и царицы, прибыв в старую столицу, первым делом отправлялись поклониться Иверской — как и все, кто приезжал в город. Москвичи шли в часовню помолиться о всякой насущной потребе; икону возили по домам, служили перед ней молебны — и получали по вере: Иверская Вратарница прославилась исцелениями больных, многими чудесами.

В 1929 году часовню уничтожили, в 1931-м снесли Воскресенские ворота. Икона была передана в храм Воскресения Христова в Сокольниках, где пребывает и поныне.

В ноябре 1994 года приснопамятный Святейший Патриарх Алексий II освятил закладку Иверской часовни и Воскресенских ворот на прежнем месте, и меньше чем через год они были восстановлены. 25 октября 1995 года с Афона в Москву прибыл новый список чудотворной Иверской иконы, написанный монахом-иконописцем с благословения иверского игумена. Благая Вратарница вернулась на главные ворота Своего города.

Тропарь, глас 4: От святыя иконы Твоея, о Владычице Богородице, исцеления и цельбы подаются обильно с верою и любовию приходящим к ней; тако и мою немощь посети и душу мою помилуй, Благая, и тело исцели, благодатию Своею, Пречистая.

-

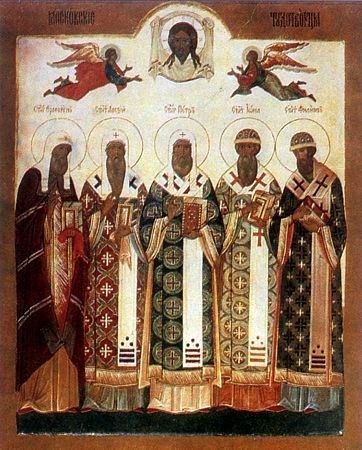

5/18 октября — Святителей Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Филарета, Иннокентия и Макария, Московских и всея России чудотворцев

07:19

Празднование в один день в честь всероссийских святителей Петра, Алексия и Ионы установлено патриархом Иовом 5 октября 1596 года. Святитель Филипп причислен к ним в 1875 году, по ходатайству святителя Иннокентия, митрополита Московского (память 31 марта и 23 сентября), а святитель Ермоген — в 1913 году. Празднуя память святителей в один день, Церковь воздает каждому из них равную честь, как небесным покровителям города Москвы и молитвенникам за наше Отечество.

После монгольского нашествия вставала обновленная Русь, когда архипастырем и духовным вождем ее Господь избрал «смиренного богомудрого Петра» и открыл его духовному взору грядущий жребий Москвы — первопрестольного града, сердца православной России. Уроженец далекой Волыни, носитель традиционного титула митрополита Киевского и всея Руси, святитель Петр (†1326) завещал похоронить его в заложенном его честнЫми руками Успенском соборе Московского Кремля, и рака святых мощей его сделалась краеугольным камнем, благословением великого дела — собирания Русской Земли.

Подвиг его продолжил святитель Алексий (†1378), «правило монашествующих и Церкви утверждение», духовный отец и воспитатель великого князя Димитрия Донского. Родом из черниговских бояр, постриженик Московского Богоявленского монастыря, святой митрополит всю свою жизнь отдал служению единству раздираемой междоусобными бранями Руси. «Постникам сподвижник», друг и собеседник преподобного Сергия Радонежского, богопросвещенный создатель нового славянского перевода Нового Завета, он соединил в себе совершенство духовное с мудростью государственной. Многие годы при юном князе Димитрии он стоял у кормила гражданского правления, мужественно предстательствовал за родную землю пред ордынскими ханами и исцеленной им ханшей Тайдулой. Он не дожил до великой победы на Куликовом поле, но победа эта стала возможна лишь благодаря его неустанным трудам и первосвятительскому молитвенному предстоянию пред Господом Сил.

Прославлением чудотворных мощей святителя Алексия начал свое первосвятительское служение Русской Церкви святой митрополит Иона (†1461) — достойный преемник «осиянных светом Божественным» первопрестольников Российских. Уроженец Костромских пределов, с двенадцати лет вручивший свою жизнь монастырским старцам, он подвизался, восходя по лествице добродетелей, в московском Симоновом монастыре, где послушанием его было «Божественных книг списание». Посвященный в архиерейское достоинство святым митрополитом Фотием (†1431), он по смерти последнего должен был стать его преемником, но Господь послал в эти годы Русской Православной Церкви великие испытания: митрополитом поставлен был в Царьграде (в 1439 году) латинствующий Исидор. Святитель Иона, поборник истинного почитания Святой Троицы, претерпел много трудов и скорбей в обличении лжепастыря во имя веры и благочестия. Милость Божия была ему наградой — он сподобился стать в 1448 году первым Предстоятелем Автокефальной Русской Церкви.

Служением правды и милости был недолгий первосвятительский подвиг святого митрополита Филиппа (†1570). В прошлом московский боярин, он сменил придворные одежды на рубище странника, покинул богатый свой дом, возревновав о пустынножительстве. Много лет подвизался он в Соловецкой обители, удостоился быть в ней игуменом, иноческий остров среди Студеного моря преобразил в возделанный цветущий сад. Возведенный по воле Иоанна Грозного на Русскую митрополию, святитель Филипп, «Христова смирения ревнитель», взывал к милосердию, мужественно обличал царя в пролитии невинной крови, напоминал, что «начало мудрости есть любовь». Ярость властителя разбивалась о необоримую кротость святителя, пребывавшего верным заповедям любви до своей мученической смерти.

Святитель Ермоген (†1612), родом из донских казаков, в годы правления Иоанна Грозного был приходским священником в одном из храмов новопросвещенной Казани. В 1579 году по воле Божией он участвовал в прославлении чудотворной Казанской иконы Божией Матери, позже — в сане митрополита Казанского — составил Сказание о ее обретении и Службу. В Смутное время, «среди ночи нечестия и вражеского обстояния», когда с помощью самозванцев и польского нашествия, иезуиты надеялись подчинить себе Русскую Церковь, Господь привел святого Ермогена на патриарший престол. Духоносный старец-Патриарх стал поистине Ангелом Хранителем истерзанной врагами Москвы, вдохновителем всенародной борьбы за освобождение столицы и всей Русской Земли от «нахождения иноплеменных». Мученическая кончина достойно увенчала святую жизнь Патриарха.

Время не затмило подвига кротких и мужественных, смиренных и величественных святых иноков — пастырей и государственных мужей — святителей Московских — Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и Ермогена, засвидетельствовавших своей жизнью могучую созидательную силу Православия.

-

1/14 октября — Покров Пресвятой Богородицы

07:12

Начало празднику положило событие, которое произошло в Константинополе, во Влахернском храме, где хранились риза Пресвятой Богородицы, Ее головной покров и пояс. Память об этом событии бережно хранится народом нашим на протяжении всех десяти веков. Чудо, случившееся в 911 году во Влахернском храме, воспринимается всеми верующими людьми как близкое и дорогое каждому сердцу. Ведь заступничество Божией Матери, Ее защиту и Ее Покров мы чувствуем всегда и в собственной жизни, и в жизни нашего Отечества.

Праздник Покрова издревле любим и почитаем русским народом. Чудо, прославленное Церковью, произошло в храме во время всенощного бдения, когда город Константинополь — тогда Православная греческая столица — был окружен многочисленным неприятелем. Все находившиеся в церкви, а среди них и император Лев, и императрица, и множество придворных, горячо молились об избавлении от врага. Свою молитву к Господу и Божией Матери возносил и св. Андрей, принявший на себя подвиг юродства Христа ради. Многие в городе смеялись над св. Андреем, били и толкали его. Благодушно терпя издевательства и голод, он ходил по улицам в одном рубище, проводил ночи на холоде, а милостыню, которую подавали ему, раздавал другим нищим. Господь наградил св. Андрея даром прозорливости. Молясь во время всенощной вместе со всеми прихожанами, он увидел вдруг Пресвятую Деву, шествовавшую по воздуху в окружении сонма ангелов и святых. Преклонив колени, Богоматерь долго молилась, а затем, подойдя к престолу храма, сняла со своей головы покрывало (покров) и распростерла его над молившимися в храме людьми, знаменуя тем подаваемую Ею всему христианскому миру защиту от видимых и невидимых врагов. Покров в руках Ее сиял «паче лучей солнечных».

Святой Андрей со страхом и трепетом созерцал это Божественное видение и спросил стоящего рядом своего ученика, блаженного Епифания: «Видишь ли, брат, Царицу и Госпожу, молящуюся о всем мире?». — «Вижу, святой отче, и ужасаюсь». Пречистая Дева стояла «на воздусе молебно простирающу всечестнеи Свои руци, просяще умирения миру и спасения душ наших», — говорится в праздничной стихире. Святые Андрей и Епифаний, удостоившиеся созерцать молящуюся Богоматерь, долгое время смотрели на распростертое пред народом покрывало и на блиставшую, наподобие молнии, Славу Господню. Доколе была там Пресвятая Богородица, видимо было и покрывало, по отшествии же Ее сделалось и оно невидимым, но, взяв его с собою, Она сохранила благодать, бывшую там. Заступничеством Пречистой Девы враг был отогнан от стен Константинополя, а память о чудесном явлении Богородицы осталась в народе.

На Руси праздник Покрова был введен св. князем Андреем Боголюбским, внуком Владимира Мономаха, в XII веке. В 1165 году близ Владимира был построен всемирно известный шедевр древнерусского зодчества — храм Покрова на Перли. Другой известнейший собор в честь Покрова Божией Матери (храм Василия Блаженного) расположен в центре Москвы. Его строительство связано с походом царя Иоанна Грозного на Казань в 1552 году. В праздник Покрова Богородицы русские войска одержали решающую победу над татарами. Он был установлен на нашей земле, ибо Матерь Божия не оставляет нас своим заступлением и молится Господу нашему за всех нас, здравствующих и почивших, поскольку у Бога все живы, и нет в Церкви погибших телесно, но могут быть погибающие духовно.Само духовное содержание праздника указывает нам на постоянное, непрекращающееся попечение о нас Пречистой Девы, на Ее усердное заступничество за нас пред Сыном Своим и Богом. Именно поэтому Покров Божией Матери — один из самых любимых церковных праздников русского народа. Митрополит Сурожский Антоний говорит: «И мы сегодня радуемся этому празднику, потому что в этот день Матерь Божия простерла Свой покров не только на град Константинопольский, но над всеми христианами, которые нуждаются в милости Божией и защите».

В службе этого дня святая Церковь, восхваляя Пресвятую Богородицу как «Церкве чудное украшение» и «всему миру предивный покров» и моля Ее покрыть нас «омофором милости» Своей «от нахождения противных, от глада же и труса и междоусобныя брани», взывает к Ней: «Владычице, с честными и славными пророки, с верховными апостолы, и со священномученики, и со архиереи, за ны грешныя Богу помолися, Твоего покрова праздник в Российстей земли прославльшия”.

Тропарь празднику Покрова Пресвятой Богородицы, глас 4-й:

Днесь, благовернии людие, светло празднуем, осеняеми Твоим, Богомати, пришествием, и, к Твоему взирающе пречистому образу, умильно глаголем: покрый нас честным Твоим покровом и избави нас от всякаго зла, молящи Сына Твоего, Христа Бога нашего, спасти души наша.

Кондак, глас 3-й:

Дева днесь предстоит в церкви и с лики святых невидимо за ны молится Богу: Ангели со архиереи покланяются, апостоли же со пророки ликовствуют: нас бо ради молит Богородица Превечнаго Бога.

-

30-й Певческий Съезд в Оттаве, Канада.

06:51

В последние дни работы 30-го Певческого Съезда в Оттаве, Канада, Его Высокопреосвященство Митрополит Николай, Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви, совершил всенощное бдение и Божественную Литургию в день памяти Прп. Сергия в храме Бл. Ксении Петербургской. В торжественном богослужении, кроме большого хора участников певческого съезда, приняли участие Архиепископ Канадский Гавриил, протоиерей Владимир Морин, протоиерей Олег Миронов, протоиерей Михаил Метни, протодиакон Сергий Арлиевский, диакон Андрей Анищенко и диакон Сиф Давиденко. В своём слове к участникам конференции и прихожанам храма владыка Первоиерарх особо отметил важность церковно-певческого служения в наше непростое время и ту исключительную роль, которую имеет любовь к богослужению в нашей духовной жизни. После богослужения сестричество прихода предложило трапезу всем участникам конференции, прихожанам и

гостям прихода. Фоторепортаж последних дней конференции можно увидеть здесь:In the last days of the 30th Church Musicians’ Conference in Ottawa, Canada, His Eminence Metropolitan Nicholas, the First-Hierarch of the Russian Church Outside of Russia, presided at the serving of the all-night vigil and Divine Liturgy on the day of remembrance of St. Sergius in the Church of St. Ksenia of Petersburg. In addition to the large choir of participants of the Conference, in the solemn service participated Archbishop Gabriel of Canada, Archpriest Vladimir Morin, Archpriest Oleg Mironov, Archpriest Mikhail Metni, Protodeacon Serge Arlievsky, Deacon Andrey Anishchenko and Deacon Seth Davidenko. In his speech to the church musicians and parishioners, Vladyka First Hierarch especially noted the importance of the church singing ministry in our difficult times and the exceptional role that the love to Divine Service has in our spiritual life. After the service, the parish sisterhood offered a meal to all conference participants, parishioners and guests of the parish. A photo report of the last days of the conference can be seen here:

-

Первый первосвятительский визит Митрополита Николая в столицу Канады.

16:24

В понедельник 9-го октября, в день памяти святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, первоиерарх Русской Зарубежной Церкви впервые в сане митрополита посетил храм-памятник Покрова Пресвятой Богородицы в Оттаве.

Высокопреосвященнейший Владыка возглавил служение Божественной Литургии. Первоиерарху сослужили протоиерей Валерий Чемский (клирик Свято-Николаевского собора в Монреале), протоиерей Олег Миронов (настоятель храма Блаженной Ксении в Канате), протоиерей Михаил Метни (клирик Свято-Николаевского собора в Монреале), протоиерей Алексей Пьявка (ключарь храма-памятника Покрова Пресвятой Богородицы в Оттаве), иерей Максим Аброскин (настоятель храма Смоленской иконы Божьей Матери в Джаксонс Пойнт), иерей Николай Мельник (клирик Благовещенского собора в Оттаве (ПЦА)), иерей Валентин Лосев (клирик храма Смоленской иконы Божьей Матери в Джаксонс Пойнт), протодьякон Борис Сидоренко (клирик Свято-Николаевского собора в Монреале) и дьякон Андрей Анищенко (клирик храма-памятника Покрова Пресвятой Богородицы в Оттаве). Молитвенно пел пополненный гостями приходской хор под управлением регента Юлии Леонидовны Круковской. В понедельник в Канаде отмечался гражданский праздник благодарения, поэтому многие прихожане, а также гости из других приходов, могли присутствовать на службе. По окончании богослужения митрополит Николай обратился к верующим с проповедью и призвал следовать примеру Апостола Иоанна Богослова и всегда оставаться со Христом, нашим Спасителем, а также поздравил прихожан с наступающим престольным праздником и призвал непрестанно благодарить Пресвятую Богородицу за Ее святой Покров над всеми и каждым из нас.

После Божественной Литургии сестричество прихода приготовило трапезу для священнослужителей, прихожан и гостей. Перед своим отъездом митрополит Николай осмотрел храм, а также пятиэтажный Свято-Владимирский дом для пенсионеров, который расположен возле храма.

За Божественной Литургией, как и за трапезой, чувствовались особая благодать, молитвенность и духовная радость. Прихожане, сестричество, певчие и прислужники усердно готовились к первому приезду нового первоиерарха Зарубежной Церкви в Оттаву. Добрая память о визите митрополита на долгое время останется в сердцах всех участвующих.

Фоторепортаж митрополичьего визита в Оттаву можно посмотреть ниже.

First Hierarchical Visit of Metropolitan Nicholas to the Capital of Canada

On Monday, the 9th of October, on the feastday of the Holy Apostle and Evangelist John the Theologian, the First-Hierarch of the Russian Church Outside of Russia visited the Memorial Church of the Protection of the Holy Virgin in Ottawa.

The Most-Reverend Metropolitan presided at the serving of the Divine Liturgy. The following clergy co-served with the First-Hierarch: Archpriest Valery Chemsky (cleric of St. Nicholas Cathedral in Montreal), Archpriest Oleg Mironov (rector of St. Xenia parish in Kanata), Archpriest Michael Metni (cleric of St. Nicholas Cathedral in Montreal), Archpriest Alexis Pjawka (acting rector of the Protection of the Holy Virgin parish in Ottawa), Priest Maxim Abroskin (rector of the Smolensk Icon of the Virgin Mary in Jackson’s Point), Priest Nicholas Melnyk (cleric of the Annunciation Cathedral in Ottawa (OCA)), Priest Valentin Losev (cleric of the Smolensk Icon of the Virgin Mary in Jackson’s Point), Protodeacon Boris Sidorenko (cleric of St. Nicholas Cathedral in Montreal), Deacon Andrey Anishchenko (cleric of the Protection of the Holy Virgin parish in Ottawa). The parish choir, augmented by guests from neighbouring churches, sang prayerfully under the direction of Julia Krukouskaya. On Monday Canadians marked the Thanksgiving holiday, and therefore many parishioners as well as guests from other parishes were able to attend the service. At the conclusion of the Liturgy, metropolitan Nicholas addressed the faithful in a sermon and called upon them to follow the example of the Apostle John the Theologian in always remaining with Christ our Saviour. He also congratulated the parishioners with their upcoming parish feastday and exhorted them to always thank the Most-Holy Theotokos for her constant protection of each and every one of them.

After the Divine Liturgy, a lunch in honour of the Most-Reverend Metropolitan was prepared by the sisterhood for the clergy, parishioners, and guests. Before departing, Metropolitan Nicholas toured the church building as well as the sixty-three unit St. Vladimir’s Seniors Residence located beside the church.

A feeling of special grace, prayerfulness, and spiritual joy permeated the Divine Liturgy as well as the festive meal. The parishioners, sisterhood, choir members, and altar servers diligently prepared for the first visit of the new First-Hierarch of the Russian Church Outside of Russia to Ottawa. Warm memories of the visit of the Metropolitan will remain in the hearts of all those who participated in the festivities.

A photo report of the Metropolitan’s visit to Ottawa can be viewed below.