Новости

-

Увѣдомленіе Всѣмъ о.о. настоятелямъ, регентамъ и пѣвчимъ Канадской епархіи.

12:00

Въ согласіи съ указомъ нашего Первоіерарха, Высокопреосвященнѣйшаго Николая, Митрополита Восточно-Американскаго и Нью-Iоркскаго, настоящимъ доводится до свѣдѣнія о.о. настоятелей, регентовъ, равно и всѣхъ пѣвчихъ въ приходахъ нашей епархіи, что въ этомъ году Церковно-Музыкальная Комиссія при Архіерейскомъ Сѵнодѣ созываетъ очередной XXХ-й пѣвческій съѣздъ съ 4 октября по 8 октября (по гражданскому календарю) 2023 года въ предѣлахъ Канады, при храмѣ св. Блаженной Ксеніи Петербургской въ Оттавѣ (Онтаріо). Тема съѣзда въ 2023 г:

«Православная литургическая эстетика: созданіе благолѣпныхъ богослуженій».

О.о. настоятелямъ и регентамъ вмѣняется въ обязанность распространить информацію o съѣздѣ (rocmconference.net) среди всѣхъ пѣвчихъ нашей епархіи. Весьма желательно направить на съѣздъ по крайней мѣрѣ по одному представителю отъ каждаго прихода, и по возможности оказать хотя бы частичную финансовую

поддержку. Регистрацію мѣстъ въ гостиницѣ слѣдуетъ осуществить до 25-го сентября.

Призываю на всѣхъ тружениковъ на нивѣ церковнаго пѣнія благословеніе Божіе.

No 08/25/23

12/25 августa 2023 года.ГАВРIИЛЪ

Архieпископъ Монреальскiй и Канадскiй -

15/28 августа — Успение Пресвятыя Славныя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии

08:26

После Вознесения Господа Матерь Божия оставалась на попечении апостола Иоанна Богослова, а в его отсутствие жила в доме его родителей близ горы Елеонской. Для апостолов и всех верующих Она была утешением и назиданием. Беседуя с ними, Матерь Божия поведала о чудесных событиях Благовещения, бессеменного зачатия и нетленного от Нее рождения Христа, Его младенчества и всей земной жизни. Подобно апостолам, Она насаждала и утверждала Христианскую Церковь Своим присутствием, словом и молитвами. Благоговение апостолов к Пресвятой Деве было чрезвычайно. По приятии Святого Духа в знаменательный день Пятидесятницы они пребывали в Иерусалиме около 10 лет, служа спасению иудеев и желая чаще видеть и слышать от Нее Божественные слова. Многие из новопросвещенных верою даже приходили из дальних стран в Иерусалим, чтобы видеть и слышать Пречистую Богородицу.

Во время гонения, воздвигнутого Иродом на юную Церковь Христову (Деян. 12, 1—3), Пресвятая Дева Мария вместе с апостолом Иоанном Богословом в 43 году удалилась в Ефес, в котором проповедовать Евангелие выпал жребий апостолу Иоанну Богослову. Она была также на Кипре у святого Лазаря Четверодневного, бывшего там епископом, и на Святой Горе Афонской, о которой, как говорит святой Стефан Святогорец, Матерь Божия пророчески сказала: «Это место будет Мне в жребий, данный Мне от Сына и Бога Моего. Я буду Заступница месту этому и Богу о нем Ходатаица».

Благоговение древних христиан к Матери Божией было так велико, что они сохранили все о Ее жизни, что только могли заметить из Ее слов и деяний, и даже передали нам о Ее внешнем виде.

По преданию, основанному на словах священномучеников Дионисия Ареопагита (f 3 октября 96 г.) и Игнатия Богоносца (+ 20 декабря 107 г.), святитель Амвросий Медиоланский в творении «О девственницах» писал о Матери Божией: «Она была Девою не телом только, но и душою, смиренна сердцем, осмотрительна в словах, благоразумна, немногоречива, любительница чтения, трудолюбива, целомудренна в речи. Правилом Ее было— никого не оскорблять, всем благожелать, почитать старших, не завидовать равным, избегать хвастовства, быть здравомысленной, любить добродетель. Когда Она хоть бы выражением лица обидела родителей, когда была в несогласии с родными? Когда погордилась пред человеком скромным, посмеялась над слабым, уклонилась от неимущего? У Нее не было ничего сурового в очах,, ничего неосмотрительного в словах, ничего неприличного в действиях: телодвижения скромные, поступь тихая, голос ровный; так что телесный вид Ее был выражением души, олицетворением чистоты. Все дни Свои Она обратила в пост: сну предавалась только по требованию нужды, но и тогда, как тело Ее покоилось, духом Она бодрствовала, повторяя во сне читанное, или размышляя о приведении в исполнение предположенных намерений, или предначертывая новые. Из дома выходила только в церковь, и то в сопутствии родных. Впрочем, Она хотя и являлась вне дома Своего в сопровождении других, но лучшим стражем для Себя была Она Сама; другие охраняли только тело Ее, а нравы Свои Она блюла Сама». По преданию, сохраненному церковным историком Никифором Каллистом (XIV в.), Матерь Божия «была роста среднего или, как иные говорят, несколько более среднего; волосы златовидные; глаза быстрые, с зрачками как бы цвета маслины; брови дугообразные и умеренно-черные, нос продолговатый,, уста цветущие, исполненные сладких речей; лицо не круглое и не острое, но несколько продолговатое; кисти рук и пальцы длинные… Она в беседе с другими сохраняла благоприличие, не смеялась, не возмущалась, особенно же не гневалась; совершенно безыскусственная, простая, Она нимало о Себе не думала и, далекая от изнеженности, отличалась полным смиренпгм. Относительно одежд, которые носила, Она довольствовалась их естественным цветом, что еще и теперь доказывает Ее священный головной покров. Коротко сказать, во всех Ее действиях обнаруживалась особая благодать». (Никифор Каллист заимствовал свое описание у святителя Епифания Кипрского, + 12 мая 403 г.; Письмо к Феофилу об иконах. Перевод текста святителя Епифания помещен п Великих Четиих-Минеях митрополита Макария. М., 1868, сентябрь, с. 363).

Обстоятельства Успения Божией Матери известны в Православной Церкви от времен апостольских. В I веке о Успении Ее писал священномученик Дионисий Ареопагит. Во II веке сказание о телесном переселении Пресвятой Девы Марии на Небо находится в сочинениях Мелитона, епископа Сардийского. В IV веке на предание об Успении Матери Божией указывает святитель Епифаний Кипрский. В V веке святитель Ювеналий, Патриарх Иерусалимский, говорил святой благоверной греческой царице Пульхерии: «Хотя в Священном Писании нет повествования об обстоятельствах кончины Ее, впрочем мы знаем об них из древнейшего и вернейшего предания». Это предание с подробностью собрано и изложено в церковной истории Никифора Каллиста в XIV веке.

Ко времени Своего блаженного Успения Пресвятая Дева Мария опять прибыла в Иерусалим. Слава Ее как Матери Божией уже распространилась по земле и многих завистливых и гордых вооружила против, которые покушались на Ее жизнь; но Бог хранил Ее от врагов.

Дни и ночи Она проводила в молитве. Нередко Пресвятая Богородица приходила ко Святому Гробу Господню,, воскуряла здесь фимиам и преклоняла колена. Не раз покушались враги Спасителя препятствовать посещать Ей святое место и выпросили у первосвященников стражу для охраны Гроба Спасителя. Но Святая Дева, никем не зримая, продолжала молиться пред ним.

Дивна была жизнь Пречистой Девы, дивно и Успение Ее, как воспевает Святая Церковь: «Бог вселенной показует на Тебе, Царица, чудеса, превышающие законы природы. И во время Рождения Он сохранил Твое девство, и во гробе соблюл от истления тело Твое» (канон 1, песнь 6, тропарь 1).

Пречистое тело Матери Божией было погребено на семейном кладбище. С самого погребения Ее христиане благоговейно чтили гроб Матери Божией и устроили на том месте храм. В храме хранились драгоценные пелены, которыми были повито пречистое и благоухающее тело.

Святой Патриарх Иерусалимский Ювеналий (420—458) утверждал перед императором Маркианом (450—457) достоверность предания о чудесном восшествии Матери Божией на Небо и послал его супруге, святой Пульхерии (+ 453; память 10 сентября), погребальные пелены Матери Божией, которые взял из Её гроба. Святая Пульхерия положила эти пелены во Влахернском храме.

Сохранились свидетельства, что в конце VII века над подземным храмом Успения Пресвятой Богородицы существовала верхняя церковь, с высокой колокольни которой был виден купол Храма Воскресения Господня. Следов этой церкви ныне не видно. В IX веке близ подземного Гефсиманского храма была выстроена обитель, в которой подвизались более 30 монахов.

Большим разрушениям подвергся храм в 1009 году от гонителя святых мест халифа Хакима. Значительные изменения, следы которых остались и поныне, произвели крестоносцы. В XI— XII веках исчезла из Иерусалима часть вырезанного камня, на котором Спаситель молился в ночь Его предания. Эта часть камня до VI века находилась в Гефсиманской базилике.

Но, несмотря на разрушения и изменения, общий первоначальный крестообразный план храма сохранился.

-

6/19 августа – Святое Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

08:26

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Из Поучения на Преображение Господне.

Святая Церковь празднует ныне — и мы с нею торжествуем — пресветлый праздник Преображения Господня на горе Фаворской и прославления нашего человеческого естества в лице Господа Иисуса Христа. Повторю русскою речью евангелие или всерадостное благовестие Матфея о нынешнем дне, повествующее о событии преображения. — «В то время, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних. И преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие. При сем Петр сказал Иисусу: Господи, хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи. Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии. Когда он еще говорил, се, облако светлое осенило их, и се, глас из облака глаголющий: сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте. И услышав, ученики пали на лица свои, и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: встаньте, и не бойтесь. Возведши же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын человеческий не воскреснет из мертвых» (Матф. 17, 1-9). Здесь конец евангельской повести. И так преображение Господа Иисуса Христа состояло в том, что во время молитвы Его на Фаворской горе, как дополняет это сказание другой евангелист, лицо Его вдруг просияло, как солнце, и одежды Его сделались белы, как снег (Луки 9, 29). В это время явились ученикам древний пророк и законодатель еврейского народа Моисей и пророк Илия, взятый некогда живым на небо на колеснице огненной и на конях огненных; явились они в славе, т.е. в небесном свете и беседовали с Господом о наступающих страданиях и о крестной смерти Его в Иерусалиме, как дополняет это сказание евангелист Лука. Для чего Господь показал Апостолам небесную славу Свою, светлость Божества Своего на столько, на сколько они могли вместить, не больше, — потому что иначе они не остались бы в живых? Не может человек увидеть лица Моего, говорил Бог в Ветхом завете Моисею, и остаться живым (Мр. 9, 3) — Для того, чтобы и еще и еще, после бесчисленных чудес, показать им очевиднейшим образом Божество Свое и Свое единосущие со Отцем, дабы они не поколебались в вере во время страданий Его и смерти, но разумели и понимали, что он страдал и умирал добровольно, за грехи мира — и с дерзновением проповедали о Нем людям, что Он истинно единородный Сын Божий, вечный, Творец мира видимого и невидимого, или ангельского. Для чего явились пророки, Моисей, живший ранее Иисуса Христа за полторы тысячи лет, и Илия — почти за тысячу лет? и для чего в славе? — Явились для засвидетельствования апостолам, что Иисус Христос есть предсказанный издревле пророками, истинный Мессия, Спаситель мира, обладающий живыми и мертвыми и для вразумления учеников в настоятельной нужде страданий и смерти Его для искупления мира. Явились в славе для того, чтобы уверить учеников, что их ожидает за подвиги на земле такая же, или еще большая слава, как учеников и друзей Христовых. — Пророки беседовали с Господом о страшных страданиях Господа за нас в Иерусалиме; а Петр, не ведавший, что говорит, хотел наслаждаться блаженством на Фаворе в присутствии Господа: хорошо нам здесь быть, говорит, Господи, сделаем три кущи, т.е. палатки из зеленых ветвей — Тебе одну, Моисею одну и одну Илии. Нет, Петр апостол, не место и не время тебе тут блаженствовать; а настоит тебе претерпеть тяжкие страдания и смерть поноснейшую. Разве ты не слышал, о чем говорили Моисей и Илия с Господом во время преображения Его? Не о блаженстве, а о страдании и смерти, которые надлежало претерпеть Ему. Но сам Петр не знал, как сказано, от великой радости и счастия, что говорил. Надо было вразумить свыше его и прочих учеников, и еще не кончил Петр слов своих, как с неба послышался глас: сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте (Матф. 17, 5); т.е. не следуйте тому, что вам нравится, приятно, а слушайте Его, Сына Моего возлюбленного. — А Он что говорил еще так недавно? — Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возми крест свой, и следуй за Мною (Луки 9, 23). Вот в чем надобно слушаться Его.

И нам, братия и сестры, не должно искать на земле радостей и блаженства; здесь не место и не время для блаженства, а место и время для слезного покаяния и скорбей очистительных. Блаженство будет там, на небе, во веки бесконечные для всех истинно веровавших и подвизавшихся здесь.

-

Посещение Высокопреосвященнейшим Гавриилом, Архиеписком Монреальским и Канадским прихода Св. Равноапостольного Великого Князя Владимира в Саскатуне (Саскачеван).

16:46

12 августа 2023 года, в Свято-Владимирский приход с архипастырским визитом прибыл Высокопреосвященнейший Гавриил, Архиепископ Монреальский и Канадский. Правящий Архиерей в эту же субботу возглавил Всенощное Бдение, а утром, в воскрсенье 13 августа — Божественную Литургию.

На Шестом Часе был возведен во иподиаконы многолетний регент прихода, чтец Тарасий Причак, а затем, на Божественной Литургии, он был рукоположен во диаконский сан. Отец Тарасий будет нести свое диаконское служение в Свято-Владимирском приходе. По милости Божией приход растет, так что диакон здесь необходим.

Его Высокопреосвященству сослужили: настоятель Свято-Владимирского прихода иерей Андрей Майер, иерей Дмитрий Григорьев (храм Всех Святых, Калгари, Альберта), иерей Виктор Крамаренко (община св. велмуч. Георгия Победоносца, Ред Дир, Альберта), а также иереи Радован Марич (патриарший приход св. Первоверховных Апостолов Петра и Павла, Реджайна, Саскачеван) и Флорин Соане (Румынская Православная Церковь) при протодиаконе Александре Морине (Свято-Троицкий соборный храм, Торонто, Онтарио), к которому в продолжение Литургии присоединился новорукоположенный о. диакон Тарасий.

Храм был полон молящимися, и многие из них причастились Святых Христовых Тайн.

Высокопреосвященный Гавриил обратился к прихожанам и многочисленным гостям с архипастырским словом.

По отпусте Литургии прихожане и гости были приглашены на традиционную праздничную трапезу, приготовленную местным сестричеством.

-

1/14 августа – Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня».

08:24

Выражение «происхождение древ Креста» обозначает, в сущности, крестный ход.

В греческом часослове 1897 года так объясняется происхождение этого праздника: «По причине болезней, весьма часто бывавших в августе, издревле утвердился в Константинополе обычай износить Честное Древо Креста на дороги и улицы для освящения мест и в отвращение болезней. Накануне, износя его из царской сокровищницы, полагали на святой трапезе Великой Церкви (в честь Святой Софии-Премудрости Божией). С настоящего дня и далее, до Успения Пресвятой Богородицы, творя литии по всему городу, предлагали его потом народу для поклонения. Это и есть предъисхождение Честного Креста».

В Русской Православной Церкви этот праздник соединился с воспоминанием Крещения Руси в 988 году. Упоминание о дне Крещения Руси сохранилось в Хронографах XVI века: «Крестися князь великий Владимир Киевский и вся Русь августа I». В «Сказании действенных чинов святыя соборныя и апостольский великия церкви Успения», составленном в 1627 году по повелению патриарха Московского и всея Руси Филарета, дается такое объяснение праздника 1 августа: «А на происхождение в день Честного Креста бывает ход освящения ради водного и просвещения ради людского, по всем градам и весем».

В этот день же установлен праздник Всемилостивому Спасу Христу Богу и Пресвятой Богородице в честь победы в 1164 году великого князя Андрея Боголюбского в походе против поволжских болгар и греческого императора Михаила над сарацинами.

По принятому в Православной Церкви чину в этот день совершается поклонение Кресту (по чину Крестопоклонной недели Великого поста) и малое освящение воды. Вместе с освящением воды освящается также мед нового сбора (отсюда народное название праздника — медовый Спас).

С этого же дня начинается Успенский пост. По строгости соблюдения он приравнивается к Великому посту (без мясных, молочных и рыбных продуктов) и продолжается с 14 по 27 августа (до дня Успения Пресвятой Богородицы, в честь которого и назван). Только 19 августа в праздник Преображения Господня — один раз за весь пост — можно есть рыбу. Впрочем, когда у одного из небезызвестных современных протоиереев спросили, существуют ли в Православной Церкви (и если существуют, то какие и для кого) послабления в посте, он ответил примерно так: «Послабления в посте есть: для новообращенных, детей, беременных, кормящих, болящих, находящихся в пути или на отпуске. Какие — вопрос индивидуальный и относящийся, скорее к личному христианскому самосознанию».

-

Церковно-музыкальная комиссия при Архиерейском Синоде объявляет о XXX церковно-певческом съезде.

09:33

По благословению Высокопреосвященнейшего Митрополита Николая, Церковно-музыкальная комиссия при Архиерейском Синоде и Русский православная церковь Святой Блаженной Ксении в Оттаве, Онтарио имеют честь оповестить о предстоящем открытии 30-го ежегодного церковно-певческого съезда в Оттаве, Канада, 4-8 октября 2023 года:

Тема: Православная литургическая эстетика: создание красивых служб.

Почётным гостем нынешнего зъезда станет Николай Коваленко из Мельбурна, Австралия — опытный церковный музыкант, дирижер, преподаватель-вокалист.

Цель конференции состоит в том, чтобы собрать вместе певчих и регентов, продолжить исследования богатства и красоты музыкальной традиции Русской Православной Церкви. Участникам ее будет предоставлена уникальная возможность получения практических и теоретических знаний в этой области: им будут читаться лекции, работа будет вестись на симпозиумах и в рабочих группах, а также в ходе спевок. Все это найдет свое наивысшее выражение в Церковных богослужениях Архиерейским чином. Возглавит наш Первоиерарх Митрополит Николай в сослужении Архиепископа Монреальского и КанадскогоГавриила. Участники конференции получат возможность обменяться идеями и мнениями, найти единомышленников и, наконец, расширить свой литургический репертуар.

Всенощное Бдение и Божественная Литургия будут служиться в Свято-Ксениевской церкви, по адресу 2 Colchester Square, Ottawa Canada.

Дополнительная информация размещена на Веб-сайте конференции https://rocmconference.net или по э-адресу to info@rocmconference.net

-

Пребывание Высокопреосвященнейшего Гавриила, Архиепископа Монреальского и Канадского на престольном празднике храма во имя иконы Божией Матери Смоленския «Одигитрия» в Джексонс Пойнт и в молодежном лагере «Рускока» в Брейсбридже, Онтарио.

18:31

10 августа 2023 года, в день иконы Пресвятой Богородицы Смоленския «Одигитрия», в храме Смоленской иконы (г. Джексонс Пойнт, Онтарио, который всей Русской Канаде известен под названием «Березки») настоятелем иереем Максимом была совершена праздничная Божественная Литургия. Но еще 5-6 августа, на предшествуюющие престольному празднику выходные дни, в «Березки» прибыл с архипастырским визитом Высокопреосвященнейший Гавриил, Архиепископ Монреальский и Канадский. Правящий Архиерей 5 августа возглавил Всенощное Бдение, а утром 6 августа — Божественную Литургию.

На Часах был пострижен во иподиаконы прислужник Борис Суслов. Многолетний староста прихода, чтец Леонид Тисменко также был пострижен во иподиаконы, а затем, на Божественной Литургии, был рукоположен во диаконский сан. Отец Леонид будет нести свое служение в храме Смоленской иконы Богородицы в качестве второго диакона.

Его Высокопреосвященству сослужили: митрофорный протоиерей Владимир Мальченко (настоятель Свято-Троицкого соборного храма в г.Торонто), игумен Николай (Перекрестов) их Свято-Николаевского кафедрального собора в Монреале (Квебек), протоиерей Антоний Фильчак (храм Великомученика и Победоносца Георгия в Торонто, Болгарская Православная Церковь), и, конечно, священство храма-именинника – иерей Максим Аброскин, настоятель и иерей Валентин Лосев, второй священник при протодиаконе о. Александре Морине (Свято-Троицкий собор в Торонто и диаконах о. Георгии Большан и о. Леониде Тисменко (храм Смоленской иконы Богородицы).

Благолепно и молитвенно пел приходской хор под управлением регента храма, чтеца Григория Монтана. Храм был полон молящимися, многие из которых причастились Святых Христовых Тайн. В конце Божественной Литургии было совершено молебное пение с Крестным ходом и чтением молитвы ко Пресвятой Богородице.

После окончания богослужения Высокопреосвященный Гавриил обратился к прихожанам и многочисленным гостям с архипастырским словом, и поздравил всех присутствующих с 66-й годовщиной со дня основания прихода, а также вручил епархиальные грамоты нескольким прихожанам, особо потрудившимся в этом году на благо храма-именинника. Владыка Гавриил также сердечно поздравил настоятеля храма о. Максима с 45-летием. Прибывшая на торжества вместе другими высокопоставленными лицами мэр округа Джорджины, к которому принадлежат «Березки», Маргарет Квэрк торжественно вручила храму муниципальную поздравительную грамоту.

В последние годы храм в «Березках» уже не вмещает всех желающих посетить праздничные богослужения, а потому назрела необходимость в расширении здания. Архиепископ Гавриил благословил проект по постройке притвора и навеса храма.

В ознаменование 75-летия Свято-Троицкой Духовной Семинарии (Джорданвилль, США), по инициативе настоятеля храма о. Максима, который сам является выпускником этой Семинарии, Высокопреосвященный Гавриил, мэр, депутаты муниципалитета, духовенство и прихожане и гости высадили на храмовом участке памятные березы.

В заключение все прихожане и гости были приглашены на традиционную праздничную трапезу, приготовленную местным сестричеством под навесом возле храма. И, наконец, последовала концертная программа, в которой принимали участие воспитанники приходской школы и молодежь прихода.

Смотрите фоторепортаж с праздника.

источник: https://berezkihram.org/feast-aug-6/

На другой день, 7 августа, Высокопреосвященный Архиепископ Гавриил прибыл из «Березок» в Рускоку: православный молодежный лагерь в Брейсбридже, Онт., известный не только в Канаде, но по всей Северной Америке.

На Божествнной Литургии в здешнем храме во имя св. Царевича-Мученика Алексея Николаевича Архиепископу Гавриилу сослужил игумен Николай (Перекрестов) при протодиаконе Александре Морине. После обеда Высокопреосвященный Гавриил встретился с молодежью, побеседовал с ней и подробно ответил на многочисленные вопросы.

-

28/ ИЮЛЯ 10 АВГУСТА — ПРАЗДНОВАНИЕ СМОЛЕНСКОЙ ИКОНЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ, ИМЕНУЕМОЙ «ОДИГИТРИЯ»

08:23

Смоленская икона Пресвятой Богородицы, именуемая «Одигитрия», написана, по преданию, святым евангелистом Лукой. Называется она Одигитрией, т.е. Путеводительницей, потому, что Пресвятая Богородица явилась в Константинополе двум слепым и повелела им идти в Свой храм, и когда они были приведены туда, даровала им исцеление, и еще потому, что икона сопутствовала императорам в их походах на врагов. Из Иерусалима она была перенесена в Константинополь. В XI столетии сын Всеволода и Анны, Владимир Мономах, перенес эту икону в Смоленск. С того времени икона стала называться Смоленской. В 1213 году, когда Батый подступил к Смоленску, и граждане прибегли с пламенной молитвой к Пресвятой Богородице, то ночью в кафедральном соборе, где стояла икона, церковный пономарь получил от Нее повеление сказать Меркурию, жителю Смоленска, чтобы он в воинской броне шел в храм. В храме Меркурий услышал от иконы голос: «Угодник Мой Меркурий! Властитель ордынский хочет в нынешнюю ночь напасть на город Мой со всей своею ратью и с исполином; но Я умолила Сына и Бога Моего о доме Моем, чтобы не предал его в рабство вражие. Выйди тайно ото всех навстречу врагу, и силой Христа ты победишь исполина. Я Сама буду с тобою. Но вместе с победой ожидает тебя венец мученический». Меркурий так и сделал — поразил исполина и поразил рать Батыя, при помощи сошедших свыше молниеносных мужей и в присутствии Светлой Жены, лик Которой объял ужасом врагов, а сам упал убитым.

В конце XIV — начале XV века Смоленская икона была принесена в Москву и поставлена в кремлевском Благовещенском соборе. В 1456 г. епископ Смоленский Мисаил прибыл в Москву и просил великого князя Василия II Васильевича Темного отпустить икону в Смоленск. По совету бояр и митрополита великий князь отпустил икону, оставив в Благовещенском соборе список с нее. При этом икону несли крестным ходом, великий князь и княгиня с сыновьями провожали ее до монастыря Саввы Освященного на Девичьем поле.

В 1514 г., после присоединения Смоленска к Московскому княжеству великим князем Василием III Ивановичем, икона стала почитаться символом единства Русских земель. В 1524 г. в Москве, в честь освобождения Смоленска от власти Литвы, был построен Новодевичий монастырь. Главный храм монастыря посвятили Смоленской иконе — собор Смоленской Божией Матери. Именно тогда, не раньше первой четверти XVI в., начинается официальное общероссийское прославление иконы.

В начале XIX в. вновь вспомнили о ней, как о святыне, помогающей в воинском деле. В дни Отечественной войны 1812 г. чудотворный образ привезли из Смоленска в Москву. В день Бородинской битвы икону обнесли вокруг Белого города, Китай-города и Кремля, а затем носили по военному лагерю на Бородинском поле и служили перед ней молебны. После окончания войны икону возвратили в Смоленск, где она и хранилась до XX века в Успенском соборе.

К сожалению, древнейшего списка иконы не существует. По мнению исследователей, уже в средневековую эпоху в Успенском соборе Смоленска хранилась икона греческого письма XIV в. Но не сохранилась и она. В безбожные послереволюционные 1920-е годы ее изъяли из Смоленского Успенского собора в музей, а затем около 1939 г. она бесследно исчезла.

Но по всей России вот уже более пятисот лет пребывает немало списков со Смоленского образа, многие из которых не раз являли свою благодатную силу.

Древняя чудотворная икона, находившаяся в Смоленске в 15-20 вв., вероятно погибла во время Великой Отечественной войны.

Между тем, как мы помним, в 2007 году российский президент В.В. Путин передал Русской Православной Церкви уникальную икону (список) Смоленской Божьей Матери, которая в начале 90-х годов была похищена из музея и затем вывезена за границу.

«Нам казалось, что эта икона была практически безвозвратно утеряна. Она покинула территорию России и вот теперь возвращается. Это хороший знак», — подчеркнул В.В. Путин.

«Богоматерь Одигитрия Смоленская» считается одной из самых древних икон иконостаса Богородице-Рождественского собора города Устюжна Вологодской области. Эта икона является уникальным образцом Верхне-Волжской иконописной школы. Икона украшена клеймами земной жизни Богоматери.

Уже в 16-м веке эта икона была прославлена как чудотворная. В начале 17-го века икона получила всероссийскую известность после того, как в 1608 году прослыла спасительницей Устюжны от польско-литовского нашествия.

В 1994 году икона была похищена из краеведческого музея Устюжны. Эта кража так и не была раскрыта, а преступники не были установлены. Через несколько лет икона Смоленской Богоматери была обнаружена в Лондоне.

-

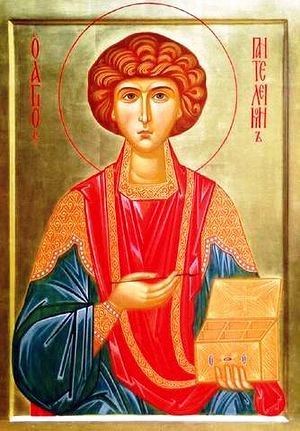

27 июля/9 августа – память Великомученика и Целителя Пантелеимона.

08:20

Святой великомученик и целитель Пантелеимон родился в Вифании /Малая Азия/ в городе Никомидия в семье знатного язычника Евсторгия. Мать св. Пантелеимона воспитывала мальчика в христианской вере, но рано окончила свою земную жизнь. После ее смерти отец отдал юного отрока сначала в языческую грамматическую школу, а затем обучал его медицинскому искусству у знаменитого в Никомидии врача Евфросина. Отличаясь красноречием, хорошим поведением и необыкновенной красотой, юный Пантелеимон был представлен императору Максимиану, который пожелал оставить его при своем дворе и сделать впоследствии придворным врачом.

В это время в Никомидии тайно проживали трое христианских священников: Ермолай, Ермил и Ермократ. Из окна уединенного домика св. Ермолай неоднократно видел благообразного юношу и прозорливо провидел в нем избранный сосуд благодати Божией. Однажды Ермолай позвал Пантелеимона в свое убежище и, расспросив его о родителях, о вере и всей жизни его, завел с ним беседу, во время которой изложил ему основы христианской веры. «Верь мне, добрый юноша, — говорил он, — что Истинный и Всемогущий Бог есть един — Иисус Христос, в Которого если ты будешь веровать, то станешь исцелять всякие болезни одним призыванием Его пречистого имени». С этих пор Пантелеимон стал ежедневно заходить к христианскому священнику Ермолаю и с великим наслаждением слушал то, что открывал ему Божий служитель о Сладчайшем Иисусе Христе.

Однажды, возвращаясь от учителя, юноша увидел лежавшего на дороге мертвого ребенка, укушенного ехидной, которая извивалась тут же. Исполнившись сострадания и жалости, Пантелеимон стал просить Господа о воскрешении умершего и умерщвлении ядовитой змеи. Он твердо решил, что в случае исполнения его молитвы станет христианином и примет святое Крещение. «Господи Иисусе Христе, — молился он, — хоть я и не христианин еще и не достоин призывать имя Твое, но если Ты хочешь, чтобы я стал рабом Твоим, яви силу Твою и сделай так, чтобы во имя Твое отрок этот ожил, а ехидна издохла!» И по действию благодати Божией ребенок ожил, а ехидна расторглась на мелкие части на глазах удивленного Пантелеимона.

После этого великого чуда св. Ермолай крестил юношу во имя Отца и Сына и Св. Духа и причастил его Божественных и Животворящих Тайн Тела и Крови Христа. Семь дней провел новокрещеный у своего учителя, впитывая богооткровенные истины св. Евангелия. Став христианином, Пантелеимон стал часто беседовать со своим отцом, открывая ему лживость язычества и постепенно подготавливая к принятию христианства. В это время Пантелеимон стал уже известен как хороший врач, поэтому к нему привели слепого, которого никто другой не мог исцелить. «Свет глазам твоим возвратит Отец света, Бог истинный, — сказал ему святой. Во имя Господа моего Иисуса Христа, просвещающего слепых, прозри!» Слепец тотчас же прозрел, а вместе с ним духовно прозрел и отец святого Пантелеимона. И оба они с радостью приняли от христианского священника Ермолая святое Крещение.

После смерти отца Пантелеимон посвятил свою жизнь страждущим, больным, убогим и нищим. Он безвозмездно лечил всех обращавшихся к нему. Посещал в темницах узников и при этом исцелял страждущих не столько медицинскими средствами, сколько призыванием имени Иисуса Христа. Слава о милостивом и бескорыстном враче вскоре распространилась по всему городу, и жители, оставив всех других врачей, стали обращаться только к святому Пантелеимону. Это вызвало злобу и зависть всех врачей к святому, которые написали донос, что св. Пантелеимон христианин и оказывает медицинскую помощь всем христианам.

Император тотчас призвал святого, потребовал опровергнуть донос и принести жертву идолам. Но избранный страстотерпец Христов бесстрашно исповедал себя христианином и на глазах императора исцелил расслабленного: «Во имя Господа Иисуса Христа, встань и будь здоров, — произнес св. Пантелеимон, и больной тотчас выздоровел. Взбешенный император повелел казнить исцеленного, а св. Пантелеимона предал жесточайшим мукам.

Но св. Пантелеимон был непоколебим, ибо Господь незримо для всех укреплял его и исцелял раны его.Взбешенный император повелел бросить святого в котел с расплавленным оловом, но Пантелеимон не только не потерпел никакого вреда, но стал купаться в том котле, как в прохладной воде. Император повелел утопить святого в море, связав его по рукам и ногам и привязав к телу тяжелый камень, но и тогда Пантелеимон не потерпел никакого вреда. Он оставался на поверхности воды непотопляем, как сухая щепка, с дерзновением обличая императора в бессилии его. По повелению императора святого великомученика привели в цирк и бросили в клетку к голодным тиграм. Но звери не только не тронули св. Пантелеимона, но стали ласкаться к нему. Лизали руки и ноги его. И даже отталкивали друг друга, стараясь коснуться тела святого. Видя это, зрители поднялись с мест и стали кричать: велик Бог христианский! Да будет освобожден и отпущен неповинный и праведный юноша!

Разъяренный император приказал воинам рубить мечами всех, кто исповедал Христа и славил Его. Приказал даже умертвить неповинных зверей, не тронувших святого мученика. Видя это, св. Пантелеимон воскликнул: слава Тебе, Христе Боже, что не только люди, но и неповинные звери страдают и умирают за имя Твое! Наконец обезумевший от ярости император Максимиан приказал отрубить великомученику голову. Воины привели святого на место казни и привязали к масличному дереву. Когда великомученик начал молиться, один из воинов ударил его копьем. Но копье тотчас переломилось, не принеся телу святого никакого вреда. Другой воин ударил святого острым мечом, но меч стал мягким, как воск, и не нанес телу даже малейшей царапины. Пораженные чудом, воины закричали: велик Господь, Бог христианский. В это время Господь явился святому и укреплял его духовно.

Услышав голос с неба, воины упали перед мучеником на колени и просили прощения. Они отказались продолжать казнь, но святой Пантелеимон повелел им исполнить приказ императора, говоря: если вы не исполните порученного вам дела, то не получите милости от Господа Бога моего Иисуса Христа! Тогда воины со слезами простились с великомучеником, целуя руки его. Когда же святому отсекли голову, то из раны вместе с кровью истекло и молоко, а маслина, к которой был привязан святой, в этот момент процвела, заблагоухала дивным ароматом и исполнилась целебных плодов. Видя это чудо, многие из людей исповедали Христа и уверовали в Него. Тело святого Пантелеимона, брошенное в жарко горящий костер, осталось неповрежденным. И тогда Никомидийский страстотерпец был погребен христианами, и тело его было с честью предано земле.

Память св. Пантелеимона многомилостивого издревле чтится Православным Востоком. Уже в 4 веке были воздвигнуты храмы во имя святого в Константинополе. Кровь и молоко, истекшие при усекновении главы святого, хранились до 10 века, давая верующим исцеление от многих болезней. Честные мощи великомученика Пантелеимона частичками разошлись по всему христианскому миру. Особенно много их имеется на Святой Горе Афон в известных православных монастырях и обителях. Честная и многоцелебная глава св. Пантелеимона «яко превеликое и многоценное сокровище» хранится ныне в русском Афонском Свято-Пантелеимоновском монастыре, в соборном храме обители.

В Никомидии накануне 9 августа — дня памяти святого великомученика — ежегодно совершается Крестный ход с чудотворной иконой святого. Многие тысячи православных христиан и инославных армян, католиков и магометан, съезжаются сюда и привозят сотни больных, которые получают исцеление по молитвам святого.

Почитание св. мученика в Русской Православной Церкви известно уже с 12 века. Великий князь Изяслав, в святом крещении Пантелеимон, имел изображение великомученика на своем боевом шлеме и его заступничеством остался жив в сражении. Под командованием Императора Петра I русские войска одержали в день памяти св. Пантелеимона две морских победы над шведами. Память св. великомученика и целителя Пантелеимона особенно торжественно совершается на св. Афоне. Русский собор в Свято-Ильинской обители построен в 1826 году по типу древних афонских храмов. В алтаре, в драгоценном ковчеге, хранится главная святыня обители — глава св. Великомученика.

-

24 июля/6 августа – память Свв. Благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба.

08:19

Святые благоверные князья страстотерпцы Борис и Глеб (в святом Крещении — Роман и Давид) — первые русские святые, канонизированные как Русской, так и Константинопольской Церковью. Они были младшими сыновьями святого равноапостольного князя Владимира (+ 15 июля 1015).

Родившиеся незадолго до Крещения Руси святые братья были воспитаны в христианском благочестии. Старший из братьев — Борис получил хорошее образование. Он любил читать Священное Писание, творения святых отцов и особенно жития святых. Под их влиянием у святого Бориса возникло горячее желание подражать подвигу угодников Божиих.

Святой Глеб с раннего детства воспитывался вместе с братом и разделял его стремление посвятить жизнь исключительно служению Богу. Оба брата отличались милосердием и сердечной добротой, подражая примеру святого равноапостольного великого князя Владимира, милостивого и отзывчивого к бедным, больным, обездоленным.

Еще при жизни отца святой Борис получил в удел Ростов. Управляя своим княжеством, он проявлял мудрость и кротость, заботился прежде всего о насаждении Православной веры и утверждении благочестивого образа жизни среди подданных. Молодой князь прославился также как храбрый и искусный воин. Незадолго до своей смерти великий князь Владимир призвал Бориса в Киев и направил его с войском против печенегов.

Когда последовала кончина равноапостольного князя Владимира, старший сын его Святополк, бывший в то время в Киеве, объявил себя великим князем Киевским. Святой Борис в это время возвращался из похода. Дружина уговаривала его пойти в Киев и занять великокняжеский престол, но святой князь Борис, не желая междоусобной распри, распустил свое войско: «Не подниму руки на брата своего, да еще на старшего меня, которого мне следует считать за отца!»

Однако коварный и властолюбивый Святополк не поверил искренности Бориса; стремясь оградить себя от возможного соперничества брата, на стороне которого были симпатии народа и войска, он подослал к нему убийц. Святой Борис был извещен о таком вероломстве Святополка, но не стал скрываться и, подобно мученикам первых веков христианства, с готовностью встретил смерть. Убийцы настигли его, когда он молился за утреней в воскресный день 24 июля 1015 года в своем шатре на берегу реки Альты.

После этого Святополк столь же вероломно умертвил святого князя Глеба. Коварно вызвав брата из его удела — Мурома, Святополк послал ему навстречу дружинников, чтобы убить святого Глеба по дороге. Князь Глеб уже знал о кончине отца и злодейском убийстве князя Бориса. Глубоко скорбя, он предпочел смерть, нежели войну с братом. Встреча святого Глеба с убийцами произошла в устье реки Смядыни, неподалеку от Смоленска.

В чем же состоял подвиг святых благоверных князей Бориса и Глеба? Какой смысл в том, чтобы вот так — без сопротивления погибнуть от рук убийц?

Жизнь святых страстотерпцев была принесена в жертву основному христианскому доброделанию — любви. «Кто говорит: «Я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец» (1 Ин. 4, 20). Святые братья сделали то, что было еще ново и непонятно для языческой Руси, привыкшей к кровной мести — они показали, что за зло нельзя воздавать злом, даже под угрозой смерти. «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить» (Мф. 10, 28).

Благоверные князья страстотерпцы — особые покровители, защитники Русской земли. Известны многие случаи их явления в трудное для нашего Отечества время, например, — святому Александру Невскому накануне Ледового побоища (1242), великому князю Димитрию Донскому в день Куликовской битвы (1380). Почитание святых Бориса и Глеба началось очень рано, вскоре после их кончины. Служба святым была составлена митрополитом Киевским Иоанном I (1008-1035).

Великий князь Киевский Ярослав Мудрый позаботился о том, чтобы разыскать останки святого Глеба, бывшие 4 года непогребенными, и совершил их погребение в Вышгороде, в храме во имя святого Василия Великого, рядом с мощами святого князя Бориса. Через некоторое время храм этот сгорел, мощи же остались невредимы, и от них совершалось много чудотворений. Один варяг неблагоговейно стал на могилу святых братьев, и внезапно исшедшее пламя опалило ему ноги. От мощей святых князей получил исцеление хромой отрок, сын жителя Вышгорода: святые Борис и Глеб явились отроку во сне и осенили крестом больную ногу. Мальчик пробудился от сна и встал совершенно здоровым. Благоверный князь Ярослав Мудрый построил на этом месте каменный пятиглавый храм, который был освящен 24 июля 1026 года митрополитом Киевским Иоанном с собором духовенства. Множество храмов и монастырей по всей Руси было посвящено святым князьям Борису и Глебу, фрески и иконы святых братьев страстотерпцев также известны в многочисленных храмах.