Новости

-

17/30 апреля – Святых жен-мироносиц.

08:14

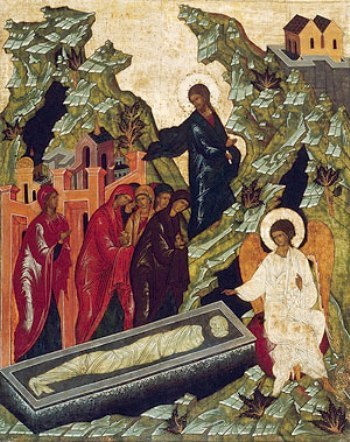

В 3-ю Неделю по Пасхе Святая Церковь воспоминает святых жен-мироносиц и праведных Иосифа Аримафейского и Никодима – тайных учеников Христовых. Своим богослужением Церковь вновь поставляет нас на Голгофе у Креста Христова, с которого снимают Пречистое Его Тело Иосиф и Никодим, и в вертограде у гроба, где они полагают Тело Иисуса Христа, и где затем мироносицы, пришедшие помазать Тело благовонными маслами, первыми удостаиваются видеть Воскресшего Господа. По примеру святых жен-мироносиц и мы должны возгревать в сердце своем истинную самоотверженную любовь к Спасителю нашему, чтобы, как говорит Апостол (Рим.8,38-39), ничто не могло отлучить нас от Него – ни настоящее, ни грядущее, ни жизнь, ни смерть, ни ангелы, ни человеки. Кроме того, как святые жены, уязвленные лютою скорбию при виде распятого Господа, искали и обрели утешение в Его же гробе, так и каждая христианская душа должна искать утешение в скорбях и печалях у гроба и креста Спасителя своего.

Когда Иуда предал Христа первосвященникам, все ученики Его бежали. Апостол Петр следовал за Христом до двора первосвященника и там, обличаем, что он Его ученик, трижды отрекся от Него. Весь народ кричал Пилату: «Возьми, возьми, распни Его!» (Ин. 19.15). Когда распяли Иисуса проходящий народ злословил Его и насмехался над Ним. И только Матерь Его с любимым учеником Иоанном стояли у Креста и женщины, следовавшие за ним и Его учениками во время Его проповеди и служившие им, смотрели издали на происходящее. Среди них были Мария Магдалина, Иоанна, Мария, мать Иакова, Саломия и другие.

После того, как Иисус испустил дух, Иосиф из Аримафеи, член совета, но не участвовавший в осуждении Иисуса, тайный ученик Его пришел к Пилату просить тело Иисусово и, получив разрешение, вместе с Никодимом, другим тайным учеником Господа, похоронил Его в новом гробе.

В первый день недели святые жены-мироносицы, купив ароматы, пришли рано ко гробу, чтобы помазать тело Иисусово, но увидели камень отваленным от гроба и ангела, который возвестил им, что Иисус воскрес. Господь явился Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов, и просил сказать апостолам, чтобы ожидали Его в Галилее.

Святые жены-мироносицы являют нам пример истинной жертвенной любви и самоотверженного служения Господу. Когда все оставили Его, они были рядом, не испугались возможных преследований. Не случайно именно Марии Магдалине первой явился Воскресший Христос. Впоследствии, по преданию, святая равноапостольная Мария Магдалина много потрудилась в проповеди Евангелия. Именно она преподнесла римскому императору Тиверию красное яйцо со словами? «Христос Воскресе!», откуда и пошел обычай на Пасху красить яйца.

Святая Православная Церковь отмечает этот день как праздник всех женщин-христианок, отмечает их особую и важную роль в семье и обществе, укрепляет их в их самоотверженном подвиге любви и служения ближним.

Насколько этот праздник отличается от так называемого Международного Женского Дня 8 Марта! Не пора ли и нам начать возвращение к традициям нашего народа, восстановить православное понимание роли женщины в нашей жизни и более широко отмечать замечательный праздник день святых жен-мироносиц.

Кто они, святые жены-мироносицы?

Святая Мария Клеопова, мироносица, по преданию Церкви была дочерью праведного Иосифа, Обручника (память 26 декабря), от первого брака и была еще совсем юной, когда Пресвятая Дева Мария была обручена праведному Иосифу и введена в его дом. Святая Дева Мария жила вместе с дочерью праведного Иосифа, и они подружились, как сестры. Праведный Иосиф по возвращении со Спасителем и Божией Матерью из Египта в Назарет выдал замуж дочь за своего меньшего брата Клеопу, поэтому она именуется Мариею Клеоповою, т. е. женой Клеопы. Благословенным плодом того брака был священномученик Симеон, апостол от 70-ти, сродник Господень, второй епископ Иерусалимской Церкви (память 27 апреля). Память святой Марии Клеоповой празднуется также в Неделю 3-ю по Пасхе, святых жен-мироносиц.

Святая Иоанна Мироносица, супруга Хузы, домоправителя царя Ирода, была одной из жен, следовавших за Господом Иисусом Христом во время Его проповеди, и служила Ему. Вместе с другими женами после Крестной смерти Спасителя святая Иоанна приходила ко Гробу, чтобы помазать миром Святое Тело Господа, и слышала от Ангелов радостную весть о Его славном Воскресении.

Праведные сестры Марфа и Мария

Праведные сестры Марфа и Мария, уверовавшие во Христа еще до воскрешения Им их брата Лазаря, по убиении святого архидиакона Стефана, наступлении гонения на Церковь Иерусалимскую и изгнании праведного Лазаря из Иерусалима, помогали своему святому брату в благовествовании Евангелия в разных странах. О времени и месте их мирной кончины сведений не сохранилось.

У Христа воинствует и женский пол, вписываемый в воинство по душевному мужеству и не отвергаемый за телесную немощь. И многие жены отличались не менее мужей: есть и такие, что даже больше прославились. Таковы наполняющие собою лик девственниц, таковы сияющие подвигами исповедания и победами мученичества. (Свт. Василий Великий).

-

12/25 апреля — Радоница.

20:12

В этот день Русская Православная Церковь отмечает Радоницу — день особого поминовения усопших

Во вторник второй недели по Пасхе, которая называется Фоминой неделей, Православная Церковь отмечает Радоницу — день особого поминовения усопших, первого после праздника Пасхи.9 день от Пасхи – в родительский день принято посещать кладбище и поминать умерших родственников.

Именно на Радоницу существует обычай празднования Пасхи на могилах усопших, куда приносятся крашеные яйца и другие пасхальные яства, где совершается поминальная трапеза и часть приготовленного отдается нищей братии на помин души. Это реальное, живое, бытовое общение с усопшими отражает веру в то, что они и после смерти не перестают быть членами Церкви Того Бога, Который «не есть Бог мертвых, но живых» (Мф 22, 32).

«Постараемся, сколько возможно, помогать усопшим, вместо слез, вместо рыданий, вместо пышных гробниц – нашими о них молитвами, милостынями и приношениями, дабы таким образом и им, и нам получить обетованные блага», – пишет святитель Иоанн Златоуст.

Есть дивный пример того, как разделяют с нами радость о Воскресении Спасителя наши умершие. Однажды один благочестивый старец Киево-Печерской лавры на Пасху пошел вместе с диаконом покадить пещеры, где почивали усопшие. И только воскликнули они: «Христос воскресе, отцы и братия!», как послышалось в ответ громогласное восклицание: «Воистину воскресе!».

-

10/23 апреля — Фомино воскресенье – «КРАСНАЯ ГОРКА».

08:12

Красная Горка — народный весенний праздник, отмечается в первое после Пасхи воскресенье, последний день пасхальной недели. Издавна празднование Красной горки сопровождалось детскими играми, хороводами, песнями. В этот день начинались весенние гулянья девушек. Игры и гулянья происходили на пригорках, раньше других освобождавшихся от снега, отсюда название — красная» (т. е. красивая) горка. Этот день считался счастливым для вступающих в брак, поэтому на Руси к Красной горке приурочивались свадьбы и происходило усиленное сватовство.

В этот день, как мы знаем, Господь еще раз явился всем Своим ученикам, также и апостолу Фоме, который до конца не желал верить в Воскресение Иисуса Христа. Объясняя это тем, что пока он сам не увидит и не убедится в ранах Иисуса – он не поверит в Воскресение Христа. Поэтому этот праздничный день или неделю еще часто называют Фоминым днем или Фоминой неделей, в честь памяти апостола Фомы.

С древних времен и по сегодняшний день люди старались и специально подгадывали в этот день провести свадьбы, потому как, праздник Красная горка воспринимался счастливым и хорошим днем для вступления в брак. В этот день заканчивались все последние приготовления к свадебному торжеству, столы были накрыты, платье и свадебный букет невесты — готовы. Праздник Красную горку праздновали всегда весело, целый день с утра до вечера пели песни, водили хороводы. Еще праздник Красная горка в народе имеет название – «кликушное воскресенье». Это название праздника исходило из того, что в деревнях и селах в этот день жители проходили по домам молодоженов и окликали молодых, говоря им добрые слова, желавшие всего хорошего на их совместное будущее, за что получали благодарение в виде всяческих угощений.

С этого дня до отдания Пасхи на всех службах, которые начинаются с возгласа священника, а также перед началом шестопсалмия трижды поется или читается «Христос воскресе». Наутрени в храмах величание: «Величаем Тя, Живодавче Христе, нас ради во ад сшедшаго и с Собою вся воскресившего». По Евангелии – «Воскресение Христово видевшее» поется трижды, так во все воскресные дни до отдания Пасхи. На литургии при входе: «Приидите, поклонимся… Спаси ны, Сыне Божий, воскресый из мертвых…». После «Спаси, Боже…» — «Христос воскресе» один раз; после «Слава Тебе, Христе Боже…» — «Христос воскресе» трижды. Отпуст «Воскресный из мертвых…», такое окончание литургии бывает во все воскресные и седмичные дни от Недели Фоминой до отдания Пасхи. Вечерня проходит в Неделю Антипасхи со входом и великим прокимном.

Старинная русская пословица говорит: «Кто на Красной Горке женится, тот вовек не разведется». Этот обычай жив до сих пор: многие молодые люди стараются венчаться именно в этот день.

-

-

16/3 апреля – Светлое Христово Воскресение. Пасха Господня

20:18

(что нам следует знать о праздновании Воскресения Христова)

Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха, — главное событие года для Православных Христиан и самый большой Православный Праздник. В этот день мы торжествуем избавление через Христа Спасителя всего человечества от рабства диаволу и дарование нам жизни и вечного блаженства. Как крестной Христовой смертью совершено наше искупление, так Его Воскресением дарована нам вечная жизнь. Воскресение Христово — это основа и венец нашей Веры, это первая и самая великая истина, которую начали благовествовать Апостолы.

Богослужение на Святую Пасху

Пасхальные Богослужения особенно торжественны. Христос бо воста: веселие вечное, — поет Церковь в Каноне Пасхи.

Святая Церковь призывает не только присутствовать за Богослужением, но и живо участвовать в нем. Еще с древних, апостольских времен, Христиане бодрствуют в священную и предпразднственную спасительную ночь Светлого Воскресения Христова, — ночь светозарную светоносного дня, ожидая времени своего духовного освобождения от работы вражия (Церковный Устав в неделю Пасхи). Незадолго до полуночи, примерно в 11 часов вечера, во всех Храмах служится Полунощница с Каноном Великой Субботы «Волною морскою». Перед Каноном Иерей с Диаконом исходят к Плащанице, перед которой Священник читает этот Канон. На девятой Песне Канона вокруг Плащаницы совершается троекратное каждение, а при пении «Не рыдай мене, Мати…», на словах «Возстану бо и прославлюся» Иерей подъемлет Плащаницу и относит в Алтарь, где и полагает ее на Святой Престол.

В течение 40 дней до Вознесения на Престоле лежит Святая Плащаница, однако в некоторых Храмах ее снимают на Отдание, но правильнее завершать Пасхальный цикл Праздником Вознесения (Вознесение – это последнее явление Воскресшего Господа Своим ученикам).

Пасхальную Утреню, «веселие о Воскресении Господа нашего из мертвых», начинают в 12 часов ночи (по местному времени).

За 15 минут до полуночи начинается Праздничный Благовест в большой колокол. При приближении полуночи все Священнослужители в полном белом облачении становятся по чину у Престола. Священнослужители и молящиеся в Храме возжигают свечи, «Ровно в 12 часов по местному времени при закрытых Царских Вратах Священнослужители тихим гласом 3 раза поют стихиру: «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити», — и совершают каждение вокруг Престола. После этого отверзается завеса и Священнослужители снова поют эту же стихиру громким голосом. Открываются Царские Врата, и стихира, уже более высоким голосом, поется Духовенством в третий раз до половины «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесех». Певцы, стоящие на средине Храма, заканчивают: «И нас на земли сподоби», — и начинается Крестный Ход.

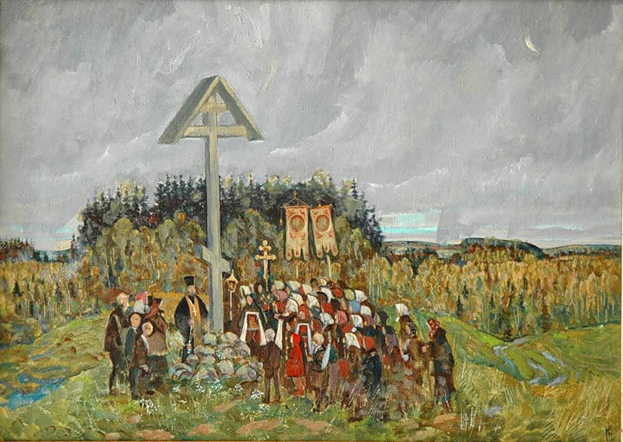

Пасхальный крестный ход

Крестный Ход в Пасхальную ночь знаменует собой шествие Святых Жен-Мироносиц ко Гробу Господню. Это и наше шествие навстречу Воскресшему Христу.

Крестный Ход совершается вокруг Храма при непрерывном Трезвоне колоколов. В светлом, ликующем, величественном виде, при пении «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небеси, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити», Церковь, как духовная невеста, идет, как говорится в священных песнопениях, «веселыми ногами во сретение исходящему Христу из гроба, яко жениху». Впереди Крестного Хода несут фонарь, за ним Запрестольный Крест, Запрестольный образ Божией Матери, далее идут двумя рядами, попарно, хоругвеносцы с Хоругвями, певцы, свещеносцы со свечами, Диаконы со своими свечами и за ними Священники. В последней паре Священников идущий справа несет Евангелие, а идущий слева — Икону Воскресения. Завершает шествие Предстоятель (старший Священник) с трисвещником и Крестом в левой руке и кадилом в правой.

Если в Храме только один Священник, то на пеленах Икону Воскресения Христова и Евангелие несут миряне.

Войдя в Притвор или встав перед входом в Храм, Крестный Ход останавливается пред закрытыми западными дверями Храма. Те, у кого в руках Святыни останавливаются около дверей лицом к западу. Окончен Крестный Ход — колокольный трезвон прекращается.

Светлая Пасхальная заутреня

Предстоятель (Старший Священник) совершает каждение и возглашает: «Слава святей, и Единосущней, и Животворящей, и Нераздельней Троице, всегда, ныне и присно, и во веки веков».

Священнослужители трижды поют:

Христос воскресе из мертвых,

смертию смерть поправ

и сущим во гробех живот даровавЗатем Священнослужители поют стихи:

1)»Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его,/ И да бежат от Лица Его ненавидящии Его»

2)»Яко исчезает дым, да исчезнут,/ яко тает воск от лица огня».

3)»Тако да погибнут грешницы от Лица Божия, а праведницы да возвеселятся».

4)»Сей день, егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь».

5)Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,

6)И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

На каждый стих певцы поют тропарь «Христос воскресе из мертвых…».

Затем Предстоятель или все Священнослужители поют «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ». Певцы, под праздничный звон колоколов, оканчивают «И сущим во гробех живот даровав».

Отверзаются Церковные двери, и Крестный Ход с этой радостной вестью шествует в Храм, как и Жены-Мироносицы пошли в Иерусалим возвестить ученикам о Воскресении Господа. Начинается Великая Ектения.

Диакон произносит «Великую Ектению» – особую усердную молитву, которая читается от имени всех верующих. Она представляет собой 11 коротких молитвенных просьб-обращений ко Господу о земных и духовных нуждах верующих. Хор от имени всех присутствующих на Службе, отвечает на эти прошения словами «Господи, помилуй». «Господи, помилуй» – краткая, но одна из самых совершенных и полных молитв, которые может произнести человек. В ней сказано все.

«Великая Ектения» часто называется по ее первым словам – «Миром Господу помолимся» – «Мирной Ектенией». Мир – необходимое условие для всякой молитвы, как общественно-церковной, так и личной. О мирном духе, как основе всякой молитвы, говорит Христос в Евангелии от Марка: «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши» (Марк; 11, 25). Преподобный Серафим Саровский говорил: «Стяжи себе мирный дух и тысячи вокруг тебя спасутся». Вот почему в начале большинства своих Богослужений Церковь приглашает верующих молиться Богу со спокойной, мирной совестью, примирившись с ближними и с Богом.

Далее в Мирной Ектении Церковь молится о мире во всем мире, о соединении всех христиан, о родной стране, о Храме, в котором происходит данное Богослужение и вообще о всех Православных Храмах, и о тех, кто входит в них не из любопытства только, но, по выражению Ектении, «с верою и благоговением». В Ектение вспоминаются также путешествующие, недугующие, плененные и слышится просьба об избавлении от «скорби, гнева и нужды». В заключительном прошении Мирной Ектении говорится: «Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию со всеми святыми помянувше, сами себе, друг друга и весь живот наш (то есть жизнь нашу) Христу Богу предадим». Эта формула заключает в себе две глубокие и основные православные богословские идеи: догмат о молитвенном заступничестве Божией Матери, как Возглавительницы всех святых и высокий идеал христианства – посвящения своей жизни Христу Богу.

Заканчивается Великая (Мирная) Ектения возгласом священника, в котором прославляется Святая Троица – Отец, Сын и Дух Святой, на что поющие утвердительно отвечают: «Аминь», — и начинается Пасхальный Канон.

Пасхальный канон

Пасхальный Канон, творение Святого Иоанна Дамаскина, составляющий существеннейшую часть Пасхальной Утрени — венец всех духовных песней.

Пасхальный Канон представляет собой выдающееся произведение церковной словесности не только со стороны пышности своей внешней формы, но и по своим внутренним достоинствам, по силе и глубине заключающихся в нем мыслей, по возвышенности и богатству своего содержания. Этот глубоко содержательный Канон вводит нас в дух и смысл самого Праздника Воскресения Христова, заставляет нас всесторонне пережить и понять душою это событие.

На каждой Песне Пасхального Канона совершается каждение, Священнослужители с Крестом, трисвещником и кадилом, диакон со свечой совершают каждение, радостно приветствуя всех словами: «Христос воскресе!» — на что верующие отвечают: «Воистину воскресе!».

На каждой Песне Канона Священнослужители переменяют цвета облачений (кроме черного). Как образец смены облачений можно принять нижеследующий порядок:

1 Песнь – белое

3 Песнь – красное

4 Песнь – зеленое

5 Песнь – голубое

6 Песнь – желтое

7 Песнь – фиолетовое

8 Песнь – желтое (золотое)

9 Песнь – красное

Эти многочисленные исхождения Священников из Алтаря и перемена облачений напоминают верующим о частых и необычных явлениях Воскресшего Господа Своим ученикам по Воскресении.

После Пасхального Канона поются Стихиры Пасхи, читается Огласительное Слово Святителя Иоанна Златоуста и произносятся Сугубая и Просительная Ектении.

Через Сугубую Ектению Святая Церковь предлагает верующим усугубить свое молитвенное общение с Богом. Сугубая Ектения начинается словами «Рцем вси (то есть, будем все говорить) от всея души и от всего помышления нашего…» На каждое прошение хор, от имени всех богомольцев, отвечает тройным «Господи, помилуй».

Вслед за Сугубой произносится Ектения Просительная. В ней за каждым, кроме первых двух прошений, следует ответ хора «Подай, Господи», то есть более дерзновенное обращение ко Господу, нежели покаянное «Господи, помилуй», которое слышится в других Ектениях. В первых Ектениях верующие молились о благополучии мира и Церкви, то есть, о благополучии внешнем. В Просительной же Ектении звучит моление о преуспевании в духовной жизни, о том, чтобы безгрешно окончить данный день, об Ангеле-Хранителе, о прощении грехов, о спокойной христианской кончине и о том, чтобы суметь дать Христу правильный отчет о своей жизни на Страшном Суде. Богослужение заканчивается Отпустом и Часами Святой Пасхи.

Согласно Богослужебному Уставу (по Типикону), во время всего Пасхального периода (с Пасхальной ночи до Отдания Вознесения) все Богослужения совершаются в белых облачениях. За последние десятилетия сложилась нездоровая традиция — в Пасху стали служить в красных облачениях, что является пережитком советского периода, перешедшим в Русскую Православную Церковь от живоцерковников, обновленцев, которые назывались «красными попами». Выражение Богослужебного текста «Пасха красная» ничего общего не имеет с красным цветом, так как в славянском языке значение слова «красный» было другим. Красный цвет обозначается словом «червленый»,а словом «красный» обозначалось все красивое.

Приветствия и лобзания в День Святой Пасхи

Обычай приветствовать друг друга в Пасху словами: «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!» очень древний. Приветствуя друг друга с радостью воскресения Христова, мы уподобляемся ученикам (Апостолам) и ученицам (Женам-Мироносицам) Господа, которые по воскресении Его «говорили, что Господь истинно воскрес» (Лк. 24, 34). В кратких словах «Христос воскресе!» заключается вся сущность нашей веры, вся твердость и непоколебимость нашего упования и надежды, вся полнота вечной радости и блаженства. Эти слова, ежегодно бессчетное количество раз повторяемые, всегда, тем не менее, поражают наш слух своей новизной и значением как бы высшего откровения. Как от искры, от этих слов верующее сердце воспламеняется огнем небесного, святого восторга, как бы ощущает близкое присутствие Самого блистающего Божественным светом воскресшего Господа. Понятно, что наши возглашения «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!» должны быть одушевлены живой верой и любовью ко Христу.

С этим Пасхальным приветствием соединено и лобзание (целование). Это древнее, идущее еще от времен апостольских, знамение примирения и любви.

С древнейших времен оно совершалось и совершается в дни Пасхи. О святом лобзании в дни Пасхи так пишет Святитель Иоанн Златоуст: «Да памятуем и те святые целования, кои при благоговейных объятиях даем мы друг другу».

Огласительное Слово Святителя Иоанна Златоуста

На Святую Пасху (однажды в году) читается Слово Огласительное Святителя Иоанна, Архиепископа Константинопольского, Златоустаго.

В своем Слове Святитель Иоанн Златоуст всех призывает «насладиться сего добраго и светлаго торжества», вне зависимости от подвигов каждого: «Богатии и убозии, друг со другом ликуйте. Воздержницы и ленивии, день почтите. Постившийся и не постившийся, возвеселитеся днесь», — забыв даже о своих грехах и немощах – «Никтоже да рыдает убожества: явися бо общее Царство. Никтоже да плачет прегрешений, прощение бо от гроба возсия» .

Апогеем этого гимна Воскресению Христову предстает пред нами победа Христа над смертью и адом: «Где твое, смерте, жало? Где твоя, аде, победа? Воскресе Христос, и ты низверглся еси. Воскресе Христос, и падоша демони. Воскресе Христос, и радуются Ангели. Воскресе Христос, и жизнь жительствует».

После Слова Святителя Иоанна Златоуста поется ему тропарь.

Пасхальные часы и Литургия

Непосредственно по окончании Утрени следуют Пасхальные Часы и Божественная Литургия. Во время пения Пасхальных Часов на Колокольне производится торжественный Звон «Во вся». Пасхальные Часы, кроме того, читаются верующими вместо утренних и вечерних молитв всю Светлую Седмицу. Во время пения Часов перед Литургией Диакон совершает каждение Алтаря и всего Храма. На Литургии во время чтения Евангелия производится звон, так называемый, «Перебор», то есть ударяют по 1 разу в один колокол, начиная с малого до самого большого.

О Причащении на Пасху

Агнец Божий распятый и воскресший во священной и светоносной нощи Воскресения преподается нам в Святых Дарах. Мы о том молимся, еще лишь начиная готовиться к Посту и затем неоднократно в течение Великого Поста: чтобы Господь сподобил нас приобщиться в нощь Святой Пасхи.

Особенно действует тогда благодать Божия на сердца людей. Мы приобщаемся тогда Христа Воскресшего, делаемся участниками Его Воскресения. Конечно, надо поговеть раньше и, уже причастившись Великим Постом, снова причаститься Святых Тайн. Пред Пасхальной Литургией нет времени подробно исповедоваться, это нужно сделать раньше. А в светоносную ночь, получив общее разрешение, приступать к Божественному Агнцу — залогу нашего Воскресения. Пусть никто не уходит из Церкви преждевременно, торопясь вкусить мяса животных, вместо того, чтобы вкусить Пречистых Тела и Крови Христовых.

Святитель Шанхайский и Сан-Францисский

Иоанн (Максимович)

-

Страстная Седмица.

20:30

28 марта/10 апреля — Великий Понедельник

Дни Великой седмицы издревле посвящены Церковью каждый особому воспоминанию и каждый называется Великим. В Богослужении этого дня Святая Церковь приглашает верующих сопутствовать Христу, распяться с Ним, умереть ради Него для жизненных наслаждений, чтобы пожить с Ним. Из событий евангельских Святая Церковь воспоминает иссушение бесплодной смоковницы. Изсохшая смоковница, по словам Евангелия была для Апостолов знаменательною проповедью о силе веры и молитвы, без которых человек пред Богом духовно мертв. По разуму Святой Церкви, бесплодная смоковница изображает сонмище иудейское, у которого Иисус Христос не нашел истинного плода, а только лицемерную сень закона, которую обличил и проклял; но эта смоковница изображает также и всякую душу, не приносящую плода покаяния.

Утреннее Евангелие назидает нас притчей о неправедных виноградарях, убивших сначала слуг господина своего, присланных за виноградом, а потом и самого сына своего господина. В этой притче, изображающей ожесточение иудеев, избивавших пророков, а с пришествием на землю сына Божия, распявших и Его самого, нельзя не видеть и страшного осуждения христиан, нарушающих заповеди апостольские и святоотеческие и тем продолжающих распинать сына Божия своими прегрешениями. В Евангельском чтении на литургии Святая Церковь напоминает судьбу богоотступного иудейского народа и кончину мира так, как они были предызображены Иисусом Христом. Верующие побуждаются среди зол к великодушию, беспристрастию, терпению, молитве и бдению духовному и утешаются обетованием Спасителя о распространении Евангелия во всем мире и прекращении бедствий «избранных ради» (Мф. 24,14-22).

29 марта/11 апреля — Великий Вторник

Ночь на вторник Иисус Христос также провел в Вифании, и во вторник утром опять пришел во храм Иерусалимский и много учил во храме и вне храма (Мф. 24, 1). Первосвященники и старейшины, слыша притчи Его и понимая, что Он них говорит, старались схватить Его и убить. Но напасть на Него открыто боялись народа, который почитал Его за пророка (Мф. 21, 46), был в восхищении от учения Его (Мк. 11, 18), слушал Его с услаждением (Мк. 12, 37).

На утрени этого дня вспоминаются события, описанные у евангелиста Матфея (22 глава с 15 стиха и 23 глава). Но содержание службы вторника заимствовано из притчи о десяти девах, о талантах и из продолжения положенного в понедельник повествования о втором пришествии Христовом. Этими воспоминаниями Святая Церковь особенно призывает верующих к духовному бодрствованию, к целесообразному употреблению дарованных нам способностей и сил, особенно на дела милосердия, которые Господь принимает как личную заслугу себе самому, когда говорит о них: «Понеже сотворите единому сих братий Моих меньших, Мне сотвористе» (Мф. 25, 40). В песнопениях этого дня Святая Церковь настойчиво внушает нам обязательность духовного бодрствования и религиозно-нравственного совершенствования. Притчею о десяти девах Церковь внушает всегдашнюю готовность к встрече Небесного Жениха целомудрием, милостынею и неотлагательным совершением прочих благих деяний, изображаемых под именем елея, приготовленного мудрыми девами.

30 марта/12 апреля — Великая Среда

Этот день — день предания на страдания и смерть Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. Ночь на среду Господь провел в Вифании (Мф. 26, 6-17). Здесь в доме Симона прокаженного в то время, когда в совете первосвященников, книжников и старейшин было уже решено взять Иисуса Христа хитростью и убить Его, — некая жена «грешница» возлила драгоценное миро на главу Спасителя и тем уготовала Его на погребение, как судил Сам Он о ее поступке. В церковной службе Великой среды прославляется жена «грешница» и порицается и проклинается сребролюбие и предательство Иуды (Мф. 26, 6-16).

Церковь по совершении часов оканчивает, по древнему обыкновению, чтение молитвы: «Владыко многомилостиве, Господи Иисусе Христе Боже», которою она в продолжение Великого Поста ежедневно, на богослужении повечерия, при приклонении глав и колен предстоящими, ходатайствует пред Богом о даровании нам оставления прегрешений наших. В последний также раз в Великую среду совершается Литургия Преждеосвященных даров. В Великую среду прекращаются и великие поклоны, творимые при молитве святого Ефрема Сирина: «Господи и Владыко живота моего».

Вечером в среду традиционно бывает общая исповедь.31 марта/13 апреля — Великий Четверток. Воспоминания Тайной Вечери

В день опресноков Иисус Христос, пришедший исполнить закон, послал Своих учеников — Петра и Иоанна в Иерусалим приготовить Пасху, которую, как сень законную, хотел Он заменить Пасхою новою, — самим телом и кровью Своею. По наступлении вечера Господь пришел с двенадцатью Своими учениками в большую, устланную, готовую горницу одного Иерусалимлянина (Мк. 14, 12-17) и возлег. Внушая, что в Царстве Божием, которое не от мира сего, не земное величие и слава, но любовь, смирение и чистота духа отличают истинных членов, Господь, возстав от вечери, умыл ноги своим ученикам. По умовении ног Иисус Христос совершил Пасху сначала по закону Моисееву, потом установил и Пасху новую — великое таинство святейшей Евхаристии. Установление таинства святого причащения есть второе событие, которое Православная Церковь воспоминает в Великий четверток. По традиции все верующие в этот день причащаются Святых Христовых Тайн.

В этот день каждый год варится миро, патриарх освящает его и раздает в приходы. Миром помазуются после таинства Крещения. Существует поговорка: «Все одним миром мазаны». Смысл здесь такой: с апостольских времен из года в год в новое миро добавляется капелька старого. Таким образом, происходит из десятилетия в десятилетие, из столетия в столетие и так далее. Осуществляется связь времен.

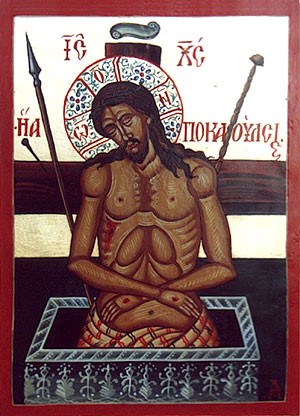

1/14 апреля — Великий Пяток. Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа

Православная Церковь в этот великий день все времена священных событий спасения мира ознаменовала богослужением: время взятия Спасителя в саду Гефсиманском и осуждения Его архиереями и старейшинами на страдания и смерть (Мф. 27, 1) — богослужением утрени; время ведения Спасителя на суд к Пилату — Богослужением первого часа (Мф. 27, 2); время осуждения Господа на суде у Пилата — совершением третьего часа; время крестных страданий Христа — шестым часом; время смерти — девятым часом; а снятие тела Христова со креста вечернею.

Все богослужение этого дня посвящено благоговейному и трогательному воспоминанию спасительных страстей и крестной смерти Богочеловека.

Утреня Великой пятницы служится в четверг вечером. Главная особенность этой службы — чтение так называемых Двенадцати Евангелий, то есть двенадцати евангельских отрывков, повествующих о страданиях Христовых и помещенных между разными частями службы. При каждом чтении предстоящие зажигают свечи. Это знаменательно указывает на торжество и славу, сопровождавшие Сына Божия и во время крайнего Его уничижения среди поругания и страданий и свидетельствующие о Его высочайшей святости и Божестве.

В Великую Пятницу Литургии не бывает, потому что в этот день Сам Господь принес Себя в жертву, а совершаются Царские Часы.

ечерня Великой пятницы («Вынос Плащаницы») посвящена погребению Спасителя и совершается обычно в середине дня. Песнопения Вечерни посвящены страданиям и смерти Христовым. Во время пения молитвы св. Симеона Богоприимца, священник надевает полное облачение (самое темное) и кадит Плащаницу (плат с изображением Христа, лежащего во гробе), все еще находящуюся на престоле. Затем после «Отче наш», во время пения тропаря, он поднимает Плащаницу с Престола, как бы с Голгофы, обходит престол и выносит ее из алтаря на середину храма для поклонения. В некоторых церквах после Вечерни поется Повечерие или так называемый «Плач Пресвятыя Богородицы».

2/15 апреля — Великая суббота

Св. Церковь вспоминает погребение Иисуса Христа, сошествие Его во ад, пребывание на престоле с Отцом и Духом — и предвещает будущее Воскресение Христово. Утреня Великой субботы обычно служится в пятницу вечером. Она начинается с пения «Бог Господь…», тропаря «Благообразный Иосиф…» и тропарей. Поется погребальное пение. Народ стоит у плащаницы с зажженными свечами. Поется дивный и прекрасный канон Великой субботы «Волной морскою», написанный инокиней Кассией. Последняя песнь Субботнего канона особенно умилительна и любима народом: «Не рыдай Мене, Мати, зрящи во гробу». После канона, во время пения последующих стихир священник облачается в темные ризы и, с началом великого славословия, еще раз кадит гроб Спасителя. Затем, повторяя «Трисвятую песнь», под колокольный звон народ с зажженными свечами следует за ним, несущим Евангелие и Плащаницу — совершается шествие с плащаницей вокруг храма — чин погребения Спасителя. Торжественная процессия медленно обходит вокруг храма, свидетельствуя, что вся вселенная очищена, избавлена и восстановлена вхождением «Жизни мира» в смерть. Когда народ опять входит в храм, хор еще раз поет тропари и читается пророчество Иезекииля, победные строки псалмов, призывающих Бога восстать, развеять Своих врагов и возрадовать праведных. Многократное пение «Аллилуиа» сопровождает Послание апостола Павла к Коринфянам: «Пасха наша, Христос, заклан за нас». Евангелие о запечатывании гроба читается еще раз, после ектении и благословения. Утреня заканчивается. Службы Великой субботы являются вершиной православной литургической традиции. В Великую Субботу утром совершается литургия Василия Великого. Во время ее священники переменяют свои темные одежды на светлые. Вместо Херувимской, призывающей к уподоблению ангелам через полное отрешение от земного, поется умилительная песнь «Да молчит всякая плоть человеча», в величавом и строгом тексте которой верующим напоминается, какою ценою куплено их безсмертие.

Днем в храмах освящаются куличи, крашеные яйца, пасхи, мясо — все, что украсит затем изобильный пасхальный праздничный стол.

Вечерня Великой субботы служится вместе с литургией св. Василия Великого. Эта служба принадлежит уже Пасхальному воскресенью.

В ночь на Пасху в храме читаются Деяния апостолов — установлено, что вся книга должна быть прочитана до 10-го часа вечера. Затем зажигаются все паникадила и ударяют в колокол. Близится святое Воскресение Христово…

-

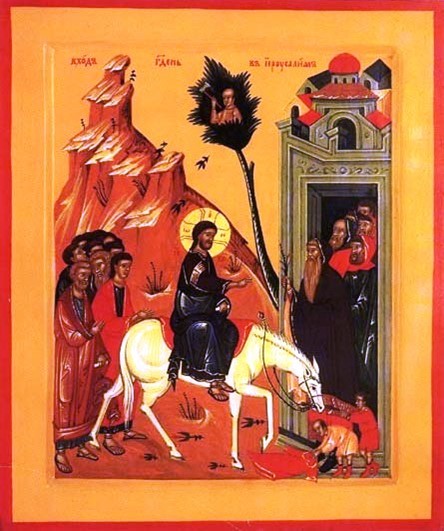

27 марта/9 апреля – Вход Господень во Иерусалим. Неделя Ваий (вербное воскресение)

20:27

Праздник Входа Господня в Иерусалим (Неделя ваий (ветвей), Цветоносная Неделя, Вербное воскресенье) совершается за неделю до Пасхи.

О входе Христа в Иерусалим за несколько дней до крестных страданий повествуют все четыре евангелиста. Когда после чудесного воскрешения Лазаря Христос отправился для празднования Пасхи в Иерусалим, многие люди с огромной радостью последовали за ним, видя те чудеса, которые он сотворил, готовые сопровождать Его с торжественностью, с какою в древние времена на Востоке сопровождали царей.

Но не все разделяли радость: иудейские первосвященники, негодуя на Иисуса за то, что Он возбуждал к Себе необыкновенное почитание в народе, задумали убить Его. Но произошло неожиданное для них: «Множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во Имя Господне, Царь Израилев!» Многие подстилали Ему под ноги свои одежды, срезали ветви с пальм и бросали по дороге. Уверовав в могущественного и благого Учителя, простой сердцем народ готов был признать в Нем Царя, который пришел освободить его. Но всего лишь через несколько дней те, кто воспевал «Осанна!» будут кричать «Распни Его! Кровь Его на нас и на детях наших!».

На следующий день Христос вошел в храм Божий, и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы менял и скамьи продающих голубей: в те времена в храме можно было купить жертвенных животных, поэтому в храме стоял сильный шум. Христос говорил: написано: «дом Мой домом молитвы наречется», а вы сделали его вертепом разбойников». Весь народ с восхищением слушал учение Господне. После чего к Иисусу приступили слепые и хромые, которых Он исцелил. Затем, покинув Иерусалим, Он вернулся в Вифанию.

В этот день совершается освящение ваий (пальмовых ветвей), в память того, что встречали Господа с пальмовыми ветвями в руках. От обычая употреблять в этот день вайи (ветви финиковой пальмы) День Входа Господня в Иерусали называется Неделею «Ваий» или «Цветоносною». На Руси он получил название «Вербного воскресенья», потому что на севере верба ранее других древесных ветвей дает почку. Молящиеся приходят в храм с вербами, вспоминая как галилейские паломники встретили Христа цветущими пальмовыми ветвями, так и они встречают невидимо грядущего Господа букетиками вербы с зажженными свечами.

Освящение верб совершается на праздничном Всенощном бдении. После чтения Евангелия священники совершают каждение верб, читают молитву и окропляют ветви святой водой. Обычно окропление повторяется в сам день праздника, после литургии. При освящении верб читается молитва: «Освящаются вербы сии, Благодатию Всесвятаго Духа и окроплением воды сия священныя, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь!» Часто прихожане волнуются, попала ли святая вода на принесенные ими веточки, настойчиво требуют окропить снова и снова. Но мы должны помнить, что освящается верба благодатью Духа Святаго, поэтому неважно – попала ли на веточку капелька святой воды или литр – верба освящена.

-

26 марта/8 апреля — Лазарева Суббота.

20:25

Незадолго до Своей последней Иерусалимской Пасхи Господь вмес¬те с учениками вновь появился в деревне Вифания (по нашему – Бедняковка) на северо-восточном склоне Масличной горы – Елеона. 3десь, в пригороде Иерусалима, Господом был воскрешен «некто Лазарь», брат Марии, — по преданию, той самой, «которая помазала Господа миром и оттерла ноги Его воло¬сами своими (от Иоанна, гл.II, ст.1-2), — и Марфы.

Христос часто посещал их дом, а Лазаря называл своим другом. Однажды Лазарь заболел, и, когда весть об этом дошла до Христа, Он сказал: «Это болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий».

Лазарь скончался за четыре дня до прихода Иисуса в Вифанию. Услышав о смерти Лазаря, «Иисус прослезился»,– говорится в Евангелии (Ин. 11, 35). Из Писания мы знаем о том, что Христос плакал трижды в земной жизни, сейчас это были слезы «о том, что Лазарь должен был умереть, потому что мир во зле лежит и всякий человек смертей из-за того, что грех владеет миром. Христос тут плакал о Своем друге Лазаре, и в более широком смысле — об этом ужасе: Бог дал всей твари вечную жизнь, а человек грехом ввел смерть, и вот светлый юноша Лазарь должен умереть, потому что когда-то грех вошел в мир», – поясняет митрополит Сурожский Антоний.

Но Христос велел «отнять» камень от пещеры, в которой похоронили праведника, и воззвал к нему: «Лазарь! Иди вон». Умерший воскрес и вышел из погребальной пещеры. Весть о чуде быстро разнеслась по Иудее. И когда на следующий день Христос въехал в Иерусалим на молодом осленке, множество людей встречало Его как царя. Они постилали на Его пути свои одежды и пальмовые ветви, символом которых в России являются вербы. Именно после чуда воскресения Лазаря первосвященники приняли решение убить Иисуса. А святой Лазарь после своего воскрешения прожил еще 30 лет — он был епископом на острове Кипр.

Мощи его были перенесены с Кипра в Царьград в IX веке, при Льве Мудром.

Во время Своей земной жизни Христос сотворил чудо воскрешения из мертвых трижды. Сначала Он воскресил сына наинской вдовицы, которого уже несли хоронить. Второе чудо воскрешения было совершено Господом над двенадцатилетней дочерью Иаира. И наконец, третье – чудо воскрешения из мертвых Лазаря четверодневного.

В праздничном тропаре есть слова: «Общее воскресение прежде Твоея страсти уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря». Как писал об этом Свт. Лука (Войно–Ясенецкий), «это значит, что Христос воскресил Лазаря для того, чтобы уверить нас в возможности общего воскресения всех людей в день Страшного Суда, чтобы опровергнуть нечестивое мнение людей, утверждающих, будто воскресения мертвых быть не может, будто со смертью человека все кончается, и он погружается в вечную глубочайшую тьму.Св. апостол Павел говорил весьма важные слова о воскресении Господа Иисуса Христа: «Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес; а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, Которого Он не воскрешал, если, то есть, мертвые не воскресают; ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес; а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» (1 Кор. 15, 13-14).

Вера наша тщетна – вера во Христа, вера в Бога тщетна, если не верить в воскресение, всеобщее воскресение, и прежде всего воскресение Христово.

Скажите, разве не терзает сердца миллионов людей тяжкий вопрос: как. зачем, почему попускает Бог, чтобы грешные, нечестивые, угнетающие других, отнимающие имущество вдов и сирот, лжецы, лжесвидетели, доносчики, – чтобы они благоденствовали, как часто видим. Как допускает, чтобы люди благочестивые, люди тихие, люди добрые, люди бедные испытывали тяжкую нужду, подвергались гонениям сильных. Где, говорят, правда у Бога?

Где?!! В воскресении – в воскресении мертвых!

Праведники воскреснут в воскресение живота, а грешные в воскресение суда. И будет Страшный Суд – будет суд!

Получат воздаяние все несчастные, все страдавшие, все гонимые, все преследуемые за Христа – получат воздаяние в радости райской.

Получат воздаяние и те окаянные, которые попирали закон Христов, которые сеяли везде сатанинскую ненависть. Восстанут и они и услышат из уст Спасителя нашего: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его» (Мф. 25, 41)».

-

25 марта/7 апреля — Благовещение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

20:22

В древности празднику Благовещения давали разные имена: Зачатие Христа, Благовещение о Христе, Начало искупления, Благовещение ангела Марии. Название праздника – Благовещение – передает главный смысл его: возвещение Архангелом Гавриилом в Назарете Деве Марии благой вести о зачатии и о рождении Ею Богомладенца Христа.

Раскопки, проведенные неподалеку от Благовещенской церкви в Назарете, обнаружили множество следов не только времен первого века по Рождеству Христову, но и значительно более ранних: место это было заселено едва ли не в каменном веке. Однако, Назарет во времена, которые интересуют исследователей Нового Завета, был символом глубочайшей провинции, На то были свои причины. Древний торговый путь Виа Марис, что связывал Дамаск с Газой и Египтом, проходил приблизительно в шести милях к востоку от горы Фаворской. А поскольку Назарет лежит в долине, окруженной холмами, подобно амфитеатру, он поневоле оставался в стороне от дороги: движение караванов обходило его полукружьем. Эти несколько десятков домиков, виноградники, маслобойни, огороды — так бы и дремали в полузабытьи под галилейским небом, если б Господь рукою сильною и мышцею напряженною не выдвинул Назарет в самый первый ряд истории человечества.

«На том месте, где был дом праведного Иосифа, в коем совершилось благовещение, устроен католический монастырь. От святого дома сохранились три небольшие комнаты, одна над другою, в виде пещер, вырытых в природной каменной скале.

…В нижней природной пещере, где было жилище Пресвятой Богородицы, устроен католический же храм, в который спускаются по мраморным ступеням. Под престолом сего храма изображен мраморный круг с крестом, означающий то место, где стояла Пресвятая Дева во время Архангельского благовестия» (Троицкие Листки. 1885 г.).

Изданный в 1914 году для русских паломников «Путеводитель» греческого архимандрита Пантелеймона добавляет, что «над колодцем, у которого было благовещение Деве Марии от Архангела Гавриила, при Константине Великом воздвигнута была базилика, сохраняемая до VI века».

Между тем знаменитая паломница Сильвия-Этерия, посетившая Палестину в эпоху расцвета византийского храмостроительства, в своих путевых записках о праздновании Благовещения не сообщает ничего, — хотя о прочих праздниках рассказывает весьма детально. И на Лаодикийском соборе, то есть в VI столетии по РХ, праздник Благовещения также не обсуждается, тогда как именно на этом соборе занимались установлением дней празднования событий священной истории. Первые сведения о Благовещении мы обнаруживаем в так называемых Пасхальных Хрониках, относящихся к VII веку. Здесь уже география ни при чем. Неупоминание назаретской святыни и праздника Благовещения — есть результат острейшего конфликта между «церковью обрезанных» и «церковью языков», — т.е. иудеохристианами и верными из иных народов. Галилейский христианский центр, само существование которого прежде отрицалось, с его множеством храмов и тысячами прихожан, был именно «церковью обрезанных». О святых местах, принадлежащих противной стороне, ревнители упоминать отказывались. Когда секта иудеохристиан пришла в упадок, положение почти тотчас же изменилось.

В середине пятидесятых годов ХХ столетия францисканский монах, археолог Беллармино Багатти приступил к раскопкам у дома Святого Семейства в Назарете.

Крупнейший специалист по христианским древностям в Палестине, Багатти оказался тем, кому выпала честь «докопаться» до самых любопытных за последние десятилетия открытий в новозаветной науке.

На одной из стен, примыкающих к комнате-пещерке Благовещения, им была обнаружена греческая надпись, сделанная никак не позже II столетия по Рождеству Христову. Надпись эта гласит ХЕ МАRIА («Радуйся, Мария»). Перед нами — начальные слова Благовещения Архангела Гавриила.

Посмотрим теперь на икону праздника: Архангел Гавриил сходит к Деве, чтобы ей возвестить Благую весть: Сын Божий становится Сыном Человеческим. Исполняется пророчество Исаии, — и Богородица отвечает смиренным согласием на ангельскую весть: «Да будет Мне по слову Твоему».

Церковное Предание гласит, что в тот самый момент, когда Деве Марии явился Архангел Гавриил, она читала книгу пророка Исаии, и как раз задумалась над словами о рождении Мессии от Девы. С Благовещением у нас в народе издревле связаны некоторые особенные обычаи, приметы и поговорки Говорят, например, что в Благовещение «птица гнезда не вьет, девица косы не плетет», т.е. всякая работа — грех. Приведем еще несколько подобных же образцов.На Благовещение весна зиму поборола.

На Благовещенье и на Пасху грешников в аду не мучают.

Каково Благовещенье проведешь, таково и весь год.

На Благовещенье на суровую пряжу не глядят (запрет работы).

Под дымом не сидят (т. е. не готовят горячего и выходят спать в сени, в клети).

Кукушка без гнезда за то, что завила его на Благовещенье.

Если в день Благовещенья ветер, иней и туман — к урожайному году.

На Благовещенье дождь — родится рожь.

Мокрое Благовещенье — грибное лето.

На Благовещенье хороший улов рыбы.

На Благовещенье мороз — урожай на грузди.

На Благовещенье гроза — к теплому лету, к урожаю орехов.

Благовещенскую золу сохраняют для капусты и других огородных растений, когда они портятся, то посыпают их этою золою.

Благовещенскую капусту мороз не бьет (т. е. из семян, собранных на Благовещенье из кочня).

Икону Благовещения ставят «в кадку с яровым зерном, предназначающимся для посева, приговаривая при этом:

Мать Божья!

Гавриил-архангел!

Благовестите,

Благоволите,

Нас урожаем благословите:

Овсом да рожью,

Ячменем, пшеницей

И всякого жита сторицей!»Раньше в Москве на Благовещенье соблюдали обряд «отпущенья птиц на волю». Утром горожане покупали у ловцов птиц и тут же выпускали их.

Синички-сестрички,

Тетки-чечетки,

Краснозобые снегирюшки,

Щеглята-молодцы,

Воры воробьи!

Вы по воле полетайте,

Вы на вольной поживите,

К нам весну скорей ведите! -

Сбор средств на погребение протодиакона Василия Милонова.

20:26

Всeм о.о. настоятелям, священнослужителям и прихожанам Канадской Епархiи.

Дорогие отцы и братия!

С прискорбием уведомляем, что 15/28 марта после тяжкой болезни отошел ко Господу дорогой всем нам собрат и сомолитвенник, о. протодиакон Василий Милонов, один из старейших наших клириков, чья жизнь и служение на протяжении многих лет были связаны с Канадской епархей. Как следствие этой ужасной потери, мы все разделяем чувство печали, горя, равно и скорбь душевную , вызванную его внезапной кончиной. Нам всем будет его очень не хватать. О. Василий был как преданным членом духовенства РПЦЗ так и преданным семьянином. По милости Божией, многие из нас смогли, сами того не осознавая, попрощаться с ним на нашем недавнем пастырском говении в Оттаве. Отпевание состоится в понедельник, 21 марта/3 апреля в 10 утра в храме Св. Блаженной

Ксении Петербургской, Каната,Онтарио. В связи с трагической и неожиданной кончиной отца Василия мы, его друзья, сочли

разумным организовать эту кампанию по сбору средств, чтобы посильно помочь его ближним с расходами на похороны и другими непредвиденными тратами, с которыми теперь столкнется его семья.Ссылка на пожертвования: https://www.gofundme.com/f/protodeacon-vasily-Milonow/donate

Любая ваша помощь будет встречена с благодарностью Мы также просим: пожалуйста, помяните в своих молитвах нашего дорогого друга, отца Протодиакона Василия. Царство Небесное, вечный покой!

Канцелярия Канадской Епархии

16/29 марта 2023 года