News

-

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНIЕ Священству, клиру и всей богоспасаемой паствѣ Канадской Епархіи.

05:31 PM

Возлюбленные во Христѣ братія и сестры!

«Христосъ раждается – славите!», – воспѣваетъ Православная Церковь, и мы, Ея чада, повторяемъ за Ней, еще за сорокъ дней до наступленія праздника Рождества Христова: «Христосъ на земли – возноситеся» (Рождественскій Канонъ, пѣснь 1). А вѣдь міръ, съ его человѣческой враждой, завистью и злобой, и въ самыя дни Рождества Богомладенца-Христа, казалось бы, не былъ подготовленъ къ явленію Христову. Лишь малое стадо оказалось достойнымъ принятія Господа: Его Пречистая Матерь, Богородица и Приснодѣва Марія, Праведный Іосифъ Обручникъ, смиренные пастухи Виѳлеемскіе, волхвы съ Востока, пришедшіе поклониться Господу съ драгоцѣнными дарами. Но «искавшіе души Младенца» (Отъ Матѳ., 2:20), несмотря на ихъ обладаніе мірской властью, на ихъ коварство и хитрость, не смогли измѣнить волю Божію о Спасеніи.

Борьба князя міра сего со Христомъ продолжается на нашихъ глазахъ. «Видя повсюду вражду и разногласія, жестокость и несправедливость, уныніе и тревогу, скорби и страданія людей, спешимъ, въ преддверіи Рождества Христова, пожелать клиру и паствѣ Русской Зарубежной Церкви мира съ Богомъ, мира другъ со другомъ, мира съ совѣстью и помощи Небесной въ хожденіи путемъ вѣры и добродѣтели…». – Такъ сказано въ посланіи нашего Архіерейскаго Сvнода, оглашенномъ 10 декабря 2023 года, въ день престольнаго праздника Знаменскаго собора при Сvнодальной резиденціи въ Нью-Iоркѣ. Молимся, чтобы Господь по неизреченной милости Своей сколь можно скорѣе обратитъ на миръ братоубійственную войну, по грѣхамъ людскимъ, стараніями христоненавистниковъ длящуюся на историческихъ земляхъ Святой Руси, гдѣ общіе предки тѣхъ, кто нынѣ втянутъ въ эту междоусобную брань, 1035 лѣтъ тому назадъ, по волѣ Божіей, вмѣстѣ приняли святое крещеніе при Равноапостольномъ Великомъ Князѣ Владимірѣ. Лишь когда Господь услышитъ эту нашу молитву, мы со всей полнотой сможемъ вторить слову Ангеловъ: «Слава въ вышнихъ Богу, и на земли миръ, въ человѣцехъ благоволеніе» (Отъ Луки, 2:14).

Сейчасъ, мы уповаемъ, пришло время народу Русскому вернуться къ идеаламъ Святой Руси, и вѣримъ, что Господь не оставляетъ и не оставитъ наше Отечество. Ибо виѳлеемская рождественская радость не могла и не можетъ быть омрачена злобой, тотчасъ закипевшей вокругъ величайшаго событія человѣческой исторіи. «Таинство странное вижду и преславное: небо – вертепъ, престолъ Херувимскій – Дѣву, ясли – вмѣстилище, в нихъ же возлеже невмѣстимый Христосъ Богъ» (Ирмосъ Рождества Христова, пѣснь 9).

ХРИСТОСЪ РАЖДАЕТСЯ! СЛАВИТЕ!

ГАВРIИЛЪ

Aрхіепископъ Монреальскiй и Канадскiй

Рождество Христово, 2023/2024 годъ.

-

21 декабря/3 января – день памяти Святителя Петра, первoго Митрополита Московского.

06:38 AM

Святитель Петр, митрополит Московский, родился на Волыни от благочестивых родителей Феодора и Евпраксии. В 12 лет юный Пётр поступил в монастырь. Много времени уделял будущий святитель внимательному изучению Священного Писания и обучился иконописанию. За добродетельную подвижническую жизнь игумен обители рукоположил инока Петра в сан иеромонаха. После многолетних подвигов в монастыре иеромонах Петр, испросив благословение игумена, оставил обитель в поисках уединенного места. На реке Ратс он поставил келию и стал подвизаться в безмолвии. Впоследствии на месте подвигов образовался монастырь, названный Новодворским. О добродетельном игумене-подвижнике стало известно далеко за пределами обители. Нередко в монастырь приходил Галицкий князь Юрий Львович, чтобы услышать духовные наставления святого подвижника.

Однажды обитель посетил Владимирский митрополит Максим, обходивший Русскую землю со словом поучения и назидания. Принимая святительское благословение, игумен Петр принес в дар написанный им образ Успения Пресвятой Богородицы, перед которым святитель Максим до конца своей жизни молился о спасении вверенной ему Богом Русской земли.

Когда митрополит Максим скончался, Бог избрал для окормления Русской Церкви святого Петра.

Патриарх Константинопольский Афанасий (1289—1293) с собором возвел на Русскую митрополию святителя Петра. По возвращении в Россию в 1308 году митрополит Петр в течение года пребывал в Киеве, а затем переехал во Владимир.

Много трудностей испытал Первосвятитель в первые годы управления Русской митрополией. В страдавшей под татарским игом Русской земле не было твердого порядка, и святителю Петру приходилось часто менять места своего пребывания. В этот период особенно важны были труды и заботы святителя об утверждении в государстве истинной веры и нравственности. Во время постоянных объездов епархий он неустанно поучал народ и духовенство о строгом хранении христианского благочестия. Враждовавших князей он призывал к миролюбию и единству.

В 1312 году святитель совершил поездку в Орду, где получил от хана Узбека грамоту, охранявшую права русского духовенства.

В 1325 году святитель Петр по просьбе великого князя Иоанна Даниловича Калиты (1328—1340) перенес митрополичью кафедру из Владимира в Москву. Это событие имело важное значение для всей Русской земли. Святитель Петр пророчески предсказал освобождение от татарского ига и будущее возвышение Москвы как центра всей России.

По его благословению в Московском Кремле в августе 1326 года был заложен собор в честь Успения Пресвятой Богородицы. Это было глубоко знаменательное благословение великого первосвятителя Русской земли. 21 декабря 1326 года святитель Петр отошел к Богу. Святое тело Первосвятителя было погребено в Успенском соборе в каменном гробу, который он сам приготовил. Множество чудес совершилось по молитвам угодника Божия. Глубокое почитание Первосвятителя Русской Церкви со дня его преставления утверждалось и распространялось по всей Русской земле. Через 13 лет, в 1339 году, при святителе Феогносте, он был причтен к лику святых. У гроба святителя князья целовали крест в знак верности великому князю Московскому. Как особо чтимый покровитель Москвы святитель призывался в свидетели при составлении государственных договоров. Новгородцы, имевшие право избирать себе владык у Святой Софии, после присоединения к Москве при Иоанне III клятвенно обещали ставить своих архиепископов только у гроба святителя Петра чудотворца. При гробе святителя нарекались и избирались русские Первосвятителн.

Существенно помнить, что ни одно значительное государственное начинание на Руси не обходилось без молитвы у гроба святителя Петра.

-

20 декабря/2 января – Святого праведного Иоанна Кронштадтского.

09:27 AM

Иоанн Кронштадтский, в миру – Иван Ильич Сергиев (19.10.1829-20.12.1908), протоиерей Андреевского собора в Кронштадте, духовный писатель и мыслитель, – один из величайших святых Земли Русской, был явлен Господом во времена трудные и для нашего Отечества, и для всего мира, все более отходящего от христианства. Батюшка Иоанн открыто свидетельствовал с амвона православному народу о грядущем суде Божием над Россией.

Родился праведник в семье псаломщика (дьячка) с. Суры Пинежского у. Архангельской губ. Приход был бедный, так что в детстве о. Иоанна даже священные сосуды в храме были оловянные. С детства Ваня полюбил молитву, Божий храм и постоянно ходил с отцом к богослужениям. Уже в те ранние годы о. Иоанн ощущал живо потусторонний духовный мир и в шестилетнем возрасте сподобился увидеть своего ангела-хранителя. Тогда же его начали учить грамоте, но она долго ему не давалась, так что, когда в 1841 его отдали в Архангельское Духовное училище, то он с трудом читал по складам. В школе также учение шло туго, и Ваня долго был в числе самых плохих учеников. В этой беде обратился он с горячей молитвой к Господу и был услышан. Вот как он сам об этом рассказывает: “Ночью я любил вставать на молитву. Все спят, тихо. И вот как сейчас помню: все улеглись спать, не спалось только мне. Я по-прежнему ничего не мог уразуметь из пройденного, по-прежнему плохо читал, не понимал и не запоминал ничего из рассказанного. Такая тоска на меня напала. Я упал на колени и принялся горячо молиться. Не знаю, долго ли я простоял в таком положении, но вдруг точно потрясло меня всего. У меня точно завеса спала с глаз, как будто раскрылся ум в голове, и мне ясно представился учитель того дня, его урок. Я вспомнил даже, что и о чем он говорил. И легко и радостно стало на душе. Никогда не спал я так спокойно, как в эту ночь. Чуть светало, я вскочил с постели, схватил книги и — о счастье, читаю гораздо легче, понимаю все, а то, что прочитал, не только что понял, а хоть сейчас и рассказать могу. В классе мне сиделось уже не так, как раньше, — все понимал, все оставалось в памяти. Дал учитель задачу по арифметике — решил, и учитель похвалил меня даже. Словом, в короткое время я подвинулся настолько, что перестал уже быть последним учеником”. В 1845 г. Ваня перешел в Духовную семинарию, которую кончил первым учеником и был отправлен в С.-Петербургскую Духовную академию, куда был принят на казенный счет. Во время пребывания его в Академии умер его отец, а мать с двумя дочерьми осталась в очень тяжелом положении. Очень печалился молодой студент, что не может им помочь, и молил Бога дать ему эту возможность. Молитва его была услышана; в правлении Академии освободилось место письмоводителя, которое было ему предложено. Студент Сергиев с радостью взял на себя эту должность, а получаемое вознаграждение отсылал матери. Быстро прошли четыре года; на последнем — четвертом курсе крепко задумался Иван Ильич, какой жизненный путь ему избрать по выходе из Академии. Одно время думал он принять монашество и ехать миссионером в Восточную Сибирь или в Китай. В то же время ему рисовались картины деятельности на пользу ближних в сане священника на приходе: видел он, что даже в столице и ее окрестностях множество людей нуждаются в христианском просвещении и духовном руководстве. Горячо молился молодой студент Господу, да укажет Он правильный путь. И вот однажды после горячей молитвы увидел он себя священником, служащим в незнакомом храме. Он принял этот сон как указание свыше, что надо избрать поприще приходского иерея. Решение было принято: надо себя отдать всецело этому делу. Но Иоанн с детства видел, как трудно клирику совместить служение Церкви Божией с заботами о семье. А каноны церковные не разрешают неженатого посвящать во иереи моложе сорока лет. Тогда Иоанн решил найти такую подругу жизни, которая согласилась бы на сохранение целомудренной жизни и после вступления в брак, что и было осуществлено: вступив в брак, он всю жизнь в согласии с супругою провел как безбрачный. 12 декабря 1855 Иван Ильич был рукоположен во иереи и получил назначение на место третьего священника в Андреевский собор г. Кронштадта. Когда о. Иоанн первый раз вошел в этот храм, он был поражен: он увидел тот самый храм, который недавно видел во сне. Так закончился первый период его жизни, подготовительный к прохождению подвига служения на приходе.

Тогдашний Кронштадт — город, расположенный в 25 верстах от Петербурга на о. Котлине, состоял как бы из двух частей. Одна часть представляла собою морской порт и крепость. Население ее было исключительно военное. Духовные нужды этой части города обслуживались военно-морским духовенством. Вторая часть — обычный уездный город, в который выселяли за неблаговидные поступки и дурное поведение из столицы. Жили эти насельники в жалких, грязных домишках, предаваясь пьянству, разврату и терпя всяческие лишения. Ютилась эта беднота по окраинам города, куда было опасно заходить в темные вечера и ночи. Однажды там сняли шубу с плеч у самого о. Иоанна. До приезда его в Кронштадт духовенство мало сюда заглядывало и ничего не предпринимало для нравственного оздоровления этих жалких трущоб. О. Иоанн стал постоянным посетителем этих мест, стремясь уврачевать тела и души, кормя голодных, одевая нагих, утешая скорбящих, исправляя заблудившихся. Все свои доходы батюшка раздавал нуждающимся, а иногда даже с себя снимал одежду и обувь. Поначалу его встречали здесь с недоверием и даже враждебно. Он этим не смущался, говоря: “Злые люди — больные, а больных нужно жалеть больше, чем здоровых”. Силу для несения своего пастырского подвига о. Иоанн находил в ежедневном служении литургии: это он соблюдал всю свою долгую жизнь. Совершаемые им богослужения всегда были проникнуты благоговейным устремлением к присутствующему невидимо Господу и непоколебимой верой, что Он, Всемилостивый, слышит молитву и непременно ее исполнит. В первые годы пребывания своего в Кронштадте о. Иоанн во многих вызывал образом своей жизни недоумение, недоверие к своей искренности и слышал даже обвинения в лицемерии, притворстве, в искании славы. Но постепенно народ стал убеждаться, что к ним пришел праведник, всем сердцем любящий Бога и ближних. С осторожностью, но все чаще стали говорить, что по его молитве Господь творит чудеса.

Масштаб боговдохновенной личности о. Иоанна Кронштадтского явственно прорисовывается по его пророческим проповедям и составленным им молитвам, из которых ясно видятся грядущие события в России вплоть до наших дней. Очевидцы подтверждают, что в 1903 святой говорил с амвона: “Уже близко время, что разделится народ на партии, восстанет брат на брата, сын на отца, отец на сына и прольется много крови на Русской земле. Часть русского народа будет изгнана из пределов России; изгнанники вернутся в свои родные края, но не так скоро, своих мест не узнают и не будут знать, где их родные похоронены”. Будучи изранен врагами Христовыми в 1905 и лежа на ложе болезни и смерти своей, о. Иоанн Кронштадтский составил и записал в своих последних книгах немало молитв о России, которые не мешает употреблять и современным православным христианам. Из слов Государя видно, что эти молитвы находились в непрестанном употреблении до самой его смерти:

1) Господи, спаси народ Русский, Церковь Православную, в России погибающую: всюду разврат, всюду неверие, богохульство, безначалие! Господи, спаси Самодержца и умудри его! Господи, все в Твоих руках, Ты —Вседержитель.

2) Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится Имя Твое в России! Да будет воля Твоя в России! Ты насади в ней веру истинную, животворную! Да будет она царствующей и господствующей в России, а не уравненной с иноверными исповеданиями и неверными. Да не будет сего уравнения с неравными, истинного исповедания не имеющими! Истина не может быть сравнена с ложью и правда веры с неправыми исповеданиями: “Истина Господня пребывает во век” (Пс. 116:2).

3) Господи всемогущий, всеблагий, премудрый Царь царств земных. Устрой и утверди Русское Царство с Русскою Православною Церковью на Непоколебимом Камне, Каковой еси Ты, Иисусе Христе, Боже наш! Покори, Господи, все народы, составляющие Россию, Тебе — верховному и единственному Главе Церкви Своей. Да не поколеблют Державы Российской инородцы и иноверные и инославные! Сохрани целостность Державы и Церкви всемогущею Твоею Державою и правдою Твоею! Господи, умиротвори Россию ради Церкви Твоей, ради нищих людей Твоих, прекрати мятеж и революцию! Святое воинство Небесной Церкви, ополчись, ополчись за Церковь Божию, на земле сущую: бедствует Она, возлюбленная Невеста, нападения лютыя терпит. Ей, Господи, даруй восторжествовать всячески Церкви Твоей над всеми безчисленными Ея врагами. Аминь (“Созерцательное подвижничество”).

Еще до опубликования пророчества прп. Серафима Саровского об убийстве Царской Семьи, в 1890 св. Иоанн Кронштадтский предрек это событие. Когда к нему под благословение подошли кунгурские паломники Пермской губ., он прорек им, говоря: над Пермью висит черный крест. Совершенное через 28 лет злодеяние действительно имело место в их губернии.

Будучи уже смертельно больным, пред кончиной, о. Иоанн предрек в Леушинском женском монастыре (СПб.): “Кайтесь, кайтесь, приближается ужасное время, столь ужасное, что вы и представить себе не можете!” Он не говорил, а кричал, подымая руки кверху. Впечатление было потрясающее, ужас овладел присутствующими, в храме раздавались плач и рыдания. 80-летняя игуменья Таисия спросила у святого, когда же это будет? О. Иоанн отвечал ей: “Мы с тобой, матушка, не доживем, а вот они, — он указал рукой на монахинь, — доживут”.

Обращаясь к русским людям, Иоанн Кронштадтский говорил: “Помните, что Отечество земное с его Церковью есть преддверие Отечества небесного, потому любите его горячо и будьте готовы душу свою за него положить… Господь вверил нам, русским, великий спасительный талант Православной веры… Восстань же, русский человек! Перестань безумствовать! Довольно! Довольно пить горькую, полную яда чашу — и вам, и России”.

-

12/25 декабря – Преподобного Германа Аляскинского.

06:57 PM

Во второй половине 18-го столетия русскими промышленниками были открыты Алеутские острова, составляющие в Тихом океане как бы длинную цепь от восточного берега Камчатки до западного берега Северной Америки. С открытием Алеутских островов возникла необходимость просветить Евангелием их диких обитателей, ставших поданными России.

Для этого апостольского дела Священный Синод поручил Валаамскому старцу Назарию выделить самых способных монахов в своей обители. Так в 1793-ем году из иноков Валаамского монастыря была образована духовная миссия в составе 10-ти человек и отправлена для проповеди слова Божия диким жителям Северо-западной Америки. В числе членов этой миссии находился тридцати трех летний монах Герман, из купеческой семьи.

Благодаря усердию этих монахов-миссионеров христианская вера стала быстро распространяться между новыми сынами России. Несколько тысяч язычников приняли христианство, была организована школа для образования новокрещенных детей и воздвигнута первая церковь.

Лет шесть спустя отец Герман избрал себе местом уединения и молитвы Еловый остров, который он назвал Новым Валаамом. Еловый отделялся от главного острова Кодьяка проливом в два километра. Он небольшой, весь покрыт лесом, с ручьем, пересекающим его в середине. На этом острове преподобный Герман подвизался более сорока лет. Святой Герман носил одну одежду зимой и летом. Постелью ему служила небольшая скамья, покрытая оленьей шерстью, а изголовьем – два кирпича. Вместо одеяла он укрывался деревянной доской, которой завещал после смерти покрыть свои бренные останки. Ради большего подвига святой Герман изнурял свое тело тяжелыми веригами, которые никогда не снимал. Эти вериги вместе с его мощами хранятся в храме на острове Кодьяк.

Будучи очень ласковым и доступным, святой Герман с годами стал как бы родным отцом для алеутов. Он живо откликался на их трудности, заступался перед начальством за провинившихся, защищал обижаемых, помогал нуждающимся, чем только мог. Алеуты со своими детьми постоянно навещали его. Кто просил совета, кто жаловался на притеснение, кто искал защиты, кто просил помощи – старец старался каждому помочь.

Любовь отца Германа к алеутам доходила до самоотвержения. Во время повальной смертельной болезни, косившей алеутов в течение месяца, отец Герман, забыв себя, неутомимо навещал больных, уговаривал терпеть, молиться, приносить покаяние и приготовлял умирающих к смерти.

Особенно заботился старец о нравственном состоянии алеутов. С этой целью он устроил для алеутских детей-сирот училище, где учил их Закону Божию и церковному пению. С этой же целью в часовне, близ его кельи, в воскресенье и праздничные дни он собирал алеутов для совместной молитвы. Здесь его ученики по очереди читали молитвы, а старец читал Апостол, Евангелие и наставлял их. На богослужениях стройно и приятно пели его воспитанницы-сироты. Алеуты очень любили беседы отца Германа и в большом количестве приходили к нему. Эти беседы производили на слушателей неизгладимое впечатление.

Посещали отца Германа и русские моряки, приплывавшие на Аляску. Однажды пригласили старца на фрегат, пришедший из Санкт-Петербурга. Капитан фрегата, человек высокого образования был прислан в Америку по Высочайшему повелению для ревизии колоний. С капитаном было около 25-ти офицеров, также людей образованных. В этом-то обществе сидел небольшого роста, в ветхой одежде, скромный монах, который своей мудрой беседой привел собеседников в недоумение. Сам капитан рассказывал: “Мы были безответны, дураки перед ним!” Отец Герман задал им вопрос: “Что вы, господа, больше всего любите и чего бы каждый из вас желал для своего счастья?” Посыпались ответы. Кто желал богатства, кто чинов, кто красавицу жену, кто прекрасный корабль, на котором он бы начальствовал, и так далее. “Не правда ли, – сказал им отец Герман, что все ваши разнообразные желания можно привести к одному: каждый из вас желает того, что по его понятию, считает он более лучшим и достойным любви?” – “Да, так,” – отвечали ему все. “Что же скажите, – продолжил он, – может быть лучше всего и по преимуществу достойнее любви, как сам Господь наш Иисус Христос, Который нас создал, украсил такими совершенствами, всему дал жизнь, все содержит, питает, все любит, Который Сам – любовь и прекраснее всех людей? Не должно ли же, потому, превыше всего любить Его и искать Его?”

Все заговорили: “Ну да, это разумеется!” “Это само по себе!” “А любите ли вы Бога?” – спросил тогда старец. Все ответили: “Конечно мы любим Бога. Как не любить Бога?” – “А я грешный, более сорока лет стараюсь любить Бога, и не могу сказать, что совершенно люблю Его,” – возразил им отец Герман, и стал доказывать, как должно любить Бога. “Если мы любим кого, мы всегда помним его, стараемся угодить ему, день и ночь наше сердце занято тем предметом. Так ли вы, господа, любите Бога. Часто ли вы обращаетесь к Нему, всегда ли помните Его, всегда ли молитесь Ему, и исполняете ли Его святые заповеди?” – Должны были признаться, что нет! “Для нашего блага, для нашего счастья по крайней мере дадим себе слово, что с сего дня, от сего часа, от сей минуты, мы будем стараться любить Бога уже – выше всего, и исполнять Его святую волю!” Вот какой прекрасный разговор вел отец Герман в обществе. Без сомнения, этот разговор должен был запечатлеться в сердцах слушателей на всю жизнь.

Вообще отец Герман был словоохотлив, говорил умно, дельно и назидательно, более всего о вечности, о спасении, о будущей жизни, о судьбах Божиих; много рассказывал из житий святых, из других духовных книг, но никогда не говорил ничего лишнего. Так приятно было его слушать, что беседующие с ним, даже алеуты и их женщины увлекались его беседой и нередко с рассветом дня, как бы нехотя, оставляли его.

Отец Герман был небольшого роста, бледное лицо покрывали морщины; серо-голубые глаза особенно сияли, все черты лица старца отображали пребывающую в нем благодать Божию. Речь его была негромкая, но весьма приятная. Смиренный, тихий нрав, кроткий, привлекательный взор, приятная улыбка и ласковое слово притягивали всех как магнитом.

Полностью посвятив себя служению Господу, проведя десятки лет в многообразных скорбях и лишениях, святой Герман получил от Бога дар прозорливости и чудес. Когда приблизилось время его отшествия из этого мира, святой Герман попросил своего ученика Герасима зажечь свечи перед иконами и читать книгу Деяний святых апостолов. Через некоторое время лицо его посветлело, и он громко сказал: “Слава Тебе, Господи!” Затем старец приклонил свою голову на грудь Герасима, и келья наполнилась благоуханием. В это время лицо о. Германа просияло, и он мирно отошел ко Господу в декабре 1837-го года, на 81-ом году своей праведной жизни. В час его смерти жители ближайшего поселка увидели светлый столп, поднимающийся с Елового острова к небу. Это было для них знаком его перехода в тот лучший мир, куда он с юности стремился.

Православные алеуты до сих пор чтят память святого Германа и нередко при крещении своих детей называют в его честь.

Из наставлений преп. Германа

- Cделай шаг решимости

“Что вы лучше и более всего любите и что бы вы желали для вашего счастья? Не правда ли, что из всех разнообразных желаний можно вывести одно? Всякий из нас желает того, что он почитает лучшим и более всего любимым? Что же может быть лучше, выше всего, достойнее любви и превосходнее всего, как Самого Бога Иисуса Христа, Который небеса сотворил и все украсил, всему дал жизнь, все содержит, все питает, все любит. Который есть Сама Любовь – прекраснее всех человеков!

Не должно ли превыше всего любить Бога, более всего желать Его и искать Его? Я, грешный, более сорока лет учусь, как любить Бога, и не могу сказать, что совершенно люблю Его! Как мы должны любить Бога? Если мы кого любим, то всегда помним его, стараемся угодить ему день и ночь. Наши сердце и ум заняты тем предметом кого мы любим. Так ли вы любите Бога? Часто ли обращаетесь к Нему? Всегда ли помните Его? Всегда ли молитесь и исполняете волю Его? Его святые Заповеди?

Для нашего блага, для нашего счастья, по крайней мере, дадим себе обет; что от сего дня, от сего часа, от сей минуты – мы будем стараться любить Бога превыше всего и исполнять Его заповеди!”

- Имей сознательную веру

“Истинного христианина делают вера и любовь ко Христу. Грехи наши нимало христианину не препятствуют, по слову Самого Спасителя. Он изволил сказать: “Не праведные приидох призвати, но грешные спасти,” “Радость бывает на небеси о едином кающемся более нежели о 99 праведных.” Так же и блуднице, прикасающейся к ногам Его, к фарисею Симону изволил говорить: “Имеющему любовь многий долг прощается, а с неимеющего любви и малый взыскивается.” Сими рассуждениями христианин должен приводить себя в надежду и радость и отнюдь не внимать наносимому отчаянию. Тут нужен щит веры” .

- Веди непрестанную брань

“Мы не в морских волнах обуреваемся, но среди прелестного и многомятежного мира страждем и скитаемся, по апостольскому слову. Хотя и не имеем той благодати, которую имели святые апостолы, но сражение наше к тем же бесплотным началам и властям, к миродержителям тьмы века сего, к духам злобы поднебесным, кои всех путешественников к небесному нашему отечеству стараются перехватить, и удержать, и не допустить. По слову св. ап. Петра, “супостат (противник) наш диавол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить.”

Грех, любящему Бога, ничто иное, как стрела от неприятеля на сражении (брани).

- Имей цель жизни

“Истинный христианин есть воин, пробирающийся сквозь полки невидимого врага к Небесному своему отечеству.

Пустые желания века сего удаляют от отечества Небесного. Любовь к ним и привычка одевают душу нашу как будто в гнусное платье. Оно названо апостолами “внешним человеком.” Мы, странствуя в путешествии этой земной жизни, призывая Бога в помощь, должны совлекаться той гнусности и одеваться в новые желания, в новую любовь будущего века (стяжание Духа Святого) и через то узнавать наше к Небесному отечеству или приближение, или удаление. (Св. прав. Иоанн Кронштадтский советовал для этого вести духовные дневники, которые ему очень помогли в приобретении навыка к духовной жизни). Но скоро это сделать невозможно, а должно следовать примеру больных, которые желая здоровья не оставляют искать средств для излечения себя.

- Благовествуй истинное Православие

“Ах, восхитился я духом! Находясь между хорошей погодой и ненастьем, меж радостью и скукой, между довольством и недостатком, сытостью и голодом, теплом и холодом, при всех моих печалях обретаю нечто веселящее меня, когда слышу разговоры о проповеди и разделении для того разных пределов!

Слава судьбам милостивого Бога! Он непостижим Своим промыслом, показал мне ныне новое явление, чего здесь, на Кадьяке, я, долго живши, не видел. Ныне после Пасхи одна молодая женщина, меня не знавшая, и никогда не видевшая, пришла ко мне и услышав о воплощении Сына Божия и о вечной жизни, настолько возгорелась любовью ко Иисусу Христу, что никак не хочет от меня отойти. Я с великим удивлением, смотря на сие, поминаю Спасителя слова, “Что утаено от мудрых и разумных, то открыто младенцам.” На нее глядя, есть уже и другие охотницы; много так же есть из молодых мужского полу…

Но те, кто отошли от истинной Православной Церкви, находятся не на правильном пути!”

Тропарь: Пустыни северныя подвижниче и о всем мире благодатный молитвенниче, православныя веры обучителю и благочестия добрый наставниче, Аляски украшение и всея Америки радование. Преподобне Германе, моли Христа Бога, да спасет души наша.

-

Пребывание чудотворного образа Божией Матери «Курская-Коренная» в Свято-Николаевском кафедральном соборе Монреаля и участие Высокопреосвященнейшего Николая, Митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского, Первоиерарха РПЦЗ в престольном празднике Свято-Николаевского соборного прихода.

01:35 PM

18 и 19 декабря 2023 года чудотворная икона Божией Матери «Курская-Коренная», Одигитрия Русского Зарубежья, посетила Свято-Николаевский кафедральный собор в Монреале (Квебек) по случаю престольного праздника, прибыв в приход-именинник вместе с давним хранителем этой великой святыни, Высокопреосвященнейшим Николаем, Митрополитом Восточно-Американским и Нью-Йоркским, Первоиерархом Русской Зарубежной Церкви.

18 декабря, после торжественной встречи чудотворного образа молитвенным пением, равно и долгожданного гостя, 7-го Первоиерарха РПЦЗ, Высокопреосвященнейшего Митрополита Николая, началось Всенощное бдение. Службу возглавили Его Высокопреосвященство Митрополит Николай и правящий Архиерей Канадской Епархии, Архиепископ Гавриил в сослужении соборного духовенства: ключаря собора, протоиерея Георгия Лагодича, протоиерея Валерия Чемского, игумена Николая (Перекрестова), протоиерея Михаила Метни, а также прибывших на престольный праздник протоиерея Константина Чемского (г. Бельцы, Молдавская Епархия) и протоиерея Олега Миронова, настоятеля храма Св. Блаженной Ксении Петербургской (Каната, Онтарио), при протодиаконах Борисе Сидоренко (Свято-Николаеевский кафедральный собор), Евгении Каллауре, прибывшем в Монреаль вместе с Владыкой Митрополитом Николаем, и диаконе Дмитрии Матенине.

19 декабря, при большом стечении молящихся, как прихожан, так и многочисленных гостей, что прибыли поклониться чудотворному образу Одигитрии Русского Зарубежья, в 10 часов утра, при том же составе престоящих, началось служение Божественной Литургии Архиерейским чином. С особенной проникновенностью и праздничной торжественностью пел соборный хор, управляемый регентом Михаилом Кригером-Войновским.

Согласно постановлению Архиерейского Синода, принятого по ходатайству Архиепископа Монреальского и Канадского Гавриила, диакон Дмитрий Матенин за усердное служение Церкви Христовой был награжден правом ношения двойного ораря, который и был ему вручен Высокопреосвященнейшим Митрополитом Николаем.

По отпусте Литургии, после слова Владыки Митрополита, поздравления множества именинников, акафистов Святителю Николаю Чудотворцу и образу Божией Матери «Курской-Коренной», все присутствующие были приглашены на обильную трапезу, приготовленную здешним сестричеством, что славится своим гостеприимством по всей Канадской Епархии.

От имени прихода-именинника, Высокопреосвященный настоятель его Архиепископ Гавриил вручил в дар Высокопреосвященнейшему Митрополиту Николаю копию Мироточивой Иверской-Монреальской иконы Божией Матери работы иконописца Александра Шелехова, по случаю первого посещения Свято-Николаевского кафедрального собора Владыкой Митрополитом Николаем в первоиераршем звании. В свою очередь, по представлению правящего Архиерея, Высокопреосвященного Владыки Гавриила, Высокопреосвященнейший Митрополит наградил многолетнего ключаря собора, протоиерея Георгия Лагодича почетным наперстным крестом, из числа тех, что были особо изготовлены к 100-летию основания нашей Русской Православной Зарубежной Церкви.

-

6/19 ДЕКАБРЯ – ПАМЯТЬ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ, АРХИЕПИСКОПА МИР ЛИКИЙСКИХ, ЧУДОТВОРЦА.

06:55 PM

Святитель Николай родился в III веке в г. Патары, области Ликии в Малой Азии. Его житие свидетельствует, что младенец Николай три часа простоял в купели крещения, “воздавая тем честь Святой Троице”. Благочестивые родители, увидев, что их чадо отмечено особой благодатью, обратили внимание на его духовное воспитание. Когда мальчик вырос, его дядя, епископ г. Патары, рукоположил его в пресвитеры и пророчески предсказал будущее великого угодника Божьего.

Когда родители святителя Николая умерли, он употребил свое богатое наследство на благотворительные дела. Через несколько лет своего пастырства он собрался в Палестину на богомолье. В пути на море в нем открылся дар прозорливости и чудотворения: святитель предвозвестил бурю и силой молитвы укротил ее, а также воскресил упавшего с мачты матроса.

В Палестине святитель Николай решил удалиться в монастырь и посвятить жизнь уединенной молитве. Но Господу было угодно, чтобы такой светильник веры не пребывал в сокрытии. Святителю в откровении было велено оставить затвор и идти к людям. Повинуясь Божией воле, он отправился в столичный город Ликийской земли Миры, где усердно молился в храмах и жил как нищий. В это время скончался ликийский архиепископ. И епископам, усердно молившим Бога указать восприемника, в таинственном видении было сказано, что достойнейший из всех – нищий, который первым войдет в храм, по имени Николай.

Так, Промыслом Божиим был избран святитель Николай в архиепископы, и теперь для блага паствы он уже не скрывал свои добрые дела. Он участвовал в I Никейском соборе, пламенно изобличая ересь Ария; во время голода в Ликии предстал во сне купцу, имевшему груз хлеба, и велел везти его в Миры, оставив в залог три золотые монеты, которые тот с изумлением обнаружил утром; однажды остановил казнь трех невинно осужденных. При этом авторитет его был так велик, что никто не смел противиться, зная, что творится воля Божия. Однажды святитель спас погибающий от бури корабль. Моряки, потеряв всякую надежду, стали молиться ликийскому архиепископу, о котором много слышали, и вдруг он сам появился у руля корабля и привел его в гавань. К святителю безбоязненно шли со всякой нуждой не только христиане, но и язычники. И добрый пастырь никому не отказывал, за всех был молитвенником. Он мирно почил 6 декабря 342 года. Господь сподобил его честное тело нетления, мощи святителя по сей день источают благодатное целебное миро.

Святитель Николай вступил на ликийскую кафедру в период самых страшных преследований Церкви Христовой – во времена правления императора Диоклетиана. Избрание на кафедру в это время было равносильно избранию в мученики. И, действительно, вскоре святитель был схвачен и брошен в темницу, где мужественно претерпел за Христа все ужасы страданий, кроме смерти. Промысел Божий сохранил ему жизнь для предстоящих великих церковных дел. Когда мир церковный был нарушен появлением арианской ереси, святитель и здесь явил величие своей правой веры.

Ни узы темницы, ни внешнее благополучие Церкви при святом императоре Константине не убавили ревности светильника Божия. При всей своей кротости и снисходительности, он проявил твердость и непреклонность в исповедании и защите правой веры. И именно эта ревность стала одной из причин всеобщего почитания великого святителя.

Глубоко почитает и прославляет Святителя Николая православный народ. И не только православные величают его и притекают к нему, но и инославные и даже иноверные. Чем же вызвал святитель такое всеобщее поклонение?

За свою земную жизнь он совершил такое множество добрых дел во славу Божию, что их не перечислить, но среди них есть одно, которое относится к числу добродетелей и к тому, что служило основанием их совершения, что двигало святителя на подвиг, – его вера, удивительная, сильная, ревностная. Святая Церковь, отмечая это великое благодатное свойство духовного устроения святителя, именует его “правилом веры”. Это значит, что Церковь признает его веру настолько совершенной, что объявляет ее образцом для подражания своим чадам.

Святой Николай воспринимается как воплощённая Помощь, олицетворённая в одном человеке, который стал земным ангелом для людей.

«У всякой бабы свой сказ про Николу», — пишет в своей книге «Звенигород окликанный» писатель Алексей Ремизов. И не только у бабы. Если бы собрать все сказы про Николу, начиная с первого его выявления как скорого помощника и заступника всех, в своих нуждах и бедах к нему обращающихся, получилось бы немало томов удивительных и умилительных рассказов о его чудесах. Но самым главным чудом для нас является неиссякаемый источник его любви и сострадания, его безотказная отзывчивость на призывы, устремлённые к нему со всех концов света. Живописец Николай Рерих в книге «Врата в будущее» пишет: «Малыш тянется опустить в почтовый ящик письмо. Прохожий хочет помочь ему и видит на домодельном конверте каракули: “Николе Чудотворцу”. Спрашивает:

“Что это?”

“Мама помирает, а никто не хочет помочь”.

И таким путём сердце малыша молит Николу Чудотворца, который и помог»

Этот вселенский святой откликается на зов каждого, независимо от его вероисповедания. Но отчего-то ближе всех он русскому народу. Нет на Руси ни одного храма, ни одной благочестивой семьи, где на почетном месте не оказалось бы иконы свт. Николая. Провинциальный архиерей из Малой Азии так тронул таинственную славянскую душу, что стал отцом-покровителем далекой необъятной России. Удивительно откликнулось русскому слуху название г. Миры, в котором святитель епископствовал. Здесь и миро — свящ. благовоние, крестопомазанием которого сообщаются благодатные дары Св. Духа выходящему из купели крещения христианину, царю, венчаемому на царство, престолам и антиминсам храмов; и душистое миро, истекающее от чудотворных икон или мощей прославленных святых; это и мир как состояние души, и мир как вселенная; здесь и производное мирянин — человек, не имеющий сана, но мирно, по церковным законам живущий в миру… Ему молятся о воспитании детей, о мире в семье, об избавлении от нищеты и бедности, об отвращении блудных помыслов или посягательств, о паломниках, моряках, путешествующих, об избавлении от уз или от смерти, об укреплении и чистоте православной веры… Нет такой ситуации, в которой Николай Чудотворец не помог бы страждущим. Погребен был св. Николай в г. Мирах Ликийских, на юге Малой Азии (отсюда и его наименование — Мирликийский). Но в посл. четв. XI в., когда турки-мусульмане часто стали опустошать эти области Византии, угроза нависла и над великой общехристианской святыней — мощами св. Николая. И вот купцы из Италии, среди которых было много греков, в 1087 решили спасти св. мощи от неминуемой гибели. Они даже пошли на насилие над монахами, оберегавшими мощи святителя: завернув благоухавшие миром мощи, купцы отнесли их на свой корабль. Среди купцов-похитителей почти все были из г. Бари (на юго-востоке Италии), куда они и привезли святыню. Мощи торжественно были помещены в храме св. Стефана, а через год для них был построен специальный храм, где они находятся и по сей день, собирая к себе множество паломников — как католиков, так и православных со всего мира.

О степени почитания русским народом свт. Николая можно судить по тому, что Русская Церковь положила ему по четвергам и каждую неделю особую службу наряду с апостолами. До Крещения Руси четверг считался днем главного языческого бога Перуна, в который ему поклонялись и приносили жертвы. После принятия христианства многие праздники и торжественные дни, во время которых почитался Перун, были вытеснены почитанием святых, и прежде всего св. Николая Чудотворца. Этим в значительной степени и объясняется, почему русские люди издревле с особенным усердием чествовали св. Николая и чаще, чем к другим святым, обращались к нему с молитвою. В Ипатьевской летописи под 1227 о галицком кн. Данииле читаем: “Еха Данил в Жидичин кланятися и молитися св. Николе, и зва и Ярослава к Лучьску; и реша ему бояре его: приими Луческ, где ими князя их; оному же отвещавшу: яко приходих зде молитву створити”. Или в другом месте: “Нача посылати Михаил и Изяслав грозыча: дай нашу братью, или придем на тя войною. Данилови же молящюся Богу и св. архиерею Николе, иже каза чюдо свое”. Древние наши калики перехожие в одном из своих стихов поют про св. чудотворца Николая, что он, чудотворец, Богом силен, он всем помощник.

В “Сказании о святых” свт. Николаю приводится особая молитва о заступлении от всяких бед и несчастий. Исстари ни одному угоднику в православной Руси не воздвигалось столько храмов и приделов, как св. Николаю Чудотворцу. Александр Гуагнин Веронский, путешествовавший по России в XVI в., замечал, что русские, между святыми особенно почитая св. Николая, едва не воздают ему божеского поклонения; во имя его воздвигают они особенные храмы и рассказывают о нем много чудесного. Иностранный путешественник говорил, что у русских св. Николай считается патроном их отечества, и, между прочим, прибавлял, что русский люд даже верит, будто св. Николай Чудотворец мог бы быть Богом, но не захотел этой чести, и, во всяком случае, после Бога заступает первое место. Русский народ исстари привязан к самому имени св. Николая; оно составляет доселе одно из употребительнейших имен, какими только привыкли называть себя русские. Образ св. Николая можно встретить почти во всех православных русских домах. Пред ним русский человек молился о помощи во всех более или менее трудных обстоятельствах своей жизни. Русские крестьяне говорили о св. чудотворце Николае: “Нет на нас поборника супротив Николы”, “Попроси Николу, и он скажет Спасу”, “Всем богам по сапогам, а Николе боле, что ходит боле”, или: “От Холмогора до Колы тридцать три Николы”, или еще: “Благому чудотворцу Николаю два праздника в году, а Касьяну немилостивому один в четыре года”, “Что криво и слепо, то Николе свету” и т.д.

Всеобщее поклонение Николаю Чудотворцу среди русских людей в значительной степени объяснялось его душевными качествами, в которых наши предки находили много сходного с народным русским характером. Это открытое заявление Николая Чудотворца в защиту угнетаемой невинности, это решительное и смелое заступничество за неправедно осуждаемых и гонимых, каким отличался свт. Мирликийский во время своей жизни, особенно как-то идут к характеру открытой, смелой и доброй русской натуры. Такие особенности личного характера чудотворца, без всякого сомнения, делали образ этого угодника Божия особенно привлекательным и достойным уважения в глазах русского народа: они-то, между прочим, кажется, и дали возможность стать русскому люду в особенно короткие отношения к этому святителю. Насколько в этом последнем случае русский человек представляется простодушным и чистосердечным в обращении с Николаем Чудотворцем, лучшим доказательством тому служат (кроме вышесказанных уже нами народных пословиц) народные легенды об этом угоднике, как, например, легенда о купце Садко и св. Николае Можайском, повесть о покровительстве одному крестьянину св. чудотворцем Николаем и о его соперничестве в этом деле со св. Илиею Пророком и т.д. Свт. Николай почитался в России не только вообще заступником от всех бед и несчастий, но еще, в частности, хранителем на водах, и в “Сказании о святых” ему полагалась особая молитва об охранении на водах. Русские мореходы почти всегда имели икону этого угодника и в случае опасности выносили ее на палубу, умоляя его об избавлении от кораблекрушения и бури.

Очевидно, что основанием для этого верования послужили чудеса св. Николая, которыми прославился этот угодник на море. На этом основании Русская Церковь в своих песнопениях в честь св. Николая величает его спутником путешествующих и на море сущим правителем. Ко дню 6/19 декабря в честь св. Николая приурочены были в старину так называемые братчины. О братчинах встречаем весьма частые упоминания в летописях и других древних наших памятниках, и братчины, совершавшиеся на празднике св. Николая, получили название Николыцины.

С особою торжественностью в старину совершались Николыцины во время храмового праздника в честь св. Николая. Тогда наши предки собирались в церковь, служили св. Николаю молебны, ставили сообща этому угоднику большую свечу и затем заключали свои собрания угощениями и весельем. В сельскохозяйственном быту день свт. Николая служил сроком для разного рода сделок, платежей и других хозяйственных договоров. Наконец, русские крестьяне с днем св. Николая связывали следующие, основанные на наблюдении приметы о погоде и состоянии зимы: “Никола загвоздит, что Егорий намостит”. — “Хвали зиму после Николина дня”. — “Первые морозы Никольские”. — “Перед Николой иней — овсы хороши будут”. — “Иней на Николу — к урожаю”. —

МОЛИТВА СВЯТИТЕЛЮ НИКОЛАЮ

О, всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче! Помози мне грешному и унылому в настоящем сем житии, умоли Господа Бога даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы; и во исходе души моея помози ми окаянному, умоли Господа Бога всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечнаго мучения, да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и твое милостивное предстательство, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

-

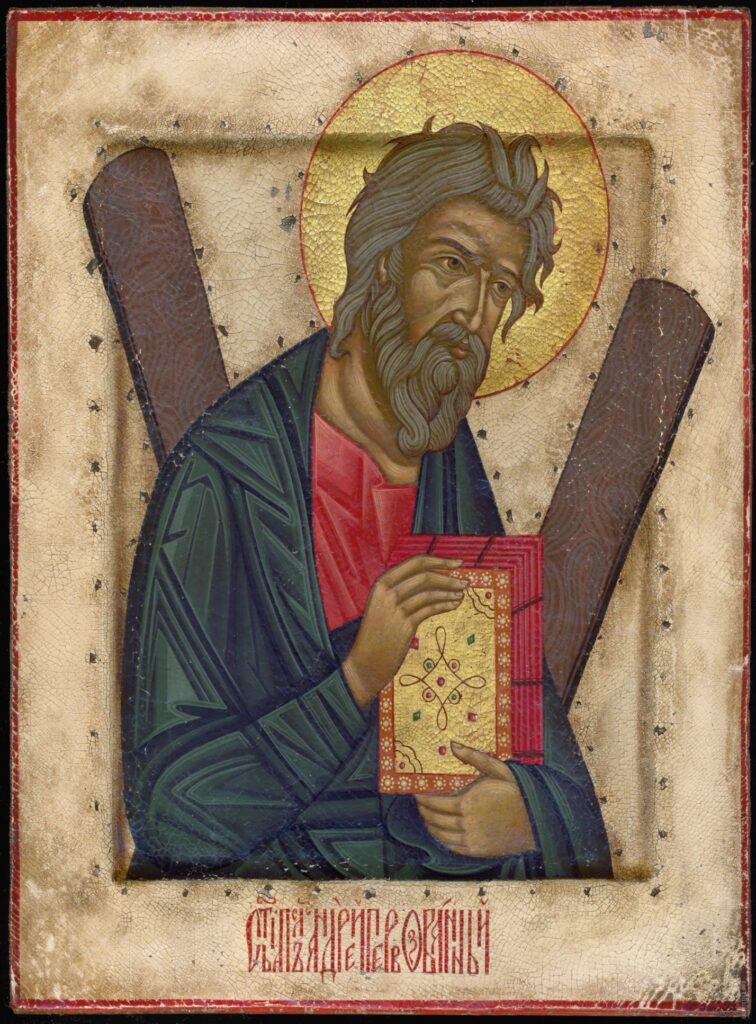

30 ноября/13 декабря – память Св. Апостола Андрея Первозванного.

06:52 PM

Святой апостол Андрей Первозванный первым из апостолов последовал за Христом, а затем привел к нему своего родного брата святого апостола Петра (Ин. 1, 35-42). С юности будущий апостол, который был родом из Вифсаиды, всей душой обратился к Богу. Он не вступил в брак и вместе со своим братом занимался рыболовством. Когда над Израилем прогремел глас святого пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, святой Андрей стал его ближайшим учеником. Святой Иоанн Креститель сам направил двух своих учеников, будущих апостолов Андрея Первозванного и Иоанна Богослова, ко Христу, указав, что Он есть Агнец Божий. После Сошествия Святого Духа на апостолов, святой Андрей отправился с проповедью Слова Божия в восточные страны. Прошел Малую Азию, Фракию, Македонию, дошел до Дуная, прошел побережье Черного моря, Крым, Причерноморье и по Днепру поднялся до места, где стоит теперь город Киев. Здесь он останавливался у Киевских гор на ночлег. Встав утром, он сказал бывшим с ним ученикам: “Видите ли горы эти? На этих горах воссияет благодать Божия, будет великий город, и Бог воздвигнет много церквей”. Апостол поднялся на горы, благословил их и водрузил крест. Помолившись, он поднялся еще выше по Днепру и дошел до поселений славян, где был основан Новгород. Отсюда апостол прошел через земли варягов в Рим, для проповеди, и вновь вернулся во Фракию, где в небольшом селении Византии, будущем могучем Константинополе, основал христианскую Церковь. Имя святого апостола Андрея связывает мать – Церковь Константинопольскую с ее дочерью – Русской Церковью. На своем пути Первозванный апостол претерпел много печалей и мук от язычников: его изгоняли из городов, избивали. В Синопе его побили камнями, но, оставшись невредимым, верный ученик Христов неустанно нес людям проповедь о Спасителе. По молитвам апостола, Господь совершал чудеса. Трудами святого апостола Андрея возникали христианские Церкви, которым он ставил епископов и священство. Последним городом, куда пришел Первозванный апостол и где ему суждено было принять мученическую кончину, был город Патры.

Многие чудеса Господь явил через ученика Своего в городе Патры. Недужные исцелились, слепые прозревали. По молитве апостола, выздоровел тяжело больной Сосий, знатный горожанин; наложением апостольских рук исцелилась Максимилла, жена правителя Патрского, и его брат Стратоклий. Совершенные апостолом чудеса и его пламенное слово просветили истинной верой почти всех граждан города Патры. Немного оставалось язычников в Патрах, среди них был правитель города Эгеат. Апостол Андрей не раз обращался к нему со словами Благовестия. Но даже чудеса апостола не вразумляли Эгеата. Святой апостол с любовью и смирением взывал к его душе, стремясь открыть ему христианскую тайну вечной жизни, чудотворную силу Святого Креста Господня. Разгневанный Эгеат приказал распять апостола. Язычник думал опорочить проповедь святого Андрея, если предаст его смерти на кресте, который прославлял апостол. С радостью принял святой Андрей Первозванный решение правителя и с молитвой ко Господу сам взошел на место казни. Чтобы продлить мучения апостола, Эгеат приказал не прибивать руки и ноги святого, а привязать их к наклонному кресту, которому была придана форма, подобная букве X славянской азбуки. Крест святого Андрея Первозванного, как покровителя России, лёг в основу флага российского флота, введённого Петром I в 1696—1696, и официально принятого в 1703 году.

Два дня апостол с креста учил собравшихся вокруг горожан. Люди, слушавшие его, всей душой сострадали ему и потребовали снять святого апостола с креста. Испугавшись народного возмущения, Эгеат приказал прекратить казнь. Но святой апостол стал молиться, чтобы Господь удостоил его крестной смерти. Как ни пытались воины снять апостола Андрея, руки им не повиновались. Распятый апостол, воздав Богу хвалу, произнес: “Господи, Иисусе Христе, приими дух мой”. Тогда яркое сияние Божественного света осветило крест и распятого на нем мученика. Когда сияние исчезло, святой апостол Андрей Первозванный уже предал свою святую душу Господу († 62). Максимилла, жена правителя, сняла со креста тело Апостола и с честью погребла его.

Несколько столетий спустя, при императоре Константине Великом, мощи святого апостола Андрея были торжественно перенесены в Константинополь и положены в храме Святых Апостолов рядом с мощами святого евангелиста Луки и ученика апостола Павла – апостола Тимофея.

-

27 ноября/10 декабря – Чудотворной Иконы Божией Матери «Курская-Коренная».

06:49 PM

«В 6803 году от сотворения мира, а от Рождества Христова в 1295 году, 8 сентября, случилось одному благочестивому мужу притти ради своего прибытка в лес, которым поросли окрестности Курска, и увидел он близ реки Tускари, у корня большого дерева, лежащую ниц икону, которую лишь только поднял от земли, как тотчас же из того места протек источник воды.».

Обнаружилась святыня — и стала творить чудеса. Сначала не пожелала остаться в Рыльске, где для нее построили храм, сама покинула город и вернулась туда, где была явлена, в пустынное место. Потом, разрубленная надвое татарами, срослась обеими половинками — даже следа не осталось, только роса на месте стыка выступила. А источник, что забил на месте находки, назвали живоносным — любую хворь отгоняла его вода. Примеров защиты слабых и исцеления немощных было не счесть.

В 1597 году, когда слава о Курской Богородице распространилась далеко вокруг, повелел царь Федор Иоаннович доставить ее в Москву, украсить богатою ризою и вставить в серебряную раму с изображением господа Саваофа и пророков. Тогда же «его царским иждивением» построен был в честь Иконы монастырь с названием «Коренная пустынь» — от «корней», под которыми лежала Икона. Одновременно с тем в Курске был заложен для нее Знаменский собор — в окрестностях еще пошаливали татары.

Также постановили выносить образ каждый год, на девятую пятницу после Пасхи, в Коренную пустынь. Первый Крестный ход состоялся в 1618 году, и с тех пор стал одним из самых больших праздников России. На знаменитой картине Репина «Крестный ход в Курской губернии» как раз и изображено одно из таких праздничных шествий.

В 1769 году под сенью этого образа окреп здоровьем преподобный Серафим Саровский Родился будущий святой 19 июля 1759 года в городе Курске в купеческой семье Мошниных, построивших на свои средства одну из жемчужин церковной архитектуры — Сергиево-Казанский собор в центре Курска. Еще в детстве над святым отроком не раз проявлялся дивный покров Божий, явно показывавший в нем богоизбранность. Когда ему исполнилось семь лет, мать, осматривавшая не завершённую еще Сергиеву церковь, взяла его с собой на самый верх строившейся колокольни. По неосторожности мальчик упал с колокольни на землю. Агафия в ужасе сбежала вниз думая, Что ее сын разбился насмерть, но, к неописуемой радости, нашла его целым и невредимым. Три года спустя мальчик тяжело заболел, да так, что домашние уже не верили в счастливый исход его заболевания. В это время отец Серафима увидел Пресвятую Богородицу, обещавшую ему Свое прощение и скорое исцеление от болезни. И в скором времени это пророчество сбылось. В Курске случился ежегодный крестный ход с чудотворной иконой Знамения Пресвятой Богородицы (именуемой Коренной); на этот раз по причине дождя и грязи крестный ход прошел прямо через двор Агафьи Мошниной. Агафия поспешила вынести больного сына и приложила его к чудотворной иконе, после чего отрок стад поправляться и вскоре совершенно выздоровел.

В середине прошлого века Коренная пустынь была грандиозным каменным ансамблем с высокой колокольней, многочисленной братией и двумя храмами: Рождества Пресвятой Богородицы и Животворящего источника, который был построен на деньги фельдмаршала Бориса Шереметева. А монастырские гостиничные корпуса спроектировал великий Джакомо Кваренги.

С Крестным ходом сюда перебиралась вся курская знать. Приезжала Дума, размещал свою резиденцию губернатор, открывались полиция и почта — губерния управлялась отсюда до того дня, когда Икону возвращали на зиму в Курск. Здесь же проводилась и знаменитая Коренная ярмарка, вторая в России после Нижегородской.

Впервые на храм и на хранящуюся в нем Икону нечестивцы-революционеры покушались в 1898 году. В праздничный вечер, когда собор был полон прихожан, под Икону подложили бомбу. Она была обернута в белое полотно, как и многие приносимые к Святыне дары.

Механизм, к счастью, сработал позже установленного времени, когда храм уже был пуст. Но после взрыва картина была страшная. Кругом развалины, груда обломков, и только Икона осталась невредимой. Даже стекло на кивоте не треснуло.

В 1918 году, после взятия большевиками Курска, Заступница исчезла из храма среди ночи и была найдена лишь через три недели завернутой в мешок, без серебряного оклада и позолоченной ризы. Ночные богослужения, праздничные молебны и Крестный ход были запрещены. В сентябре 1919 года Курск был взят на короткое время Добровольческой армией. Тогда-то и обнаружили в подвалах ЧК расшитый бархатный чехол — тот самый, что был на Иконе в ночь ее похищения. Сказано в Писании: «Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным».

А через 2 месяца красные снова подошли к городу. В ноябре Икона покинула Знаменский монастырь и в сопровождении духовенства и монахов отправилась в Белгород. Бушевала метель. На санях сидел только держащий Икону, остальные шли пешком, утопая в снегу. Но фронт катился следом. Из Белгорода пришлось спешно отправиться в Таганрог, оттуда — через Ростов и Екатеринбург — в Новороссийск. Курскую Чудотворную погрузили на корабль и отправили в Салоники через Константинополь. В обоих портах пришлось выдержать двухнедельный карантин.

Пасху 1920 года провели в порту Салоники, в полной изоляции. Заутреню и литургию пришлось служить на пароходе, с большим трудом добыв вино и просфоры.

Три месяца Икона пробыла в древней столице Сербии городе Ниш, а затем, по просьбе генерала Врангеля, удерживавшего Крым, снова отбыла в Россию для ободрения русских воинов. Но Крым уже агонизировал. Вместе с остатками армии Врангеля 29 октября 1920 года на дредноуте «Генерал Алексеев» Владычица вторично (и, казалось, окончательно) покинула русскую землю — и это было единственным способом спасти ее от уничтожения.

А вот одну из самых почитаемых в России сокровищниц воинствующие атеисты разрушили. Коренную пустынь переименовали в Свободу, монастырь превратили в дом отдыха, Богородичный лес вырубили, Живоносный источник залили бетоном, храм Рождества Богородицы разобрали по кирпичику и отвезли в Липецк на строительство металлургического комбината, а на месте храма разбили клумбу.

Икона же отправилась скитаться по свету вместе с Русским Рассеянием. Сначала она находилась в Белграде, в Троицкой церкви, откуда отбывала для посещения очагов русской диаспоры в Берлин и Париж, в Лондон и Брюссель, в Женеву и Софию. Во время войны, вместе с горсткой опекавших ее людей, переживала бомбардировки — и немцев, и союзников. И ни один из домов, где побывала в то время Икона, не был разрушен…

Но вот уже близок конец войны. Красная армия входит в Югославию, и митрополит Анастасий, Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви, решает отбыть в фактически побежденную уже Германию вместе с Синодом и Чудотворной Иконой. Непросто было увезти Икону в Вену, потом переправить в Карлсбад, а оттуда в Мюнхен, в зону оккупации союзников. И лишь через 5 лет Икону отправили за океан.

К концу 40-х годов центр русской эмиграции переместился из Европы в США. В одном Нью-Йорке числилось 200 тысяч жителей русского происхождения и православного вероисповедания. Однако и Россию нельзя было оставлять без Спасительницы.

В 1950 году иконописец о. Киприан, сопровождавший Икону в эмиграции, взялся за изготовление списка.

Отслужили молебен. Отец Киприан снял ризу с Чудотворного образа и очистил Икону от вековой копоти, сквозь которую едва просвечивали контуры Богоматери и Младенца. Потом взялся за работу, скопировав все в точности — вплоть до каждой трещины, червоточинки, заусеницы. А чтобы положить преграду недоразумениям, отщепил от Чудотворной иконы частицу и вделал ее в копию. Потом для списка был сооружен такой же оклад, в который облачен оригинал. Так появилась вторая Икона Знамения Божьей Матери.

…Проехав на север сорок миль от Нью-Йорка по большой Федеральной дороге номер шесть, сразу за городком Магопак, можно увидеть высокую арку с куполком-луковкой и восьмиконечным православным крестом. При въезде в ворота — главный монастырский корпус и церковь с синим куполом. В глубине — двухэтажная гостиница с просторной верандой, а за ней — маленькое кладбище с белыми крестами. Это и есть Новая Коренная пустынь, дом Курской Божьей Матери.

Так вот и вышло, что русские люди имеют как бы раздвоенную, или лучше сказать – удвоенную святыню. Две Коренные пустыни, два Знаменских собора, две Курские Чудотворные Иконы.

…2 февраля 1951 года над Атлантическим океаном бушевала непогода, поэтому самолет «Крылатый тигр», вылетевший из Мюнхена в Нью-Йорк, вынужден был сесть на одном из Азорских островов, а именно на Санта-Марии — и это название, в свете нашего рассказа, символично. Через три дня машина снова поднялась в воздух, чтобы приземлиться в американском аэропорту Айдлуайлд (нынешний «Джон Кеннеди») и доставить в США главную святыню Русского Зарубежья — Курскую Чудотворную Икону Знамения Божьей Матери. С того самого дня Царица Небесная пребывает в Нью-Йорке, в Синодальном Знаменском соборе Русской Православной Церкви заграницей. А в Курске теперь находится «список» — точная копия подлинника, освященная и намоленная. Если поставить две эти иконы рядом, отличить их будет невозможно. Правда, в список (копию) вставлена отделенная от оригинала маленькая щепочка в серебряной оправе — это единственный различающий признак… От отечественной Коренной пустыни до Курска 30 километров. Уже за несколько дней до девятой седмицы (пятницы) на улицах заметно оживление — тысячи паломников съезжаются сюда со всех концов России, но и Сам чудотворный Образ со времени восстановления единства Русской Церкви посещает наше богохранимое Отечество.

-

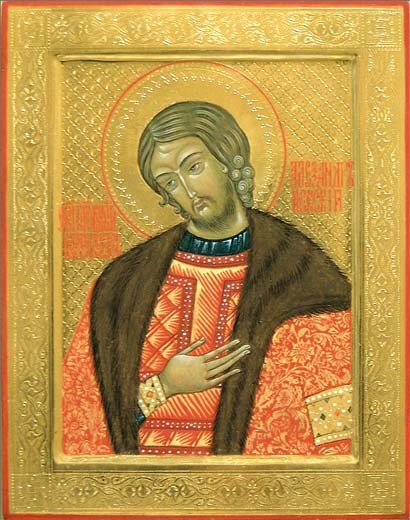

23 ноября/6 декабря – память святого Князя Александра Невского.

06:47 PM

Святой благоверный князь Александр Невский родился 30 мая 1220 года в г. Переславле-Залесском. Отец его, Ярослав, в Крещении Феодор († 1246), “князь кроткий, милостивый и человеколюбивый”, был младшим сыном Всеволода III Большое Гнездо († 1212), братом святого благоверного князя Юрия Всеволодовича († 1238; память 4 февраля). Мать святого Александра, Феодосия Игоревна, рязанская княжна, была третьей супругой Ярослава. Святой Александр был их вторым сыном. Детство его прошло в Переславле-Залесском, где княжил отец.

Княжеский постриг отрока Александра (обряд посвящения в воины) совершал в Спасо-Преображенском соборе Переславля святитель Симон, епископ Суздальский († 1226; память 10 мая), один из составителей Киево-Печерского Патерика. От благодатного старца-иерарха получил святой Александр первое благословение на ратное служение во Имя Бога, на защиту Русской Церкви и Русской земли. Мученик Михаил, князь Черниговский.

В 1227 году князь Ярослав, по просьбе новгородцев, был послан братом, великим князем Владимирским Юрием, княжить в Новгород Великий. Он взял с собой сыновей, святых Феодора и Александра. Недовольные Владимирскими князьями новгородцы вскоре пригласили на княжение святого Михаила Черниговского († 1246; память 20 сентября), и в феврале 1229 года Ярослав с сыновьями ушел в Переславль. Дело кончилось миром: в 1230 году Ярослав с сыновьями возвратился в Новгород, а дочь святого Михаила, Феодулия, обручилась со святым Феодором, старшим братом святого Александра. После смерти жениха в 1233 году юная княжна ушла в монастырь и прославилась в иноческом подвиге как преподобная Евфросиния Суздальская († 1250; память 25 сентября).

Начиналось самое трудное время в истории Руси: с востока шли, уничтожая всё на своем пути, монгольские орды, с запада надвигались германские рыцарские полчища, кощунственно называвшие себя, с благословения Римского папы, “крестоносцами”, носителями Креста Господня. В этот грозный час Промысл Божий воздвиг на спасение Руси святого князя Александра – великого воина-молитвенника, подвижника и строителя земли Русской. – “Без Божия повеления не было бы княжения его”. Воспользовавшись нашествием Батыя, разгромом русских городов, смятением и горем народа, гибелью его лучших сынов и вождей, полчища крестоносцев вторглись в пределы Отечества.

Момент ослабления Руси и одиночества Новгорода совпал с усилением натиска с Запада. Новгородские князья осознавали себя защитниками Православия и Руси. Как новгородский князь Св. Александр Невский преемственно воспринял историческую миссию защиты Православия и Руси от Запада. Выступить на эту защиту ему пришлось в годы самого высшего напряжения борьбы и одновременно наибольшего ослабления Руси. Весь первый период его жизни прошел в борьбе с Западом. Татары остались за суздальскими лесами. Перед ним непосредственно стоял лишь западный враг. Борьбой с этим врагом было поглощено все его внимание. Несмотря на все ужасы татарских нашествий, западная война была более ожесточенной. Здесь шла борьба на смерть или на жизнь. И это отличие враждебных волн, шедших с запада и с востока, объясняет два совершенно различных периода жизни Св. Александра: различие его западной и восточной политики.

Татары лавинами находили на Русь. Тяжко давили ее поборами и произволом ханских чиновников. Но татарское владычество не проникало в быт покоренной страны. Татарские завоевания были лишены религиозных побуждений. Отсюда их широкая веротерпимость. Татарское иго можно было переждать и пережить. Татары не покушались на внутреннюю силу покоренного народа. И временным повиновением можно было воспользоваться для укрепления этой силы при все растущем ослаблении татар.

Совсем иным был наступавший с запада мир католицизма. Внешний размах его завоеваний был бесконечно меньше, чем татарские нашествия. Но за ними стояла единая целостная сила. И главным побуждением борьбы было религиозное завоевание, утверждение своего религиозного миросозерцания, из которого вырастал весь быт и уклад жизни. С Запада на Новгород шли монахи-рыцари. Их эмблемой был крест и меч. Здесь нападение направлялось не на землю или имущество, но на саму душу народа – на православную Церковь. И завоевания Запада были подлинными завоеваниями. Они не проходили огромных пространств, но захватывали землю пядь за пядью, твердо, навсегда укреплялись в ней, воздвигая замки.

Первыми были шведы. “Король римской веры из Полуночной страны”, Швеции, собрал в 1240 году великое войско и на множестве кораблей послал к Неве под командованием своего зятя, ярла (т. е. князя) Биргера. Гордый швед прислал в Новгород к святому Александру гонцов: “Если можешь, сопротивляйся, – я уже здесь и пленяю твою землю”. Святой Александр, ему не было тогда еще 20 лет, долго молился в храме Святой Софии, Премудрости Божией. И, вспомнив псалом Давидов, сказал: “Суди, Господи, обидящым меня и возбрани борющимся со мной, приими оружие и щит, стани в помощь мне”. Архиепископ Спиридон благословил святого князя и воинство его на брань. Выйдя из храма, святой Александр укрепил дружину исполненными веры словами: “Не в силе Бог, а в правде. Иные – с оружием, иные – на конях, а мы Имя Господа Бога нашего призовем! Они поколебались и пали, мы же восстали и тверды были”.С небольшой дружиной, уповая на Святую Троицу, князь поспешил на врагов, – ждать подмоги от отца, не знавшего еще о нападении неприятелей, не было времени. Но было чудное предзнаменование: стоявший в морском дозоре воин Пелгуй, в святом Крещении Филипп, видел на рассвете 15 июля ладью, плывущую по морю, и на ней святых мучеников Бориса и Глеба, в одеждах багряных. И сказал Борис: “Брат Глеб, вели грести, да поможем сроднику своему Александру”. Когда Пелгуй сообщил о видении прибывшему князяю, святой Александр повелел по благочестию никому не говорить о чуде, а сам, ободренный, мужественно повел с молитвой войско на шведов. “И была сеча великая с латинянами, и перебил их бесчисленное множество, и самому предводителю возложил печать на лицо острым своим копьем”.

Ангел Божий незримо помогал православному воинству: когда наступило утро, на другом берегу реки Ижоры, куда не могли пройти воины святого Александра, обретено было множество перебитых врагов. За эту победу на реке Неве, одержанную 15 июля 1240 года, народ назвал святого Александра Невским. Опасным врагом оставались немецкие рыцари.

В 1241 году молниеносным походом святой Александр вернул древнюю русскую крепость Копорье, изгнав рыцарей. Но в 1242 году немцам удалось захватить Псков. Враги похвалялись “подчинить себе весь славянский народ”. Святой Александр, выступив в зимний поход, освободил Псков, этот древний Дом Святой Троицы, а весной 1242 года дал Тевтонскому ордену решительное сражение.

На льду Чудского озера 5 апреля 1242 года сошлись оба войска. Воздев руки к небу, святой Александр молился: “Суди меня, Боже, и рассуди распрю мою с народом велеречивым и помоги мне, Боже, как древле Моисею, на Амалика и прадеду моему, Ярославу Мудрому, на окаянного Святополка”. По его молитве, помощью Божией и ратным подвигом крестоносцы были полностью разгромлены. Была страшная сеча, такой треск раздавался от ломающихся копий и мечей, что, казалось, будто замерзшее озеро двинулось, и не было видно льда, ибо он покрылся кровью. Обращенных в бегство врагов гнали и секли воины Александровы, “словно неслись они по воздуху, и некуда было бежать врагу”.

Западные пределы Русской земли были надежно ограждены, настало время оградить Русь с Востока.

В 1242 году святой Александр Невский со своим отцом, Ярославом, выехал в Орду. Митрополит Кирилл благословил их на новое многотрудное служение: нужно было превратить татар из врагов и грабителей в почтительных союзников, нужна была “кротость голубя и мудрость змеи”. Священную миссию защитников Русской земли Господь увенчал успехом, но на это потребовались годы трудов и жертв. Князь Ярослав отдал за это жизнь. Заключив союз с ханом Батыем, он должен был, однако, ехать в 1246 году в далекую Монголию, в столицу всей кочевой империи. Положение самого Батыя было трудным, он искал поддержки у русских князей, желая отделиться со своей Золотой Ордой от дальней Монголии. А там, в свою очередь, не доверяли ни Батыю, ни русским. Князь Ярослав был отравлен. Он скончался в мучениях, лишь на 10 дней пережив святого мученика Михаила Черниговского, с которым когда-то едва не породнился.

Завещанный отцом союз с Золотой Ордой – необходимый тогда для предотвращения нового разгрома Руси – продолжал крепить святой Александр Невский. Сын Батыя, принявший христианство Сартак, который заведовал в Орде русскими делами, становится его другом и побратимом. Обещав свою поддержку, святой Александр дал возможность Батыю выступить в поход против Монголии, стать главной силой во всей Великой Степи, а на престол в Монголии возвести вождя татар-христиан, хана Мункэ (в большинстве своем татары-христиане исповедовали несторианство).

Не все русские князья обладали прозорливостью святого Александра Невского. Многие в борьбе с татарским игом надеялись на помощь Европы. Переговоры с Римским папой вели святой Михаил Черниговский, князь Даниил Галицкий, брат святого Александра, Андрей. Но святой Александр хорошо знал судьбу Константинополя, захваченного и разгромленного в 1204 году крестоносцами. Даниил Галицкий за союз с папой, ничего ему не дававший, заплатил изменой Православию – унией с Римом. Святой Александр не желал этого родной Церкви. Когда в 1248 году послы Римского папы явились прельщать и его, он написал в ответ о верности русских Христовой Церкви и вере Семи Вселенских Соборов: “Сии все добре сведаем, а от вас учения не приемлем”. Католичество было неприемлемо для Русской Церкви, уния означала отказ от Православия, отказ от источника духовной жизни, отказ от предназначенного Богом исторического будущего, обречение самих себя на духовную смерть.

В 1252 году многие русские города восстали против татарского ига, поддержав Андрея Ярославича. Положение было очень опасным. Снова возникла угроза самому существованию Руси. Святому Александру пришлось снова ехать в Орду, чтобы отвести от русских земель карательное нашествие татар. Разбитый, Андрей бежал в Швецию искать помощи у тех самых разбойников, которых с помощью Божией громил на Неве его великий брат.

Святой Александр стал единовластным великим князем всей Руси: Владимирским, Киевским и Новгородским. Великая ответственность перед Богом и историей легла на его плечи. В 1253 году он отразил новый немецкий набег на Псков, в 1254 году заключил договор о мирных границах с Норвегией, в 1256 году ходил походом в Финскую землю. Летописец назвал его “темным походом”, русское войско шло сквозь полярную ночь, “идоша непроходными местами, яко не видеть ни дня, ни ночи”. В тьму язычества святой Александр нес свет Евангельской проповеди и православной культуры. Все Поморье было просвещено и освоено русскими.

В 1256 году умер хан Батый, а вскоре был отравлен его сын Сартак, побратим Александра Невского. Святой князь в третий раз поехал в Сарай, чтобы подтвердить мирные отношения Руси и Орды с новым ханом Берке. Хотя преемник Батыя принял ислам, он нуждался в союзе с православной Русью.

В 1261 году стараниями святого Александра и митрополита Кирилла была учреждена в Сарае, столице Золотой Орды, епархия Русской Православной Церкви. Наступила эпоха великой христианизации языческого Востока, в этом было пророчески угаданное святым Александром Невским историческое призвание Руси. Святой князь использовал любую возможность для возвышения родной земли и облегчения ее крестного жребия. В 1262 году по его указанию во многих городах были перебиты татарские сборщики -дани и вербовщики воинов – баскаки. Ждали татарской мести. Но великий заступник народа вновь поехал в Орду и мудро направил события совсем в иное русло: ссылаясь на восстание русских, хан Берке прекратил посылать дань в Монголию и провозгласил Золотую Орду самостоятельным государством, сделав ее тем самым заслоном для Руси с Востока. В этом великом соединении русских и татарских земель и народов созревало и крепло будущее многонациональное Российское государство, включившее впоследствии в пределы Русской Церкви почти всё наследие Чингис-хана до берегов Тихого океана.

Эта дипломатическая поездка святого Александра Невского в Сарай была четвертой и последней. Будущее Руси было спасено, долг его пред Богом был выполнен. Но и силы были отданы все, жизнь была положена на служение Русской Церкви. На обратном пути из Орды святой Александр смертельно занемог. Не доезжая до Владимира, в Городце, в монастыре князь-подвижник предал свой дух Господу 14 ноября 1263 года, завершив многотрудный жизненный путь принятием святой иноческой схимы с именем Алексий. Митрополит Кирилл, духовный отец и сподвижник в служении святого князя, сказал в надгробном слове: “Знайте, чада моя, яко уже зашло солнце земли Суздальской. Не будет больше такого князя в Русской земле”. Святое тело его понесли к Владимиру, девять дней длился путь, и тело оставалось нетленным. 23 ноября, при погребении его в Рождественском монастыре во Владимире, было явлено Богом “чудо дивно и памяти достойно”.

Когда положено было тело святого Александра в раку, эконом Севастиан и митрополит Кирилл хотели разжать ему руку, чтобы вложить напутственную духовную грамоту. Святой князь, как живой, сам простер руку и взял грамоту из рук митрополита. “И объял их ужас, и едва отступили от гробницы его. Кто не удивится тому, если был он мертв и тело было привезено издалека в зимнее время”. Так прославил Бог своего угодника – святого воина-князя Александра Невского.

Общецерковное прославление святого Александра Невского совершилось при митрополите Макарии на Московском Соборе 1547 года. Канон святому составлен тогда же владимирским иноком Михаилом.

-

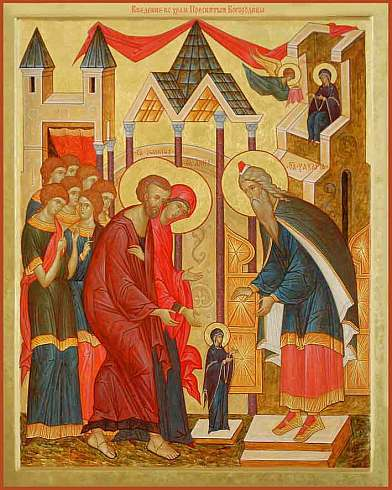

21 ноября/4 декабря – Введение (Вход) во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

06:45 PM

В этот день Святая Православная Церковь вспоминает дивное событие, которое произошло более двух тысячелетий тому назад: в Иерусалимский храм была приведена Пресвятая Дева, Матерь Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа.

Из Священного Предания нашей Церкви мы знаем о том, что праведные Иоаким и Анна, родители Преблагословенной Девы Марии, дали обет Богу, обещав Ему: если от них родится столь долгожданное чадо, то они посвятят его Богу.

Пречистая Богоотроковица Мария до трех лет жила в доме Своих родителей в городе Назарет. Когда же Ей исполнилось три года, Иоаким и Анна поспешили исполнить свое обещание Богу о принесении Ему в дар предивно родившейся Дочери. Они созвали в Назарет родственников, пригласили в свой дом также назаретских девиц и приготовили много свечей. Ко дню путешествия в Иерусалим Анна украсила Пречистую Марию с царским великолепием. Об этом сохранились свидетельства в словах древних святых отцов Церкви.

Так, святой Иаков, архиепископ Иерусалимский, в слове на Рождество Пресвятой Богородицы от лица Иоакима говорит: «Призовите чистых еврейских дочерей. Пусть возьмут зажженные свечи». Святой Герман, Патриарх Константинопольский, в уста праведной Анны влагает слова: «Я воздаю Господу ныне обеты, изреченные мною в скорби. Ради того я собрала девиц со свечами, призвала священников и родных и всем говорю: «Все сорадуйтесь со мною. Сегодня и я явлюсь, как мать, приводя мою Дочь не земному царю, но Небесному Богу».

После подготовки к путешествию Иоаким и Анна торжественно повели свою святую Дочь в Иерусалим. Шествие от Назарета до Иерусалима длилось три дня с небольшими остановками для отдыха.

Девы с зажженными свечами шли впереди процессии. За ними следовали Иоаким и Анна и вели за руку Преблагословенную Дочь, шедшую между родителями. Шествие замыкали родные и знакомые. По словам святых отцов, Богоотроковице на пути в Иерусалим, по Божию велению, незримо сопутствовали бесплотные Ангелы и окружали Её.

Наконец, процессия достигла Иерусалимского храма. Навстречу ей с пением вышли священники во главе с архиереем Захарией. Праведная Анна подвела святую Марию к самому церковному входу и сказала Ей: «Иди, Дочь, к Богу, давшему мне Тебя,— благосердому Владыке. Войди в Господню Церковь, Радость и веселие мира». Затем, обращаясь к Захарии, своему родственнику, Анна сказала: «Приими, Захария, непорочный ковчег и кадильницу невещественного Угля — мою Богодарованную Дочь. Введи Ее в гору святыни, в уготованное Ей Божие жилище, пока Бог не изволит совершить определенное о Ней».

Входом в Иерусалимский храм, как известно, служила площадка, к которой вели с земли пятнадцать ступеней по числу пятнадцати псалмов, воспевавшихся здесь священниками и левитами. Иоаким и Анна поставили Отроковицу на первой ступени. На прочие же 14 ступеней Она взошла Сама и очень быстро без всякой поддержки стала на верху церковного помоста, укрепляемая невидимой Божией силой. Такому восхождению, доступному только взрослым людям, удивились все присутствующие и особенно св. Захария. Как исполненный Святого Духа пророк, он сказал Анне: «Благословен твой Плод, жена; преславны твои ложесна и Приведенная тобою».

После того он взял за руку святую Марию и повел Ее во святилище со словами: «Гряди, Свет для лежащих во тьме, новое и Божественнейшее дарование. Войди в радость, в Церковь Господа Твоего: теперь — в земную, позже — в горнюю». Богоотроковица же шла по дому Господню, как по чертогу, с великой радостью и играя. Малая возрастом, Она была уже благодатно совершенна.

Из святилища Захария, к удивлению всех, повел Ее за вторую завесу храма, то есть во Святое святых, и там указал Ей место молитвы. Причиной такоro непонятного многим нарушения Моисеева закона о Святом святых было следующее. Захария, по внушению Божию и просвещению благодатию, вдруг уразумел тогда, что символическое нахождение кивота Завета во Святая святых собственно обозначало постоянное стояние там на молитве Живого Кивота Божия— Пресвятой Марии. В силу этого откровения он без всякого сомнения и колебания и вопреки закону ввел сюда Пречистую.

Иоаким и Анна завершили торжество приведения Богоотроковицы на жительство в храм принесением жертв и всесожжением. Вслед затем, благословленные Первосвященником, они возвратились в назаретский свой дом со всеми родственниками, веселясь духом и благодаря Бога за все.

Пресвятая Мария в начале своей жизни при храме была помещена в здании для девиц. В разъяснение этого замечания необходимо сказать, что Иерусалимский храм имел много жилых помещений, примыкающих к церковной стене с внешней ее стороны. Расположенные кругом с небольшими промежутками, эти помещения представляли из себя трехэтажные здания, равные высотой церковной стене. Внутри каждого здания имелись удобные для жилья комнаты. Упомянутые столпообразные сооружения как бы подпирали и утверждали ограду храма и были заселены посвященными Богу девами, вдовицами, хранившими до кончины свою чистоту по обету, назореями (членами своеобразного ветхозаветного монашеского ордена), жившими без супругов. Все, служившие Господу при храме, получали пропитание из церковных средств. Среди церковных помещений были и такие, в которых находили приют странники и пришельцы, собиравшиеся в Иерусалиме из разных стран на поклонение Богу.

К Пречистой Отроковице Марии, помещенной в обители дев, были приставлены старше Ее по годам девицы, искусные в знании Священного Писания и рукоделии. Они учили Ее читать священные книги, прясть шерсть и лен, вышивать шелками, ткать и шить священные одежды. Иоаким и Анна нередко посещали свою Преблагословенную Дочь. Чаще же всех приходила одна праведная Анна, чтобы укреплять Ее дух в Боге и приучать Закону Господню. В короткое время Пречистая Отроковица изучила Священное Писание Ветхого Завета и постигла все искусство рукоделия. Поучение в Писании было Ее любимым занятием. В свободное от молитвы и чтения слова Божия время Она выполняла задания по рукоделию, относившиеся к нуждам храма и священнического служения.