News

-

28 августа/10 сентября – Обретение мощей преподобного Иова, игумена и чудотворца Почаевского.

06:57 AM

Преподобный Иов Почаевский жил в трудные для Православной России годы, когда на западных ее окраинах православный народ Волыни и Галиции подвергался церковным и политическим притеснениям со стороны польско-литовских магнатов.

В десятилетнем возрасте мальчик оставил родительский дом и просил игумена ближайшего Угорницкого монастыря позволить ему служить братии. Своим усердием он завоевал вскоре любовь монастырского братства, прозорливый же игумен провидел в нем большие духовные дары. На двенадцатом году жизни Иоанн принял монашеский постриг с именем Иов, на тринадцатом, уже после многих иноческих подвигов, он был рукоположен в священнический сан (впоследствии он принял схиму).

Известия о его духовных подвигах широко распространились по всему краю. К преподобному Иову начали приходить вельможи, просившие духовного окормления. Он стал пользоваться особым доверием и покровительством известного защитника Православия на Волыни князя Константина Острожского. Князь Константин обратился к игумену Угорницкого монастыря с просьбой отпустить преподобного Иова в его княжеский Дубенский Крестный монастырь. Игумен согласился, и через некоторое время преподобный Иов был поставлен во главе Дубенской братии.

Особенно важной для укрепления православия на Волыни была книгоиздательская и литературная деятельность преподобного Иова. Долгие годы (до 1932 года) в Почаевском монастыре хранился труд самого преподобного — «Книга блаженного Иова Почаевского, властною рукою его написанная», содержащая до 80 бесед, поучений, проповедей, а также выписки из святоотеческих аскетических и полемических сочинений (издана в 1884 году в Киеве на русском языке под названием «Пчела Почаевская»).

Главной для преподобного была борьба с католиками и протестантскими сектами, особенно Вплоть до 1649 года игуменствовал преподобный Иов. Он назначил себе преемника лишь в девяностовосьмилетнем возрасте, но и после того участвовал в важнейших делах обители. 2 ноября 1651 года святой получил откровение о своей близкой кончине. 9 ноября он, совершив Божественную Литургию, мирно отошел ко Господу.

Преподобный Иов был погребен близ пещеры, где подвизался. Над его могилой часто видели чудесное сияние. Через семь лет после кончины святой Иов трижды явился во сне митрополиту Киевскому Дионисию (Балабану) и извести о том, что пришло время открывать его святые мощи. Нетленные мощи преподобного Иова были перенесены в храм Живоначальной Троицы. От них произошло много чудес, например, получил исцеление смертельно больной Досифей, писатель жития святого. Чудесные исцеления от мощей преподобного Иова побудили Святейший Синод вторично открыть их, что и было совершено 10 сентября 1833 года. -

26 августа/8 сентября – сретение иконы Божией Матери «Владимирския».

06:56 AM

Владимирская икона Божией Матери – самая ранняя из известных сохранившихся чудотворных икон Древней Руси, одна из великих святынь России. История ее почитания, подробно зафиксированная в летописях и сказаниях, отличается глубокой духовной связью событий церковной и государственной жизни. По сказанию XV в., икона написана св. ап. Лукой.

Около 450 года образ перенесли из Иерусалима в Константинополь, а по прошествии почти семи веков Константинопольский патриарх Лука Хрисоверг прислал икону в дар великому князю Киевскому Юрию Долгорукому, который поставил ее в Вышгородском девичьем монастыре близ Киева. Сын Юрия Долгорукого святой благоверный князь Андрей Боголюбский, переходя на княжение во Владимир, взял с собой икону Богоматери.

Пребывая в течение двух с половиной столетий во Владимире, она стала именоваться Владимирской; икона прославилась множеством чудотворений и сделалась одной из наиболее почитаемых в России.

В 1164 году Владимирская сопровождала князя Андрея Боголюбского в его победоносном походе против волжских болгар. Она уцелела во время страшного пожара 13 апреля 1185 года, когда сгорел Владимирский собор, и осталась невредимой при разорении города Батыем в 1237 году.

Ежегодное троекратное празднование Владимирской иконе установлено в честь троекратного избавления Москвы от нашествия монголо-татарских орд и избавления от татарского ига.

В 1395 году Тамерлан вторгся в пределы Рязани и, разорив ее, направился к Москве. Спешно собрав рать, великий князь московский Василий Димитриевич двинулся ему навстречу и стал у Коломны, на берегу Оки.

Столица и окрестности были объяты ужасом и смятением; повсюду служились молебны, сам митрополит Киприан почти безвыходно находился в храме. Тогда решено было перенести в Москву Владимирскую икону. За городом, на Кучковом поле (ныне улица Сретенка), ее встретили митрополит, духовенство, княжеская семья и народ, восклицавшие: “Мати Божия, спаси землю Русскую!” Икону перенесли в Успенский собор. В час сретения иконы Тамерлан спал в своем шатре; во сне ему явилась Лучезарная Жена в окружении ангелов с огненными мечами.

Устрашась Заступницы русских, Тамерлан повернул свои войска и вышел из московских пределов, простояв под городом две недели. В память сретения, т.е. встречи иконы и избавления Москвы от разорения установлено празднование 26 августа/8 сентября.В 1812 г. праздник Сретения Владимирской иконы 26 авг./8 сент. совпал с днем Бородинской битвы. Крестный ход этого дня с Владимирской иконой и. и другими чтимыми иконами Божией Матери (Смоленской и Иверской) вокруг стен Китай-города и Белого города по своей духовной значимости был близок Большим крестным ходам XVII в. Накануне сдачи Москвы эти 3 иконы были отправлены во Владимир. Там образ Божией Матери «Владимирския» ежедневно носили крестным ходом по городу. Затем ее вместе с Иверской иконой перевезли в Муром, а оттуда – в освобожденную столицу. В ознаменование победы 1 декабря 1812 г. совершили крестный ход в Китай-город. А 26 мая 1883 г., в день освящения храма Христа Спасителя, Владимирский образ Богоматери возглавлял торжественный крестный ход из Успенского собора к новому храму.

Празднование 23 июня/6 июля совершается в память свержения татарского ига при Иоанне III и избавления Москвы в 1480 году от нашествия хана Золотой Орды Ахмата.

Третьим празднованием, 21 мая/3 июня, вспоминается поновление образа в 1514 году и в тот же день в 1521 году избавление Москвы от нашествия казанских, крымских и ногайских татар – в тот год хан Махмет-Гирей достиг пределов Москвы и стал жечь пригороды, но внезапно отступил от столицы, не причинив ей вреда.

Вера в неизменную помощь этой чудотворной иконы настолько укрепилась, что при очередном нашествии татар на Москву царь Феодор Иоаннович послал против них войско с иконой, сказав: “Завтра же молитвами Богоматери нечестивых не будет”. И действительно, после продолжавшегося целые сутки упорного боя враг бежал.

Московские святители Иов и Ермоген молились перед чудотворной иконой в страшные годы Смутного времени, когда России угрожало новое иноземное нашествие: польско-литовские орды в союзе с русскими изменниками отечества расхищали и разоряли страну.

Перед Владимирской, этой великой святыней Русской Церкви, в Успенском соборе помазывались на царство цари, избирались первосвятители Русской земли, здесь приносили присягу на верность России, молились воины, выступая в поход.Почитание иконы как чудотворной святыни с новой силой возобновилось на Руси в 90-х гг. XX в. В один из тяжелых периодов новейшей истории, когда нависла угроза вооруженного столкновения противоборствующих сторон власти, по благословению приснопамятного Патриарха Московского и всея Руси Алексия II 2 окт. 1993 г. икона была принесена в кафедральный Богоявленский Елоховский собор для всенародной молитвы об избавлении России от кровопролития. В 1995 г. отмечалось 600-летие праздника Сретения Владимирской иконы, 26 авг. из Успенского собора Московского Кремля после литургии был совершен торжественный крестный ход в восстановленный Сретенский монастырь, куда из Третьяковской образ принесли на поклонение В эти годы шла дискуссия о передаче чудотворной иконы – на место ее исторического пребывания, в Успенский собор Московского Кремля. После освящения в 1996 г. храма свт. Николая в Толмачах при Третьяковской галерее икону периодически приносили туда на поклонение; с 1999 г. она находится там постоянно.

В Русском Зарубежье известны два почитаемых списка иконы Божией Матери «Владимирския»

«Оптинская-Новодивеевская» икона принадлежала оптинскому старцу Амвросию (Гренкову). В 1923 г., во время разорения Оптиной пуст., когда сжигали иконы, образ был узнан схим. Евдокией, видевшей прежде икону в келье старца, и спасен от уничтожения. Икона была передана инокам Оптиной пуст., временно поселенным в Козельске. Оттуда она попала в Киев, к прот. Адриану Рымаренко (впосл. архиеп. Роклендский Андрей), служившему в Борисоглебской ц. (после ранних литургий там совершался Акафист В. и.). Во время второй мировой войны о. Адриан выехал из России, взяв икону с собой. В годы войны В. и. находилась в Берлине, потом в Вестерхайме и Вайдлингене (Германия). Во время боя загорелся дом, в к-ром находились о. Адриан с группой людей. С образом Богоматери они вышли из дома и прошли невредимыми под двусторонним обстрелом. Митр. РПЦЗ Анастасий благословил этой иконой о. Адриана ехать в Америку. В Америке образ был поставлен в жен. Новодивеевском мон-ре. Икона выполнена в реалистической живописной манере, отличается хорошим художественным качеством; является работой либо иером. Оптиной пуст. Даниила (Болотова), известного академического художника, либо одного из живописцев его мастерской.

26 авг./8 сент 1925 г., в день празднования Владимирской иконе, чудесным образом в присутствии семи свидетелей обновилась икона в харбинской (Китай) общине беженок сестер Владивостокского женского монастыря, скрытая от глаз молящихся из-за своей «неблаголепности» в алтаре над жертвенником. Через час после этого перед иконой был отслужен молебен. Обновление совершилось при особых обстоятельствах. 26 авг./8 сент. 1925 г. стало днем освобождения узников, заключенных большевиками в Харбине. По случаю освобождения бывш. управляющего КВЖД Б. В. Остро-Куманова и бывш. ген.-губернатора Приамурского края Н. Л. Гондатти настоятельница общины игум. Руфина решила благословить каждого из них образом Богородицы «Владимирския». Предназначенная для Гондатти «неблаголепная» икона, вынесенная из алтаря, внезапно обновилась: она стала светлой, сияющей. От обновленной иконы совершались чудеса, так, 30 сент. 1925 г., во время всенощного бдения на Покров Богоматери, женщина, пожертвовавшая в тот день к иконе пелену, тайно испросила у Богородицы помощь своей парализованной матери. Исцеление наступило в тот момент, когда пелена была положена к образу. Больная увидела в комнате блеснувшую молнию, сильно испугалась, неожиданно вскочила с постели и заговорила. В наст. время икона находится в в Сан-Франциско, Калифорния.

Владимирская «Оптинская-Новодивеевская» икона Божией Матери. Иером. Даниил (Болотов) 50-70-е гг. XIX в. (Новодивеевский мон-рь, Спринг-Валли, США) -

Увѣдомленіе Всѣмъ о.о. настоятелямъ, регентамъ и пѣвчимъ Канадской епархіи.

12:00 PM

Въ согласіи съ указомъ нашего Первоіерарха, Высокопреосвященнѣйшаго Николая, Митрополита Восточно-Американскаго и Нью-Iоркскаго, настоящимъ доводится до свѣдѣнія о.о. настоятелей, регентовъ, равно и всѣхъ пѣвчихъ въ приходахъ нашей епархіи, что въ этомъ году Церковно-Музыкальная Комиссія при Архіерейскомъ Сѵнодѣ созываетъ очередной XXХ-й пѣвческій съѣздъ съ 4 октября по 8 октября (по гражданскому календарю) 2023 года въ предѣлахъ Канады, при храмѣ св. Блаженной Ксеніи Петербургской въ Оттавѣ (Онтаріо). Тема съѣзда въ 2023 г:

«Православная литургическая эстетика: созданіе благолѣпныхъ богослуженій».

О.о. настоятелямъ и регентамъ вмѣняется въ обязанность распространить информацію o съѣздѣ (rocmconference.net) среди всѣхъ пѣвчихъ нашей епархіи. Весьма желательно направить на съѣздъ по крайней мѣрѣ по одному представителю отъ каждаго прихода, и по возможности оказать хотя бы частичную финансовую

поддержку. Регистрацію мѣстъ въ гостиницѣ слѣдуетъ осуществить до 25-го сентября.

Призываю на всѣхъ тружениковъ на нивѣ церковнаго пѣнія благословеніе Божіе.

No 08/25/23

12/25 августa 2023 года.ГАВРIИЛЪ

Архieпископъ Монреальскiй и Канадскiй -

15/28 августа – Успение Пресвятыя Славныя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии

08:26 AM

После Вознесения Господа Матерь Божия оставалась на попечении апостола Иоанна Богослова, а в его отсутствие жила в доме его родителей близ горы Елеонской. Для апостолов и всех верующих Она была утешением и назиданием. Беседуя с ними, Матерь Божия поведала о чудесных событиях Благовещения, бессеменного зачатия и нетленного от Нее рождения Христа, Его младенчества и всей земной жизни. Подобно апостолам, Она насаждала и утверждала Христианскую Церковь Своим присутствием, словом и молитвами. Благоговение апостолов к Пресвятой Деве было чрезвычайно. По приятии Святого Духа в знаменательный день Пятидесятницы они пребывали в Иерусалиме около 10 лет, служа спасению иудеев и желая чаще видеть и слышать от Нее Божественные слова. Многие из новопросвещенных верою даже приходили из дальних стран в Иерусалим, чтобы видеть и слышать Пречистую Богородицу.

Во время гонения, воздвигнутого Иродом на юную Церковь Христову (Деян. 12, 1—3), Пресвятая Дева Мария вместе с апостолом Иоанном Богословом в 43 году удалилась в Ефес, в котором проповедовать Евангелие выпал жребий апостолу Иоанну Богослову. Она была также на Кипре у святого Лазаря Четверодневного, бывшего там епископом, и на Святой Горе Афонской, о которой, как говорит святой Стефан Святогорец, Матерь Божия пророчески сказала: «Это место будет Мне в жребий, данный Мне от Сына и Бога Моего. Я буду Заступница месту этому и Богу о нем Ходатаица».

Благоговение древних христиан к Матери Божией было так велико, что они сохранили все о Ее жизни, что только могли заметить из Ее слов и деяний, и даже передали нам о Ее внешнем виде.

По преданию, основанному на словах священномучеников Дионисия Ареопагита (f 3 октября 96 г.) и Игнатия Богоносца (+ 20 декабря 107 г.), святитель Амвросий Медиоланский в творении «О девственницах» писал о Матери Божией: «Она была Девою не телом только, но и душою, смиренна сердцем, осмотрительна в словах, благоразумна, немногоречива, любительница чтения, трудолюбива, целомудренна в речи. Правилом Ее было— никого не оскорблять, всем благожелать, почитать старших, не завидовать равным, избегать хвастовства, быть здравомысленной, любить добродетель. Когда Она хоть бы выражением лица обидела родителей, когда была в несогласии с родными? Когда погордилась пред человеком скромным, посмеялась над слабым, уклонилась от неимущего? У Нее не было ничего сурового в очах,, ничего неосмотрительного в словах, ничего неприличного в действиях: телодвижения скромные, поступь тихая, голос ровный; так что телесный вид Ее был выражением души, олицетворением чистоты. Все дни Свои Она обратила в пост: сну предавалась только по требованию нужды, но и тогда, как тело Ее покоилось, духом Она бодрствовала, повторяя во сне читанное, или размышляя о приведении в исполнение предположенных намерений, или предначертывая новые. Из дома выходила только в церковь, и то в сопутствии родных. Впрочем, Она хотя и являлась вне дома Своего в сопровождении других, но лучшим стражем для Себя была Она Сама; другие охраняли только тело Ее, а нравы Свои Она блюла Сама». По преданию, сохраненному церковным историком Никифором Каллистом (XIV в.), Матерь Божия «была роста среднего или, как иные говорят, несколько более среднего; волосы златовидные; глаза быстрые, с зрачками как бы цвета маслины; брови дугообразные и умеренно-черные, нос продолговатый,, уста цветущие, исполненные сладких речей; лицо не круглое и не острое, но несколько продолговатое; кисти рук и пальцы длинные… Она в беседе с другими сохраняла благоприличие, не смеялась, не возмущалась, особенно же не гневалась; совершенно безыскусственная, простая, Она нимало о Себе не думала и, далекая от изнеженности, отличалась полным смиренпгм. Относительно одежд, которые носила, Она довольствовалась их естественным цветом, что еще и теперь доказывает Ее священный головной покров. Коротко сказать, во всех Ее действиях обнаруживалась особая благодать». (Никифор Каллист заимствовал свое описание у святителя Епифания Кипрского, + 12 мая 403 г.; Письмо к Феофилу об иконах. Перевод текста святителя Епифания помещен п Великих Четиих-Минеях митрополита Макария. М., 1868, сентябрь, с. 363).

Обстоятельства Успения Божией Матери известны в Православной Церкви от времен апостольских. В I веке о Успении Ее писал священномученик Дионисий Ареопагит. Во II веке сказание о телесном переселении Пресвятой Девы Марии на Небо находится в сочинениях Мелитона, епископа Сардийского. В IV веке на предание об Успении Матери Божией указывает святитель Епифаний Кипрский. В V веке святитель Ювеналий, Патриарх Иерусалимский, говорил святой благоверной греческой царице Пульхерии: «Хотя в Священном Писании нет повествования об обстоятельствах кончины Ее, впрочем мы знаем об них из древнейшего и вернейшего предания». Это предание с подробностью собрано и изложено в церковной истории Никифора Каллиста в XIV веке.

Ко времени Своего блаженного Успения Пресвятая Дева Мария опять прибыла в Иерусалим. Слава Ее как Матери Божией уже распространилась по земле и многих завистливых и гордых вооружила против, которые покушались на Ее жизнь; но Бог хранил Ее от врагов.

Дни и ночи Она проводила в молитве. Нередко Пресвятая Богородица приходила ко Святому Гробу Господню,, воскуряла здесь фимиам и преклоняла колена. Не раз покушались враги Спасителя препятствовать посещать Ей святое место и выпросили у первосвященников стражу для охраны Гроба Спасителя. Но Святая Дева, никем не зримая, продолжала молиться пред ним.

Дивна была жизнь Пречистой Девы, дивно и Успение Ее, как воспевает Святая Церковь: «Бог вселенной показует на Тебе, Царица, чудеса, превышающие законы природы. И во время Рождения Он сохранил Твое девство, и во гробе соблюл от истления тело Твое» (канон 1, песнь 6, тропарь 1).

Пречистое тело Матери Божией было погребено на семейном кладбище. С самого погребения Ее христиане благоговейно чтили гроб Матери Божией и устроили на том месте храм. В храме хранились драгоценные пелены, которыми были повито пречистое и благоухающее тело.

Святой Патриарх Иерусалимский Ювеналий (420—458) утверждал перед императором Маркианом (450—457) достоверность предания о чудесном восшествии Матери Божией на Небо и послал его супруге, святой Пульхерии (+ 453; память 10 сентября), погребальные пелены Матери Божией, которые взял из Её гроба. Святая Пульхерия положила эти пелены во Влахернском храме.

Сохранились свидетельства, что в конце VII века над подземным храмом Успения Пресвятой Богородицы существовала верхняя церковь, с высокой колокольни которой был виден купол Храма Воскресения Господня. Следов этой церкви ныне не видно. В IX веке близ подземного Гефсиманского храма была выстроена обитель, в которой подвизались более 30 монахов.

Большим разрушениям подвергся храм в 1009 году от гонителя святых мест халифа Хакима. Значительные изменения, следы которых остались и поныне, произвели крестоносцы. В XI— XII веках исчезла из Иерусалима часть вырезанного камня, на котором Спаситель молился в ночь Его предания. Эта часть камня до VI века находилась в Гефсиманской базилике.

Но, несмотря на разрушения и изменения, общий первоначальный крестообразный план храма сохранился.

-

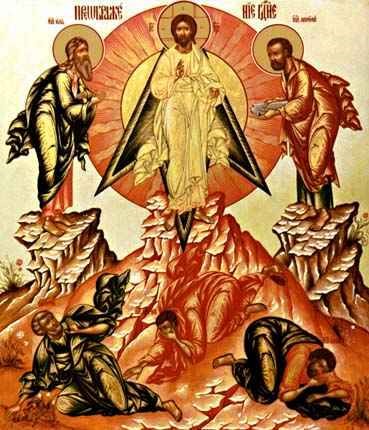

6/19 августа – Святое Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

08:26 AM

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Из Поучения на Преображение Господне.

Святая Церковь празднует ныне – и мы с нею торжествуем – пресветлый праздник Преображения Господня на горе Фаворской и прославления нашего человеческого естества в лице Господа Иисуса Христа. Повторю русскою речью евангелие или всерадостное благовестие Матфея о нынешнем дне, повествующее о событии преображения. – “В то время, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних. И преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие. При сем Петр сказал Иисусу: Господи, хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи. Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии. Когда он еще говорил, се, облако светлое осенило их, и се, глас из облака глаголющий: сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте. И услышав, ученики пали на лица свои, и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: встаньте, и не бойтесь. Возведши же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын человеческий не воскреснет из мертвых” (Матф. 17, 1-9). Здесь конец евангельской повести. И так преображение Господа Иисуса Христа состояло в том, что во время молитвы Его на Фаворской горе, как дополняет это сказание другой евангелист, лицо Его вдруг просияло, как солнце, и одежды Его сделались белы, как снег (Луки 9, 29). В это время явились ученикам древний пророк и законодатель еврейского народа Моисей и пророк Илия, взятый некогда живым на небо на колеснице огненной и на конях огненных; явились они в славе, т.е. в небесном свете и беседовали с Господом о наступающих страданиях и о крестной смерти Его в Иерусалиме, как дополняет это сказание евангелист Лука. Для чего Господь показал Апостолам небесную славу Свою, светлость Божества Своего на столько, на сколько они могли вместить, не больше, – потому что иначе они не остались бы в живых? Не может человек увидеть лица Моего, говорил Бог в Ветхом завете Моисею, и остаться живым (Мр. 9, 3) – Для того, чтобы и еще и еще, после бесчисленных чудес, показать им очевиднейшим образом Божество Свое и Свое единосущие со Отцем, дабы они не поколебались в вере во время страданий Его и смерти, но разумели и понимали, что он страдал и умирал добровольно, за грехи мира – и с дерзновением проповедали о Нем людям, что Он истинно единородный Сын Божий, вечный, Творец мира видимого и невидимого, или ангельского. Для чего явились пророки, Моисей, живший ранее Иисуса Христа за полторы тысячи лет, и Илия – почти за тысячу лет? и для чего в славе? – Явились для засвидетельствования апостолам, что Иисус Христос есть предсказанный издревле пророками, истинный Мессия, Спаситель мира, обладающий живыми и мертвыми и для вразумления учеников в настоятельной нужде страданий и смерти Его для искупления мира. Явились в славе для того, чтобы уверить учеников, что их ожидает за подвиги на земле такая же, или еще большая слава, как учеников и друзей Христовых. – Пророки беседовали с Господом о страшных страданиях Господа за нас в Иерусалиме; а Петр, не ведавший, что говорит, хотел наслаждаться блаженством на Фаворе в присутствии Господа: хорошо нам здесь быть, говорит, Господи, сделаем три кущи, т.е. палатки из зеленых ветвей – Тебе одну, Моисею одну и одну Илии. Нет, Петр апостол, не место и не время тебе тут блаженствовать; а настоит тебе претерпеть тяжкие страдания и смерть поноснейшую. Разве ты не слышал, о чем говорили Моисей и Илия с Господом во время преображения Его? Не о блаженстве, а о страдании и смерти, которые надлежало претерпеть Ему. Но сам Петр не знал, как сказано, от великой радости и счастия, что говорил. Надо было вразумить свыше его и прочих учеников, и еще не кончил Петр слов своих, как с неба послышался глас: сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте (Матф. 17, 5); т.е. не следуйте тому, что вам нравится, приятно, а слушайте Его, Сына Моего возлюбленного. – А Он что говорил еще так недавно? – Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возми крест свой, и следуй за Мною (Луки 9, 23). Вот в чем надобно слушаться Его.

И нам, братия и сестры, не должно искать на земле радостей и блаженства; здесь не место и не время для блаженства, а место и время для слезного покаяния и скорбей очистительных. Блаженство будет там, на небе, во веки бесконечные для всех истинно веровавших и подвизавшихся здесь.

-

Посещение Высокопреосвященнейшим Гавриилом, Архиеписком Монреальским и Канадским прихода Св. Равноапостольного Великого Князя Владимира в Саскатуне (Саскачеван).

04:46 PM

12 августа 2023 года, в Свято-Владимирский приход с архипастырским визитом прибыл Высокопреосвященнейший Гавриил, Архиепископ Монреальский и Канадский. Правящий Архиерей в эту же субботу возглавил Всенощное Бдение, а утром, в воскрсенье 13 августа – Божественную Литургию.

На Шестом Часе был возведен во иподиаконы многолетний регент прихода, чтец Тарасий Причак, а затем, на Божественной Литургии, он был рукоположен во диаконский сан. Отец Тарасий будет нести свое диаконское служение в Свято-Владимирском приходе. По милости Божией приход растет, так что диакон здесь необходим.

Его Высокопреосвященству сослужили: настоятель Свято-Владимирского прихода иерей Андрей Майер, иерей Дмитрий Григорьев (храм Всех Святых, Калгари, Альберта), иерей Виктор Крамаренко (община св. велмуч. Георгия Победоносца, Ред Дир, Альберта), а также иереи Радован Марич (патриарший приход св. Первоверховных Апостолов Петра и Павла, Реджайна, Саскачеван) и Флорин Соане (Румынская Православная Церковь) при протодиаконе Александре Морине (Свято-Троицкий соборный храм, Торонто, Онтарио), к которому в продолжение Литургии присоединился новорукоположенный о. диакон Тарасий.

Храм был полон молящимися, и многие из них причастились Святых Христовых Тайн.

Высокопреосвященный Гавриил обратился к прихожанам и многочисленным гостям с архипастырским словом.

По отпусте Литургии прихожане и гости были приглашены на традиционную праздничную трапезу, приготовленную местным сестричеством.

-

1/14 августа – Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня”.

08:24 AM

Выражение “происхождение древ Креста” обозначает, в сущности, крестный ход.

В греческом часослове 1897 года так объясняется происхождение этого праздника: “По причине болезней, весьма часто бывавших в августе, издревле утвердился в Константинополе обычай износить Честное Древо Креста на дороги и улицы для освящения мест и в отвращение болезней. Накануне, износя его из царской сокровищницы, полагали на святой трапезе Великой Церкви (в честь Святой Софии-Премудрости Божией). С настоящего дня и далее, до Успения Пресвятой Богородицы, творя литии по всему городу, предлагали его потом народу для поклонения. Это и есть предъисхождение Честного Креста”.

В Русской Православной Церкви этот праздник соединился с воспоминанием Крещения Руси в 988 году. Упоминание о дне Крещения Руси сохранилось в Хронографах XVI века: “Крестися князь великий Владимир Киевский и вся Русь августа I”. В “Сказании действенных чинов святыя соборныя и апостольский великия церкви Успения”, составленном в 1627 году по повелению патриарха Московского и всея Руси Филарета, дается такое объяснение праздника 1 августа: “А на происхождение в день Честного Креста бывает ход освящения ради водного и просвещения ради людского, по всем градам и весем”.

В этот день же установлен праздник Всемилостивому Спасу Христу Богу и Пресвятой Богородице в честь победы в 1164 году великого князя Андрея Боголюбского в походе против поволжских болгар и греческого императора Михаила над сарацинами.

По принятому в Православной Церкви чину в этот день совершается поклонение Кресту (по чину Крестопоклонной недели Великого поста) и малое освящение воды. Вместе с освящением воды освящается также мед нового сбора (отсюда народное название праздника – медовый Спас).

С этого же дня начинается Успенский пост. По строгости соблюдения он приравнивается к Великому посту (без мясных, молочных и рыбных продуктов) и продолжается с 14 по 27 августа (до дня Успения Пресвятой Богородицы, в честь которого и назван). Только 19 августа в праздник Преображения Господня – один раз за весь пост – можно есть рыбу. Впрочем, когда у одного из небезызвестных современных протоиереев спросили, существуют ли в Православной Церкви (и если существуют, то какие и для кого) послабления в посте, он ответил примерно так: “Послабления в посте есть: для новообращенных, детей, беременных, кормящих, болящих, находящихся в пути или на отпуске. Какие – вопрос индивидуальный и относящийся, скорее к личному христианскому самосознанию”.

-

Церковно-музыкальная комиссия при Архиерейском Синоде объявляет о XXX церковно-певческом съезде.

09:33 AM

По благословению Высокопреосвященнейшего Митрополита Николая, Церковно-музыкальная комиссия при Архиерейском Синоде и Русский православная церковь Святой Блаженной Ксении в Оттаве, Онтарио имеют честь оповестить о предстоящем открытии 30-го ежегодного церковно-певческого съезда в Оттаве, Канада, 4-8 октября 2023 года:

Тема: Православная литургическая эстетика: создание красивых служб.

Почётным гостем нынешнего зъезда станет Николай Коваленко из Мельбурна, Австралия – опытный церковный музыкант, дирижер, преподаватель-вокалист.

Цель конференции состоит в том, чтобы собрать вместе певчих и регентов, продолжить исследования богатства и красоты музыкальной традиции Русской Православной Церкви. Участникам ее будет предоставлена уникальная возможность получения практических и теоретических знаний в этой области: им будут читаться лекции, работа будет вестись на симпозиумах и в рабочих группах, а также в ходе спевок. Все это найдет свое наивысшее выражение в Церковных богослужениях Архиерейским чином. Возглавит наш Первоиерарх Митрополит Николай в сослужении Архиепископа Монреальского и КанадскогоГавриила. Участники конференции получат возможность обменяться идеями и мнениями, найти единомышленников и, наконец, расширить свой литургический репертуар.

Всенощное Бдение и Божественная Литургия будут служиться в Свято-Ксениевской церкви, по адресу 2 Colchester Square, Ottawa Canada.

Дополнительная информация размещена на Веб-сайте конференции https://rocmconference.net или по э-адресу to info@rocmconference.net

-

Пребывание Высокопреосвященнейшего Гавриила, Архиепископа Монреальского и Канадского на престольном празднике храма во имя иконы Божией Матери Смоленския «Одигитрия» в Джексонс Пойнт и в молодежном лагере «Рускока» в Брейсбридже, Онтарио.

06:31 PM

10 августа 2023 года, в день иконы Пресвятой Богородицы Смоленския «Одигитрия», в храме Смоленской иконы (г. Джексонс Пойнт, Онтарио, который всей Русской Канаде известен под названием «Березки») настоятелем иереем Максимом была совершена праздничная Божественная Литургия. Но еще 5-6 августа, на предшествуюющие престольному празднику выходные дни, в «Березки» прибыл с архипастырским визитом Высокопреосвященнейший Гавриил, Архиепископ Монреальский и Канадский. Правящий Архиерей 5 августа возглавил Всенощное Бдение, а утром 6 августа – Божественную Литургию.

На Часах был пострижен во иподиаконы прислужник Борис Суслов. Многолетний староста прихода, чтец Леонид Тисменко также был пострижен во иподиаконы, а затем, на Божественной Литургии, был рукоположен во диаконский сан. Отец Леонид будет нести свое служение в храме Смоленской иконы Богородицы в качестве второго диакона.

Его Высокопреосвященству сослужили: митрофорный протоиерей Владимир Мальченко (настоятель Свято-Троицкого соборного храма в г.Торонто), игумен Николай (Перекрестов) их Свято-Николаевского кафедрального собора в Монреале (Квебек), протоиерей Антоний Фильчак (храм Великомученика и Победоносца Георгия в Торонто, Болгарская Православная Церковь), и, конечно, священство храма-именинника – иерей Максим Аброскин, настоятель и иерей Валентин Лосев, второй священник при протодиаконе о. Александре Морине (Свято-Троицкий собор в Торонто и диаконах о. Георгии Большан и о. Леониде Тисменко (храм Смоленской иконы Богородицы).

Благолепно и молитвенно пел приходской хор под управлением регента храма, чтеца Григория Монтана. Храм был полон молящимися, многие из которых причастились Святых Христовых Тайн. В конце Божественной Литургии было совершено молебное пение с Крестным ходом и чтением молитвы ко Пресвятой Богородице.

После окончания богослужения Высокопреосвященный Гавриил обратился к прихожанам и многочисленным гостям с архипастырским словом, и поздравил всех присутствующих с 66-й годовщиной со дня основания прихода, а также вручил епархиальные грамоты нескольким прихожанам, особо потрудившимся в этом году на благо храма-именинника. Владыка Гавриил также сердечно поздравил настоятеля храма о. Максима с 45-летием. Прибывшая на торжества вместе другими высокопоставленными лицами мэр округа Джорджины, к которому принадлежат «Березки», Маргарет Квэрк торжественно вручила храму муниципальную поздравительную грамоту.

В последние годы храм в «Березках» уже не вмещает всех желающих посетить праздничные богослужения, а потому назрела необходимость в расширении здания. Архиепископ Гавриил благословил проект по постройке притвора и навеса храма.

В ознаменование 75-летия Свято-Троицкой Духовной Семинарии (Джорданвилль, США), по инициативе настоятеля храма о. Максима, который сам является выпускником этой Семинарии, Высокопреосвященный Гавриил, мэр, депутаты муниципалитета, духовенство и прихожане и гости высадили на храмовом участке памятные березы.

В заключение все прихожане и гости были приглашены на традиционную праздничную трапезу, приготовленную местным сестричеством под навесом возле храма. И, наконец, последовала концертная программа, в которой принимали участие воспитанники приходской школы и молодежь прихода.

Смотрите фоторепортаж с праздника.

источник: https://berezkihram.org/feast-aug-6/

На другой день, 7 августа, Высокопреосвященный Архиепископ Гавриил прибыл из «Березок» в Рускоку: православный молодежный лагерь в Брейсбридже, Онт., известный не только в Канаде, но по всей Северной Америке.

На Божествнной Литургии в здешнем храме во имя св. Царевича-Мученика Алексея Николаевича Архиепископу Гавриилу сослужил игумен Николай (Перекрестов) при протодиаконе Александре Морине. После обеда Высокопреосвященный Гавриил встретился с молодежью, побеседовал с ней и подробно ответил на многочисленные вопросы.

-

28/ ИЮЛЯ 10 АВГУСТА – ПРАЗДНОВАНИЕ СМОЛЕНСКОЙ ИКОНЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ, ИМЕНУЕМОЙ “ОДИГИТРИЯ”

08:23 AM

Смоленская икона Пресвятой Богородицы, именуемая «Одигитрия», написана, по преданию, святым евангелистом Лукой. Называется она Одигитрией, т.е. Путеводительницей, потому, что Пресвятая Богородица явилась в Константинополе двум слепым и повелела им идти в Свой храм, и когда они были приведены туда, даровала им исцеление, и еще потому, что икона сопутствовала императорам в их походах на врагов. Из Иерусалима она была перенесена в Константинополь. В XI столетии сын Всеволода и Анны, Владимир Мономах, перенес эту икону в Смоленск. С того времени икона стала называться Смоленской. В 1213 году, когда Батый подступил к Смоленску, и граждане прибегли с пламенной молитвой к Пресвятой Богородице, то ночью в кафедральном соборе, где стояла икона, церковный пономарь получил от Нее повеление сказать Меркурию, жителю Смоленска, чтобы он в воинской броне шел в храм. В храме Меркурий услышал от иконы голос: «Угодник Мой Меркурий! Властитель ордынский хочет в нынешнюю ночь напасть на город Мой со всей своею ратью и с исполином; но Я умолила Сына и Бога Моего о доме Моем, чтобы не предал его в рабство вражие. Выйди тайно ото всех навстречу врагу, и силой Христа ты победишь исполина. Я Сама буду с тобою. Но вместе с победой ожидает тебя венец мученический». Меркурий так и сделал — поразил исполина и поразил рать Батыя, при помощи сошедших свыше молниеносных мужей и в присутствии Светлой Жены, лик Которой объял ужасом врагов, а сам упал убитым.

В конце XIV — начале XV века Смоленская икона была принесена в Москву и поставлена в кремлевском Благовещенском соборе. В 1456 г. епископ Смоленский Мисаил прибыл в Москву и просил великого князя Василия II Васильевича Темного отпустить икону в Смоленск. По совету бояр и митрополита великий князь отпустил икону, оставив в Благовещенском соборе список с нее. При этом икону несли крестным ходом, великий князь и княгиня с сыновьями провожали ее до монастыря Саввы Освященного на Девичьем поле.

В 1514 г., после присоединения Смоленска к Московскому княжеству великим князем Василием III Ивановичем, икона стала почитаться символом единства Русских земель. В 1524 г. в Москве, в честь освобождения Смоленска от власти Литвы, был построен Новодевичий монастырь. Главный храм монастыря посвятили Смоленской иконе — собор Смоленской Божией Матери. Именно тогда, не раньше первой четверти XVI в., начинается официальное общероссийское прославление иконы.

В начале XIX в. вновь вспомнили о ней, как о святыне, помогающей в воинском деле. В дни Отечественной войны 1812 г. чудотворный образ привезли из Смоленска в Москву. В день Бородинской битвы икону обнесли вокруг Белого города, Китай-города и Кремля, а затем носили по военному лагерю на Бородинском поле и служили перед ней молебны. После окончания войны икону возвратили в Смоленск, где она и хранилась до XX века в Успенском соборе.

К сожалению, древнейшего списка иконы не существует. По мнению исследователей, уже в средневековую эпоху в Успенском соборе Смоленска хранилась икона греческого письма XIV в. Но не сохранилась и она. В безбожные послереволюционные 1920-е годы ее изъяли из Смоленского Успенского собора в музей, а затем около 1939 г. она бесследно исчезла.

Но по всей России вот уже более пятисот лет пребывает немало списков со Смоленского образа, многие из которых не раз являли свою благодатную силу.

Древняя чудотворная икона, находившаяся в Смоленске в 15-20 вв., вероятно погибла во время Великой Отечественной войны.

Между тем, как мы помним, в 2007 году российский президент В.В. Путин передал Русской Православной Церкви уникальную икону (список) Смоленской Божьей Матери, которая в начале 90-х годов была похищена из музея и затем вывезена за границу.

“Нам казалось, что эта икона была практически безвозвратно утеряна. Она покинула территорию России и вот теперь возвращается. Это хороший знак”, – подчеркнул В.В. Путин.

“Богоматерь Одигитрия Смоленская” считается одной из самых древних икон иконостаса Богородице-Рождественского собора города Устюжна Вологодской области. Эта икона является уникальным образцом Верхне-Волжской иконописной школы. Икона украшена клеймами земной жизни Богоматери.

Уже в 16-м веке эта икона была прославлена как чудотворная. В начале 17-го века икона получила всероссийскую известность после того, как в 1608 году прослыла спасительницей Устюжны от польско-литовского нашествия.

В 1994 году икона была похищена из краеведческого музея Устюжны. Эта кража так и не была раскрыта, а преступники не были установлены. Через несколько лет икона Смоленской Богоматери была обнаружена в Лондоне.