News

-

Отошёл ко Господу известный всему Русскому Православному Зарубежью, церковный регент, чтец Георгий Анатольевич Скок.

08:07 PM

Утром во вторник, 28 октября 2025 года, в своём семейном доме в Торонто мирно отошёл ко Господу церковный регент, чтец Георгий Анатольевич Скок, известный всему Русскому Православному Зарубежью, а в последние годы и в Отечестве.

Панихида в Торонто состоялась во вторник, 28 октября, в 19:00 в Свято-Троицком Русском соборном храме, где чтец Георгий многие годы был уважаемым и любимым регентом хора.

Отпевание состоится в субботу, 8 ноября, в 11:00 утра в храме Св. Блаженной Ксении Петербургской в Канате (Оттава). Хором будет руководить регент Пётр Фекула, для которого большая честь — возглавить пение в этот день.

После богослужения состоится погребение на кладбище Пайн-Гроув в Ланарке, Онтарио, где Георгий будет упокоен рядом со своими родителями. Поминальная трапеза пройдёт в приходском зале храма Блаженной Ксении сразу после погребения.

В память новопреставленного учреждён фонд под эгидой Фонда храма в Канате, предназначенный для поддержки молодых православных церковных регентов.

Вечная память!

-

4 ноября/22 октября – Казанской иконы Божией Матери.

09:22 AM

В этот день мы вспоминаем дивную Казанскую икону Богоматери «ради избавления от ляхов в 1612 году». Это означает, что речь идет о событиях Смутного времени. Но сам образ был обретен более чем тридцатью годами прежде. Явление в городе Казани чудотворной иконы Божией Матери произошло 8 июля 1579 года.

28 июня 1579 года страшный пожар, начавшийся около церкви святителя Николая Тульского, истребил часть города и обратил в пепел половину Казанского Кремля. Злорадствовали поклонники Магомета, думая, что Бог прогневался на христиан. “Вера Христова, – говорит летописец, – сделалась притчею и поруганием”. Но пожар в Казани явился предзнаменованием окончательного падения ислама и утверждения Православия на всей златоордынской земле, будущем Востоке Русского государства.

Город вскоре начал вставать из руин. Вместе с другими погорельцами, недалеко от места начала пожара строил дом стрелец Даниил Онучин. Его девятилетней дочери Матроне явилась в сонном видении Божия Матерь и повелела достать Ее икону, зарытую в земле еще при господстве мусульман тайными исповедниками Православия. На слова девочки не обратили внимания. Трижды являлась Богородица и указывала место, где укрыта чудотворная икона. Наконец, Матрона со своей матерью стали рыть в указанном месте и обрели святую икону. На место чудесного обретения прибыл во главе духовенства архиепископ Иеремия и перенес святой образ в близрасположенный храм во имя святителя Николая, откуда, после молебна, перенесли его с крестным ходом в Казанский Благовещенский собор – первый православный храм города Казани, воздвигнутый Иоанном Грозным. Во время шествия получили исцеление два слепца – Иосиф и Никита.

Список с иконы, явленной в Казани, изложение обстоятельств ее обретения и описание чудес были посланы в 1579 году в Москву. Царь Иоанн Грозный повелел устроить на месте явления храм в честь Казанской иконы Божией Матери, где и поместили святую икону, и основать женский монастырь. Матрона и ее мать, послужившие обретению святыни, приняли постриг в этой обители.

В Никольском храме, где был совершен первый молебен пред Казанской иконой, был в то время священником будущий Патриарх Ермоген, святитель Московский (+1612). Через пятнадцать лет, в 1594 году, уже будучи митрополитом Казанским, он составил сказание о священных событиях, очевидцем и участником которых был: “Повесть и чудеса Пречистая Богородицы честного, славного Ея явления образа, иже в Казани”. С большой фактической точностью описаны в повести многие случаи исцеления, совершившиеся от чудотворной иконы по молитвам верующих.

Небольшая икона, обретенная девочкой Матроной на недавно присоединенной окраине Российского царства, стала вскоре всенародной святыней, знамением Небесного покрова Божией Матери, явленного всей Русской Церкви, ибо душа православного народа чувствовала особое участие Пречистой Владычицы в исторических судьбах Родины. Не случайно Казанский образ является списком с древней Влахернской иконы и относится по иконографическому типу к иконам, именуемым Одигитрия-Путеводительница. Много раз “Матушка Казанская” указывала путь к победе русским православным воинам в исполнении их священного долга перед Богом и Родиной.

Освобождение Москвы в Смутное время

В трудные дни, когда Москва была занята поляками, а по стране ширились усобицы и нестроения, патриарх Ермоген, непреклонный страдалец за Святую веру и Отечество, находясь под стражей, сумел тайно отправить в Нижний Новгород воззвание: “Пишите в Казань митрополиту Ефрему, пусть пошлет в полки к боярам и к казацкому войску учительную грамоту, чтобы они крепко стояли за веру, унимали грабеж, сохраняли братство, и как обещались положить души свои за дом Пречистой и за чудотворцев и за веру, так бы и совершили. Да и во все города пишите… везде говорите моим именем”. Нижегородцы откликнулись на призыв первосвятителя. Собранное ополчение возглавил князь Димитрий Михайлович Пожарский.

Присоединившиеся к ополчению казанские дружины принесли с собой список с Казанской чудотворной иконы, которую в Ярославле передали князю Димитрию. Пресвятая Владычица взяла ополчение под Свое покровительство, и Ее заступлением была спасена Россия.

Огромные трудности испытывали русские войска: внутреннюю вражду, недостаток оружия и продовольствия. В осеннюю непогоду двинулось русское воинство на штурм Москвы, находившейся в руках поляков.

Трехдневный пост и усердная молитва пред Казанской иконой Божией Матери приклонили Господа на милость. В осажденном Кремле находился в то время в плену прибывший из Греции, тяжело больной от потрясений и переживаний, архиепископ Элассонский Арсений (впоследствии архиепископ Суздальский; + 1626). Ночью келлия святителя Арсения вдруг озарилась Божественным светом, он увидел Преподобного Сергия Радонежского, который сказал: “Арсений, наши молитвы услышаны; предстательством Богородицы суд Божий об Отечестве преложен на милость; заутра Москва будет в руках осаждающих и Россия спасена”.

Как бы в подтверждение истинности пророчества архиепископ получил исцеление от болезни. Святитель послал известие об этом радостном событии русским воинам. На следующий день, 22 октября 1612 года, русские войска, воодушевленные видением, одержали крупную победу и взяли Китай-город, а через 2 дня – Кремль.

В воскресенье, 25 октября, русские дружины торжественно, с Крестным ходом, пошли в Кремль, неся Казанскую икону. На Лобном месте Крестный ход был встречен вышедшим из Кремля архиепископом Арсением, который нес Владимирскую икону Богородицы, сохраненную им в плену. Потрясенный свершившейся встречей двух чудотворных икон Богородицы, народ со слезами молился Небесной Заступнице.

По изгнании поляков из Москвы князь Димитрий Пожарский, по данным Никоновской летописи, поставил святую Казанскую икону в своей приходской церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы, на Лубянке, в Москве. Позже иждивением князя-патриота на Красной площади был воздвигнут Казанский собор. Святая икона, бывшая в войсках Пожарского при освобождении Москвы, в 1636 году перенесена была в новоустроенный храм. Ныне этот святой образ находится в Богоявленском Патриаршем соборе Москвы.

В память освобождения Москвы от поляков установлено было совершать 22 октября особое празднование в честь Казанской иконы Божией Матери. Сначала это празднование совершалось лишь в Москве, а с 1649 года было сделано всероссийским.

Полтавская битва

В 1709 году перед Полтавской битвой Петр Великий со своим воинством молился перед иконой Казанской Божией Матери (из села Каплуновки). В 1721 году Петр перенес один из списков с Казанской иконы Богородицы из Москвы в Санкт-Петербург, где икона вначале была поставлена в часовне, потом в Александро-Невской Лавре, а с 1737 года в храме в честь Рождества Богородицы на Невском проспекте. В 1811 году перед Отечественной войной святая икона Небесной Заступницы перенесена в новосозданный Казанский собор.

Отечественная война

В 1812 году Казанский образ Божией Матери осенял русских солдат, отразивших французское нашествие. В праздник Казанской иконы 22 октября 1812 года русские отряды под предводительством Милорадовича и Платова разбили арьергард Даву. Это было первое крупное поражение французов после ухода из Москвы, враг потерял 7 тысяч человек. В тот день выпал снег, начались сильные морозы, а армия покорителя Европы начала таять.

В многочисленных чудотворных списках с Казанской иконы прославляется на Руси Пречистая Богородица, Покровительница православного русского народа. Из множества икон Богородицы, почитаемых в Русской Православной Церкви, ни одна не распространена в таком числе, как Казанская.

Величание Иконе Божией Матери «Казанской»

Величаем Тя, / Пресвятая Дево, / и чтим образ Твой святый, / от негоже истекает благодатная помощь / всем, с верою притекающим к нему.

Тропарь Иконе Божией Матери «Казанская»

Заступнице усердная, / Мати Господа Вышняго, / за всех молиши Сына Твоего Христа Бога нашего, / и всем твориши спастися, / в державный Твой покров прибегающим. / Всех нас заступи, о Госпоже Царице и Владычице, / иже в напастех и в скорбех, и в болезнех, обремененных грехи многими, / предстоящих и молящихся Тебе умиленною душею/ и сокрушенным сердцем, / пред пречистым Твоим образом со слезами / и невозвратно надежду имущих на Тя, / избавления всех зол, / всем полезная даруй / и вся спаси, Богородице Дево: / Ты бо еси Божественный Покров рабом Твоим.

-

31/18 октября – Апостола и Евангелиста Луки.

02:11 PM

Евангелист Лука был родом из сирийского города Антиохии и с юных лет посвятил себя науке. Изучив вполне иудейский закон, он научился также искусству врачевания и познакомился с греческой философией, прекрасно знал греческий и египетский языки. Из Антиохии Лука пришел в Иерусалим в то самое время, когда Господь сеял там семена божественной истины. Лука сподобился увидеть и услышать Спасителя. Семя евангельского учения пало на сердце Луки, по выражению евангельской притчи, как на добрую землю, и принесло плод сторичный. Принадлежа к лику семидесяти апостолов, избранных Самим Господом, Лука ходил пред лицем Христа, своею проповедью уготовляя путь Ему и уверяя людей, что пришел в мир давно ожидаемый Мессия. Во время спасительных страданий Господа, когда поражен был Пастырь и рассеялись овцы стада Его, отторглись от Христа многие избранные Им ученики – Лука же пребыл верным и скорбел душою об Учителе.

За эти сердечные слезы Иисус даровал Луке неописанную радость, о чем сам апостол рассказывает в Евангелии, не называя себя по имени. В день Воскресения Христова Лука с другим апостолом, Клеопою, шли в селение Еммаус, близ Иерусалима. В это время приблизился к ним Сам Воскресший Иисус. Но глаза их были удержаны, и они не узнали Его. Господь спросил, о чем они рассуждают и отчего так печальны. Лука и Клеопа с душевной тоскою рассказали о вольных страданиях и крестной смерти возлюбленного Учителя. «А мы надеялись было, – продолжали они, – что Он есть Тот, который должен избавить Израиля… Но и некоторые женщины из наших изумили нас: они были рано у гроба, и не нашли тела Его, и, придя, сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что Он жив».

Тогда Господь ответил: «О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою?» И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем в Писании. Идя и беседуя с Господом, Лука из собственных уст Его почерпнул глубину неизреченной премудрости, и, как добрый ученик Христов, научился тайнам Божиим и тем впоследствии обратил многие народы в веру Христову. Но в то время апостол еще не узнал божественного Спутника.

И лишь когда Христос, возлежа с Лукой и Клеопой за вечерней трапезой, взяв хлеб, благословил, преломил и подал, тогда открылись у них глаза, и они узнали Его. Но Иисус стал невидим. Тут пламень божественной любви, сокрытый доселе в сердце Луки, обнаружился словами: «Не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге, и когда изъяснял нам Писание?» И, встав в тот же час, Лука и Клеопа возвратились в Иерусалим и рассказали одиннадцати апостолам о явлении им на пути воскресшего Господа. Во время этого рассказа в горнице, где они собрались, явился сам Христос и преподал всем мир и наставление (Лк. 24:13-49).

По вознесении Христа на небо Лука приял с прочими апостолами Святаго Духа, нисшедшего в огненных языках. Когда же, по убиении первомученика Стефана, настало гонение на христиан, и апостолы, кроме некоторых, оставили Иерусалим, чтобы проповедовать Евангелие в других странах, то и Лука отправился на свою родину, в Антиохию. По дороге он проходил с проповедью город Севастию, где находились нетленные мощи Иоанна Предтечи и Крестителя Господня. Апостол хотел было взять их с собою, но тамошние христиане, усердно почитая Крестителя, не позволили. Тогда Лука взял от мощей только правую руку, под которою некогда преклонил главу свою Христос, приемля крещение от Иоанна. С этим безценным сокровищем Лука прибыл на родину, к великой радости тамошних христиан.

В Антиохии Лука вступил в число сотрудников апостола Павла и сделался участником в трудах и страданиях его. Он с Павлом проповедовал имя Христово не только иудеям, но и язычникам, и был в Риме, как это видно из книги Деяний апостольских. Апостол Павел очень любил Луку и в своих посланиях называл его братом, возлюбленным врачом. И Лука любил всем сердцем Павла и почитал как учителя и отца. Один из всех учеников первоверховного апостола, он был с ним во время предсмертного заключения его в темнице, о чем писал оттуда Павел к Тимофею: «Я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крискент в Галатию, Тит в Далматию; один Лука со мною». (2 Тим. 4:6-10). Быть может, Лука своим врачебным искусством облегчал болезни узника, страдавшего, как говорит предание, головной болью, слабостью зрения и другими телесными недугами.

После страдальческой кончины первоверховного апостола Павла Лука проповедовал слово Божие в Италии, Далматии, Галлии и Греции. Уже в глубокой старости апостол Лука, принявший в продолжение своей жизни многие страдания за имя Христово, посетил Ливию, прошел ее всю и прибыл в Египет. Здесь он умножил паству Христову, обращая язычников в святую веру.

Возвратясь из Египта, Лука проповедовал Евангелие в греческом городе Фивах, устроил там церкви, поставил иереев и диаконов, и, излечив многих как от телесных, так и душевных болезней, наконец принял в этом городе мученический венец от идолопоклонников. За неимением креста, его повесили на оливковом дереве. Так окончил жизнь свою апостол и евангелист Лука, в возрасте восьмидесяти четырех лет.

Святой Лука был погребен в Фивах, и Господь, прославляя и по смерти своего апостола и евангелиста, в ознаменование его врачебного искусства ниспосылал дождем на место, где упокоилось тело его, целительный каллурий – лекарственную примочку от глазной болезни. При гробе Луки, по молитвам угодника Божия, верующие получали исцеления и от многих других болезней.

Во второй половине IV века греческий император Констанций, сын Константина Великого, услыхав о целебных мощах апостола Луки, послал за ними своего воеводу. Святые мощи были с великой честью перенесены из Фив в Константинополь. И произошло чудо. Один из царских постельничих, Анатолий, лежавший много лет на одре болезни, услышав, что в город вносятся мощи апостола Луки, усердно помолился святому и велел нести себя к нему. Едва лишь он, поклонившись с верою, прикоснулся ковчега со святыней, как мгновенно получил исцеление и вместе с другими понес мощи в церковь, сооруженную во имя святых апостолов.

Апостол Лука носит имя евангелиста, потому что им написано в Риме, по вдохновению от Духа Святаго, Евангелие, заключающее в себе все подробности земной жизни Господа нашего Иисуса Христа. Апостол передал нам в Евангелии не только виденное и слышанное им самим, но и то, что видели и слышали другие, ранее последовавшие за Христом, иже, и сперва самовидцы…

Свое Евангелие Лука начинает повествованием о служении отца Иоанна Предтечи, святого Захарии, одного из ветхозаветных священников, которые обязаны были приносить в жертву Богу, между прочими приношениями, и тельцов. Поэтому-то обыкновенно на иконах при евангелисте Луке изображается телец.

Апостол Лука написал и книгу Деяний апостольских, в которой подробно изобразил сошествие Святаго Духа на апостолов, их труды и чудеса, распространение Евангелия среди неверующих чрез проповедь апостольскую и устройство первоначальной церкви Христовой на земле, в особенности же подробно поведал о жизни и деяниях апостола Павла.

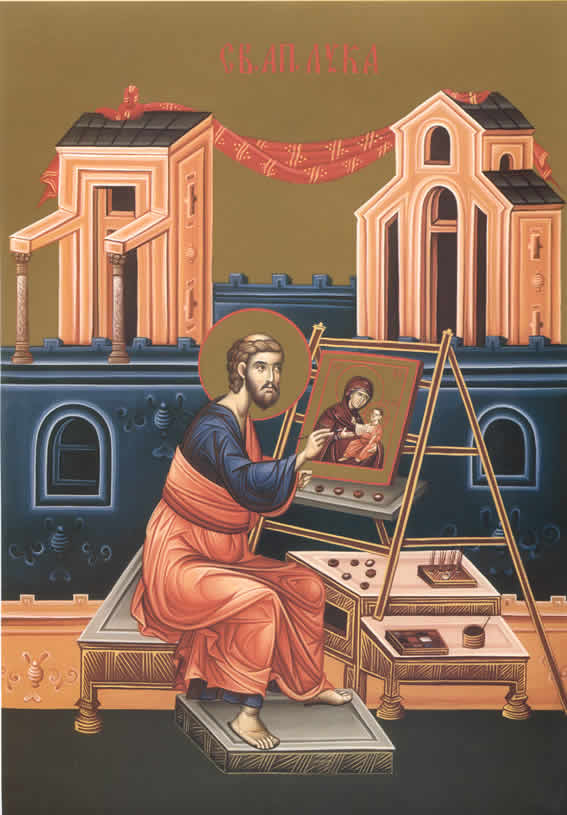

Предание говорит, что евангелист Лука первый в мире написал образ Божией Матери, держащей на руках Предвечного Младенца, а затем еще две иконы Пресвятой Богородицы и, желая узнать, угодно ли это Богоматери, принес их Ей. Богородица, увидав образ свой, изрекла пречистыми устами: «Благодать Родившегося от Меня и Моя да будет с сими иконами». Евангелист Лука, рассказывает то же предание, написал на досках и образы святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Таким образом, от апостола и евангелиста Луки, началось иконописание в мире.

В середине XII века одна из икон Божией Матери, приписываемых апостолу Луке, была доставлена из Константинополя, где прежде хранилась, в Киев. Отсюда она вскоре была перевезена во Владимир, а в 1395 году, при нашествии Тамерлана, торжественно перенесена в Москву, после чего Тамерлан оставил намерение овладеть столицей и ушел из России. Чудотворная Владимирская икона Богоматери была поставлена в Москве в Успенском соборе.

-

26/13 октября – Перенесение в Москву иконы Божией Матери «Иверския».

02:10 PM

Икона Божией Матери, прославившаяся чудесами в уделах Богородицы – на Афоне, в Иверии (Грузии) и в России,- названа по имени Иверского монастыря на Святой горе Афон.

Первое известие о ней относится к IX веку – временам иконоборчества, когда по приказу еретической власти в домах и храмах уничтожали и предавали поруганию святые иконы. Некая благочестивая вдова, жившая недалеко от Никеи, хранила у себя заветный образ Богоматери. Скоро это открылось. Пришедшие вооруженные воины хотели отнять икону, один из них ударил святыню копьем, и из лика Пречистой потекла кровь. Со слезами помолившись Владычице, женщина пошла к морю и опустила икону в воду; образ стоя двинулся по волнам.

Об иконе с пронзенным ликом, пущенной по морю, узнали на Афоне: единственный сын этой женщины принял монашество на Святой горе и подвизался рядом с тем местом, где когда-то причалил корабль, везший на Кипр Саму Божию Матерь и где впоследствии, в Х веке, грузинский вельможа Иоанн и византийский полководец Торникий основали Иверскую обитель.

Однажды насельники Иверского монастыря увидели на море огненный столп высотой до неба – он поднимался над образом Богоматери, стоящим на воде. Иноки хотели взять икону, но чем ближе подплывала лодка, тем дальше в море уходил образ. Братия стали на молитву и усердно просили Господа даровать икону обители.

В следующую ночь Пресвятая Богородица явилась во сне старцу Гавриилу, отличавшемуся строгой подвижнической жизнью и детски простым нравом, и сказала: “Передай настоятелю и братии, что Я хочу дать им Мою икону в покров и помощь, потом войди в море и с верой иди по волнам – тогда все узнают Мою любовь и благоволение к вашей обители”.

Наутро монахи с молебным пением отправились на берег, старец безбоязненно пошел по воде и сподобился принять чудотворную икону. Ее поставили в часовне на берегу и трое суток совершали пред ней молитвы, а потом перенесли в соборный храм (на том месте, где стояла икона, открылся источник чистой сладкой воды).

На другой день икону обнаружили над монастырскими воротами. Ее отнесли на прежнее место, но она вновь оказалась над вратами. Так повторялось несколько раз. Наконец Пресвятая Богородица явилась старцу Гавриилу и сказала: “Передай братии: Я не хочу, чтобы Меня охраняли, но Сама буду вашей Хранительницей в этой жизни и в будущей. Я испросила вам у Бога Мою милость, и до тех пор, пока будете видеть Мою икону в обители, благодать и милость Сына Моего к вам не оскудеет”.

Иноки построили надвратную церковь в честь Богоматери, Хранительницы обители, в которой чудотворная икона пребывает по сей день. Икона называется Портаитисса – Вратарница, Привратница, а по месту своего явления на Афоне – Иверская.

По преданию, явление иконы совершилось 31 марта, во вторник Пасхальной недели (по другим сведениям, 27 апреля). В Иверском монастыре празднование в ее честь совершается во вторник Светлой седмицы; братия с крестным ходом идет на берег моря, где принял икону старец Гавриил.

В истории обители известно много случаев благодатной помощи Божией Матери: чудесного восполнения запасов пшеницы, вина и елея, исцеления болящих, избавления монастыря от варваров. Так, однажды персы осадили монастырь с моря. Иноки взывали к Божией Матери о помощи. Внезапно поднялась страшная буря и неприятельские корабли затонули, в живых остался один лишь военачальник Амира. Пораженный чудом гнева Божия, он раскаялся, просил молиться о прощении его грехов и пожертвовал много золота и серебра на постройку монастырских стен.

В XVII веке об Иверской иконе узнали на Руси. Архимандрит Новоспасского монастыря Никон, будущий Патриарх, обратился к архимандриту Иверского Афонского монастыря Пахомию с просьбой прислать точный список чудотворного образа. “…Собрав всю свою братию… сотворили великое молебное пение с вечера и до света, и освятили воду со святыми мощами, и святою водой обливали чудотворную икону Пресвятой Богородицы старую Портаитиссу, и в великую лохань ту святую воду собрали, и собрав, паки обливали новую доску, что сделали всю от кипарисного древа, и опять собрали ту святую воду в лохань, и потом служили Божественную и святую литургию с великим дерзновением, и после святой литургии дали ту святую воду и святые мощи иконописцу преподобноиноку, священнику и духовному отцу господину Иамвлиху Романову, чтобы ему, смешав святую воду и святые мощи с красками, написати святую икону”.

Иконописец только в субботу и воскресенье употреблял пищу, а братия дважды в неделю совершала всенощное бдение и литургию. “И та (новонаписанная) икона не рознится ничем от первой иконы: ни длиною, ни широтою, ни ликом…”13 октября 1648 года икону встречали в Москве царь Алексей Михайлович, Патриарх Иосиф и толпы православного народа. (Этой иконой владели царица Мария Ильинична и ее дочь царевна Софья Алексеевна; после кончины царевны образ пребывал в Новодевичьем монастыре. В настоящее время он находится в Государственном Историческом музее.)

По преданию, у иноков, везших святыню с Афона, не хватило денег на переправу через Дунай. Они уже решили возвратиться в обитель, но Сама Божия Матерь помогла им – Она явилась богатому греку Мануилу и велела ему заплатить за монахов перевозчикам-мусульманам.

Другой список по повелению Патриарха Никона был доставлен с Афона в Москву, украшен драгоценной ризой и в 1656 году передан на Валдай, в новоустроенный Иверский Богородицкий Святоозерский монастырь (после революции икона бесследно исчезла).

С иконы, находившейся в царской семье, был сделан еще один список; в 1669 году его установили в часовне у ворот, выходящих на главную – Тверскую – улицу Москвы. Вратарница стала одной из самых чтимых святынь, Матушкой-Заступницей москвичей.

Через Воскресенские ворота въезжали на Красную площадь победители; цари и царицы, прибыв в старую столицу, первым делом отправлялись поклониться Иверской – как и все, кто приезжал в город. Москвичи шли в часовню помолиться о всякой насущной потребе; икону возили по домам, служили перед ней молебны – и получали по вере: Иверская Вратарница прославилась исцелениями больных, многими чудесами.

В 1929 году часовню уничтожили, в 1931-м снесли Воскресенские ворота. Икона была передана в храм Воскресения Христова в Сокольниках, где пребывает и поныне.

В ноябре 1994 года приснопамятный Святейший Патриарх Алексий II освятил закладку Иверской часовни и Воскресенских ворот на прежнем месте, и меньше чем через год они были восстановлены. 25 октября 1995 года с Афона в Москву прибыл новый список чудотворной Иверской иконы, написанный монахом-иконописцем с благословения иверского игумена. Благая Вратарница вернулась на главные ворота Своего города.

Тропарь, глас 4: От святыя иконы Твоея, о Владычице Богородице, исцеления и цельбы подаются обильно с верою и любовию приходящим к ней; тако и мою немощь посети и душу мою помилуй, Благая, и тело исцели, благодатию Своею, Пречистая.

-

23/10 октября – Собор Преподобных Оптинских Старцев.

02:07 PM

“В Оптину за опытом”, – говорили раньше в народе о паломничествах в эту обитель Калужской губернии. Советы, исходящие из благодатного опыта духовной, да и практической жизни оптинских старцев, получали люди разных званий, в том числе и великие русские писатели, общественные деятели. Монастырь в XIX-XX веках возрастил лествицу старчества, которая возводила целые поколения русских людей в Царство Небесное. Старцы Лев, Макарий, Моисей, Антоний, Иларион, Амвросий, Иосиф, Анатолий (Старший) и Анатолий (Младший), Варсонофий, Нектарий, Исаакий (Старший) и Исаакий (Младший), Никон были целителями, прозорливцами, утешителями, обличителями.

“Широкие затеи молодого поколения о великой деятельности на пользу всего человечества похожи на то, как если бы кто, не кончив курса гимназии, много мечтал о себе, что он мог бы быть профессором в университете … Надо уклониться от зла, а потом уже заботиться о пользе ближних”, – писал в конце XIX столетия старец Амвросий. Эти слова, как и почти все, сказанное и написанное им и другими оптинскими старцами, звучат удивительно своевременно в наши дни. Они учили жить не по страстям, а по заповедям. “Ревность, хотящая истребить великое зло, сама есть великое зло”, – говорил ученик преподобного Амвросия старец Иосиф.

Оптинские подвижники были защитниками, неуклонными ревнителями веры православной. “Апостол Павел, прозирая наше время, пишет: “течение скончах, веру соблюдох”. Значит, это очень трудно … Деточки, берегите святую веру, это неоценимое сокровище, с ним войдете в Царство”, – наставлял в начале нашего века старец Варсонофий.

Из Оптиной призывалось гордое человечество ко смирению. “Люди воистину с ума сходят, если на свой ум полагаются, да от него всего ожидают … Наш учитель – смирение. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать”, – повторял накануне революционной смуты старец Анатолий.

Предлагаемые людям правила жизни могли быть исполнены в любом земном звании и служении. “Святыня – это простота, рассудительность, являемая перед людьми. Рассуждение выше всех добродетелей. Серьезность и приветливость можно совместить, за исключением некоторых обстоятельств”, – такое духовное завещание оставил старец Нектарий перед кончиной в 1928 году. Он же в дни огненного испытания Родины утолял жажду верующих, сам находясь в изгнании. “Россия духовно возродится, – пророчествовал он, – материально богатой она не будет, но духовно будет богатой. И в нашем монастыре будет еще семь светильников, семь великих старцев”. Слова эти полны тайны, и толкуют их по-разному: кто-то говорит, что речь идет об обретении мощей почивших старцев и их канонизации, а кто-то верит, что в возрожденном в 1987 г. монастыре Господь воздвигнет старцев. Но то, что Оптина по-прежнему созидает духовную судьбу России, несомненно. Ведь не случайно именно оптинские иноки стали одними из первых новомучеников уже в наши дни. Пасха 1993 г. стала последней земной Пасхой для трех братий монастыря, убитых фанатиком-сатанистом.

Собор преподобных отцов Оптиной Пустыни, прославленных Русской Православной Церковью Заграницей в 1990 г., а Православной Церковью в Отечестве летом 1996 г. – это особенное явление милости и благодати Божией. Оптинское старчество, подобно могучему дереву, дало много плодоносных ветвей. Оно стало училищем благочестия и веры для всех, искренне ищущих спасения души.

И как завет звучат для каждого из нас слова преподобного старца Иосифа: “Не отбивайся от Оптиной. Верую в то, что каждый приходящий в Оптину Пустынь в крайней своей потребности найдет удовлетворение милостию Божией и за молитвы великих отец наших… Они весьма многих и многих воспитали духовно для Небесного Отечества. Не перестают и теперь духовно воспитывать и призирать, особенно на тех, которые приходят в Оптину на поклонение их святым останкам”.

В течение целого столетия Оптина была источником духовного просвещения для всего русского общества: от некнижных простецов до философов и писателей, от крестьян до царственных особ, от монашествующих до церковных иерархов.

Для всех приходивших сюда монастырь был целебным источником, врачевавшим душевные раны; всякий паломник уходил отсюда просветленным и преображенным, укрепленным духовно, на всю жизнь записав на скрижалях своего сердца евангельскую любовь и святость жизни оптинских монахов. Воистину дивен подвиг их жизни, он вписан в летопись российской святости.

Иеросхимонах Лев (Наголкин) (1768-1841) — первый основатель и вдохновитель оптинского старчества. Выражением евангельской любви была вся жизнь этого старца, проходившая в самоотверженном служении Богу и ближним. Своими подвигами, непрестанной молитвой и богоподражательным смирением он стяжал обильные дары Святого Духа.

Иеросхимонах Макарий (Иванов) (1788-1860) старчествовал в Оптиной пустыни в одно время с преподобным Львом, а после его кончины до самой своей смерти нес великий и святой подвиг старческого окормления. С именем старца Макария связано начало издания в монастыре святоотеческих трудов, которое объединило вокруг обители лучшие духовные и интеллектуальные силы России. Под его духовным руководством находилась не только Оптина пустынь, но и многие другие монастыри, а письма к монашествующим и мирянам, изданные обителью, стали бесценным руководством для каждого христианина в духовной жизни.

Схиархимандрит Моисей (Путилов) (1782-1862) явил удивительный пример сочетания строгого подвижничества, смирения и нестяжания с мудрым управлением обителью и широкой благотворительной деятельностью. Именно благодаря его безграничному милосердию и состраданию к бедным обитель давала приют множеству странников. При схиархимандрите Моисее были воссозданы старые и построены новые храмы и здания обители. Своим видимым расцветом и духовным возрождением Оптина пустынь обязана мудрому настоятельству старца Моисея.

Схиигумен Антоний (Путилов) (1795-1865) — брат и сподвижник схиархимандрита Моисея, смиренный подвижник и молитвенник, через всю жизнь терпеливо и мужественно несший крест телесных болезней. Он всемерно способствовал деланию старчества в скиту, которым руководил в течение 14 лет. Письменные наставления преподобного старца являются дивным плодом его отеческой любви и дара учительного слова….

Иеросхимонах Амвросий (Гренков) (1812-1891) — великий подвижник земли Русской, святость и богоугодность жития которого Бог засвидетельствовал многими чудесами, а православный верующий народ — искренней любовью, почитанием и благоговейным обращением к нему в молитве…

Иеросхимонах Иларион (Пономарев) (1805-1873) — ученик и преемник старца Макария. Будучи ревностным защитником и проповедником православной веры, он сумел возвратить в лоно Православной Церкви многих заблудших и отпавших от православной веры.

Иеросхимонах Анатолий (Зерцалов) (1824-1894) — скитоначальник и старец, наставлял в духовной жизни не только иноков Оптиной пустыни, но также насельниц Шамординской женской обители и других монастырей. Являясь пламенным молитвенником и подвижником, он был для всех приходящих к нему чутким отцом, терпеливым учителем, всегда делясь сокровищем мудрости, веры и особой духовной радости. Старец Анатолий обладал удивительным даром утешения.

Схиархимандрит Исаакий (Антимонов) (1810-1894) — приснопамятный настоятель Оптиной пустыни, сочетавший в себе твердое управление обителью и тончайшее искусство пастырского руководства со смиренным послушанием великим Оптинским старцам и высоким подвижничеством. Делом жизни схиархимандрита Исаакия было хранение и утверждение в обители духовных заветов старчества.

Иеросхимонах Иосиф (Литовкин) (1837-1911) — ученик и духовный преемник преподобного Амвросия, явивший образ великого смирения, незлобия, непрестанной умносердечной молитвы, старец не раз удостаивался явления Божией Матери. По воспоминаниям современников, многие еще при жизни иеросхимонаха Иосифа видели его озаренным благодатным божественным светом.

Схиархимандрит Варсонофий (Плиханков) (1845-1913) — скитоначальник, о котором старец Нектарий говорил, что благодать Божия в одну ночь из блестящего военного сотворила великого старца. Не жалея самой жизни, он исполнял свой пастырский долг в русско-японской войне. Старец обладал необыкновенной прозорливостью, ему открывался внутренний смысл происходящих событий, он видел сокровенность сердца пришедшего к нему человека, с любовью пробуждая в нем покаяние.

Иеросхимонах Анатолий (Потапов) (1855-1922), прозванный в народе утешителем, был наделен Господом великими благодатными дарами любви и утешения страждущих, прозорливости и исцеления. Смиренно неся свое пастырское служение в тяжелые дни революционной смуты и безбожия, старец утверждал своих духовных чад в решимости даже до смерти быть верными святой православной вере.

Иеросхимонах Нектарий (Тихонов) (1856-1928) — последний соборно избранный Оптинский старец, который подвигом непрестанной молитвы и смирения обрел величайшие дары чудотворения и прозорливости, нередко скрывая их под видом юродства. Во дни гонений на Церковь, сам находясь в изгнании за исповедание веры, неустанно окормлял верующих.

Иеромонах Никон (Беляев) (1888-1931) ближайший ученик старца Варсонофия, пламенный молитвенник и любвеобильный пастырь, самоотверженно исполнявший старческое служение уже после закрытия Оптиной пустыни, претерпевший мучения от безбожников и скончавшийся в изгнании, как исповедник.

Архимандрит Исаакий II (Бобриков) (1865-1938) — последний настоятель Оптиной пустыни, испытавший всю тяжесть разорения и поругания святой обители. Неся свой крест настоятельского служения в годы испытаний и скорбей, он был исполнен несокрушимой веры, мужества и всепрощающей любви. Этот святой старец четырежды претерпел тюремное заключение и увенчал свою исповедническую жизнь мученичеством за Христа.

Преподобные и Богоносные отцы наши, старцы Оптинские, молите Бога о нас!

-

18/5 октября – Святителей Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Филарета, Иннокентия и Макария, Московских и всея России чудотворцев.

02:06 PM

Празднование в один день в честь всероссийских святителей Петра, Алексия и Ионы установлено патриархом Иовом 5 октября 1596 года. Святитель Филипп причислен к ним в 1875 году, по ходатайству святителя Иннокентия, митрополита Московского (память 31 марта и 23 сентября), а святитель Ермоген – в 1913 году. Празднуя память святителей в один день, Церковь воздает каждому из них равную честь, как небесным покровителям города Москвы и молитвенникам за наше Отечество.

После монгольского нашествия вставала обновленная Русь, когда архипастырем и духовным вождем ее Господь избрал “смиренного богомудрого Петра” и открыл его духовному взору грядущий жребий Москвы — первопрестольного града, сердца православной России. Уроженец далекой Волыни, носитель традиционного титула митрополита Киевского и всея Руси, святитель Петр (†1326) завещал похоронить его в заложенном его честнЫми руками Успенском соборе Московского Кремля, и рака святых мощей его сделалась краеугольным камнем, благословением великого дела — собирания Русской Земли.

Подвиг его продолжил святитель Алексий (†1378), “правило монашествующих и Церкви утверждение”, духовный отец и воспитатель великого князя Димитрия Донского. Родом из черниговских бояр, постриженик Московского Богоявленского монастыря, святой митрополит всю свою жизнь отдал служению единству раздираемой междоусобными бранями Руси. “Постникам сподвижник”, друг и собеседник преподобного Сергия Радонежского, богопросвещенный создатель нового славянского перевода Нового Завета, он соединил в себе совершенство духовное с мудростью государственной. Многие годы при юном князе Димитрии он стоял у кормила гражданского правления, мужественно предстательствовал за родную землю пред ордынскими ханами и исцеленной им ханшей Тайдулой. Он не дожил до великой победы на Куликовом поле, но победа эта стала возможна лишь благодаря его неустанным трудам и первосвятительскому молитвенному предстоянию пред Господом Сил.

Прославлением чудотворных мощей святителя Алексия начал свое первосвятительское служение Русской Церкви святой митрополит Иона (†1461) — достойный преемник “осиянных светом Божественным” первопрестольников Российских. Уроженец Костромских пределов, с двенадцати лет вручивший свою жизнь монастырским старцам, он подвизался, восходя по лествице добродетелей, в московском Симоновом монастыре, где послушанием его было “Божественных книг списание”. Посвященный в архиерейское достоинство святым митрополитом Фотием (†1431), он по смерти последнего должен был стать его преемником, но Господь послал в эти годы Русской Православной Церкви великие испытания: митрополитом поставлен был в Царьграде (в 1439 году) латинствующий Исидор. Святитель Иона, поборник истинного почитания Святой Троицы, претерпел много трудов и скорбей в обличении лжепастыря во имя веры и благочестия. Милость Божия была ему наградой — он сподобился стать в 1448 году первым Предстоятелем Автокефальной Русской Церкви.

Служением правды и милости был недолгий первосвятительский подвиг святого митрополита Филиппа (†1570). В прошлом московский боярин, он сменил придворные одежды на рубище странника, покинул богатый свой дом, возревновав о пустынножительстве. Много лет подвизался он в Соловецкой обители, удостоился быть в ней игуменом, иноческий остров среди Студеного моря преобразил в возделанный цветущий сад. Возведенный по воле Иоанна Грозного на Русскую митрополию, святитель Филипп, “Христова смирения ревнитель”, взывал к милосердию, мужественно обличал царя в пролитии невинной крови, напоминал, что “начало мудрости есть любовь”. Ярость властителя разбивалась о необоримую кротость святителя, пребывавшего верным заповедям любви до своей мученической смерти.

Святитель Ермоген (†1612), родом из донских казаков, в годы правления Иоанна Грозного был приходским священником в одном из храмов новопросвещенной Казани. В 1579 году по воле Божией он участвовал в прославлении чудотворной Казанской иконы Божией Матери, позже — в сане митрополита Казанского — составил Сказание о ее обретении и Службу. В Смутное время, “среди ночи нечестия и вражеского обстояния”, когда с помощью самозванцев и польского нашествия, иезуиты надеялись подчинить себе Русскую Церковь, Господь привел святого Ермогена на патриарший престол. Духоносный старец-Патриарх стал поистине Ангелом Хранителем истерзанной врагами Москвы, вдохновителем всенародной борьбы за освобождение столицы и всей Русской Земли от “нахождения иноплеменных”. Мученическая кончина достойно увенчала святую жизнь Патриарха.

Время не затмило подвига кротких и мужественных, смиренных и величественных святых иноков — пастырей и государственных мужей — святителей Московских — Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и Ермогена, засвидетельствовавших своей жизнью могучую созидательную силу Православия.

-

Скончалась старейшая прихожанка храма Святой Троицы в г.Торонто. Мария Николаевна Благовещенская.

02:48 PM

11 октября 2025 г. на 99-ом году жизни скончалась Мария Николаевна Благовещенская, почетный президент Русско-канадского культурно-просветительного общества, основатель Благотворительного фонда «Наследие».М.Н.Благовещенская (в девичестве Боголюбова) родилась 24 декабря 1926 года в городе Пскове в семье священнослужителей. Более 77 лет Канада была ее «второй родиной». В послевоенные годы она работала санитаркой в госпитале в г. Броквилль, позже переехала в Торонто, где изучила счетоводство и бухгалтерию и 40 лет проработала бухгалтером. Она была замужем за Николаем Павловичем Благовещенским, членом инициативной группы по созданию прихода Святой Троицы в Торонто, а позже избранным секретарем приходского совета.Всю свою жизнь в Канаде Мария Николаевна посвятила помощи людям и различной общественной работе. С 1972 г. занимала пост заведующей учебной частью русской православной школы при церкви Святой Троицы, а всего проработала в школе больше 30 лет. С 1980 г. была председателем Русско-канадского культурно-просветительного общества (РККПО). Также с 1980 г. состояла казначеем русской православной церкви Святой Троицы.За свою деятельность на благо русской общины в Торонто неоднократно награждалась почетными грамотами. Много лет Мария Николаевна возглавляла Русско-канадское культурно-просветительное общество, а в последние годы стала его почетным президентом. Она одна из немногих, чье имя, наряду с именами других общественных деятелей, внесено в книгу «Canada at the Millenium», изданную в 2000 году.Ее имя носит Фонд культурного наследия, созданный при её участии.Прощание с М.Н.Благовещенской пройдет в среду 15 октября с 10:30 утра до 12:30 дня в храме Святой Троицы в г. Торонто. Отпевание начнется в 11:00 утра.Адрес: Holy Trinity Russian Orthodox Church, 23 Henry St., Toronto

11 октября 2025 г. на 99-ом году жизни скончалась Мария Николаевна Благовещенская, почетный президент Русско-канадского культурно-просветительного общества, основатель Благотворительного фонда «Наследие».М.Н.Благовещенская (в девичестве Боголюбова) родилась 24 декабря 1926 года в городе Пскове в семье священнослужителей. Более 77 лет Канада была ее «второй родиной». В послевоенные годы она работала санитаркой в госпитале в г. Броквилль, позже переехала в Торонто, где изучила счетоводство и бухгалтерию и 40 лет проработала бухгалтером. Она была замужем за Николаем Павловичем Благовещенским, членом инициативной группы по созданию прихода Святой Троицы в Торонто, а позже избранным секретарем приходского совета.Всю свою жизнь в Канаде Мария Николаевна посвятила помощи людям и различной общественной работе. С 1972 г. занимала пост заведующей учебной частью русской православной школы при церкви Святой Троицы, а всего проработала в школе больше 30 лет. С 1980 г. была председателем Русско-канадского культурно-просветительного общества (РККПО). Также с 1980 г. состояла казначеем русской православной церкви Святой Троицы.За свою деятельность на благо русской общины в Торонто неоднократно награждалась почетными грамотами. Много лет Мария Николаевна возглавляла Русско-канадское культурно-просветительное общество, а в последние годы стала его почетным президентом. Она одна из немногих, чье имя, наряду с именами других общественных деятелей, внесено в книгу «Canada at the Millenium», изданную в 2000 году.Ее имя носит Фонд культурного наследия, созданный при её участии.Прощание с М.Н.Благовещенской пройдет в среду 15 октября с 10:30 утра до 12:30 дня в храме Святой Троицы в г. Торонто. Отпевание начнется в 11:00 утра.Адрес: Holy Trinity Russian Orthodox Church, 23 Henry St., Toronto -

Посещение Высокопреосвященнейшим Гавриилом, Архиепископом Монреальским и Канадским Покровского прихода в Гамильтоне, Онтарио.

02:40 PM

Высокопреосвященнейший Владыка Гавриил, архиепископ Монреальский и Канадский, посетил приход с архипастырским визитом. В субботу 11 октября Владыка совершил праздничную всенощную с литией, в сослужении настоятеля прихода иерея Дмитрия Чемерис, при протодиаконе Александре Морине (Св.-Троицкий собор, Торонто, Онт.). диаконе Григории Гороимчука, иерея Марка Лумеса. В самый день праздника, в воскресенье 12 октября к служению присоединился митрофорный протоиерей Владимир Морин (Лондон). Прибыли также гости из прихода о.Марка Лумеса и Свято-Троицкого прихода г.Торонто.

Высокопреосвященнейший Гавриил возглавил Божественную Литургию, в сослужении о. настоятеля иерея Димитрия Чемериса, а также всего поименованного выше священства при протодиаконе Александре Морине. Настоятель прихода, иерей Дмитрий Чемерис был награжден камилавкой а иерей Марк Лумес награжден золотым крестом. По отпусте Литургии был отслужен молебен Пресвятой Богородице и Свят.Иоанну Шанхайскому и Сан-Францискому. Затем прихожане и гости, которых прибыло более 120 человек, были приглашены на праздничный обед в честь приходского праздника и посещения Правящего Архиерея.

После трапезы последоовал праздничный концерт с выступлением церковного хора. Праздничный день завершился традиционным чаепитием и лотереей.

-

1/14 октября – Покров Пресвятыя Богородицы.

02:03 PM

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы, который отмечается 1/14 октября, пришел на Русь из Византии и стал одним из самых почитаемых на Руси. В основе событий этого праздника – видение Покрова Божией Матери, которое было явлено св. Андрею Юродивому и его ученику Епифанию в середине Х в. в Константинополе при императоре Льве Премудром.

В это время Византийской империи угрожали Сарацины. Большими силами они напали на Константинополь и грозили ему разрушением.

Современному человеку трудно понять, чем была для остальной Европы византийская культура: не с чем сравнить. Грамотность на территории нынешних Франции или Германии была редким явлением даже среди знати (Императора Карла Великого с трудом научили читать только в сорок лет!), настоящих городов почти не было, дороги и гигиена весьма условные. Приехавший в Ромейскую Империю гость из европейской глубинки всю оставшуюся жизнь не мог придти в себя от изумления. Чистые, ухоженные города с канализацией и водопроводом, сеть удобных и ровных дорог, почта, похожие на дворцы общественные бани, грамотное население и всесторонне образованная аристократия, словом все, что называется «цивилизация».

И всему этому грозила смертельная опасность.

Не видя ниоткуда помощи, греки во множестве стекались во Влахернский храм, где хранилась риза Богоматери, Ее головной покров и часть пояса, перенесенные еще в пятом веке из Палестины.

В воскресный день 1 октября, во время всенощного бдения, когда храм был переполнен молящимися, святой Андрей, Христа ради юродивый, в четвертом часу ночи, подняв очи к небу, увидел идущую по воздуху Пресвятую Владычицу нашу Богородицу, озаренную небесным светом и окруженную Ангелами и сонмом святых. Святой Креститель Господень Иоанн и святой апостол Иоанн Богослов сопровождали Царицу Небесную.

Преклонив колена, Пресвятая Дева начала со слезами молиться за христиан и долгое время пребывала в молитве. Потом, подойдя к Престолу, продолжала Свою молитву, закончив которую, Она сняла со Своей головы покрывало и распростерла его над молящимися в храме людьми, защищая их от врагов видимых и невидимых. Пресвятая Владычица сияла небесной славой, а покров в руках ее блистал “паче лучей солнечных”. Святой Андрей с трепетом созерцал дивное видение и спросил стоявшего рядом с ним своего ученика, блаженного Епифания: “Видишь ли, брат, Царицу и Госпожу, молящуюся о всем мире?” Епифаний ответил: “Вижу, святый отче, и ужасаюсь”. Преблагословенная Богородица просила Господа Иисуса Христа принять молитвы всех людей, призывающих Его Пресвятое Имя и прибегающих к Ее заступлению. Святые Андрей и Епифаний, удостоившиеся созерцать молящуюся Богоматерь, “долгое время смотрели на распростертое над народом покрывало и на блиставшую наподобие молнии славу Господню, по отшествии же Ее, сделалось оно невидимым, но, взяв его с Собою, Она оставила благодать, бывшую там”.

Долго смотрели святые Андрей и Епифаний на распростертое покрывало и блистающую, как молния, Славу Господню. Доколе была там Пресвятая Богородица, видно было и покрывало. После же Ее ухода сделалось и оно невидимым, но осталась всем бывшим там Ее благодать.

Изумленные чудесным видением, святой Андрей и Епифаний поведали о нем всему народу. А из храма в этот день все уходили с радостью духовной и надеждой на помощь Царицы Небесной. И эта надежда вскоре оправдалась: враги без всякого кровопролития отступили от города.

В память об этом праздник Покрова Пресвятой Богородицы установлен в Русской Церкви с двенадцатого века. В русском Прологе ХП века содержится запись об установлении особого праздника в честь этого события: “Се убо, егда слышах – помышлях; како страшное и милосердное видение и паче надеяния и заступления нашего, бысть без празднества… восхотех, да не без праздника останет Святый Покров Твой, Преблагая”. В праздничном Богослужении Покрову Божией Матери Русская Церковь воспевает: “С чинми Ангел, Владычице, с честными и славными пророки, с верховными апостолы и со священномученики и со архиереи за ны грешныя Богу помолися, Твоего Покрова праздник в Российстей земли прославльшыя”.

-

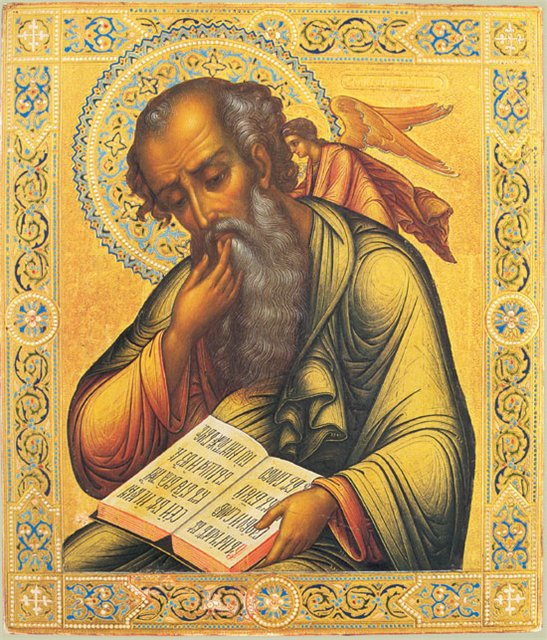

9 октября 26 сентября – Преставление Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова.

02:02 PM

Сын палестинского рыбака Зеведея, промышлявшего на Тивериадском озере, юный Иоанн стал учеником Иоанна Крестителя, а затем одним из двенадцати апостолов Иисуса Христа и одним из трех ближайших Его учеников (вместе с братом Иаковом Старшим и Петром).

Евангелия повествуют, что из всех апостолов один лишь Иоанн пребывал у подножия Креста.. “В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. …Боящийся несовершенен в любви”, – напишет он позднее (I Ин 4:18) Умирающий на кресте Христос вместо Себя усыновил Иоанна своей Матери Деве Марии. “И той поры ученик взял Её к себе”, читаем в его Евангелии (Ин 19:27).

Апостол Иоанн был свидетелем преображения Господа, во время Тайной вечери “возлежал на груди Иисуса” (отсюда понятие “наперсник”) и одним из первых услышал весть о Воскресении. Вместе с Петром он проповедовал в пределах Палестины и, согласно преданию, жил вместе со своей названной матерью в Иерусалиме, а затем в Ефесе (на западном побережье Малой Азии, ныне Турция).

После успения Божией Матери апостол Иоанн отправился с апостолом Прохором на проповедь Евангелия в страны Малой Азии. При императоре Домициане святого апостола подвергли жестоким мучениям, но Господь сохранил его невредимым. Император сослал его на остров Патмос, где святой Иоанн удостоился великого Откровения о судьбах Церкви, которое изложил в Апокалипсисе.

После смерти Домициана апостол возвратился в Ефес. Здесь он написал Евангелие по внушению Духа Святого. Когда ему исполнилось более ста лет, он вышел с учениками из Ефеса, и велел выкопать для себя крестообразную могилу. Преподав ученикам наставления, апостол Иоанн лег в могилу и повелел покрыть его землей. Ученики исполнили его повеление, обливаясь слезами. Жители Эфеса, узнав о случившемся, раскопали могилу, но она оказалась пустой.

Апостола Иоанна называют апостолом любви, ибо совершенная христианская любовь отличает его жизнь и учение.

Конец жизни Иоанна Богослова окружен таинственными легендами. Относящиеся к нему слова Христа “Я хочу, чтобы он пребывал, пока приду” (Ин 21:22) дают повод предполагать, что Иоанн не умер, но чудесно сохранен для грядущего мученического подвига во времена антихриста.

Православная церковь именует Иоанна “таинником” (у греков это слово, “мист”, еще в дохристианские времена означало духовного избранника, посвященного в мистерию).

Византийская иконография чаще всего изображает Иоанна погруженным в мистическое созерцание старцем с огромным лбом. Апокрифические “Деяниям Иоанна Богослова” придают ему ученика Прохора, записывающего откровения под его диктовку. О последних – самых страшных и невыносимых – тайнах ангел велит Иоанну умолчать. Отсюда характерный иконографический жест – приложенный к губам старца палец, как на русской иконе XVI в. “Иоанн Богослов в молчании”. Символом апостола Иоанна как евангелиста является орел.

В православной традиции Иоанн – один из трех писателей, именуемых “Богословами” (кроме него – Григорий Богослов, IV в., и Симеон Новый Богослов, X-XI в.). Поэтому он по преимуществу является покровителем изучающих христианские богословские науки.

По примеру святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова и мы должны любить Бога всем сердцем, и всей душой, и всем помышлением своим и ближних любить не словом и языком, но делом и истиной, при случае не щадя даже и жизни своей для спасения их. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15, 13), – говорит чествуемый ныне нами святой апостол Иоанн. Если мы, христиане, станем искренне любить друг друга, будем дружелюбно расположены друг ко другу, то Бог всегда будет с нами и наша жизнь на земле будет счастливой и мирной.

В первые времена христианства у всего общества верующих было «одно сердце и одна душа» (Деян. 4, 32). Сегодня же, когда в наши взаимоотношения прокрались вражда, ненависть, ссоры, раздоры, споры и несогласия, нам необходимо почаще взирать на образы благочестивых, любвеобильных мужей, на тот образ, который являет нам святой Апостол и Евангелист, и поучаться в писаниях его истинной христианской жизни и любви и просить его молитв за нас.

Все послания его проникнуты духом христианской любви и призывом любить друг друга: «Будем любить друг друга, потому что Бог прежде возлюбил нас. Кто не любит ближнего своего, в том нет любви Божией» (см.: 1 Ин. 4, 7, 19, 8), – говорит, обращаясь к каждому из нас, Апостол Иоанн, любимый ученик Христов.