Новости

-

23 июля/5 августа – Воспоминание чуда явления Божией Матери на горе Почаевской для спасения Лавры от нашествия турок (1675 год)

08:29

В июле 1675 года над Почаевской Лаврой, прославленной подвигами Преподобного Иова, нависла смертельная опасность. Это случилось при польском короле Яне Собесском. Расскажем об этой истории словами историка, автора «летописного повествования о Малой России»:

«Магомет IV, султан, вознамерился наисильнее мстить Польше за нарушение Буджакского (или Бучакского – ред. ) мира и за поражение войск при Хотине. Он, препоруча войско свое новому визирю Кара-Мустафе, отправил его с оным на Польшу… Визирь же турецкий пошел в Подолию там давно живущих волохов на колья посажал. Такую же казнь по взятии города и в Микулине делал; потом взял на договор крепость Подарецу, оную срыл, а церкви и кладбища посрамил и имение разграбил. За сим чрез измену получил Збараж… и расположив свой стан при Збараже, отправил 50.000 человек конницы турок и татар, под предводительством Нуредина, султана татарского, с тем, чтобы учинили нападение на короля и лишили бы его постоев и все опустошили бы на пути своем… Пурредин султан, следуя к Львову, все, что было ему на пути, мечом и огнем пленил…».

И вот на пути этого победоносного войска оказался небольшой и незащищенный православный монастырь Почаевский. Подступив к нему, турки уже сожгли окрестные строения, убили двух человек из братии и начали готовиться к штурму. С военной точки зрения он не представлял для них серьезной операции: монастырь в то время не имел ни крепостных стен, ни сторожевых башен, как это изображается на позднейших гравюрах, и за его деревянной оградой скрывалось множество мирных беженцев. Как турки расправлялись в то время с пленными, будь то солдаты или мирные жители, было известно, помощи ждать было неоткуда. И вот игумен обители о. Иосиф Добромирский убедил братию оставить всякую надежду на помощь земную и обратиться к единственной Заступнице — Матери Божией и к блаженному угоднику Иову.

Ранним утром 23 июля турки пошли на штурм. Монахи ответили на него служением акафиста перед чудотворной иконой Матери Божией Почаевской. И лишь они начали петь первый кондак «Избранной Воеводе», как над Свято-Троицкой церковью явилась Сама Царица Небесная с распростертым омофором в руках, с небесными ангелами и преподобным Иовом, прилежно молящемуся Богородице «да не предаст в неволю монастыря, где он был игуменом». Их увидели и сами турки и стали тотчас пускать стрелы в этих защитников, явившихся с неба, но стрелы их возвращались и поражали самих стрелявших. Нападающие пришли в ужас и замешательство, их охватила паника, и они бросились бежать. Между тем, ободренные такой помощью, немногие православные защитники Почаева погнались за ними и еще успели кого-то пленить. Согласно лаврским летописям, несколько пленников после этого остались в обители, приняли христианскую веру и до конца дней своих пробыли там на монастырском послушании.

Навеки запечатлено это событие в памяти Почаева и всей Церкви. Каждый день перед чудотворной иконой Почаевской и перед ракой преподобного Иова приносится благодарность Царице Небесной и Святому за это чудесное спасение обители.

«Радуйся, землю нашу древле от агарян разоренную явлением Твоим тогда утешившая», — поется в акафисте перед чудотворным образом Богородицы.

-

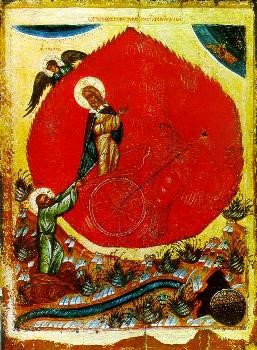

20 ИЮЛЯ/2 АВГУСТА – ПАМЯТЬ ПРОРОКА БОЖИЯ ИЛИИ.

08:17

Илия Фесвитятин (IX в. до н.э.), один из величайших пророков и первый девственник Ветхого Завета.

Родился он в Фесвии Галаадской в колене Левиином в IX в. до н.э.. Жизнь святого пророка описана в 3-й и 4-й книгах Царств.

Святитель Епифаний Кипрский сообщает о рождении пророка Илии такое предание: «Когда родился Илия, отец его Совах видел в видении, что благообразные мужи приветствовали его, пеленали огнем и питали пламенем огненным». Данное младенцу имя Илия, что значит «крепость Господня» [1] определило всю его жизнь. С малых лет он посвятил себя Единому Богу, поселился в пустыне и проводил жизнь в строгом посте, богомыслии и молитве.

Призванный к пророческому служению при израильском царе Ахаве, пророк стал пламенным ревнителем истинной веры и благочестия.

За свою пламенную ревность о славе Божией пророк Илия был взят на небо живым в огненной колеснице. Пророк Елисей стал свидетелем восхождения пророка Илии на небо и получил вместе с его упавшей милотью (род одежды) дар пророческого духа вдвое больший, чем имел пророк Илия.

Из «Слова в день праздника пророка Божия Илии» архимандрита Иоанна (Крестьянкина)

Сегодня, возлюбленные, мы с вами прославляем одного из ветхозаветных пророков, жившего за 900 лет до Рождества Христова, – славного пророка Илию! Среди других пророков Ветхого Завета он является самым пламенным проповедником веры и обличителем идолопоклонства.

На древних пророков Промыслом Божиим было возложено будить человеческую совесть, спасать погибающее человечество, впавшее в идолопоклонство, приводить людей через покаяние к праведности.

Во времена пророка Илии большая часть богоизбранного иудейского народа оставила веру своих отцов и, перейдя в идолопоклонство, образовала Израильское царство.

Пророк Илия, будучи великим ревнителем о славе Божией, не мог терпеть, что его единоплеменники поклоняются деревянным и каменным идолам.

Он имел горячее сердце и бесстрашно выступал с обличениями. Но этим он навлек на себя гнев царя Ахава и нечестивой царицы язычницы Иезавели, которые решили убить его. Пророку пришлось скрываться в пустыне, в пещере. Терпеть голод и жажду. Терпеть и великие душевные страдания оттого, что его горячие призывы не приносят желаемых результатов.

Так велики были его душевные страдания, что он даже просил у Бога себе смерти.

Но Бог любил Своего верного служителя и не дал ему смерти. Бог незримо подкреплял его… Птицы приносили ему пищу, необходимую для поддержания жизни.

По повелению Божию вернулся пророк Илия из своего изгнания и посрамил языческих жрецов, всенародно показав ложность их веры и суетность упования на идолов.

Народ вразумился, когда по краткой молитве пророка Илии на его жертвенник сошел с неба огонь. А жрецы долго взывали к своим идолам, но на их жертвенник так и не сошел огонь.

К сожалению, царь Ахав не вразумился этим явным чудом, показавшим, что Бог, в Которого верит Илия, есть, действительно, истинный Бог. И пришлось пророку Илии опять скрываться в пустыне.

Многие ветхозаветные праведники, в том числе и пророк Илия, не могли понять долготерпения Божия. В их душе возникало вполне естественное недоумение: «Почему Бог не наказывает нечестивых людей? Долго ли смрадом их греховной жизни будет оскверняться земля Божия?»

Но мои дорогие, долготерпит Бог по неизреченной Своей любви к людям. Ведь в каждой человеческой душе отпечатлен образ Божий. И пока не исчезнет хоть самая малая надежда на покаяние человека, Господь не поражает его смертью, а с надеждой ждет его раскаяния.

Ждет потому, что и в душе самого отчаянного грешника есть хотя бы крупица сделанного им добра. И вот за это-то малое добро, за этот лучик света в душах богоотступников Бог терпеливо ждет, что, быть может, придут и они в сознание и оставят свое нечестие.

Бог только зовет к Себе. Он никого не заставляет насильно веровать в Себя. Ни от кого из нас не отнимает того дара, которым Он наградил нашу бессмертную душу, – ее свободной воли. Он ждет, что мы своим сердцем обратимся к Нему.

Ждет Господь, терпеливо ждет обращения людей, потерявших веру…

Но знайте – Богу нужна не мертвая вера, а та, которая живет во всем внутреннем существе человека. Когда все наши мысли направлены к Господу. Когда сердце наше жаждет жить с Богом, не разлучаясь с Ним. Когда воля наша хочет исполнять заповеди Божии, идти за Господом до конца дней своих.

Такая живая вера вдохновляет, является движущей силой на всем нашем жизненном пути, спасает нас, составляет счастье нашей жизни.

Вот такую веру имел пророк Илия. И мы все, дорогие мои, должны трудиться над тем, чтобы вера наша была именно такой, если мы считаем себя детьми Божиими.

Ныне ублажаемый праведник именуется пророком. Но был он и великим чудотворцем. По его молитвам для вразумления нечестивцев небо заключалось – не давало дождя… По его голосу в нужный момент и дождь проливался на землю целыми потоками… Молитва его низводила огонь с неба для сожжения жертвы, дабы посрамить идольских жрецов.

Но ведь был он таким же человеком, как и все мы. Значит, его подвиги и действия доступны каждому верному рабу Божию. Ведь Бог Илии (4Пар.2,14) есть и Бог всех нас. Хотя пророк Илия в своих дивных делах показал себя превыше всей природы, мы знаем, что возможность подражать ему дана всем людям, верующим в Бога.

Господь сказал: «Все, что попросите в молитве с верою, получите». И еще: «Все возможно верующему».

Но мы, дорогие мои, так далеки от христианского совершенства. И, конечно, не способны творить даже малые чудеса. Нам хотя бы в полной мере сознавать, какой великий дар Божий наша Православная вера, и не переставать от всего сердца благодарить Бога.

Пророк Божий Илия, проповедуя веру в Бога, знал своим верующим сердцем, что вера – это лучшее украшение, лучшее богатство, лучшая драгоценность для человека, поэтому так тяжело переносил он, что богоизбранный народ, забыв веру в истинного Бога, стал поклоняться идолам.

Много чудесного связано с жизнью пророка Илии. Но самое поражающее наш ум чудо произошло при конце его жизни. Как все мы хорошо знаем, он был вознесен на небо живым на огненной колеснице. В жизни своей пророк Илия выделялся среди других ветхозаветных праведников особой любовью к Богу. Его ревность о Боге была так велика, что весь он представляется нам как бы объятый пламенем. И в конце его земной жизни пламенный вихрь на огненной колеснице унес его на небо.

Когда мы, возлюбленные, думаем о святых, – мы думаем о их величии, они представляются нам героями духа. Но «сила Божия в немощи совершается».

Дерзнем и мы, по силам нашим, в чем-либо подражать ныне прославляемому пророку Божию.

Будем просить угодника Божия, чтобы он помог нам укрепить наши веру, и молитву, и желание жить по правде Божией.

«Величаем тя, святый пророче Божий Илие, и почитаем еже на колеснице огненней преславное восхождение твое».

-

19 ИЮЛЯ/1 АВГУСТА – ПЕРВОЕ ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА, САРОВСКОГО ЧУДОТВОРЦА.

08:15

После блаженной кончины старца в 1833 году память о нем бережно сохранялась в верующем народе. Рассказы и предания о его жизни и духовных подвигах сохранили для нас сестры Дивеевской обители, а также пламенный его почитатель Н. А. Мотовилов, записавший беседу с великим старцем о стяжании Святого Духа как главной цели христианской жизни.

Прославлению батюшки Серафима послужил и архимандрит, впоследствии митрополит, Серафим (Чичагов; в годы гонений стяжавший мученический венец), который составил знаменитую «Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря», преподнесенную им Государю Николаю Александровичу.

По получении акта об освидетельствовании честных мощей Священный Синод подготовил решение о канонизации иеромонаха Серафима. На докладе Святейшего Синода с решением о прославлении Государь Николай II начертал: «Прочел с чувством истинной радости и глубокого умиления».

19 июля/1 августа 1903 г. состоялось одно из тех событий, которые не перестают волновать сердца людей,- канонизация преп. Серафима Саровского.

Особенно ждали прославления преп. Серафима дивеевские сестры. В Дивееве блаженная Параскева Ивановна (Паша Саровская) настойчиво говорила Л. М. Чичагову (будущему священномученику Серафиму): «Подавай прошение Государю, чтобы нам мощи открывали». И Государь Николай II, разделяя веру народную в святость старца Серафима, поднял вопрос о его канонизации. Торжественное прославление преп. Серафима Саровского состоялось 19 июля/ 1 августа 1903 г.

В Сарове в тот день собралось не менее трехсот тысяч человек. В тяжелые и трудные времена, во времена оскудения веры и всеобщего шатания умов, столь утешительно и поучительно было это светлое торжество — прославление преп. Серафима.

17/30 июля был совершен грандиозный крестный ход из Дивеевского монастыря в Саровскую пустынь. В 2 часа ночи раздался торжественный звон, и после краткого молебна крестный ход начал свое шествие. Шли хоругвеносцы из самых разных мест: сергиевопосадские, муромские, клинские, рязанские, тульские, ростовские, суздальские, владимирские, московские, нижегородские, арзамасские. Каждая группа несла ценные, дорогие хоругви с изображением местночтимых святых. Дивеевские сестры несли чудотворную икону Божией Матери «Умиление». За ними следовало многочисленное духовенство. Навстречу крестному ходу из Дивеева выступил Саровский крестный ход во главе с епископом Тамбовским Иннокентием. Когда крестные ходы встретились, преосвященный Иннокентий осенил на четыре стороны народ чудотворной иконой Божией Матери «Умиление» при пении «Пресвятая Богородице, спаси нас». Соединенный крестный ход, образовав величественное шествие, при торжественном колокольном звоне направился в Саровскую пустынь.

В тот же день в обитель прибыл Государь Император с Августейшей Семьей и свитой. А вечером следующего дня началось Всенощное бдение, имеющее особенное значение, — это первая церковная служба, на которой преп. Серафим стал прославляться в лике святых. Из Успенского собора направился крестный ход к церкви преп. Зосимы и Савватия Соловецких, где находился гроб преп. Серафима. Гроб поставили на носилки, которые взяли Государь Император, Великие князья, митрополит и архиереи. Шествие возвратилось к Успенскому собору. Затем гроб установили посередине храма. Всенощная продолжалась. Настало время полиелея. Запели «Хвалите Имя Господне». Все присутствовавшие зажгли свечи. Митрополит, архиереи и все духовенство сделали троекратные земные поклоны. Затем митрополит Антоний открыл гроб, все бывшие в церкви опустились на колени. Наступила минута прославления преп. Серафима. Торжественно и трогательно, потрясая душу, зазвучало величание «Ублажаем тя преподобне отче Серафиме».

Торжеств, подобных Серафимовым, Россия не помнит. Люди плакали от радости, видя, как Государь, Великие князья несут на своих плечах мощи дивного угодника Божия. Великое молитвенное единение Царя, народа и небесных сил! Сколько исцелений произошло — счета нет!

Саровские торжества — незабываемые дни для всех участников, дни, оставившие неизгладимый след в душе народной. Многие обрели веру, нашли утешение в скорбях, разрешение тяжелых недоумений и сомнений духа, указание доброго, истинного пути, ибо теплого молитвенника, великого предстателя и дивного чудотворца явил Господь людям Своим — преподобного Серафима Саровского.

После октября 1917 года было воздвигнуто неслыханное гонение на Православие, причём началось это гонение не столько с живых свидетелей православной веры, сколько с уже почивших её исповедников, прославленных во святых. Была развязана кощунственная кампания по вскрытию и изъятию святых мощей. Специальные комиссии, в которые для видимости соблюдения законности включали представителей духовенства, вскрывали раки со св. мощами, составляли протоколы об их освидетельствовании, а затем увозили св. мощи в неизвестном направлении.

Иногда частицы св. мощей благочестивым православным христианам удавалось укрывать в своих домах, некоторые из св. мощей тайно сохраняли священнослужители, но большинство было предано поруганию.

Так случилось и с мощами преподобного Серафима, которые тоже, как он сам предсказал, канули в неизвестность. Документально подтверждёнными были только два факта: 17 декабря 1920 г. мощи, хранившиеся в Дивеевском монастыре под Арзамасом, были вскрыты, а 16 августа 1921 г. закрыты и увезены. Известно было и другое: в конце 1920-х гг. мощи преп. Серафима выставлялись для обозрения в московском Страстном монастыре, где в то время был организован антирелигиозный музей. Мощи, вероятно, находились там до 1934 г., когда Страстной монастырь был взорван.

Последующая история стала проясняться только в 1990 г. и наиболее полно эту историю передаёт почивший Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II в слове, сказанном им в Троицком соборе Александро-Невской лавры 12 января 1991 г.:«…В связи с намеченным переездом из Казанского собора сотрудники музея истории религии заново проверяли запасники и в помещении, где хранились гобелены, обнаружили зашитые в рогожу мощи. Когда их вскрыли, то на перчаточке прочитали надпись: «Преподобный отче Серафиме, моли Бога о нас!» Чьи это мощи? Кроме надписи на перчатке, никакой другой информации не было: ни номера, ни описания.»

Святейший Патриарх Алексий начал поиски акта о вскрытии мощей преп. Серафима, который вскоре был найден. «И, сопоставив два акта – о канонизации в 1903 году и о вскрытии в 1920 году, – говорит Его Святейшество, – я направил в Ленинград двух архипастырей – епископов Тамбовского и Мичуринского Евгения и Истринского Арсения, которые исследовали мощи… Архипастыри, которые производили осмотр, свидетельствовали о чувстве благодатности и благоухании мощей, которые им пришлось обследовать. После сопоставления появилась уверенность, что это действительно мощи преподобного Серафима. До передачи оставалось одиннадцать дней. Была изготовлена рака, в которую мощи были переложены накануне возвращения их Русской Православной Церкви».

Мощи преп. Серафима Саровского были перенесены в Москву и установлены в Богоявленском кафедральном соборе для поклонения. Из этого собора, куда в течение нескольких месяцев безостановочно шли и шли православные верующие, началось продолжительное странствие св. мощей по городам и весям – по пути из Москвы в Дивеево.1 августа 1991 г., в день памяти преп. Серафима Саровского, его св. мощи были возвращены в Дивеевский монастырь, основанный преп. Серафимом.

-

Престольный праздник храма Казанской иконы Божией Матери в Ровдоне (Квебек).

14:51

По давнему обыкновению, прихожане храма во имя чудотворного образа Божией Матери «Казанския» в Ровдоне (Квебек) торжества по случаю своего престольного праздника проводят в ближайшее к этому дню воскресенье (в нынешнем году – 23 июля). Это предоставляет большему числу богомольцев возможность посетить этот живописный городок на берегу реки Уаро, неподалеку от Монреаля.

Божественую Литургию возглавил Высокопреосвященнейший Гавриил, Архиепископ Монреальский и Канадский. Владыке сослужал собрат и сосед: Архиепископ Оттавский и Канадский (Православная Церковь Америки/OCA), Высокопреосвященнейший Ириней (Рошон). Напомним, что с Русской Православной Церковью Заграницей, и, в частности, с Канадской епархией, Владыка Ириней связан с давних пор: это, можно сказать, неотъемлемая часть его церковной биографии.

Архиереям сослужали ключарь Свято-Николаевского кафедрального собора в Монреале прот. Георгий Лагодич (издавна несущий обязанности настоятеля Казанского храма в Ровдоне), прот. Александр Яновский и иеромонах Серафим (Православная Церковь Америки) при диаконах Дионисии (Православная Церковь Америки) и Дмитрии Матенине (Свято-Николаевский кафедральный собор). Благолепно пел сводный хор под управлением Михаила Кригер-Войновского, регента Свято-Николаевского кафедрального собора.

После Литургии был отслужен молебен с крестным ходом. По завершении его Высокопреосвященнейший Архиепископ Гавриил произнес приветственное слово. По отпусте и целовании Креста все были приглашены на трапезу, накрытую на вольном воздухе, под навесом, чему благоприятствовала погода. На трапезу, после окончания Литургии в кафедральном Свято-Николаевском соборе, прибыл из Монреаля о. игумен Николай (Перекрестов), — сын многолетнего старосты и благотворителя храма в Ровдоне, приснопамятного А.И. Перекрестова.

-

28 /15 июля – память святого Равноапостольного Князя Владимира, просветителя русского народа.

07:18

Князь Владимир был сыном князя Святослава от древлянской княжны Малуши. Родился он в 963 году. Воспитывал Владимира брат его матери язычник Добрыня. В 972 году князь Владимир стал править Новгородом. В 980 г. в разгар войны между братьями Владимир пошел на Киев, в котором княжил его старший брат Ярополк. Победив брата, Владимир стал править в Киеве. Он завоевал Галицию, смирил вятичей, воевал с печенегами, распространил пределы своей державы от Балтийского моря на севере до реки Буг на юге. У него, было, пять жен и многочисленные наложницы. На Киевских горах он установил идолов, которым стали приносить человеческие жертвы. Тогда погибли за Христа варяги Феодор и Иоанн. Обстоятельства их смерти произвели на Владимира сильное впечатление, и он начал сомневаться в истинности языческой веры.

По приглашению князя в Киев приходили проповедники из разных стран: послы от болгар-мусульман, живших за Волгой, немцы-латиняне, иудеи и греки. Князь расспрашивал об их вере, и каждый предлагал ему свою веру. Но самое сильное впечатление произвел на него православный греческий проповедник, который в заключение своей беседы показал ему картину Страшного суда. По совету бояр, Владимир отправил десять мудрых мужей, чтобы испытать на месте, чья вера лучше. Когда эти русские послы прибыли в Константинополь, то великолепие Софийского храма, стройное пение придворных певчих и торжественность патриаршей службы тронули их до глубины души: “Мы не знали, — говорили они потом Владимиру, — на земле мы стояли или на небе”. А бояре тут же ему заметили: “Если бы вера греческая не была лучше других вер, не приняла бы ее бабка твоя Ольга — мудрейшая из людей”.

Владимир решил креститься, но не хотел подчинять Русь грекам. Поэтому вскоре после возвращения послов Владимир пошел войной на греков и взял Херсонес. Отсюда он отправил послов в Константинополь к императорам Василию и Константину с требованием руки сестры их, царевны Анны. Те отвечали ему, что царевна может быть женой только христианина. Тогда Владимир объявил, что желает принять христианскую веру. Но прежде, чем невеста прибыла в Херсонес, Владимир был поражен слепотой.

В таком состоянии, подобно апостолу Павлу, он познал свою духовную немощь и приготовился к великому таинству возрождения. Царевна, прибывшая в Херсонес, посоветовала ему поспешить с крещением. Владимир крестился (988 г.) и был наименован Василием. При выходе из купели, он прозрел душевными и телесными очами и в избытке радости воскликнул: “Теперь я познал истинного Бога!”

Возвратившись в Киев в сопровожден корсунских и греческих священников, Владимир, прежде всего, предложил креститься своим двенадцати сыновьям, и они крестились в одном источнике, известном в Киеве под именем Крещатика. Вслед за ними крестились многие бояре. Между тем, Владимир приступил к истреблению идолов, и главный из них идол Перун был привязан к конскому хвосту, с поруганием совлечен с горы и брошен в Днепр. За низвержением идолов последовало оглашение народа евангельской проповедью. Христианские священники собирали народ и наставляли его в святой вере. Наконец, святой Владимир объявил в Киеве, чтобы все жители, богатые и убогие, явились в определенный день на реку для принятия крещения. Киевляне спешили исполнить волю князя, рассуждая так: “Если бы новая вера не была лучше, то князь и бояре ее бы не приняли”.

В назначенный день жители Киева собрались на берег Днепра. Сюда явился сам Владимир с христианскими священниками. Все киевляне вошли в реку, кто по шею, кто по грудь; взрослые держали на руках младенцев; священники на берегу читали молитвы, а святой Владимир, объятый восторгом, молился Богу и поручал Ему себя и свой народ.

После Киева и его окрестностей святая вера была насаждена в Новгороде. Первый киевский митрополит Михаил в 990 г. прибыл сюда с шестью епископами в сопровождении Добрыни, дяди святого Владимира. Сначала ниспровергли идола Перуна, как и в Киеве влачили по земле и ввергли в реку Волхов; после этого оглашали и крестили народ. Из Новгорода митрополит Михаил в сопровождении четырех епископов и Добрыни прибыл в Ростов и здесь крестил многих, рукоположил пресвитеров и воздвиг храм. Впрочем, язычество долго держалось в Ростове, так что первые два епископа Ростовские, святые Феодор и Иларион, после многих усилий в борьбе с язычеством вынуждены были оставить свою кафедру. Для искоренения язычества и утверждения святой веры много здесь потрудились святые епископы Леонтий и Исаия, и преподобный Амвросий, архимандрит основанной им Ростовской обители.

В 992 году святая вера была насаждена в Суздальском крае. Сюда прибыл святой князь Владимир с двумя епископами. Суздальцы охотно крестились.

Дети святого Владимира, которым он раздал уделы, заботились о распространении и утверждении христианства в подвластных ему областях. Так в Х веке, кроме Киева, Новгорода, Ростова и Суздаля, святая вера была насаждена в городах Муроме, Полоцке, Владимире Волынском, Смоленске, Пскове, Луцке, Тмутаракани и в земле древлянской. Впоследствии в пределах страны вятичей (в дальнейшем Курская, Орловская, Тульская и Калужская губернии) много потрудился для евангельской проповеди преподобный Кукша, инок Печерской обители, который принял от язычников мученическую смерть.

Вообще христианская вера в первое время распространялась преимущественно около Киева и по великому водному пути от Киева до Новгорода. От Новгорода она распространилась по волжскому пути. Под влиянием Православной веры славянские племена стали объединяться в единое государство.

Успешному распространению веры Христовой среди русского народа содействовало в особенности то, что она распространялась большей частью мирными средствами — проповедью, убеждением (а не огнем и мечом, как это нередко делалось римо-католиками) и, притом, благодаря трудам святых Кирилла и Мефодия, на родном славянском языке.

-

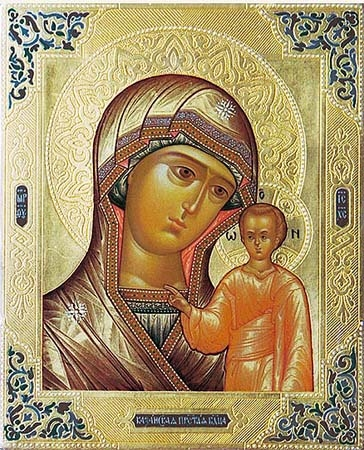

21/8 июля — явление казанской иконы Божией Матери.

07:16

Казанская икона Божией Матери — одна из самых почитаемых в России икон Пресвятой Богородицы. По своей иконографической композиции она принадлежит к типу, именуемому Одигитрия (Путеводительница). На иконе изображена Пресвятая Богородица, Которая держит Богомладенца Иисуса на левой руке, обращенного лицом к молящимся; правой рукой Иисус благословляет. В отличие от других, более древних икон типа Одигитрия, глава Богородицы на Казанской Ее иконе наклонена влево, будто Божия Матерь хочет что-то поведать Своему Сыну.

Чудесное явление этой иконы жителям Казани совершилось 8 июля (21 июля по новому стилю) 1579 года, через четверть века после покорения Казанского ханства во время похода во главе с царем Иоанном Грозным (1552) и последовавшего вскоре учреждения Казанской архиепископской кафедры (1555).

Летом 1579 года страшный пожар уничтожил большую часть Казани. Две недели спустя дочери казанского стрельца Матрене Онучиной трижды являлась во сне Пресвятая Дева, настоятельно требуя сообщить Казанскому архиепископу о Ее святом образе, который находится в подвале сгоревшего дома Онучиных. Сначала девочке не поверили, но после новых явлений Богородицы решили все же копать в указанном Богородицей месте. На метровой глубине был найден образ Пресвятой Богородицы, завернутый в ветхий суконный рукав. Лик иконы был ясный, будто только что написанный, нисколько не пострадавший от огня.

У обретенной иконы сразу же стали совершаться чудеса. Первыми исцелились двое слепых, Иосиф и Никита: стоило им приложиться к лику Богородицы, как оба прозрели. А первое свидетельство о чудесах иконы оставил священник Никольской церкви в Казани Ермолай, будущий митрополит Казанский и затем патриарх Московский Ермоген, мученически пострадавший за Православие в смутное время, автор службы в честь Казанского образа и общеизвестного тропаря «Заступнице усердная…».

Узнав о явлении иконы, царь Иван Грозный основал в Казани монастырь Пресвятой Богородицы, первыми постриженицами которого стали девочка Матрена и ее мать. С обретенной иконы, помещенной в монастыре, сделали несколько копий, некоторые из которых позже были признаны чудотворными. В честь обретения иконы был установлен первый праздник Казанской иконы Божией Матери — 8 июля (21 июля по новому стилю).

Один из чудотворных списков в 1611 году сопровождал ополчение князя Дмитрия Пожарского в его освободительном походе на Москву и был обнесен с молитвой вокруг Кремля. Духовное заступничество Богоматери привело к добровольной сдаче Кремля поляками 22 октября, в честь чего был установлен еще один день празднования иконы (4 ноября по новому стилю). Стараниями князя Пожарского в 1636 году в Москве на Красной площади был возведен первый Казанский собор, куда и была помещена икона, украшенная золотым венчиком. С 1649 года по повелению царя Алексея Михайловича Казанскую икону начали почитать как покровительницу Дома Романовых.

Второй чтимый список с Казанской иконы был перенесен в числе других святынь императором Петром Великим в обустраиваемую им северную столицу, став одной главнейших святынь града святого Петра. В 1811 году в честь этого образа отстроили кафедральный Казанский собор, а в следующем году перед чудотворным списком накануне отъезда в действующие войска молился главнокомандующий русской армии М.И.Кутузов.

Во время Отечественной войны 1812 года Казанская икона Божией Матери, ставшая всенародной святыней, также указывала путь к победе русскому воинству, осеняя его в ратном подвиге освобождения Матери-Родины. В день празднования Казанской иконы — 22 октября 1812 года русские отряды под предводительством полководцев Милорадовича и Платова разбили арьергард маршала Даву, что явилось первым поражением считавшейся дотоле непобедимой французской армии.В ночь на 29 июня 1904 года несколько святотатцев-грабителей во главе с неким В. А. Стояном-Чайкиным забрались в собор, привлеченные драгоценными украшениями ризы. Когда святотатцев поймали, ни ризы, ни самого чудотворного образа при них уже не было. Главный грабитель не раз уверял, будто ризу они распилили и продали ювелирам, а икону бросили в печку, чтобы проверить, в самом ли деле она чудотворная. Было это в доме купца Шевлягина в Академической слободке Казани. Многолетнее следствие и сопоставление противоречивых показаний святотатцев тогда ни к чему не привело.

В 2004 дипломатия Ватикана предприняла попытку добиться согласия Русской Православной Церкви на приезд Папы Иоанна Павла II в Россию, используя в качестве удобного предлога его предложение передать в дар Русской Церкви некий Казанский образ, хранившийся в личных покоях Папы с марта 1993 года. Искусствовед Н.Н. Чугреева дает следующую характеристику Казанского образа из Ватикана: «Казанская икона, находящаяся в Ватикане, представляет собой список с явленного в Казани образа, который по стилю письма можно отнести к живописной традиции Поволжья и датировать первой половиной — серединой XVIII века. Драгоценный оклад образа, по мнению специалистов, может быть отнесен по характеру орнаментики к началу (первой трети) XIX века».

«Ватиканская» икона была доставлена в Москву делегацией во главе с кардиналом Вальтером Каспером и 28 августа 2004 в Успенском соборе Московского Кремля преподнесена приснопамятному Патриарху Алексию II, который поместил её в своей резиденции.

Находясь в июле 2005 с визитом в Казани, Патриарх Алексий II, совершив литургию в Благовещенском соборе Казанского кремля, передал образ Казанской епархии: икона была помещена в Крестовоздвиженском храме б. Богородицкого монастыря.

Известны многочисленные чудотворные списки с Казанской иконы, прославленные знамениями милости Божией по всей России: в Вязниках (Владимирская область) и Нижнем Ломове (Пензенская область), в Тобольске и Суздале, Витебске и Каргополе, Арзамасе, Вологде и многих других местах.

Для русских православных христиан в этой иконе и поныне воплощена идея молитвенного заступничества и ходатайства Пресвятой Богородицы за наше Отечество.

Молитва пред образом Божией Матери «Казанския»

О Пресвятая Госпоже Владычице Богородице! Со страхом, верою и любовию припадающи пред честною иконою Твоею, молим Тя: не отврати лица Твоего от прибегающих к Тебе, умоли, милосердная Мати, Сына Твоего и Бога нашего, Господа Иисуса Христа, да сохранит мирну страну нашу, Церковь Свою Святую да незыблему соблюдет от неверия, ересей и раскола. Не имамы бо иныя помощи, не имамы иные надежды, разве Тебе, Пречистая Дево: Ты еси Всесильная христиан Помощница и Заступница. Избави всех с верою Тебе молящихся от падений греховных, от навета злых человек, от всяких искушений, скорбей, бед и от напрасныя смерти; даруй нам дух сокрушения , смирение сердца, чистоту помышлений, исправления греховныя жизни и оставление прегрешений, да вси благодарне воспевающее величия Твоя, сподобимся Небеснаго Царствия и тамо со всеми святыми прославим Пречистное и Великолепое Имя Отца и Сыны и Святаго Духа. Аминь. -

17/4 июля – память Святых Царственных Страстотерпцев: Царя-Мученика Николая, Царицы-Мученицы Александры, Царевича Алексия, Царевен Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии.

07:15

За войнами, революциями, крушениями царств – за всеми политическими событиями внешней истории скрыто действуют законы духовные, – а в конечном счете, Промысел Божий. Всякое иное объяснение причин революций 1905 и 1917 годов в России будет неполным и неточным. Несомненно одно: отход русского общества от Бога и Церкви навлек на Россию гнев Божий. Как и в многочисленных случаях богоотступничества древнего Израиля, о которых мы читаем в Библии, болезнь России обычными средствами уврачевана быть не могла. Ради вразумления и исправления Бог предавал израильтян в руки неверных; та же участь в начале ХХ века постигла и Россию.

Через Государя Николая Александровича, безупречно чистого, прекрасного человека, воля Божия явила себя в мире. Его судьба по самой своей сути была глубоко трагичной. Он родился в день святого Иова Многострадального и остро чувствовал, что жизнь его сходна с мученическим путем Иова. Поистине вещим было его знание своей участи. «У меня более чем предчувствие, – говорил он, – что я обречен на страшные испытания и что я не буду вознагражден за них на этом свете».

Царь у нас праведной и благочестивой жизни, — писал в 1905 году о Государе Николае II святой Иоанн Кронштадский. — Богом послан Ему тяжелый крест страданий, как Своему избраннику и любимому чаду».

Начиная с поражения в русско-японской войне, за которой последовала революция 1905-1907 годов, умалившая власть Царя и развязавшая силы анархии и прямого зла, устои русской государственности расшатывались все сильнее и сильнее. «Мне не удается ничего, что бы я не предпринимал, – с горечью заключал Царь, – у меня нет удачи. Впрочем, воля человека так бессильна». Он догадывался, что в бедствиях России его субъективной вины нет: благо Родины было для него превыше всего, и он все, что было в его силах, делал для этого благо. Совесть Николая II перед Богом была чиста, но нравственные терзания его тем не менее достигали исключительной силы. И однажды – это было в первую русскую революцию – из глубины этого душевного страдания Царь произнес пророческие слова, совершенно точно указавшие на ту роль в невидимых судьбах России, которая была предназначена ему самим Богом. «Быть может, для спасения России нужна искупительная жертва, – сказал Государь. – Я буду этой жертвой. Да будет воля Божия». Произнеся это, Царь уподобился древним мученикам, свободно, не по принуждению предававшим себя на страдания за Христа.

Николай II в июле 1918 года был убит не просто как беспомощный, беззащитный человек: изумительное мужество его поведения, — и еще раньше, когда и он и Государыня отказались от эмиграции и побега, – все это говорит о том, что в их душах была святая готовность к жертвенному, христоподражательному страданию, которая выразилась в вещих словах, сказанных им более чем десять лет до того.

Когда в 1914 году Австро-Венгрия объявила войну Сербии, то Россия вступилась за маленький славянский народ. Так началась первая мировая – Великая война. В исторической памяти сербов до сих пор живо это событие; и если среди европейских народов кто-то еще испытывает любовь к России и русским, то это сербы. Но особенно велика любовь сербов к Николаю II, санкционировавшему вступление России в войну. Именно сербы начали почитание русского Царя как святого, ставя его наравне с великим святым Саввой Сербским. И именно в Сербии в среде русских впервые в 1938 году был поставлен вопрос о канонизации Царской Семьи.

Начало войны принесло русским успехи на фронте, и страну охватил ликующий патриотический подъем. Велика была помощь тыла фронту; Государыня и Царевны принимали в ней деятельное участие. Выучившись на сестер милосердия, они ежедневно по многу часов проводили в госпиталях. Царица с дочерьми Ольгой и Татьяной ухаживали за ранеными, сидели возле умирающих, доставляя страдальцам утешение. Государыня и Татьяна работали также хирургическими сестрами; несложно представить себе их мужество, выдержку и огромную христианскую любовь: помощь врачам при бесчисленных ампутациях конечностей раненых требовала, помимо умения, действительно великих нравственных сил. В огромный госпиталь был превращен и Зимний дворец. Здесь помимо того изготовлялись белье, теплая одежда и прочие необходимые фронтовикам вещи; вся эта работа была организована Государыней. Через нее также на фронт отправлялось множество Евангелий, иконок, крестов, которые раздавались воинам. Можно себе представить радость солдата, получившего такое благословение Царицы!Но вскоре наступление наших войск остановилось, а потери стали увеличиваться. В общественных верхах – как в ставке, так и в столице – началось брожение. Неудачами на фронте воспользовались революционеры, развернувшие свою пропаганду на фронте и в тылу. Немцы быстро продвигались к центру России; в этих условиях, желая поднять дух войск, Государь возложил на себя верховное командование и переехал в ставку, располагавшуюся в Могилеве. С ним на фронт выехал и Царевич Алексей.

Однако, воспользовавшись отсутствием Царя в столице, усилила свою деятельность оппозиционная аристократия. При дворе поговаривали о целесообразности дворцового переворота с возведением на трон Великого Князя Николая Николаевича. Оппозиционеры утверждали, что на пути победы России в войне стоят Царица и Царь; Николай Николаевич послал Государю телеграмму, умоляя его отречься от престола. Подобные же телеграммы прислали и большинство командующих фронтами. И когда в феврале 1917 года произошла революция, царское окружение заняло сторону временного правительства. Царя стали уверять, что только его отречение от престола спасет Россию. И Государь, перед лицом измены, пожертвовал собою, вняв этим голосам. После ночной горячей молитвы перед иконой он отрекся от престола; это случилось 2 марта. «Нет той жертвы, которую я не принес бы во имя действительного блага и для спасения России. Посему я готов отречься от престола», – такую телеграмму он дал председателю Думы.

Но после отречения произошло обратное тому, о чем говорили оппозиционеры: началось разложение народа, поддавшегося низшим страстям; с неудержимой быстротой Россия понеслась к гибели. Богом царская жертва была принята – но не в том смысле, какой имели в виду участники отречения: никакой немедленной внешней пользы от нее не было. Царь был тем мистическим началом, которое удерживало силы зла; теперь же ничто не препятствовало вступлению в мир антихристианской стихии…

Для Государя и его семьи началась новая эпоха: кончилась жизнь и началось житие, христианский подвиг. Царь со своими близкими оказался под стражей в Царском Селе. Уповали узники только на волю Божию, и Господь помогал им до конца сохранить душевный мир.

Рассказывают, что вскоре после революции у митрополита Московского Макария было видение Государя, стоящего рядом со Христом. Спаситель сказал Царю: «Видишь, в моих руках две чаши — вот эта, горькая, для твоего народа, а другая, сладкая, — для тебя». Царь упал на колени и долго молил Господа дать ему выпить горькую чашу вместо его народа. Спаситель вынул из горькой чаши раскаленный уголь и положил Государю в руку. Николай Александрович начал перекладывать уголь с ладони на ладонь и в то же время телом просветлялся, пока не стал, как светлый дух… И вновь увидел святитель Макарий Царя среди множества народа. Своими руками он раздавал ему манну. Незримый голос в это время произнес: «Государь взял вину русского народа на себя; русский народ прощен».

«Прости им грех их; а если нет, то изгладь и меня из книги Твоей, в которую Ты вписал» (Исх. 32,32), — подчеркнул Николай Александрович строки в Священном Писании. Государь мужественно взошел на Голгофу и с кроткой покорностью Воле Божией принял мученическую смерть. Он оставил в наследие русскому народу ничем не омраченное Монархическое Начало как драгоценный Залог, полученный им от своих Царственных Предков.

-

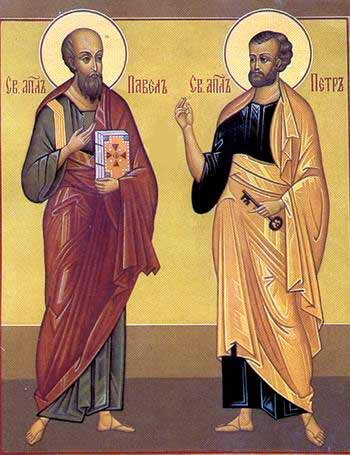

12 июля/29 июня — память святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

07:11

Святые первоверховные апостолы Петр и Павел были людьми довольно разных характеров и разной судьбы, каждая из которых, впрочем, закончилась голгофой – смертью за Христа.

Симон, впоследствии прозванный Кифой (греч. Петр – скала, камень), как и его брат Андрей, происходил из простой семьи богобоязненных рыбаков. Именно Петр и Андрей первыми были призваны Господом. Большое впечатление, произведенное Христом на братьев, требовало некоего переосмысления, требовало не поспешной и горячей юношеской реакции, а твердого и осмысленного шествования за Спасителем. Уже спустя некоторое время после призвания Андрея и Петра, Господь приходит в их дом, и забирает с собой. Вскоре Петр, наряду с Иаковом и Иоанном, делается одним из самых приближенных учеников Христовых. Именно они сопутствуют Господу в самых таинственных моментах Его земной жизни: и на Фаворе, и в Гефсимании.

Петр оставался со Христом в Гефсиманском саду накануне предательства Его Иудою. Но, несмотря на всю свою любовь и преданность, Петр не избежал самого страшного греха — отступничества, который он искупал потом всю жизнь. После ареста Христа он по малодушию трижды отрекся с клятвою от своего Божественного Учителя. Но лишь только Господь Спаситель в эти минуты кротко взглянул на него, Петр понял всю тяжесть им совершенного и в сокрушении горько заплакал. Искреннее раскаяние его было принято Господом, и вот, явившись в день Своего воскресения Марии Магдалине и другим мироносицам, Он повелел им: «Идите и скажите ученикам и Петру…» Вскоре Христос вновь утвердил Петра в апостольском звании, троекратно повторив: «Паси овец Моих».

И Петр стал одним из самых смелых проповедников Евангелия. Уже в день Пятидесятницы он обратил в Христову веру сначала 5.000, а потом еще 3.000 человек. Петр прославился и многими исцелениями, а в Иоппии воскресил из мертвых Тавифу, бесстрашно свидетельствовал о Христе перед начальниками иудейскими и судом синедриона, был дважды заточен в темницы, обрекался на смерть, но после чудесных освобождений ангелом не оставлял своего проповеднического подвига. Он побывал в разных странах Востока и Запада и, наконец, мученически скончался в Риме около 57 г. Приговоренный ко кресту, он попросил распять его вниз головой, считая себя недостойным умереть как Господь. Апостол Павел носил имя Савл, что значит «выпрошенный», «вымоленный», и только спустя некоторое время после обращения ко Христу стал называться Павлом. Он был родом из Тарса, жители которого пользовались правами римских граждан. Воспитывался при Гамалииле, известнейшем иудейском законоучителем того времени. Савл вырос неистовым защитником отеческого закона и отеческих преданий. Евангельская проповедь апостолов вызвала его горячее негодование, и он стал одним из главных их гонителей. Он даже отправился в Дамаск, в котором скрывались от иудеев многие из учеников Христовых, с тем чтобы привести их в оковах в Иерусалим. Но вот на пути его поразил чудесный свет с неба, столь яркий и сильный, что он лишился зрения. В то же самое время Господь Иисус открылся ему, как то самое лицо, которое он гонит. С этого времени Павел сделался новым человеком и получил из уст самого Господа с неба высокое назначение в звание апостола язычников. Вскоре последовало чудесное возвращение зрения и крещение Павла, и вот мы видим его ревностно проповедающим ту самую христианскую веру, которую он первоначально гнал с такой жестокостью. Этой великой единой цели он посвятил теперь всю свою жизнь. Чудеса им совершенные, церкви им основанные, речи им произнесенные, послания им написанные, громадный, необыкновенный успех его апостольских путешествий, видения и откровения, которых он удостаивался от Бога, узы и страдания, которые он претерпел за Христа и, наконец, действительное засвидетельствование своей веры мученическою кончиною в Риме в 64 г. — все это несомненно доставило ему право на высокое звание первоверховного апостола, а 14 посланий апостола Павла чтутся Церковью как источник истинного христианского учения. Наставляя так-же и нас своими посланиями и житием, первоверховные апостолы показывают одновременно, как мы должны поступать в тех случаях, когда сталкиваемся с вызовом от врагов нашей веры, к числу которых, тогда и ныне, принадлежат оккультисты, т.е. колдуны, чародеи и экстрасенсы, а также и сторонники идолослужения, т.е. кришнаиты и неоязычники. Апостол Павел предупреждает их и нас: «Дела плоти известны; они суть: идолослужение, волшебство… поступающие так Царства Божия не наследуют» (Гал. 5, 19-21).

До нас дошли четырнадцать посланий апостола, из которых мы не только узнаем о его многочисленных путешествиях и опасностях, которым апостол подвергался от язычников и иудеев, но и принимаем возвышенное богословское учение, всю глубину которого не могут постичь многие богословы, на протяжении многих веков.

Кончина святого апостола Павла, в отличие от кончины святого апостола Петра, свершилась не через распятие, а через усечение мечом головы. Такое снисхождение было оказано Павлу по причине его римского гражданства.

В четвертом веке святой равноапостольный император Константин, Миланским эдиктом легализовавший христианство, воздвиг в честь апостолов Петра и Павла храмы – в Риме и Константинополе. День памяти святых первоверховных апостолов с первых веков христианства стал одним из самых почитаемых праздников, ради которого был учрежден пост, ему предшествовавший.

-

7 июля/24 июня — Рождество святого Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

07:10

Как повествует Евангелие (Лк. 1, 57–80), праведные родители святого Иоанна Крестителя — священник Захария и Елисавета, жившие в древнем городе Хеврон, достигли старости, но не имели детей, так как Елисавета была неплодна. Однажды святой Захария совершал богослужение в Иерусалимском храме и увидел Архангела Гавриила, стоящего по правую сторону жертвенника кадильного. Он предсказал, что у Захарии родится сын, который будет провозвестником ожидаемого Ветхозаветной Церковью Спасителя — Мессии.

Захария смутился, на него напал страх. Он усомнился, что в старости возможно иметь сына, и просил знамения. Оно было дано ему, являясь одновременно и наказанием за неверие: Захария был поражен немотой до времени исполнения слов Архангела.

Святая Елисавета зачала и, боясь насмешек над поздней беременностью, таилась пять месяцев, пока ее не посетила приходившаяся ей дальней родственницей Преблагословенная Дева Мария, чтобы разделить Свою и ее радость. Елисавета, исполнившись Святого Духа, первая приветствовала Деву Марию как Матерь Божию. Вместе с ней Пресвятую Деву Марию и воплотившегося в Ней Сына Божия приветствовал «играньми, яко песньми» и святой Иоанн, еще находившийся в утробе матери своей, праведной Елисаветы.Настало время, и святая Елисавета родила сына, все родственники и друзья радовались вместе с ней. На восьмой день по закону Моисееву совершилось его обрезание. Мать назвала его Иоанном. Все были удивлены, так как никто в их роде не носил этого имени. Когда спросили об этом святого Захарию, он попросил дощечку и написал на ней: «Иоанн имя ему» — и тотчас связывавшие по предсказанию Архангела его речь узы разрешились, и святой Захария, исполнившись Духа Святого, прославил Бога и произнес пророческие слова о Явившемся в мир Мессии и о своем сыне Иоанне — Предтече Господа.

После Рождества Господа нашего Иисуса Христа и поклонения пастырей и волхвов нечестивый царь Ирод повелел избить всех младенцев. Услышав об этом, святая Елисавета убежала со своим сыном в пустыню и скрывалась в пещере. Святой Захария как священник находился в Иерусалиме и исполнял свое священническое служение в храме. Ирод послал к нему воинов с приказанием открыть местопребывание младенца Иоанна и его матери. Захария ответил, что это ему неизвестно, и был убит прямо в храме. Праведная Елисавета с сыном продолжала жить в пустыне и там умерла. Отрок Иоанн, охраняемый Ангелом, находился в пустыне до того времени, как вышел на проповедь о покаянии и сам сподобился крестить пришедшего в мир Господа.

Праздник Рождества святого Иоанна Предтечи — по старому стилю 24 июня — один из самых длинных дней года, вершина лета, хотя дни уже начинают идти на убыль. Иоанн — переход между двумя Заветами. Взоры многих устремлены на него, но он направляет всех ко Христу. Потому что он призван также умаляться, с тем, чтобы истинный свет — Христос — воссиял ровно через шесть месяцев после его рождения, и стал расти, подобно тому, как растут дни после самых длинных зимних ночей.

Святой Иоанн Предтеча — единственный святой, кроме Божией Матери, день рождения которого празднует Церковь. У всех других день их небесного рождения — день их праведной кончины.

-

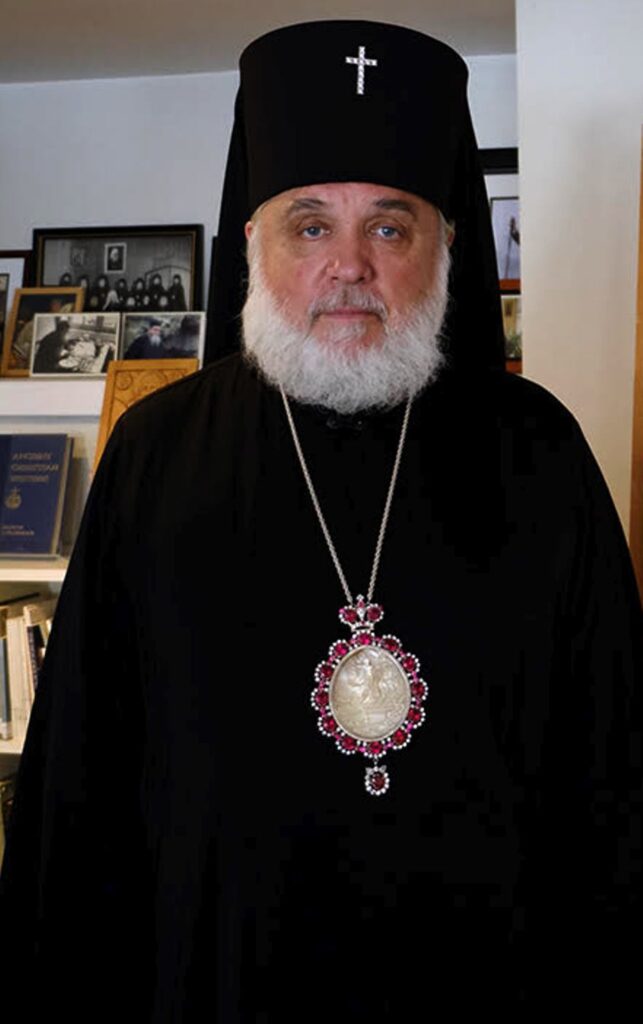

7 июля — 27-ая годовщина служения в архиерейском сане Высокопреосвященнейшего ГАВРИИЛА, Архиепископа Монреальского и Канадского.

06:52

7 июля 1996 года, в праздник Рождества Иоанна Предтечи, в Свято-Троицком монастыре в Джорданвилле состоялась архиерейская хиротония правящего Архиерея нашей богоспасаемой Епархии: Высокопреосвященнейшего Владыки Гавриила. Кстати, в нынешнем году исполнилось 15 лет назначения его на Монреальскую кафедру. Но служение Высокопреосвященнейшего Гавриила связано с Канадой вот уже около 22-х лет: в декабре 2001 года Владыка Гавриил (тогда епископ Манхэттенский) был назначен управляющим Восточным благочинием Канадской Епархии.

С памятной датой Владыку сердечно поздравили многие его собратья и соработники на ниве Христовой во Отечестве и в рассеянии.

Редакция епархиального интернет-листка с радостью душевной присоединяется к этим поздравлениям. Молитвенно желаем Вам, дорогой наш Владыка, здоровья и сил душевных и телесных от Господа. В нынешние непростые времена Ваши труды необходимы всей нашей Епархии, да и за ее пределами.